Das Lager

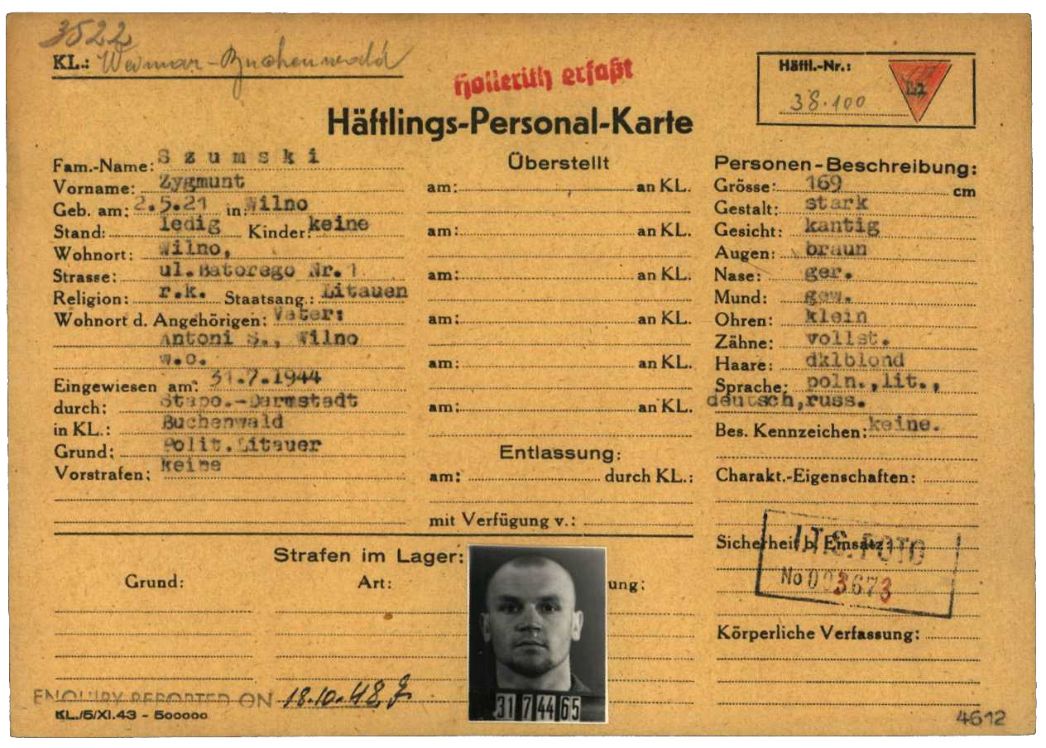

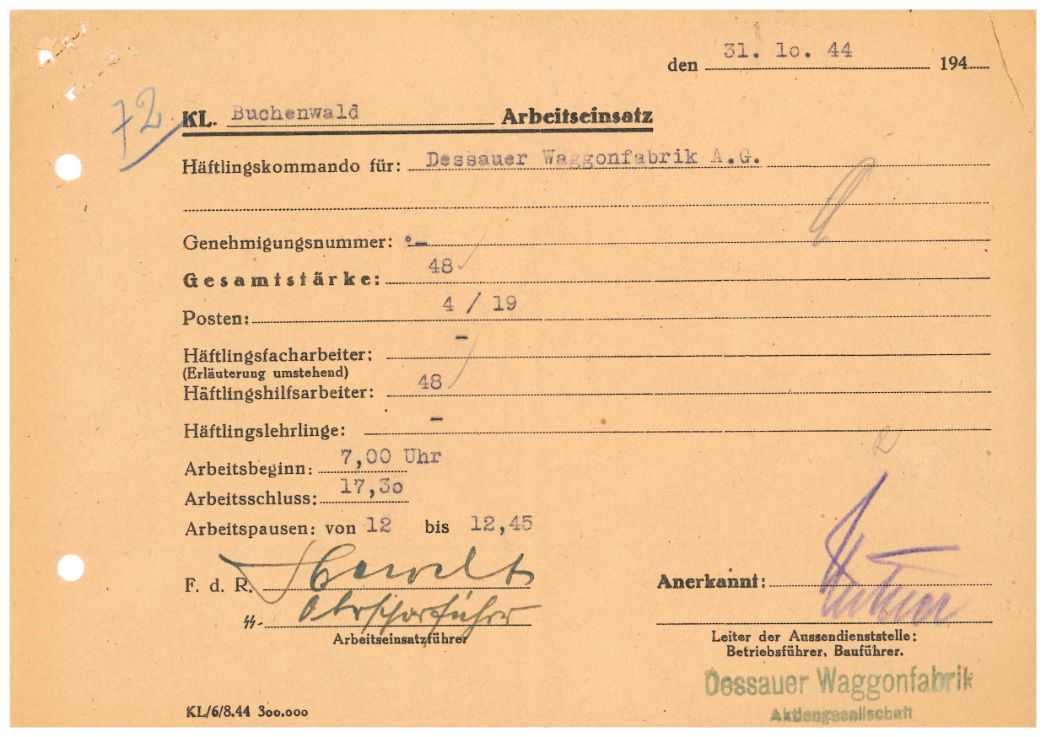

Die Waggonfabrik Dessau AG war ein 1895 gegründeter Hersteller von Eisenbahnwaggons im Norden der Stadt Dessau. Bereits in den 1930er-Jahren spezialisierte sich die Waggonfabrik auf die Rüstungsproduktion und schloss Verträge mit den in Dessau ansässigen Junkers-Werken ab. Aufgrund des Arbeitskräftemangels setzte die Werksleitung während des Krieges Zwangsarbeiter ein. Ab 1943 ordnete der Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, Albert Speer, die Stilllegung der Waggonfabrik zugunsten der Flugzeugproduktion der Junkers-Werke an. Diese wurde ab Sommer 1944 jedoch widerrufen, da die Waggonreparaturen nun Vorrang hatten. Dafür sollte die Waggonfabrik Dessau AG 500 KZ-Häftlinge erhalten. Die Zusammenarbeit zwischen der Waggonfabrik und den Junkers-Werken brachte Unklarheiten für die Verwaltung des KZ Buchenwald, die das Außenlager Dessau teilweise unter der Bezeichnung Junkers-Dessau, aber auch unter der Bezeichnung Waggonfabrik Dessau führte. Die Waggonfabrik setzte schließlich ab Ende Oktober 1944 KZ-Häftlinge ein. Untergebracht waren sie in Nebenräumen der sogenannten Großen Halle der Fabrik, wo sie auch arbeiteten.

Krankheit und Tod

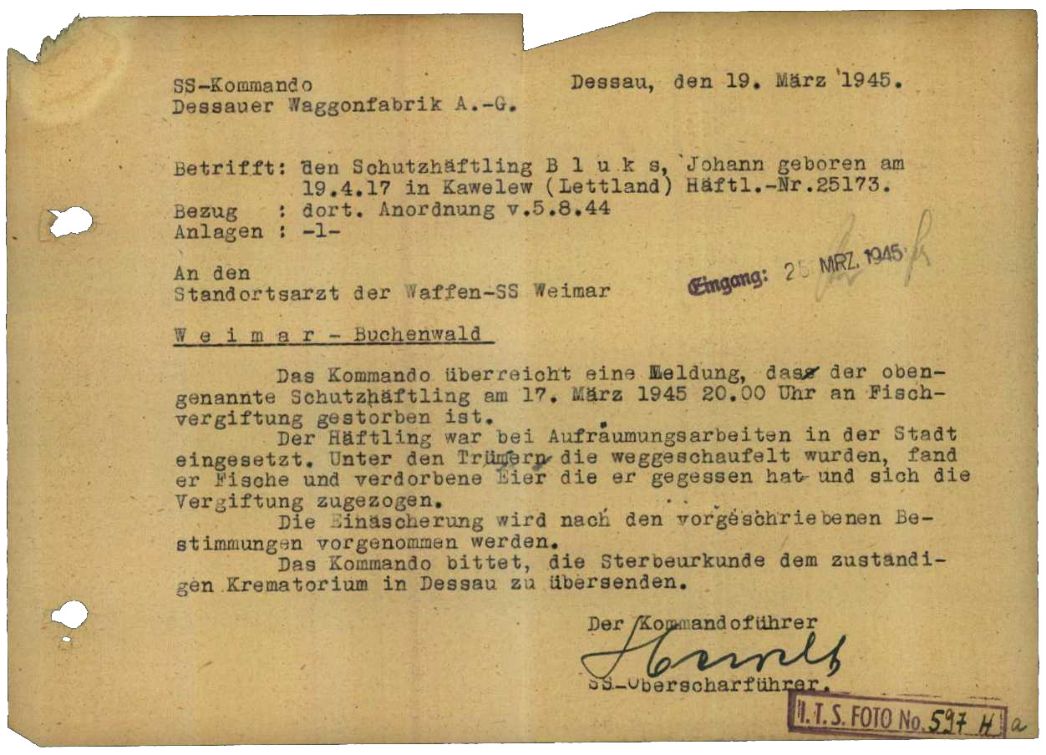

Zur medizinischen Versorgung der Häftlinge vor Ort sind nur wenige Informationen überliefert. Ein Vertragsarzt namens Dr. Krüger war zuständig für das Lager. Insgesamt wurden bis Ende März 1945 sechs Todesfälle aus Dessau an das Hauptlager Buchenwald gemeldet. Nach den Angaben der SS starb ein Häftling an Herz- und Kreislaufschwäche infolge einer Grippe, die übrigen an Lungenentzündungen. Der 27-jährige Lette Janis Bluks starb am 17. März 1945 an den Folgen einer Fischvergiftung. Er war zu Aufräumarbeiten in der Stadt eingesetzt und aß verdorbene Fische und Eier, die er in den Trümmern fand. Die Toten ließ die SS im Krematorium in Dessau einäschern und mindestens drei Urnen nach Buchenwald schicken, wo sie sich zum Zeitpunkt der Befreiung des Lagers noch befanden.

Bewachung

Als Kommandoführer in Dessau setzte die Buchenwalder SS den SS-Oberscharführer August Hewelt (geb. 1898) ein. Über ihn liegen bisher keine weiteren Informationen vor. Unter seiner Führung schwankte die Zahl der Wachmannschaft zwischen 25 SS-Männern im Oktober 1944 und 34 SS-Männern im Februar 1945. Ermittlungen der Zentralen Stelle in Ludwigsburg gegen Angehörige der Leitung des Außenlagers Dessau wurden 1973 aufgrund des Todes und Nichtermittlung des Beschuldigten ergebnislos eingestellt.

Räumung

Vermutlich zwischen Anfang und Mitte April 1945 löste die SS das Lager in Dessau auf. Die Häftlinge mussten zu Fuß zur Elbe gehen und wurden von dort mit einem Schiff in die Tschechoslowakei gebracht. Am 8. Mai, dem Tag des Kriegsendes, ließ die Wachmannschaft die Häftlinge aussteigen und verschwand, bevor die sowjetischen Truppen eintrafen. Die Zahl der Häftlinge, die während des Transports starben, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Nach dem Krieg übernahm die Sowjetische Militäradministration die Waggonfabrik. 1947 zerstörte ein Brand große Teile der Werkshallen. In den 1950er-Jahren wurde das Werk unter dem neuen Firmennamen „Waggonbau Dessau“ an die Regierung der DDR übergeben. 1995 erfolgte die Stilllegung des Werks. Heute befindet sich auf dem Gelände ein Industrie- und Gewerbegebiet. Einige Gebäude, unter anderem die „Große Halle“, des Werkareals der Waggonfabrik sind noch vorhanden.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur

Benoit Cazenave, Eine Arbeit größeren Stils. Geschichte des Buchenwald-Außenkommandos Dessauer Waggonfabrik, in: Dessauer Kalender 50 (2006), Stadtarchiv der Stadt Dessau, S. 168-173.