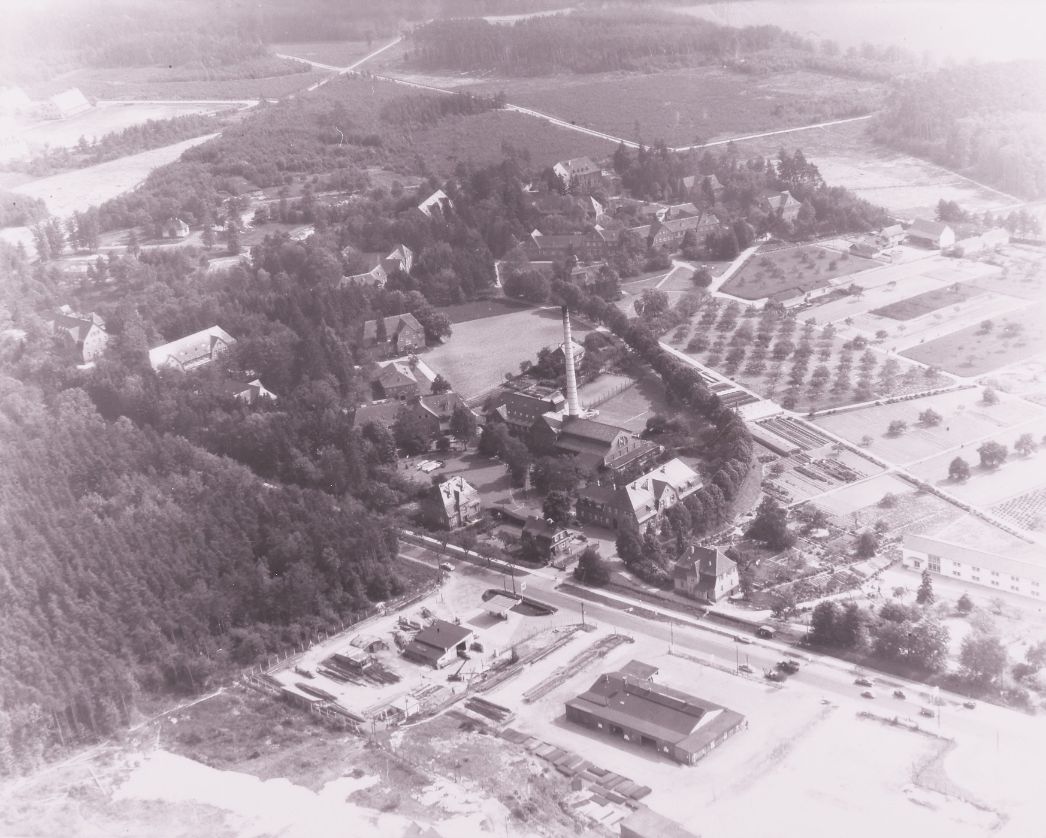

Die Unterkunft der Häftlinge befand sich vermutlich im unteren Bereich des Anstaltsgeländes. ©Luftbilddatenbank Dr. Carls

Die Unterkunft der Häftlinge befand sich vermutlich im unteren Bereich des Anstaltsgeländes. ©Luftbilddatenbank Dr. Carls

Das Lager

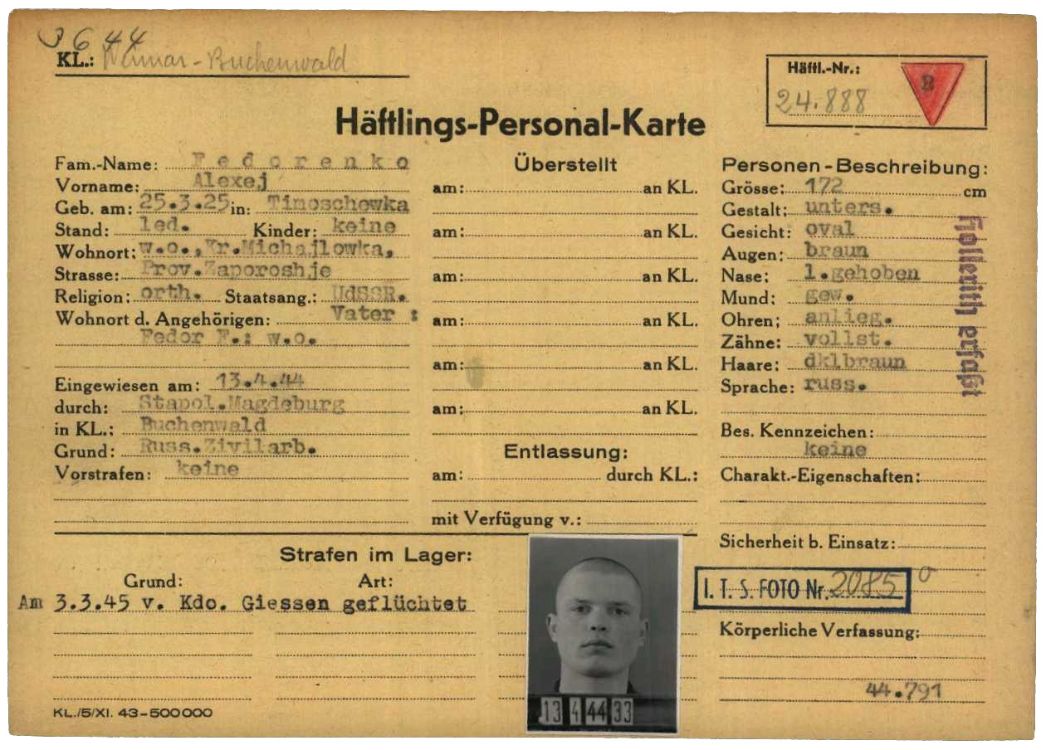

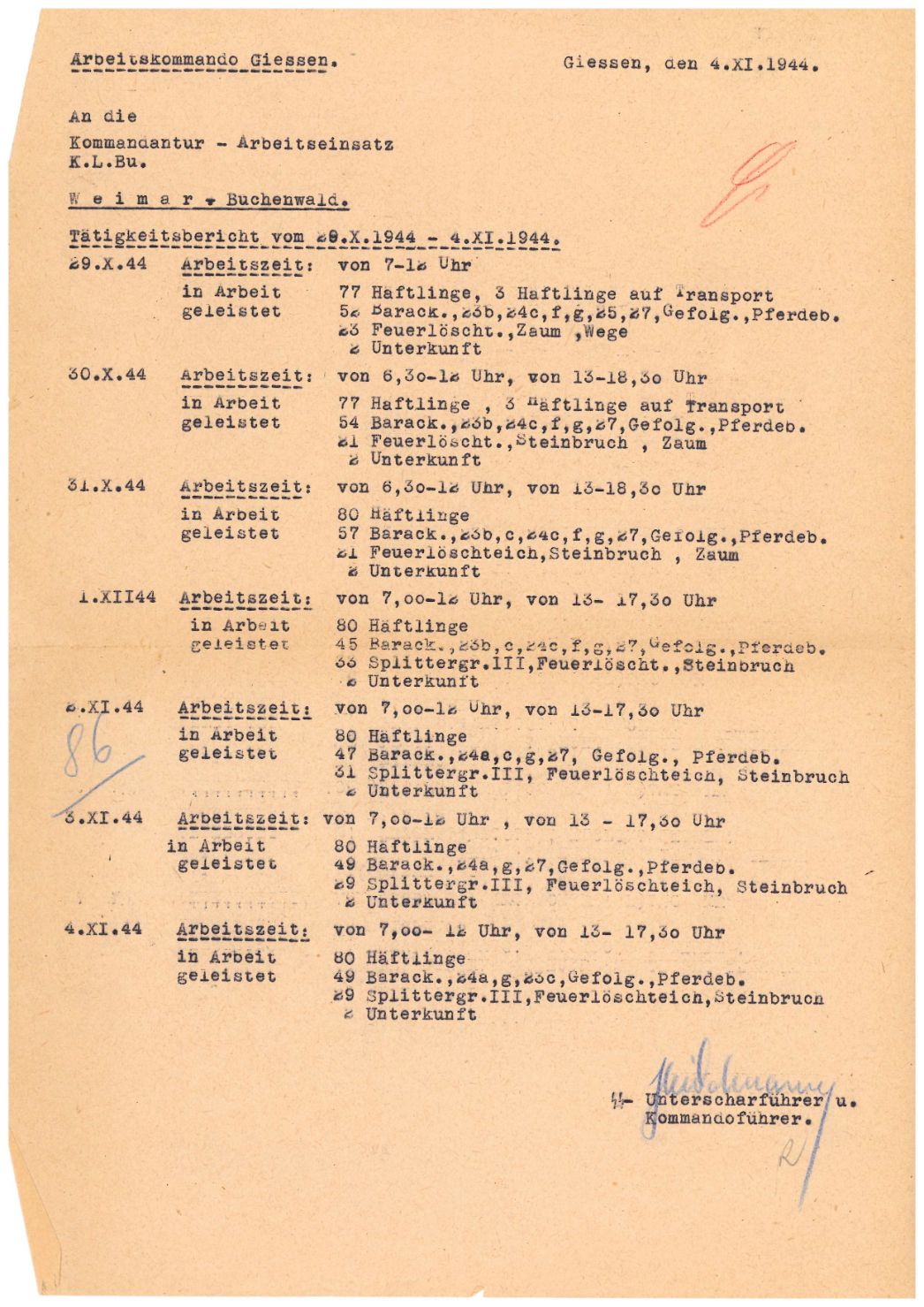

Seit März 1944 existierte für ein Jahr lang im südöstlichen Teil der Heil- und Pflegeanstalt Gießen unter der Anschrift Licher Straße 106 ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Das Lager trug den Decknamen „Greta“. Die Anstalt war 1911 als psychiatrisches Krankenhaus für Menschen mit langwierigen und chronischen Krankheitsverläufen eröffnet worden. Zahlreiche Patienten und Patientinnen wurden ab 1934 Opfer von Zwangssterilisationen oder im Rahmen der Euthanasie-Verbrechen ermordet. Im Sommer 1940 übernahm die Waffen-SS einige Gebäude der Anstalt, in denen sie eine neurologisch-psychiatrische Beobachtungsstation (kurz „SS-Lazarett“) für psychisch kranke SS-Angehörige einrichtete. Später wurden der Station weitere SS-Sanitätseinheiten angegliedert. Die KZ-Häftlinge mussten für die „Sanitätsausbildungsabteilung der Waffen-SS“, so die offizielle Bezeichnung, Baumaßnahmen durchführen. Vermutlich waren sie im östlichen Teil des Anstaltsgeländes in einer Baracke untergebracht.

Bewachung

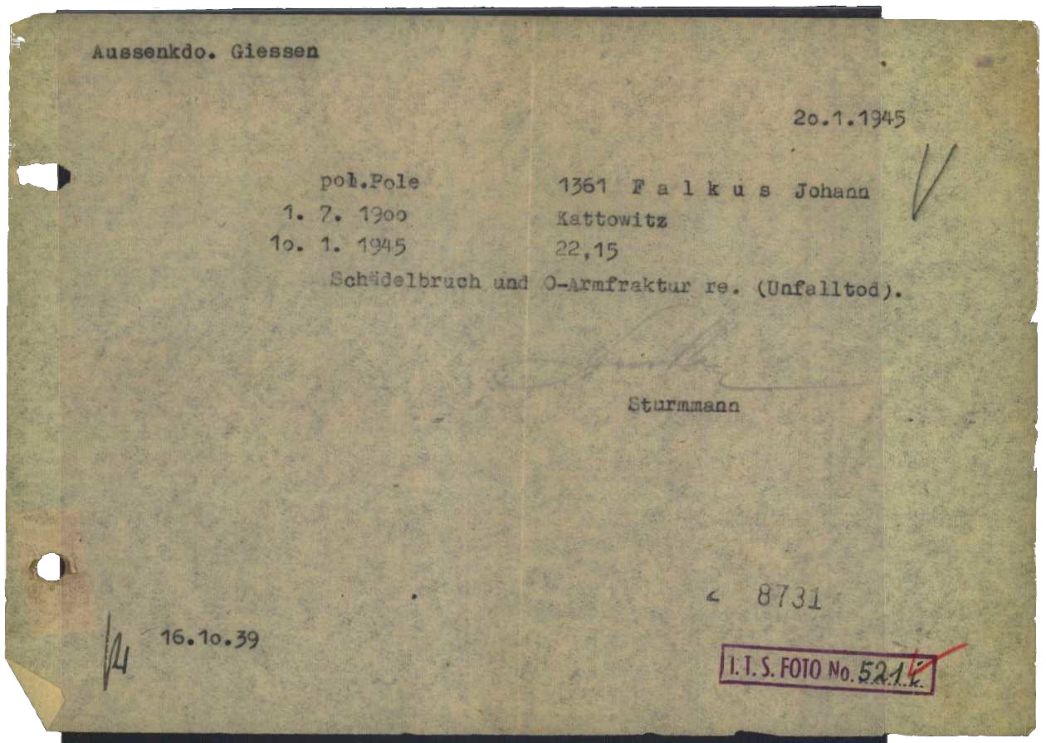

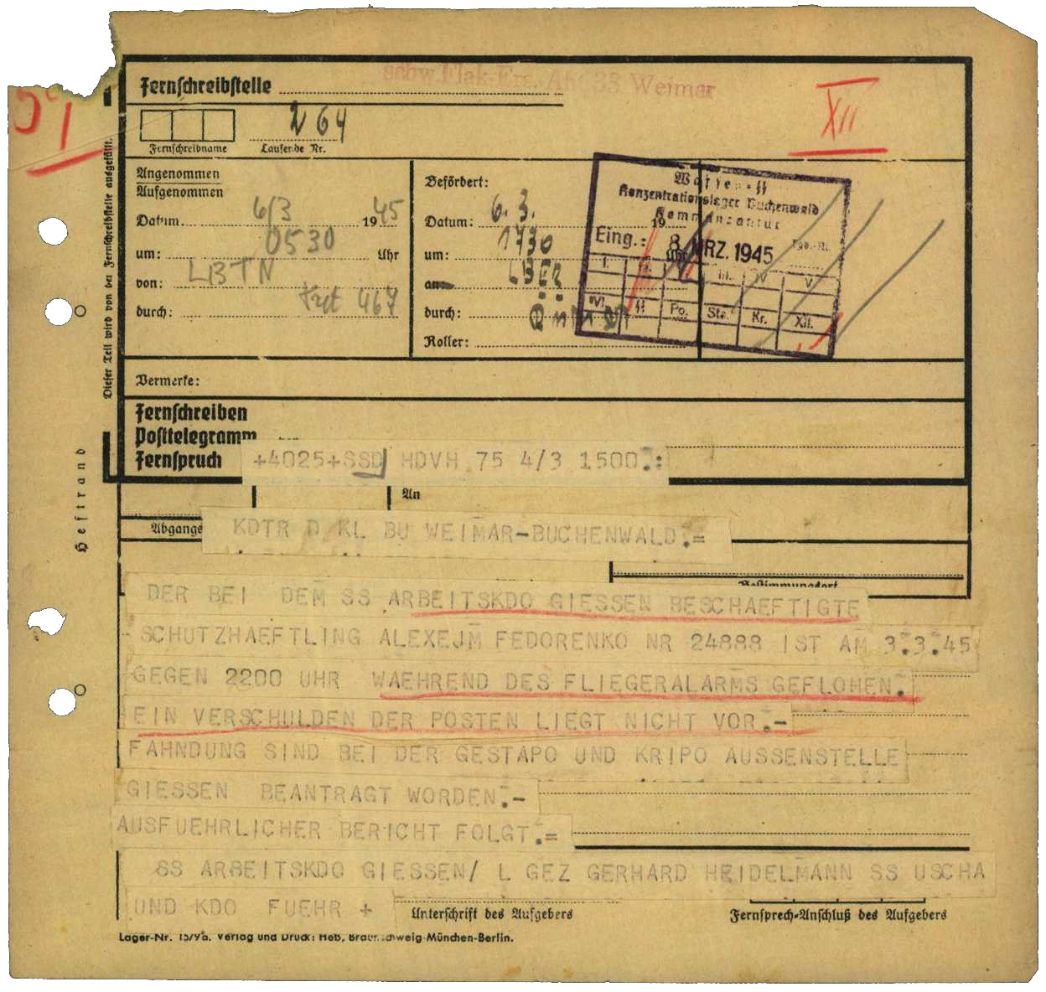

Als Kommandoführer setzte die Buchenwalder SS einen SS-Unterscharführer namens Gerhard Heidelmann ein. Über ihn liegen bisher keine weiteren Informationen vor. Eine aus Buchenwald abgestellte Wachtruppe gab es nicht. Nachweislich übernahmen 14 Posten die Bewachung, wahrscheinlich zusammengestellt aus Sanitätseinheiten der Waffen-SS. Ermittlungen gegen den Leiter der Sanitätseinrichtungen der Waffen-SS, Theodor Klein, die auch den Tod von Johann Falkus zum Gegenstand hatten, wurden 1947 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Am 27. März 1945, einen Tag vor der Einnahme Gießens durch die US-Armee, löste die SS das Außenlager auf. Vermutlich wurden 77 Häftlinge in Richtung Buchenwald gebracht, wobei die genaueren Umstände unklar sind. Nachweislich 22 von ihnen, darunter Kurt Oskar Dimler, trafen am 3. April 1945 in Buchenwald ein. Den übrigen Häftlingen gelang es, unterwegs der SS zu entkommen.

Literatur:

Uta George, Herwig Groß, Michael Putzke, Irmtraut Sahmland, Christina Vanja (Hg.), Psychiatrie in Gießen. Facetten ihrer Geschichte zwischen Fürsorge und Ausgrenzung, Forschung und Heilung, Gießen 2003.