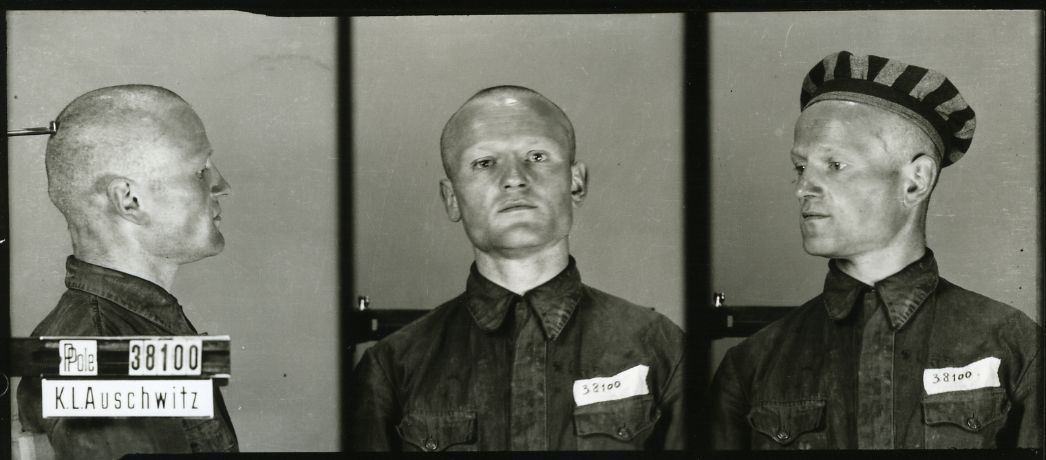

Julian Szczotka wurde am 14. Februar 1913 in Milówka, Polen, geboren. Da die deutschen Besatzer den Landwirtschaftsinspektor des Widerstands verdächtigten, deportierten sie ihn im Juni 1942 nach Auschwitz. Über Buchenwald gelangte er im Juli 1943 nach Kassel-Druseltal. Dort musste er Zwangsarbeit für die SS bis zur Auflösung des Lagers im März 1945 leisten. Er überlebte die Evakuierungstransporte nach Buchenwald und von dort nach Theresienstadt. Nach seiner Befreiung kehrte er in seine Heimat zurück, wo er als Lehrer arbeitete. Er starb 2012.

Aus den Erinnerungen von Julian Szczotka

Ankunft im Außenlager Kassel-Druseltal

„Nachdem wir einige Tage im Lager gefaulenzt hatten, wurden wir unter einer Soldateneskorte nach Kassel gebracht. Hier übernahm die städtische Polizei unsere Bewachung. Die Polizisten hatten schreckliche Angst vor uns und geleiteten uns aus den Eisenbahnwagen einzeln in fensterlose Kammern, in denen wir bald zu ersticken drohten. Die Deutschen wurden getrennt, wir Polen kamen zu den Russen. Nach einer kurzen Weile begannen die Deutschen die Tür ihrer Zelle auszuhebeln, weil sie am Ersticken waren, was auch half, denn ihre Tür wurde bald geöffnet. Kurz darauf wurden wir mit Gefängniswagen nach Druseltal, hinter dem Herkules-Denkmal, gebracht.

Am Morgen konnten wir durch das vergitterte Fenster einer kleinen ehemaligen Fabrik eine herrliche Gegend bewundern. An einer Seite gab es eine Felswand, darunter eine schöne Straße, Straßenbahnschienen, einen Bach und eine kleine Oase im Wald, in der Fabrikgebäude rötlich schimmerten und in denen wir bis März 1945 blieben. An der anderen Seite lag eine schöne, steil ansteigende Bergwiese, links davon ein großer Steinbruch mit dunkelblauem Gestein, in dem französische Kriegsgefangene und zwei unserer Kameraden arbeiteten, deren Sold sich ein SS-Mann in die Tasche steckte. Diesen Kameraden ging es insofern besser als uns, da sie Verbindung zu Kriegsgefangenen aus einem anderen Land hatten. Das Schicksal wollte, dass sie gerade ein wenig Französisch sprachen.“

Die Bewacher

„An einem Montag (so um den 27. Juli) gingen wir zum ersten Mal zur Arbeit, nachdem man uns lange belehrt und angewiesen hatte, wie wir uns dort zu verhalten haben, weil – wie wir es gesehen hatten – die alten Polizisten Angst vor uns als politischen, äußerst gefährlichen Verbrechern hatten, die Deutsche in Polen ermordet hätten und im Wald geschnappt worden wären, um hier ihre Schuld zu büßen. Sie sprachen mit uns kein Wort. Im standesgemäßen Abstand hielten sie sich von uns fern und behielten ihre Finger ständig auf dem Abzug. Später gelang es ‚unseren‘ Deutschen, den Polizisten zu erklären, dass wir genauso Menschen seien wie sie, dass unsere einzige Schuld darin bestünde, als Polen geboren worden zu sein, während deren einzige Schuld sei, kommunistische Überzeugungen zu besitzen. Allmählich fingen einzelne Polizisten an, hier und da im Privaten ein Wort mit uns zu wechseln. Später ließen sie uns Munitionskisten für ihre Maschinenpistolen tragen, wofür sie die Russen jeweils mit Zigaretten entlohnten. Noch später waren sie alle so gut wie ‚gekauft‘, bis auf den Kommandanten Weirau und den ‚Polizeimeister‘. Die beiden blieben bis zum Ende förmlich auf Distanz.“

Zwangsarbeit

„Am ersten Montag wurden wir in einen dichten Buchenwald oberhalb von Kassel, gleich am Herkules-Denkmal, geführt. Mit unseren Spitzhacken und Spaten hatten wir bis zum Abend gut ein Dutzend dicke Buchen an der Stelle zu roden, wo zwei große Baracken für den Polizeichef von Waldeck entstehen sollten. Unser Weirau, den wir ‚Wilk‘ [dt. Wolf] nannten, beschloss, dass die uns zugeteilten Buchen bis zum Abend zu fällen seien. So geschah es auch, weil die Kameraden, die im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, so gut den Schotter unter den Buchen weggeschippt hatten, dass am Nachmittag immer weitere Buchen mit lautem Krach zu Boden fielen. […]

An den nächsten Tagen fingen wir an, den Boden umzugraben und zu planieren. Das Arbeiten wurde allmählich besser, weil immer wieder neue Menschen aus Buchenwald zu uns stießen. Das Fundament wuchs und mit ihm das Gelände, auf dem man bei der Arbeit besser faulenzen und – andererseits als Aufsicht – schlechteren Überblick behalten konnte. Schon als die Wand der Baugrube wenige Meter tief war, unterhielt uns Kamerad Mizerski mit seinen Nacherzählungen der ‚Trilogie‘ von Henryk Sienkiewicz oder mit der auswendigen Rezitation von ‚Pan Tadeusz‘. Seinen Vortrag aus der ‚Trilogie‘ schmückte er mit zahlreichen Zitaten aus, was seine Erzählung noch schöner machte. Ich wiederum erzählte Grimms Märchen, was die anderen auch nicht schlecht unterhielt. Einmal waren wir beim Lauschen so vertieft, dass wir uns von einem Polizisten überraschen ließen, der gleich ein Komplott oder eine politische Versammlung witterte. Da musste man sich Erklärungen einfallen lassen, um ihm klarzumachen, dass ich Grimms Märchen über Zwerge erzählt hatte, die im Steinbruch arbeiteten, um die anderen zum besseren Arbeiten zu ermutigen. Das eine Mal gelang es uns, den einfältigen Tiroler, genannt ‚Sowa‘ [dt. Eule], anzuschwindeln. Hätte ich damals diesen Einfall nicht gehabt, hätte die Geschichte auch einen anderen Ausgang nehmen können und wer weiß, ob ich sie heute aufschreiben könnte.“

Luftangriff auf Kassel

„Am 22. Oktober 1943 haben wir einen Luftangriff der Alliierten auf Kassel erlebt. Nach dem Abendbrot – die einen lagen schon im Bett, die anderen spielten Schach – heulten die Sirenen los und kurz darauf flogen von allen Bergen rund um Kassel Artilleriegeschosse in die Luft. Es waren wohl an die Tausend Geschütze, die da donnerten. Die Splitter schwirrten herum wie Wespen um ihr Nest. Man hörte nicht nur ein unheimliches Dröhnen, sondern auch ein Ächzen wie bei Hitze unter einem Strommast. Im Handumdrehen wurden wir auf eine Wiese neben dem Lager getrieben, die zuvor von Polizisten dicht umstellt wurde. Man befahl uns, sich mit einer Schüssel und einer Decke über dem Kopf hinzulegen. Jeder von uns schaute jedoch neugierig zu, wie die Macht der Besatzer schwand und welche Wunder in der Luft geschahen. Manchmal dachte ich, in der Johannisnacht oder bei einer größeren Weihnachtsfeier in Krakau zu sein, wo man immer Unmengen von bunten Weihnachtsbäumen oder anderen Lichtkuriositäten aufgehängt hatte. Der ganze Himmel war von den Lichtern der unzähligen riesigen Scheinwerfer übersät. Nur einmal haben wir gesehen, wie ein Scheinwerfer mit seinen Strahlen ein Flugzeug fing, allerdings nur für einen kleinen Moment. Kurz darauf sandte das Flugzeug Lichtstrahlen aus und befreite sich aus dem Lichtkegel. Bei dieser Beleuchtung sah es wie ein Großer Kohlweißling aus und verschwand bald in der Dunkelheit. Am nächsten Tag wurde uns gesagt, dass die Luftabwehr 25 Maschinen auf der anderen Seite der Stadt abgeschossen habe. Ich fuhr später in diese Gegend, um mit einem Laster Sand zu holen. Die dortigen Arbeiter haben uns sofort gefragt, wo diese 25 Flugzeuge denn heruntergekommen seien – ihnen wurde berichtet, dass sie von der Luftabwehr beim Herkules, die gleich neben unserem Lager stationiert war, abgeschossen worden seien. Ich habe ihnen geantwortet, dass uns wiederum gesagt worden war, dass die 25 Flugzeuge bei ihnen abgeschossen worden seien. Auf diese Art kamen wir zum Schluss, dass offenbar kein einziges Flugzeug abgeschossen wurde. Bis zum Ende meines Aufenthalts haben wir bei noch zahlreichen weiteren Luftangriffen kein einziges abgeschossenes Flugzeug gesehen […].“

Aus: Krzysztof Kiereś, Kiedy człowiek był numerem – Losy obozowe Juliana Szczotki w latach 1942-1945 w świetle wspomnień oraz korespondencji obozowej, Katowice/Warszawa 2022, S. 79 ff. (Übersetzung aus dem Polnischen)