Das Lager

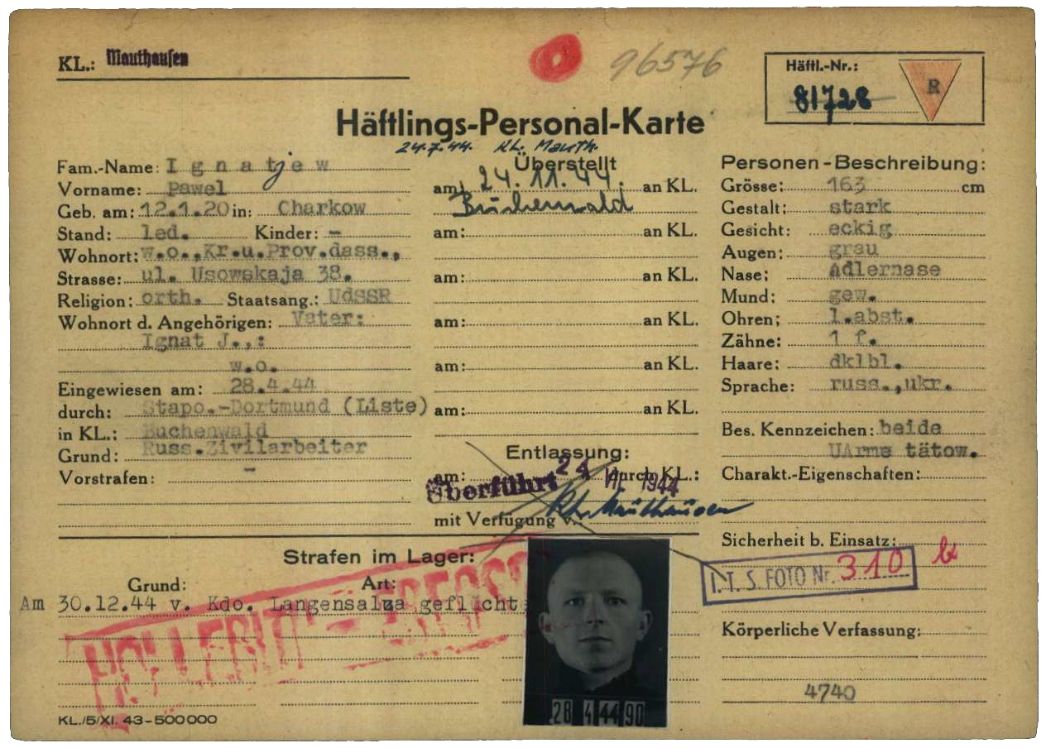

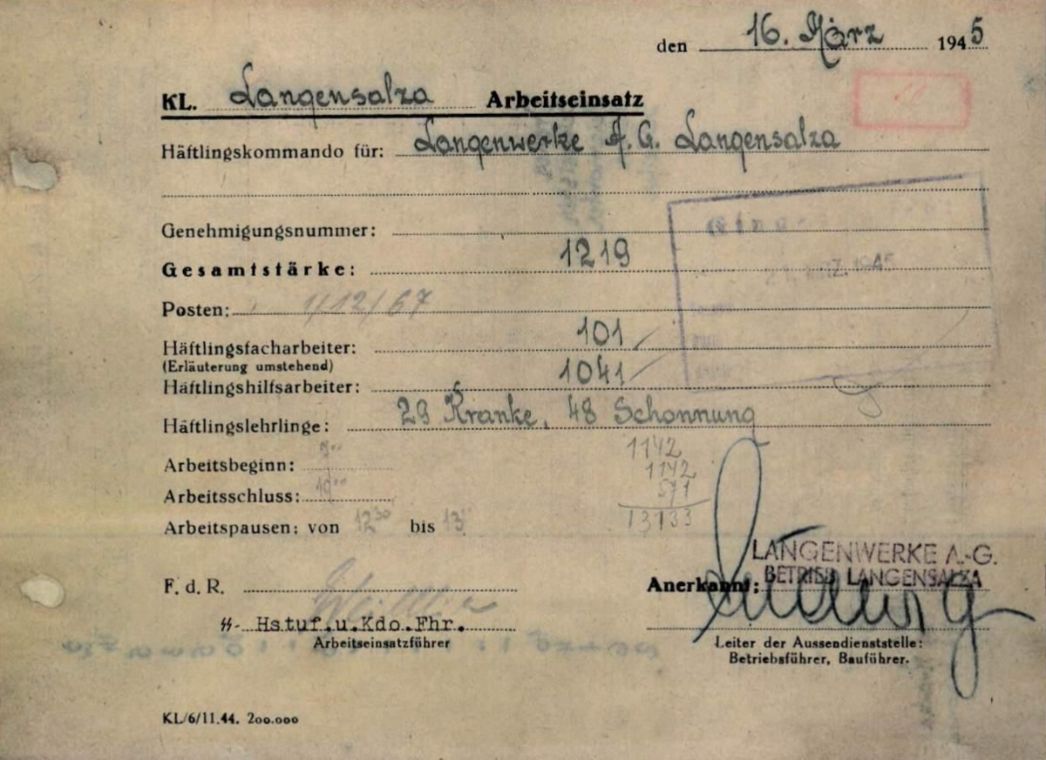

Die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG plante ab Ende 1943, Teile ihrer Produktion in ein neues Zweigwerk im thüringischen Langensalza (heute Bad Langensalza) zu verlagern. Für den neuen Zweigbetrieb, der den Tarnnamen „Langenwerke AG“ erhielt, wurden die Werkhallen der Kammgarnspinnerei AG Eupen am Rand der Stadt auf dem Klausberg beschlagnahmt. Von Beginn an setzte Junkers im Werk in Langensalza Kriegsgefangene ein. Wie an vielen anderen Junkers-Produktionsstandorten, forderte das Unternehmen im Herbst 1944 von der SS schließlich auch KZ-Häftlinge an. Mitte Oktober trafen die ersten Häftlinge in Langensalza ein. Die SS brachte sie in den Werkhallen und in Holzbaracken auf dem Fabrikgelände unter, das durch einen Stacheldrahtzaun gesichert war. Wo genau diese Baracken standen, ist nicht bekannt. Zur dürftigen Ausstattung gehörten mehrstöckige Betten und Decken. Das „SS-Kommando Langensalza“, oft auch nur als „Langenwerke Langensalza“ bezeichnet, war eines von elf Außenlagern, das der Junkers-Konzern gemeinsam mit der Buchenwalder SS einrichtete.

Krankheit und Tod

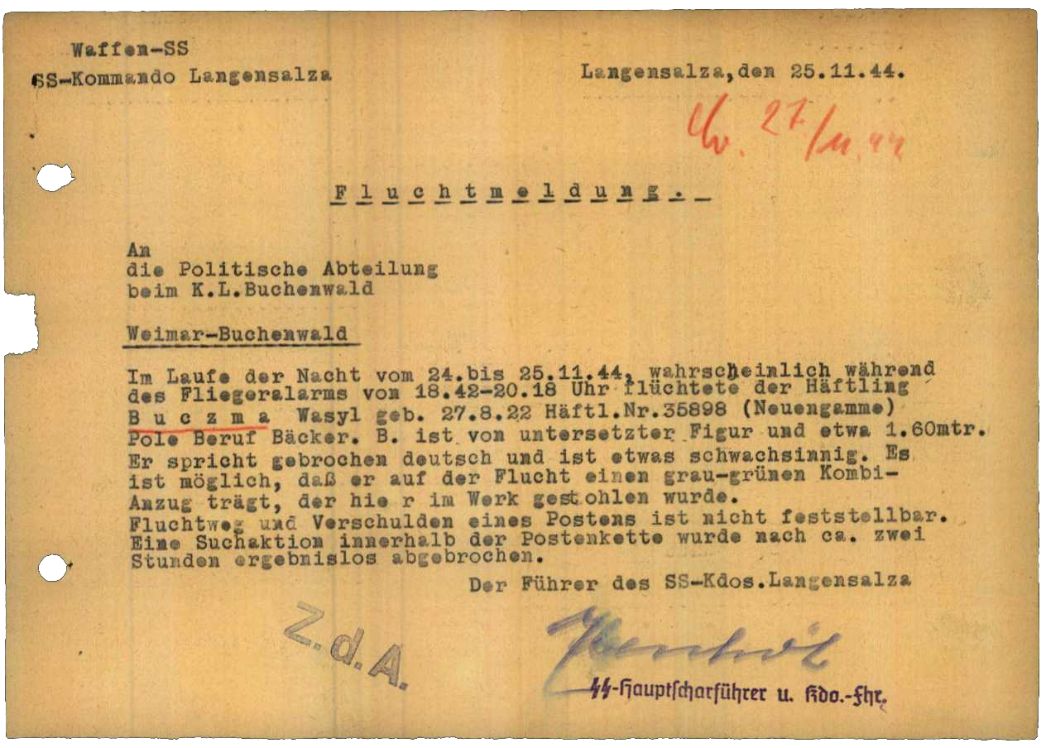

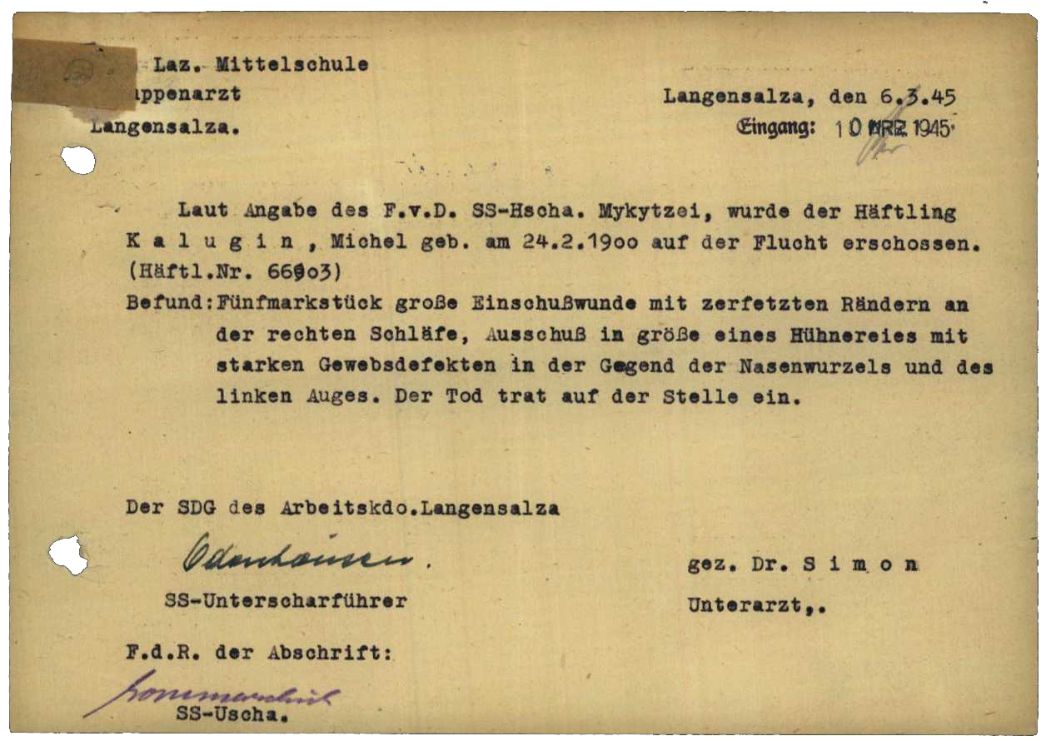

Im Lager gab es eine Krankenstation. Bei der Errichtung des Außenlagers setzte die SS zunächst den sowjetischen Arzt Alexander Woskresenskij als Häftlingsarzt ein; ab Mitte November 1944 füllte vermutlich der Franzose Jean Guery diese Funktion aus. Seitens der SS ist ein SS-Unterscharführer namens Odenhausen als Sanitäter für die Krankenstation dokumentiert. Die Totenscheine unterzeichnete zeitweise ein Arzt namens Dr. Simon, der in einem Lazarett in Langensalza tätig war. Belegt sind einige krankheitsbedingte Rücküberstellungen in das Hauptlager Buchenwald, von wo auch die spärlichen Medikamente für das Außenlager kamen. Vor Ort starben mindestens 15 Häftlinge. SS-Männer erschossen drei von ihnen bei Fluchtversuchen. Bei den Übrigen vermerkte die SS zumeist Herz- und Lungenkrankheiten als Todesursachen. Die Toten ließ sie im Krematorium von Langensalza einäschern. Zudem wurden durch die SS neun Häftlinge aus Langensalza Ende Januar 1945 aus unbekannten Gründen hingerichtet. Ob alle Exekutionen in Buchenwald oder auch in Langensalza stattfanden, ist nicht eindeutig belegt.

Räumung

Ende März 1945 befanden sich 1.240 Häftlinge in Langensalza. Am 1. April 1945, dem Ostersonntag, räumte die SS das Lager und teilte die Häftlinge in verschiedene Gruppen ein. Die meisten mussten zu Fuß in das rund 60 Kilometer entfernte Buchenwald marschieren. Am 3. April 1945 registrierte die SS 1.135 Häftlinge im Hauptlager – tags zuvor bereits 42 Männer. Vermutlich handelte es sich um Kranke, die mit Wagen zurückgebracht worden waren. Am 4. April folgten weitere Häftlinge aus Langensalza. 59 Männer kamen nicht in Buchenwald an. Ob ihnen unterwegs die Flucht gelang oder ob sie von der Wachmannschaft ermordet wurden, ist nicht bekannt.

Literatur:

Frank Baranowski, Langensalza, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen und Buchenwald, München 2006, S. 484-486.