Das Lager

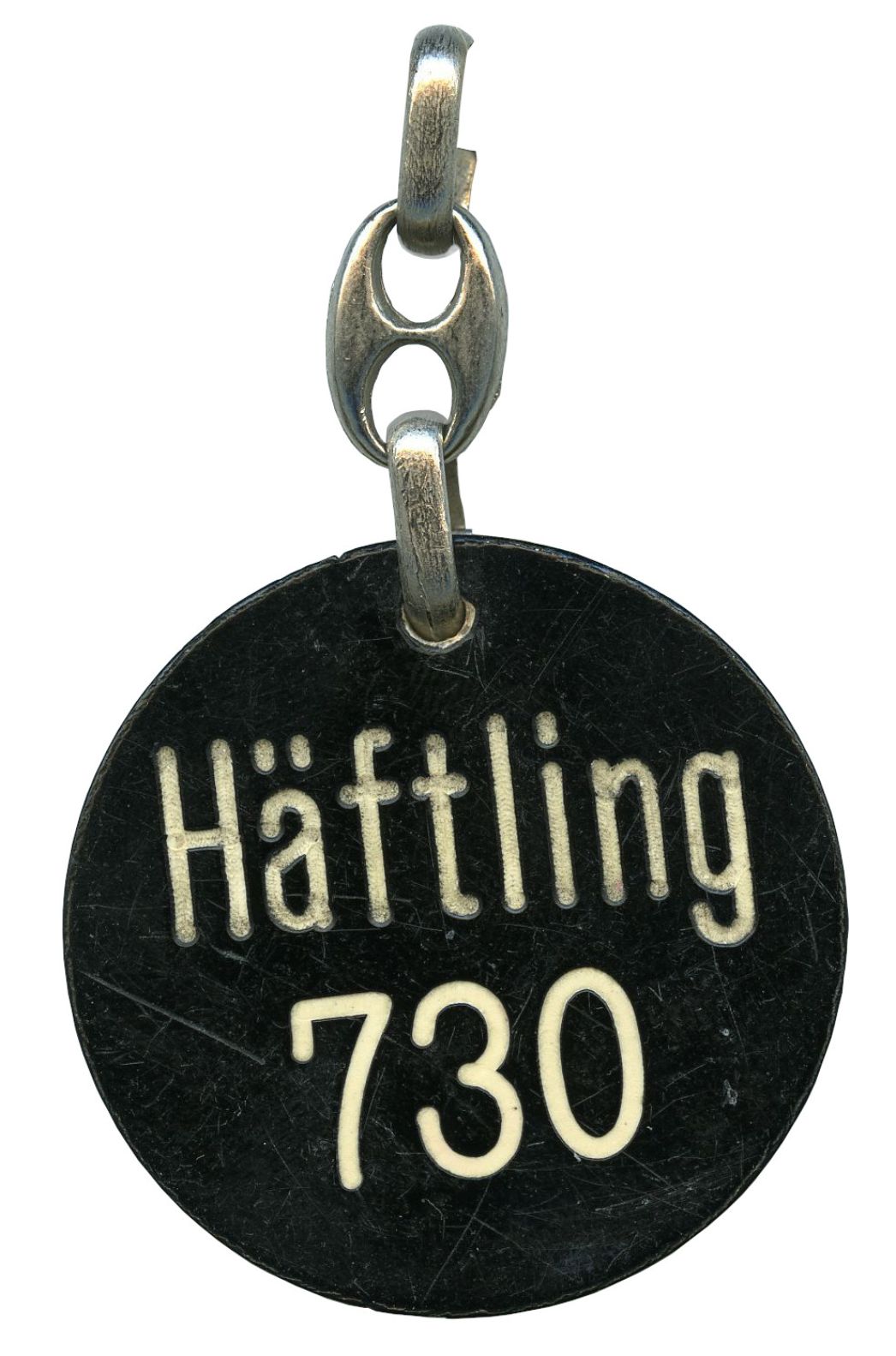

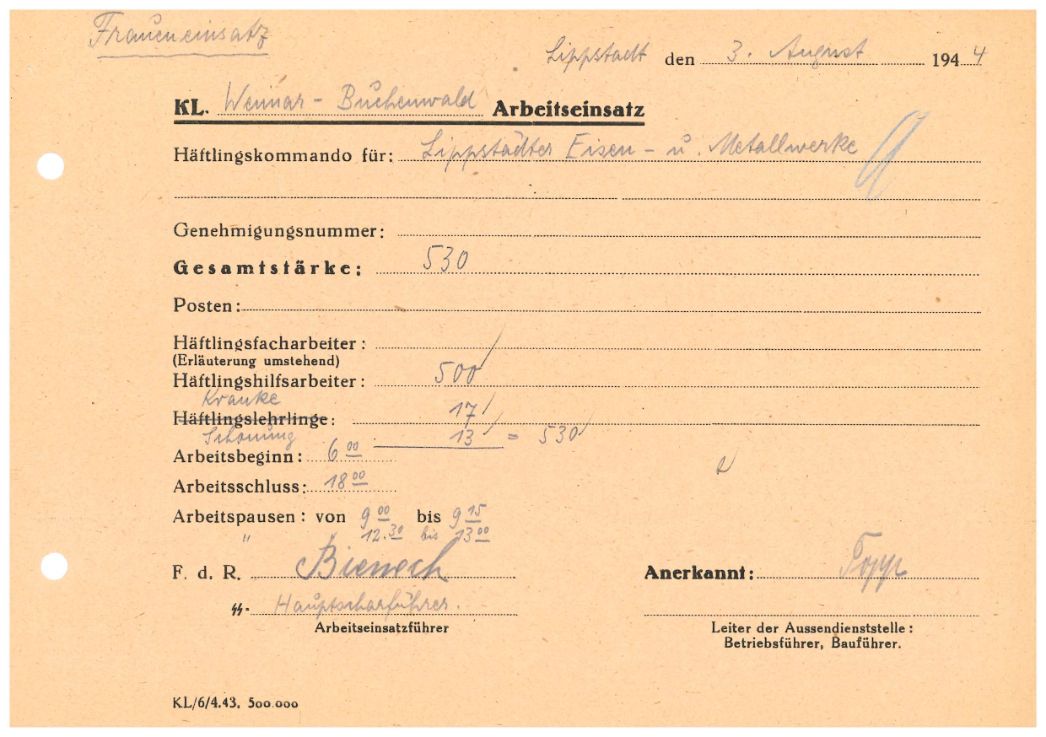

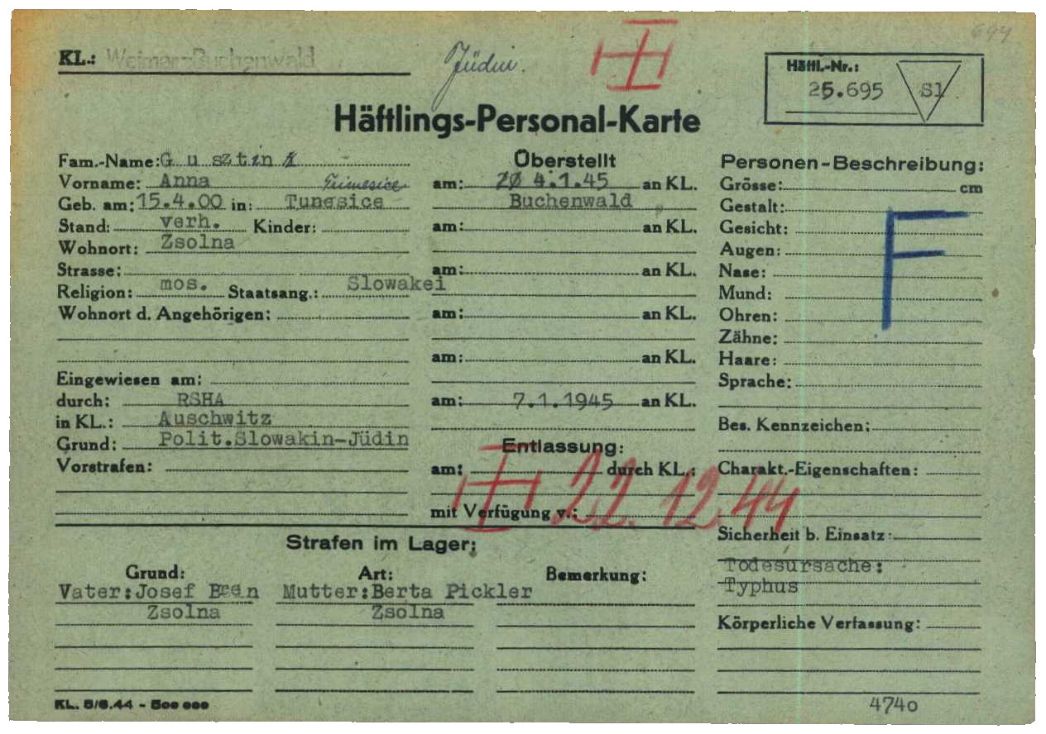

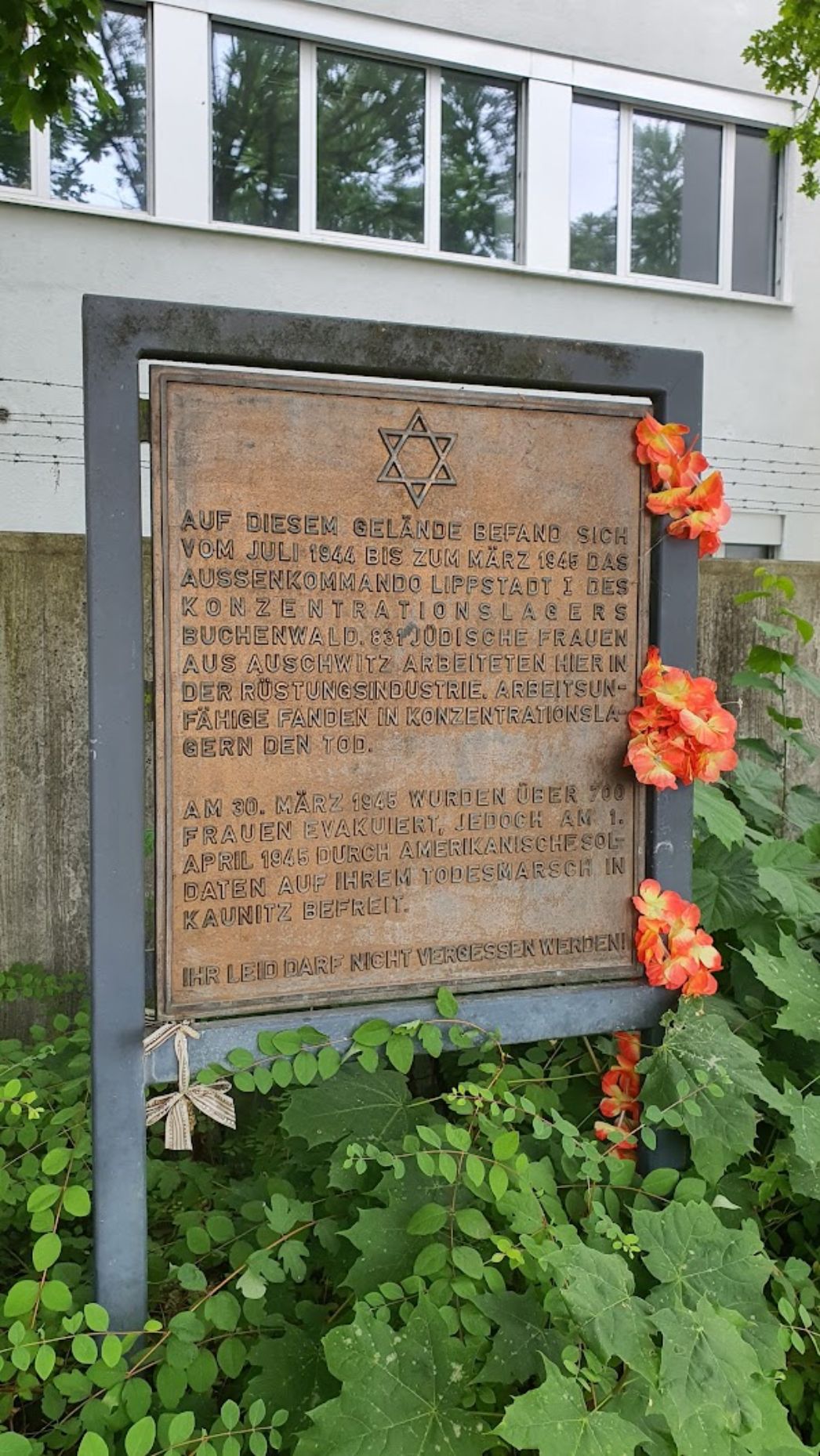

Im Juli 1944 richtete die Lippstädter Eisen- und Metallwerke GmbH auf ihrem Werksgelände an der damaligen Cappeler Landstraße 132 (heute Beckumer Straße) ein Außenlager für weibliche KZ-Häftlinge ein. Obwohl das KZ Buchenwald erst im Herbst 1944 offiziell die Leitung der Frauenaußenlager übernahm, begleitete die Buchenwalder SS die Errichtung des Lagers von Beginn an. Das zwischen Lippstadt und der Nachbargemeinde Cappel gelegene Rüstungswerk hatte erst 1937 seinen Betrieb aufgenommen. Wie bei vielen Rüstungsbetrieben entstanden im Krieg rund um das Werk Barackenlager für Zwangsarbeitende und Kriegsgefangene. Das KZ-Außenlager lag am nordöstlichen Rand des Werksgeländes und bestand aus drei Baracken, in denen zuvor sowjetische Zwangsarbeiterinnen untergebracht gewesen waren. Ein Zaun trennte es vom übrigen Gelände. Berichten zufolge hatten die Unterkünfte Waschräume und dreistöckige Betten. In der Buchenwalder Lagerverwaltung firmierte das Lager als „SS-Kommando Lippstadt (Eisen- und Metallwerke)“ oder als „Lippstädter Eisen- und Metallwerke“.

Bewachung

Die Wachmannschaft bei den Lippstädter Eisen- und Metallwerken bestand anfangs aus 22 SS-Männern und vier SS-Aufseherinnen. Mitte März 1945 umfasste sie schließlich 27 SS-Männer und 15 SS-Aufseherinnen. Als Kommandoführer setzte die SS den SS-Hauptscharführer Alfred Bieneck (1898-1962) ein. Seit 1935 Mitglied der SS, war der gelernte Webermeister ab 1942 im KZ Buchenwald tätig. Nach Aussagen von Überlebenden handelte es sich beim Großteil der SS-Männer um ältere Wehrmachtssoldaten, die zur Lagerbewachung an die SS überstellt worden waren. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bielefeld zu Verbrechen im Außenlager bei den Lippstädter Eisen- und Metallwerken und zu möglichen Tötungen während der Räumung des Lagers führten in den 1970er-Jahren zu keiner Verurteilung.

Räumung

Aufgrund der herannahenden alliierten Truppen beschloss die SS Ende März 1945, das Lager zu räumen. Vermutlich am Abend des 29. März trieb die SS die über 700 Frauen aus dem Lager. Zu Fuß sollten sie in das Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht werden. Berichten zufolge marschierten die Frauen wegen der Tieffliegergefahr nur nachts. Die Tage verbrachten sie in Scheunen. Am Morgen des 1. April 1945, Ostersonntag, erreichte die Marschkolonne die rund 25 Kilometer von Lippstadt entfernte Ortschaft Kaunitz, östlich von Gütersloh. Kurz vor dem Eintreffen der amerikanischen Einheiten setzte sich die Wachmannschaft ab. Die amerikanischen Soldaten brachten die Frauen zunächst in Privathäusern unter. Während die aus Westeuropa stammenden Frauen schon bald wieder in ihre Heimatländer zurückkehren konnten, blieben die meisten der nun heimatlosen Jüdinnen im neu eingerichteten displaced persons camp in Kaunitz. Zum Teil warteten sie dort jahrelang auf eine Möglichkeit, Deutschland verlassen zu können.

Literatur:

Burkhard Beyer, Zum Arbeitseinsatz nach Lippstadt. Die jüdischen Frauen in den KZ-Außenkommandos Lippstadt 1944 und 1945, Lippstadt 1993.

Ders., Lippstadt I und II, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 507-511.

Ders., Die Buchenwald-Außenlager in Lippstadt 1944/45, in: Jan Erik Schulte (Hg.), Konzentrationslager im Rheinland und Westfalen 1933-1945. Zentrale Steuerung und regionale Initiative, Paderborn u.a. 2005, S. 259-270.