Das Lager

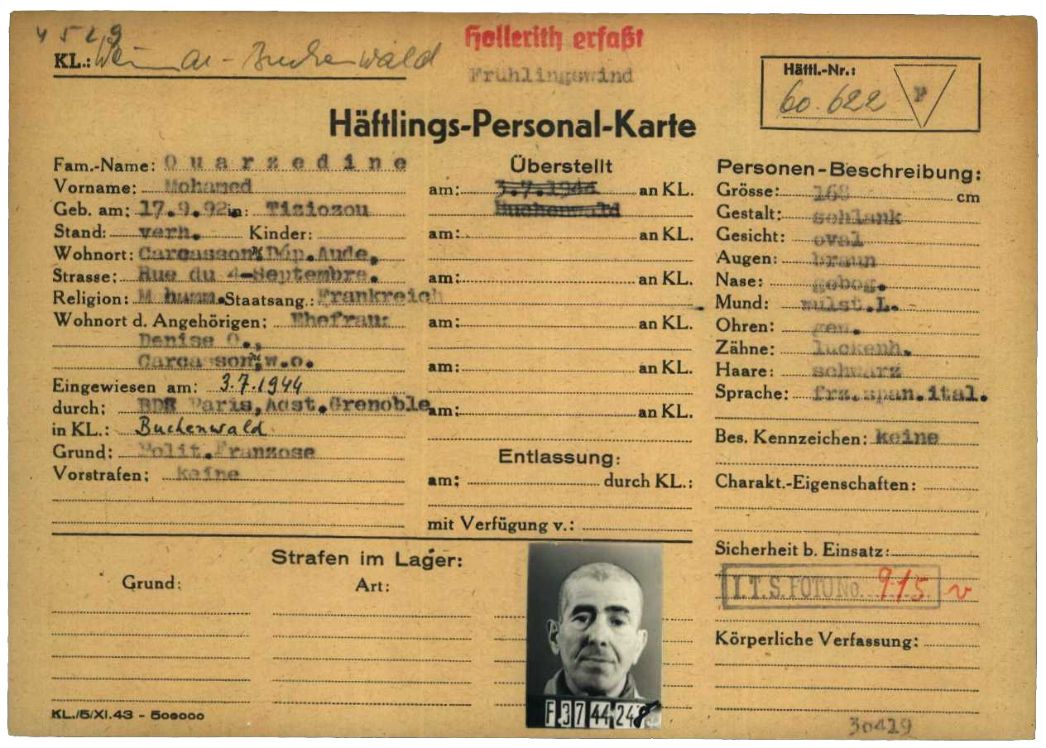

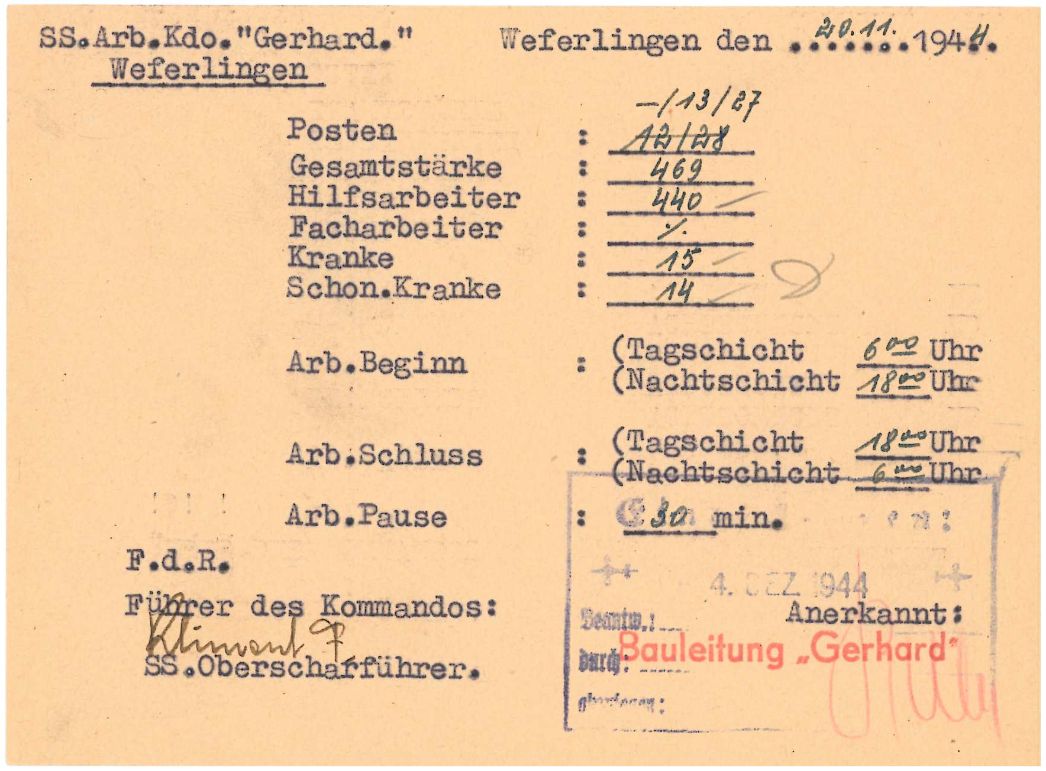

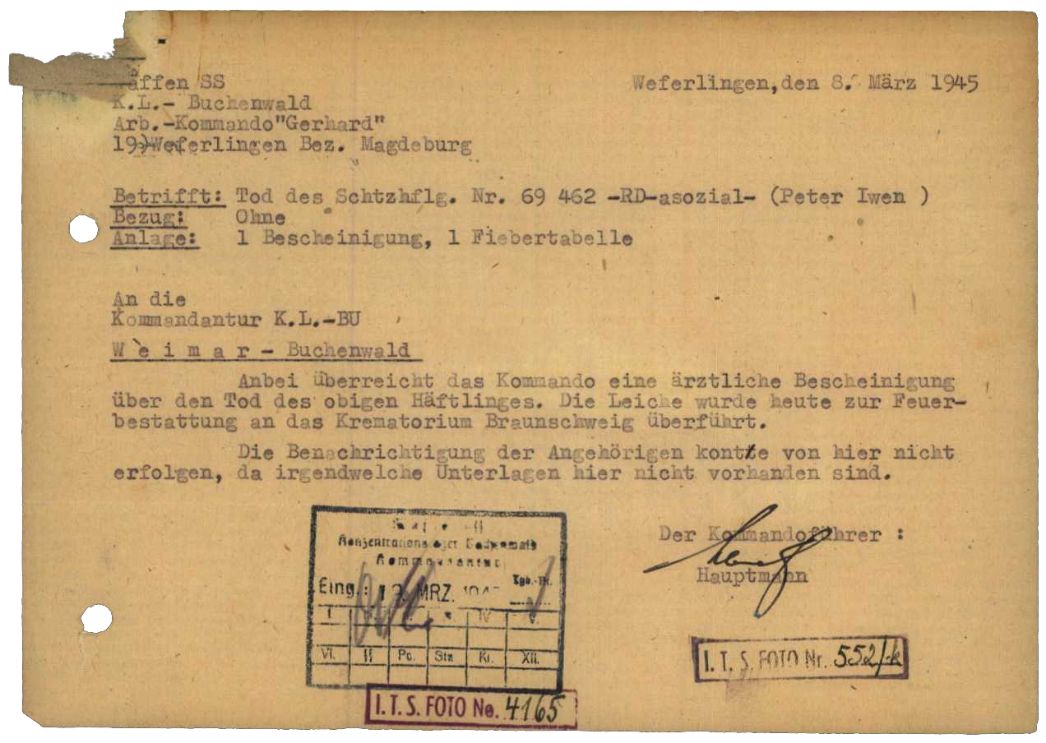

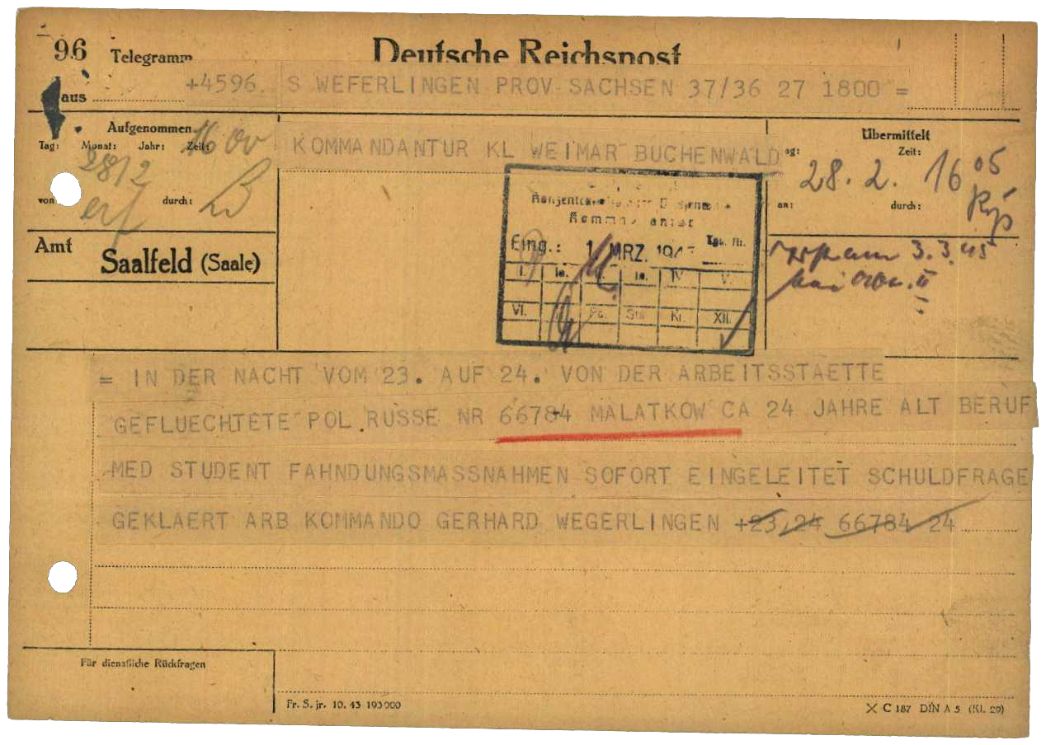

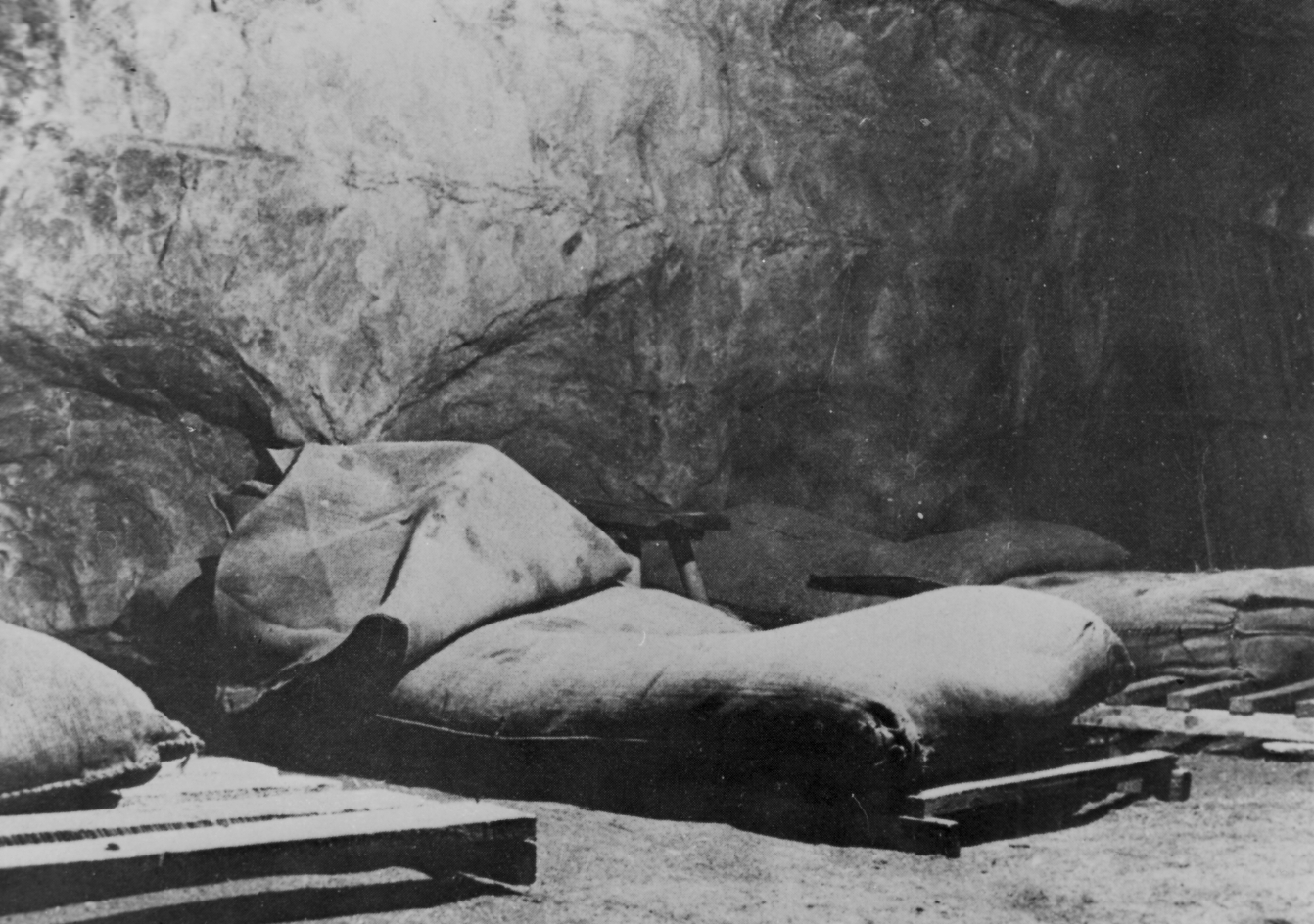

Seit Frühjahr 1944 bereiteten die Niedersächsischen Motorenwerke (NIEMO), eine Tochter der Büssing NAG, Braunschweig, die Untertageverlagerung der Produktion von Flugzeugmotoren vor. Ausbauobjekte waren die stillgelegten Kalischächte „Gerhard“ und „Buchberg“ bei Walbeck und Grasberg, südlich von Weferlingen. Sie erhielten die Decknamen „Gazelle I“ und „Gazelle II“. Die Bauleitung „Gerhard“ lag beim OT-Einsatzstab Kyffhäuser, die Bauarbeiten vor Ort führte die westfälische Firma Dallmann aus. Um das ehrgeizige Projekt einer unterirdischen Fabrik zu beschleunigen, setzte die SS seit Spätsommer 1944 KZ-Häftlinge ein – 500 trafen Ende August ein. Sie wurden in der Nähe des Schachtes „Buchberg“ in Zelten untergebracht. Mitte Dezember zogen sie in ein Barackenlager am Buchberg um und marschierten fortan täglich rund einen Kilometer zu ihrem unterirdischen Arbeitsort. Vermutlich seit Februar 1945 mussten über 70 Häftlinge im nördlich gelegenen Schacht „Gerhard“, mehrere hundert Meter untertage, leben und arbeiten. Sie sahen über Wochen kein Tageslicht. Die SS führte das Lager Weferlingen unter den Tarnnamen „Gazelle“ oder „Gerhard“.

Räumung

Bei Annäherung der amerikanischen Armee zog die SS ab, und das Lager wurde am 12. April 1945 von der 30th Infantry Division befreit. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch 421 Häftlinge im Lager am Buchberg. Das 150th Medical Battalion der US-Armee rettete die extrem geschwächten Überlebenden. Die Bürgermeister von Grasleben und Walbeck wurden zur Versorgung der Befreiten verpflichtet.

Spuren und Gedenken

Die Baracken und der oberirdische Teil der Schachtanlagen „Buchberg“ und „Gerhard“ sind nicht mehr vorhanden; der Abriss erfolgte 1947/48. Vom Schacht „Gerhard“ existiert heute ein mit Wasser gefülltes Restloch, am Schacht „Buchberg“ befindet sich ein Verschlussbau. Auf dem Friedhof Walbeck, wo drei Häftlinge beerdigt wurden, gibt es einen Gedenkstein. Die evangelische Gemeinde von Walbeck richtete 2007 in den Kellerräumen der Dorfkirche St. Michael einen „Raum der Stille“ zum Gedenken an die Häftlinge des Außenlagers ein.

Link zum Standort des Friedhofes Walbeck auf GoogleMaps

Link zum Standort der Dorfkirche St. Michael auf GoogleMaps

Literatur:

Frank Baranowski, Weferlingen („Gazelle“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 599-602.

Ders., Rüstungsproduktion der Mitte Deutschlands 1929–1945, Bad Langensalza 2013.