Das Lager

Seit 1937 betrieb die Hugo-Schneider-AG (HASAG) im thüringischen Altenburg, rund 50 Kilometer südlich von Leipzig, ein Rüstungswerk. Es lag am nördlichen Stadtrand in der heutigen Poststraße in der Nähe eines Bahnanschlusses. Neben Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangenen aus den deutsch besetzten Ländern Europas beutete die HASAG in ihrem Werk in Altenburg seit August 1944 weibliche KZ-Häftlinge aus. Das hierfür eingerichtete Frauenaußenlager unterstand seit September 1944 offiziell dem KZ Buchenwald. Wie an anderen HASAG-Standorten forderte die Werksleitung einige Monate später zusätzlich männliche KZ-Häftlinge von der SS an. Wo genau die Ende November 1944 eintreffenden Männer untergebracht waren, ist nicht eindeutig belegt, vermutlich in einem Steingebäude im Bereich des Frauenaußenlagers südlich des HASAG-Geländes zwischen der Bahnlinie und der heutigen Feldstraße.

Die Häftlinge

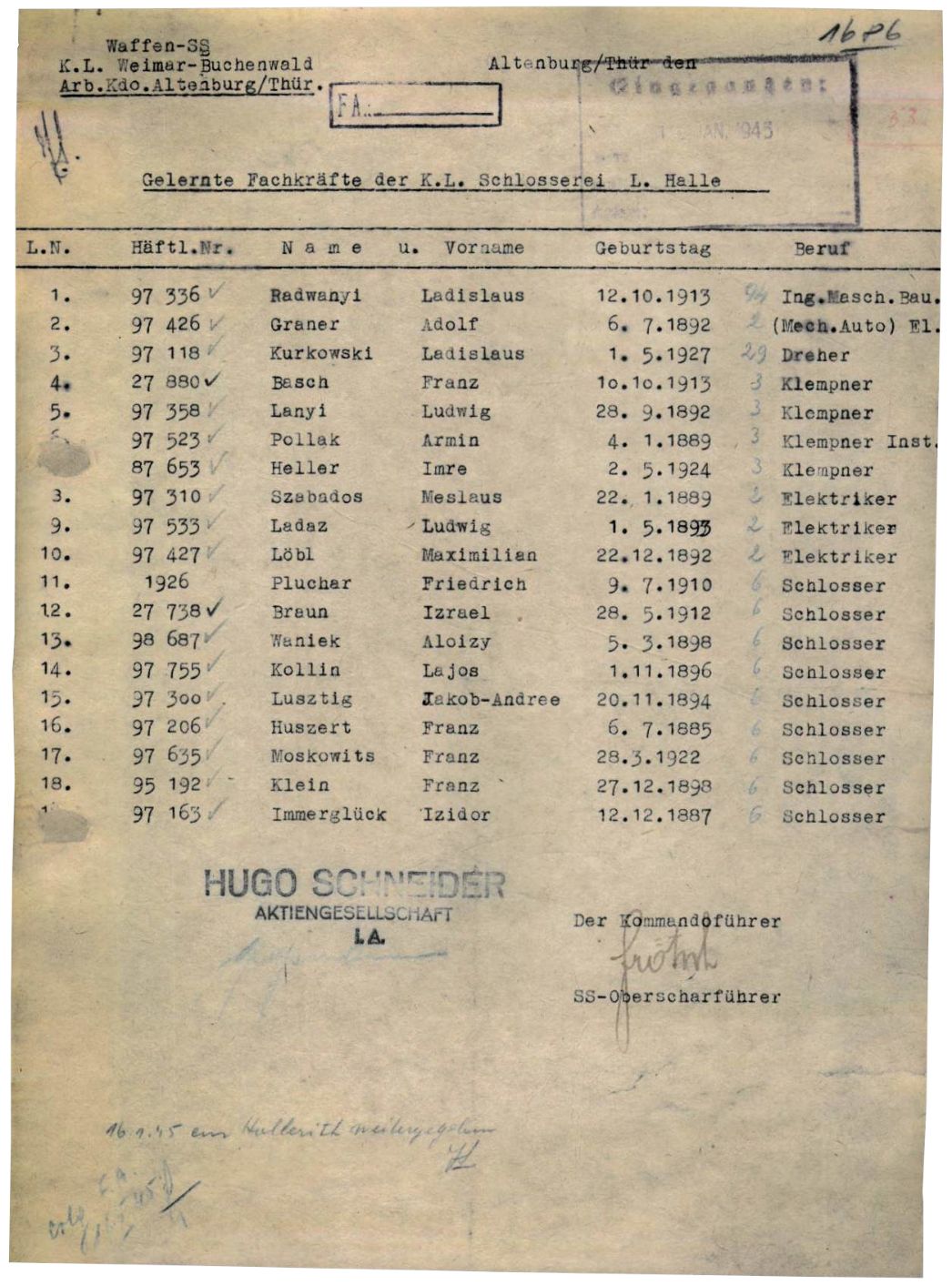

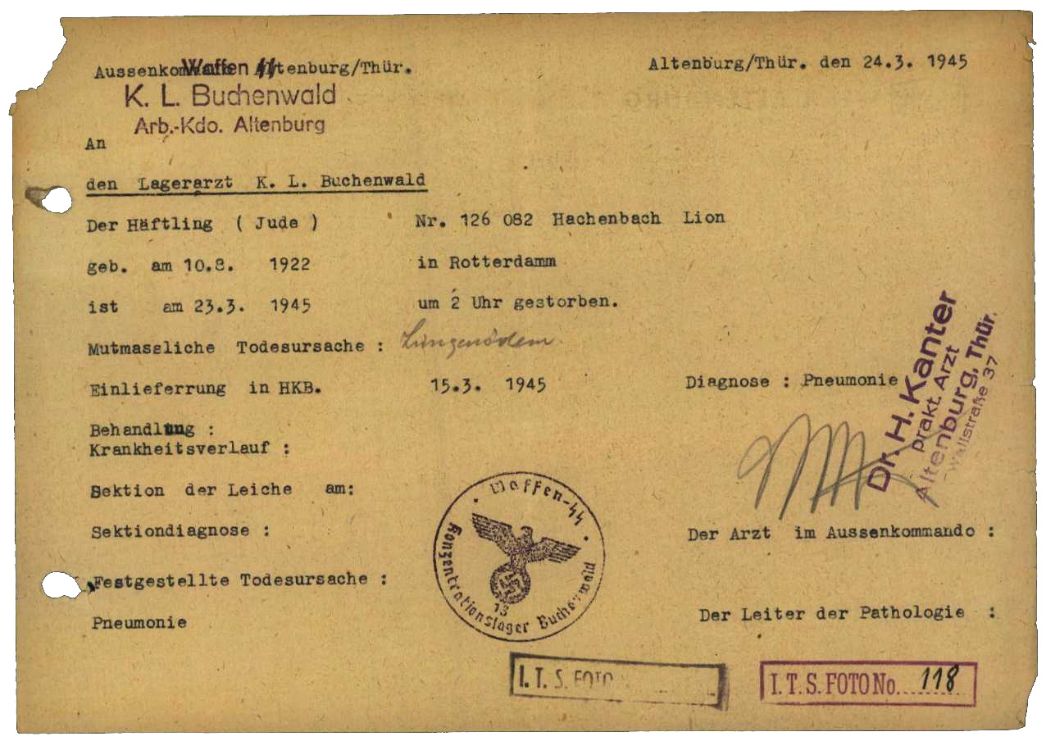

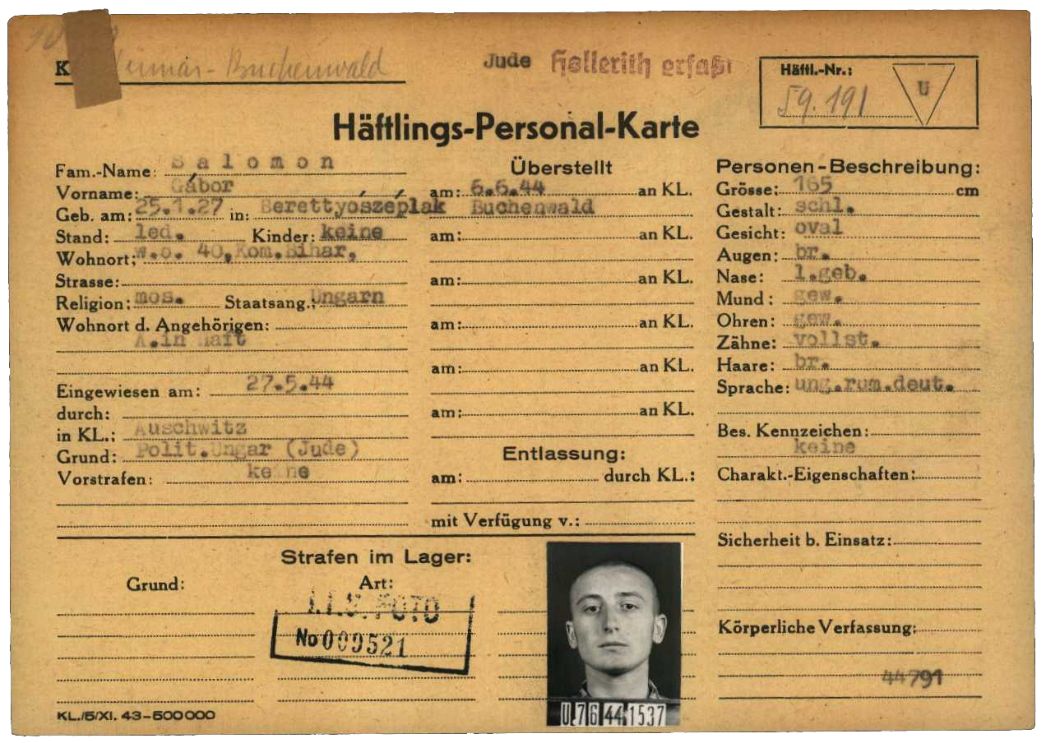

Am 27. November 1944 brachte die SS die ersten 50 männlichen Häftlinge aus Buchenwald nach Altenburg. Bis auf zwei nichtjüdische Männer aus Deutschland und Österreich, die vermutlich als Kapos eingesetzt wurden, handelte es sich um jüdische Häftlinge zwischen 16 und 60 Jahren. Der kleinere Teil von ihnen stammte aus der Region um Krakau und hatte zuvor das Arbeitslager in Płaszów und das KZ Groß-Rosen durchlaufen. Den weitaus größeren Teil bildeten Männer und Jungen aus Budapest, die im Rahmen der letzten Deportationen aus Ungarn im November 1944 aus ihrer Heimat nach Buchenwald verschleppt worden waren. Erst im Februar und März 1945 vergrößerte die SS das Männerlager durch die Ankunft von weiteren rund 170 jüdischen Häftlingen aus verschiedenen Ländern. Die Mehrheit von ihnen kam erst im Januar und Februar mit Räumungstransporten aus Auschwitz und dem KZ Groß-Rosen nach Buchenwald. Mit insgesamt 227 Häftlingen war das HASAG-Männeraußenlager um ein Vielfaches kleiner als das benachbarte Frauenaußenlager.

Bewachung

Für die Bewachung des Frauen- und Männerlagers war dieselbe Wachmannschaft zuständig. Zur Zeit der höchsten Belegung beider Lager im März 1945 bestand sie aus rund 70 SS-Männern und etwa 40 SS-Aufseherinnen. Letztere wurden ausschließlich im Frauenlager eingesetzt. Der 1900 geborene SS-Oberscharführer Johann Frötsch führte das Kommando in beiden Lagern. Zuvor war er Blockführer in Buchenwald und schon dort für seine Brutalität gefürchtet gewesen. Überlebende des Frauenlagers berichteten später auch von zahlreichen Gewalttätigkeiten in Altenburg.

Das Landgericht Gera verurteilte 1951 den Betriebsleiter der HASAG, Friedrich Ferdinand Borch, wegen der Misshandlung weiblicher Häftlinge in Altenburg zu einem Jahr und sechs Monaten Haft. Weitere Verurteilungen sind nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren der Zentralen Stelle in Ludwigsburg zur Überprüfung der Geschehnisse in den beiden Altenburger Lagern wurde 1975 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Ende März 1945 befanden sich 2.435 Frauen und rund 200 Männer in den beiden HASAG-Außenlagern in Altenburg. Am 12. April räumte die SS beide Lager. Die Männer und Frauen mussten vermutlich in unterschiedlichen Kolonnen zu Fuß in Richtung Glauchau in Sachsen marschieren. Am 14. April befreiten amerikanische Soldaten 800 jüdische Frauen und Männer in Waldenburg. Die übrigen Häftlinge trieb die SS weiter über das Erzgebirge in Richtung Tschechoslowakei. Wann und wo sie befreit wurden, ist bisher nicht bekannt.

Literatur:

Diana Blaas, Christian Brumme, Felix Otto, Die HASAG in Altenburg, Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge des Außenlagers Buchenwald im Rüstungskonzern, Altenburg 2009.

Charles-Claude Biedermann, Altenburg (Männer), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 365-366.