Das Lager

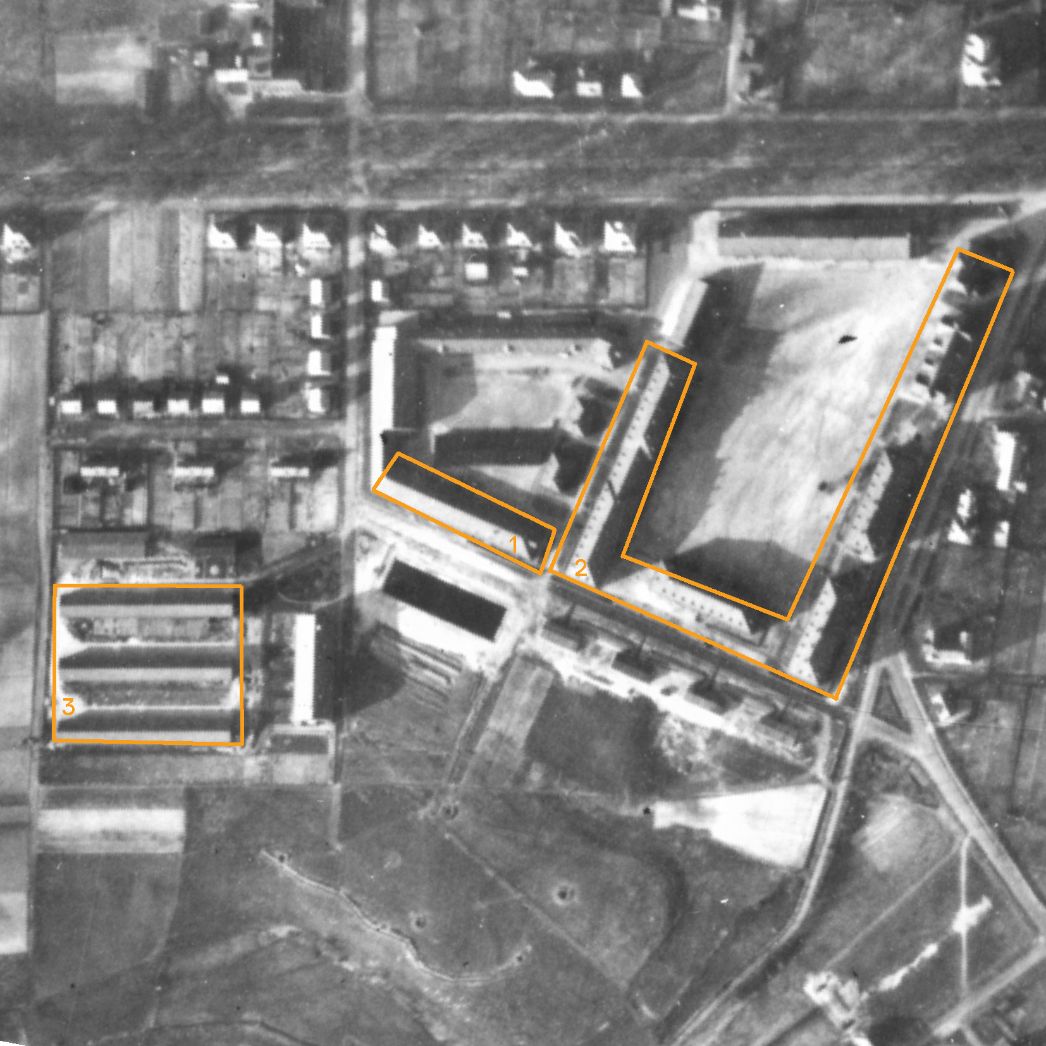

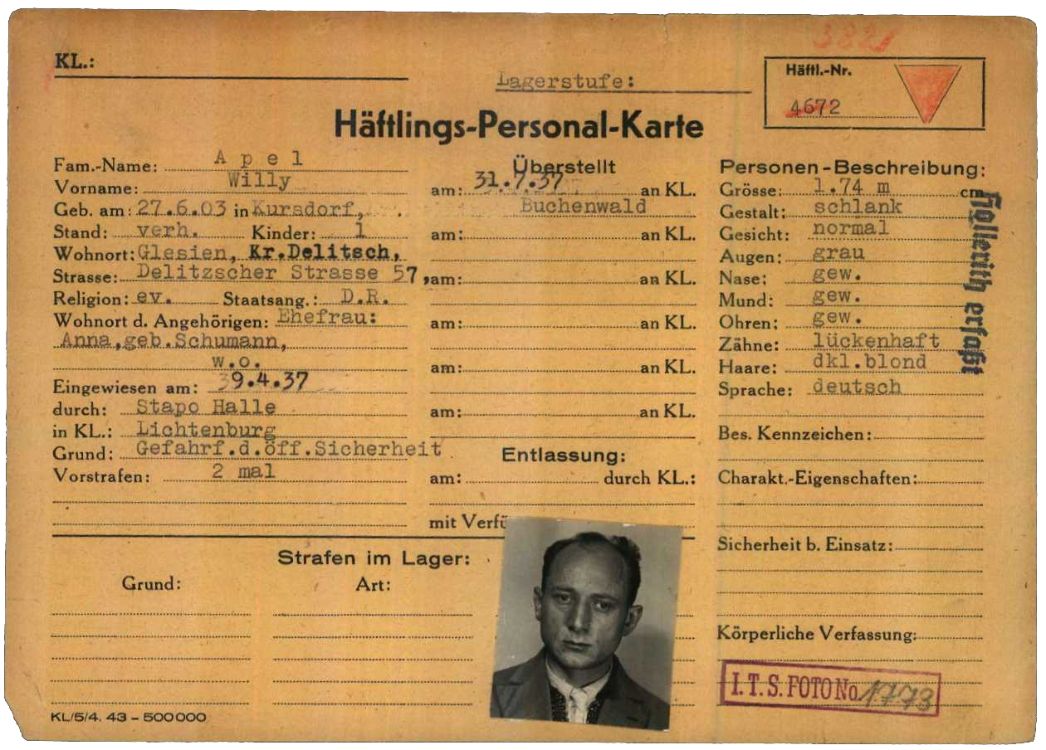

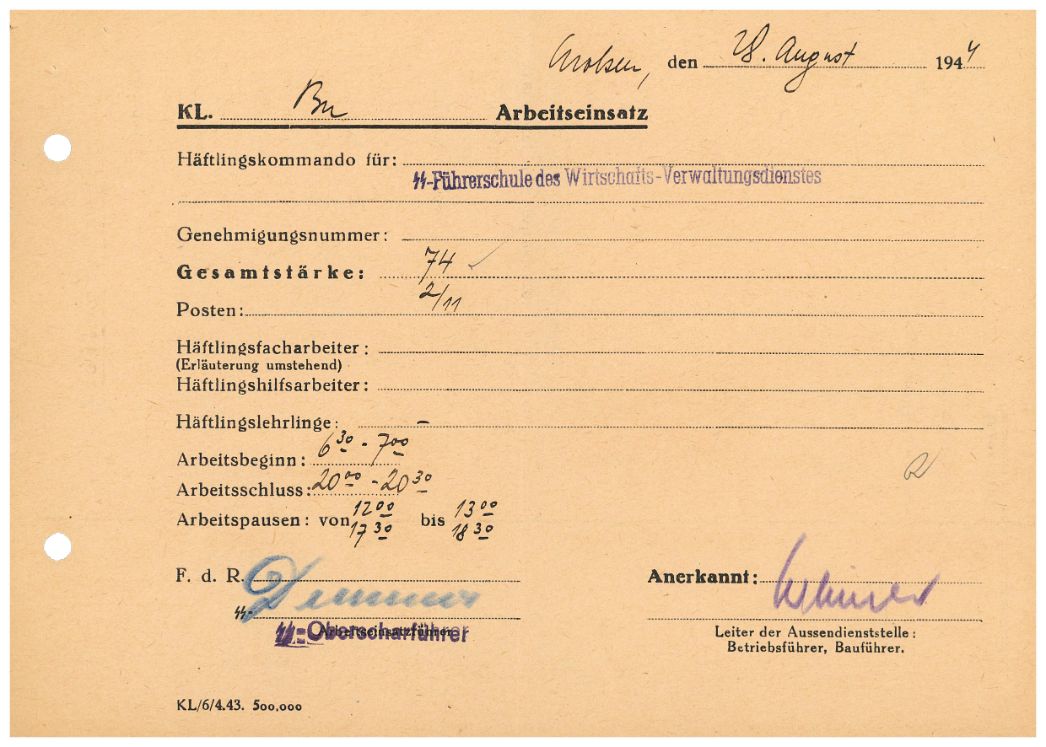

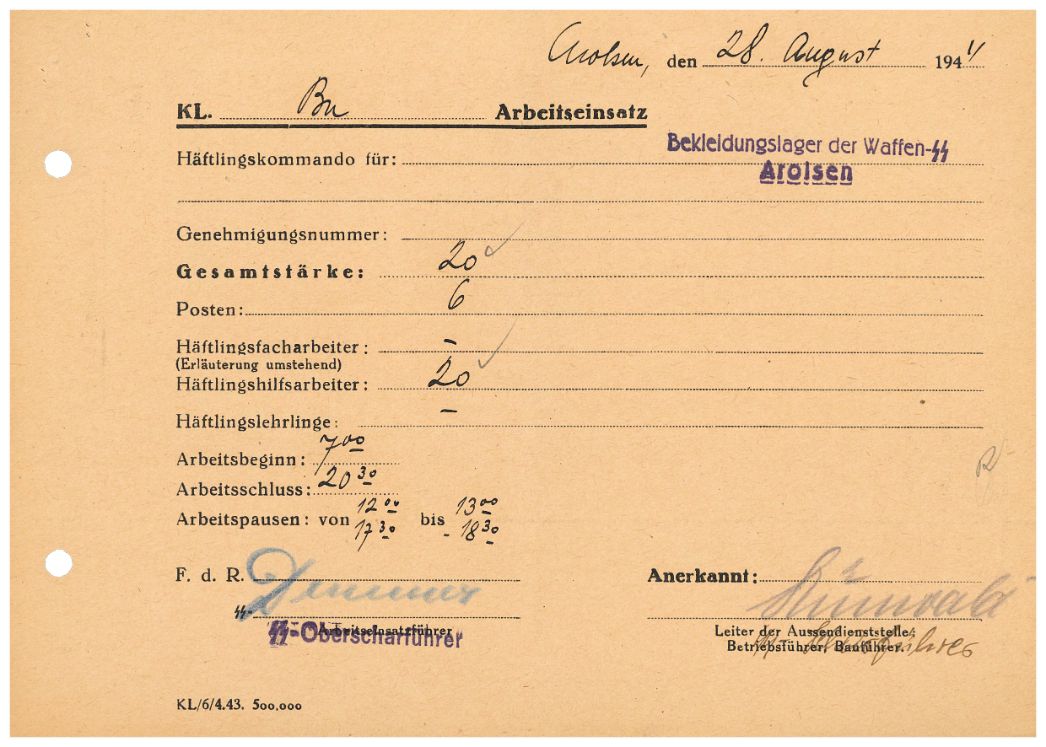

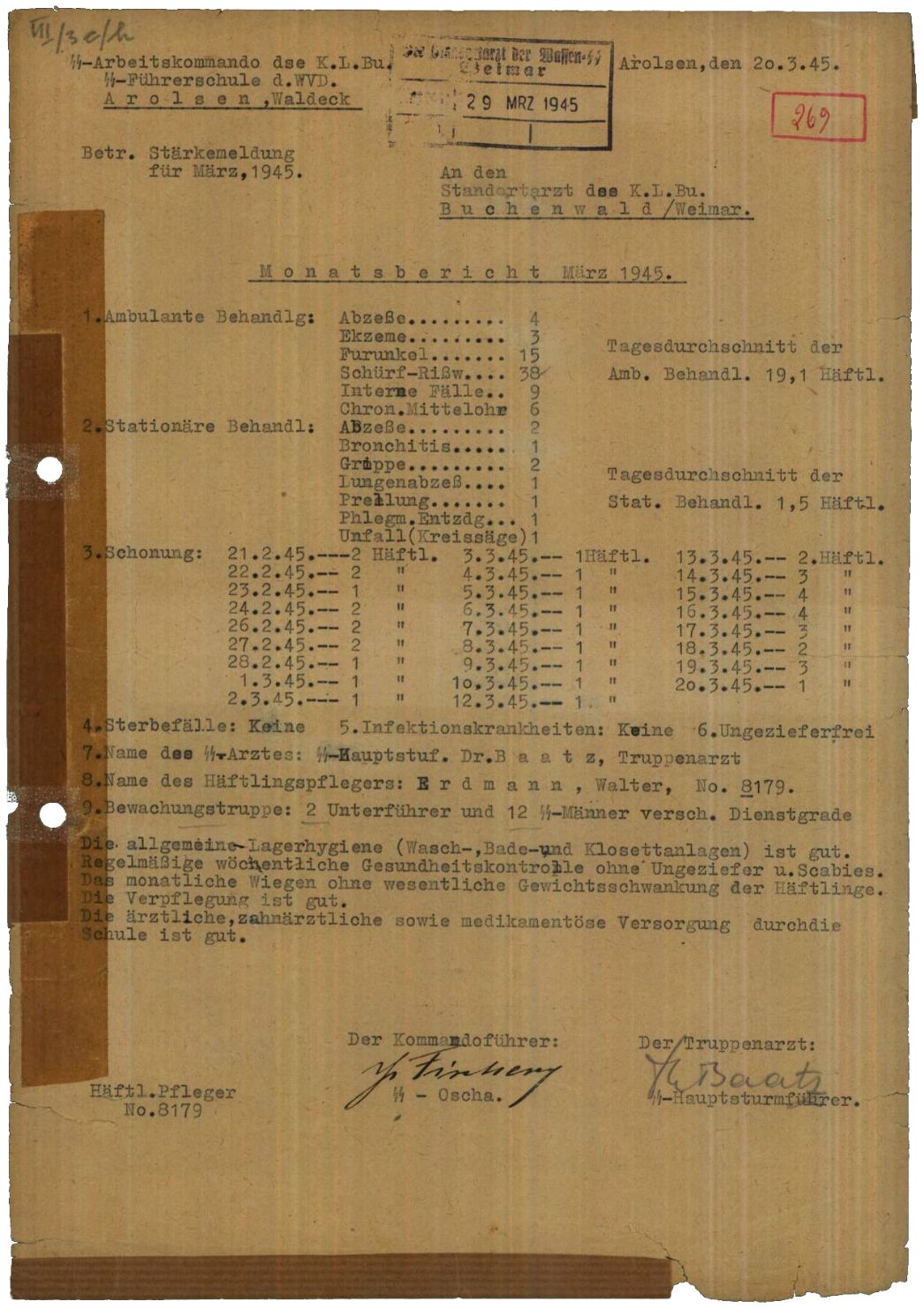

Im nordhessischen (Bad) Arolsen nahe Kassel mussten ab Mitte November 1943 Häftlinge des KZ Buchenwald Zwangsarbeit leisten. Im Süden der ehemaligen Residenzstadt unterhalb der Großen Allee waren seit 1870 militärische Verbände in einem Kasernenkomplex stationiert, seit 1935 auch Einheiten der Waffen-SS. Im Januar 1944 nahm die Führerschule des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes (WVHA) hier ihren Betrieb auf. Für Umbau- und Einrichtungsarbeiten waren zuvor Häftlinge aus Buchenwald nach Arolsen gebracht worden. In der Führerschule wurden bis zu 1.000 Lehrgangsteilnehmer für den SS-Verwaltungsdienst ausgebildet. Im ebenfalls in Arolsen stationierten SS-Bekleidungslager kamen auch Häftlinge zum Einsatz. Ihre Unterbringung erfolgte im östlichen Teil einer umfunktionierten Werkzeug- und Maschinenhalle in mehreren Schlafsälen mit dreistöckigen Betten. In dem beheizbaren Gebäude gab es einen Aufenthaltsbereich, Sanitäranlagen und eine rudimentäre Krankenstation. In der Buchenwalder Lagerverwaltung trug das Außenlager in Arolsen den Decknamen „Arthur“.

Räumung

Als amerikanische Truppen die Stadt Arolsen am 30. März 1945 erreichten, war das Außenlager kurz zuvor aufgelöst worden. 117 Häftlinge hatte die SS Tags zuvor Berichten zufolge zunächst zu Fuß nach Volkmarsen und von dort mit der Bahn über Kassel zurück in das Hauptlager Buchenwald gebracht.

Spuren und Gedenken

Der Kasernenkomplex wurde ab 1946 von den Alliierten als zentrale Such- und Auskunftsstelle genutzt. Das Central Tracing Bureau (CTB) und später der International Tracing Service (ITS) koordinierten dort die Suche nach NS-Opfern. Ab 1952 kam es wieder zu einer militärischen Nutzung des Geländes. Einige Gebäude – darunter die ehemalige Häftlingsunterkunft – sind bis heute erhalten und werden gewerblich genutzt. Im ehemaligen Stabsgebäude befindet sich seit 2012 das Dokumentationszentrum des Vereins „Historicum 20 – Forum Zeitgeschichte“. In der dortigen Ausstellung wird auch die Geschichte des Außenlagers Arolsen thematisiert. Im angrenzenden ehemaligen Gefängnishof errichtete der Verein 2022 mit Schülerinnen und Schülern der Christian-Rauch-Schule Arolsen einen Erinnerungsort für die 185 Häftlinge des Außenlagers Arolsen.

Link zum heutigen Standort des Erinnerungsortes auf GoogleMaps

Kontakt:

Historicum 20 – Forum Zeitgeschichte

Literatur:

Bernd Joachim Zimmer, Deckname Arthur: Das KZ-Außenkommando in der SS-Führerschule Arolsen, 2. Auflage, Kassel 1998.