Das Lager

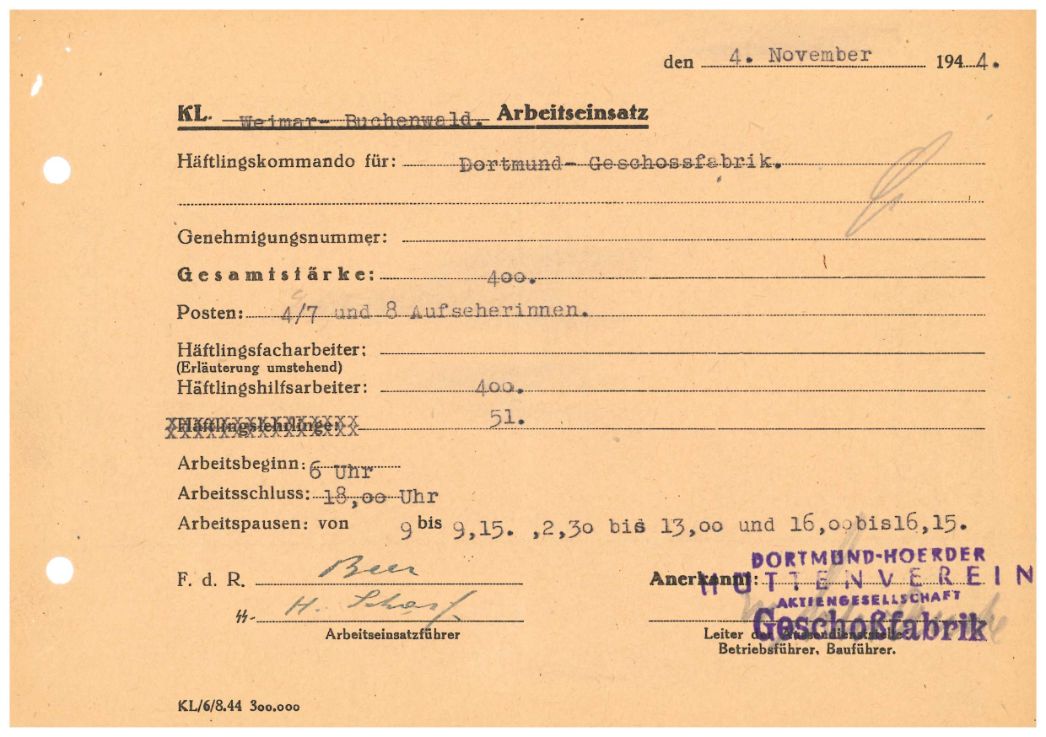

Seit Juli 1944 verhandelte die Unternehmensleitung der „Dortmund-Hörder-Hüttenverein AG“ mit der SS über den Einsatz von KZ-Häftlingen in ihrer Geschossfabrik in der Huckarder Straße, westlich des Dortmunder Stadtzentrums. Von Kriegsbeginn an wurden hier ausländische Zwangsarbeitende eingesetzt. Nun kamen KZ-Häftlinge als zusätzliche Arbeitskräfte hinzu. Die vom Unternehmen geforderten männlichen Häftlinge standen jedoch nicht zur Verfügung, weshalb man sich auf den Einsatz von Frauen einigte. Anfang Oktober trafen die ersten weiblichen Häftlinge ein. Sie wurden in einem mehrgeschossigen Steingebäude mit vergitterten Fenstern in der Huckarder Straße (heute Hausnummer 111), direkt neben dem Werksgelände, untergebracht. Berichten zufolge befanden sich im Erdgeschoss eine Küche und eine Krankenstube. Die Räume für die Frauen waren im ersten Ober- und im Dachgeschoss. Ein unterirdischer Gang, in dem auch die Zählappelle abgehalten wurden, verband das Gebäude mit den Arbeitsplätzen in der Geschossfabrik.

Krankheit und Tod

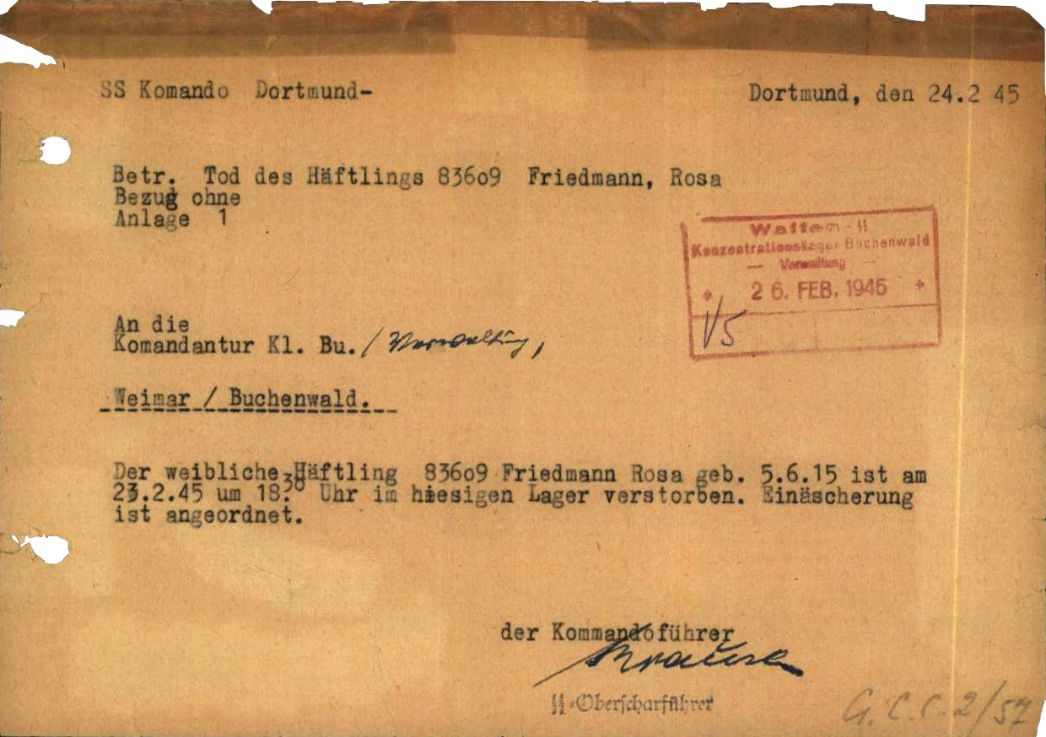

Im Erdgeschoss der Häftlingsunterkunft bestand eine kleine Krankenstation. Für die notdürftige Versorgung der Kranken sorgten zunächst nur zwei Häftlingspflegerinnen. Erst Anfang Dezember 1944 brachte die SS die Ärztin Suzanne Dreyfus, eine französische Jüdin, aus dem Frauenaußenlager Wolfen nach Dortmund. Beaufsichtigt wurde die Krankenversorgung durch den SS-Sanitäter Noltenmeyer, der seinen Sitz jedoch in Essen hatte. Die Zahl der Kranken nahm stetig zu. Ende November 1944 waren 79 Frauen wegen Krankheit von der Arbeit freigestellt. Mindestens zwei Frauen wurden zur Behandlung in das städtische Krankenhaus Dortmund verlegt. Anfang Februar 1945 schickte die SS 82 nicht mehr arbeitsfähige Häftlinge zurück nach Ravensbrück. Bis zur Räumung des Lagers starben elf Frauen vor allem an Lungen- oder Herzerkrankungen. Die Toten ließ die SS im Krematorium in Dortmund einäschern oder erdbestatten. Mindestens fünf Frauen wurden auf dem Dortmunder Hauptfriedhof beigesetzt.

Bewachung

Die Wachmannschaft bestand aus 13 zumeist älteren SS-Männern und acht SS-Aufseherinnen. Als Kommandoführer setzte die SS zunächst SS-Hauptscharführer Rudolf Beer (1880-1945) ein. Anfang 1945 wurde er vermutlich wegen Krankheit durch einen SS-Oberscharführer namens Krause ersetzt. Überlebende berichteten später, dass er die Frauen im Gegensatz zu seinem Vorgänger wiederholt schlug und trat. Die Aufseherinnen waren vor der Einrichtung des Außenlagers durch die Firmenleitung in der Belegschaft der Geschossfabrik angeworben worden. Nach ihrer freiwilligen Meldung erhielten sie im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück eine mehrwöchige Ausbildung zu SS-Aufseherinnen. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Verbrechen im Außenlager führten in den 1960er-Jahren zu keinem Ergebnis. 1973 wurde das Verfahren eingestellt.

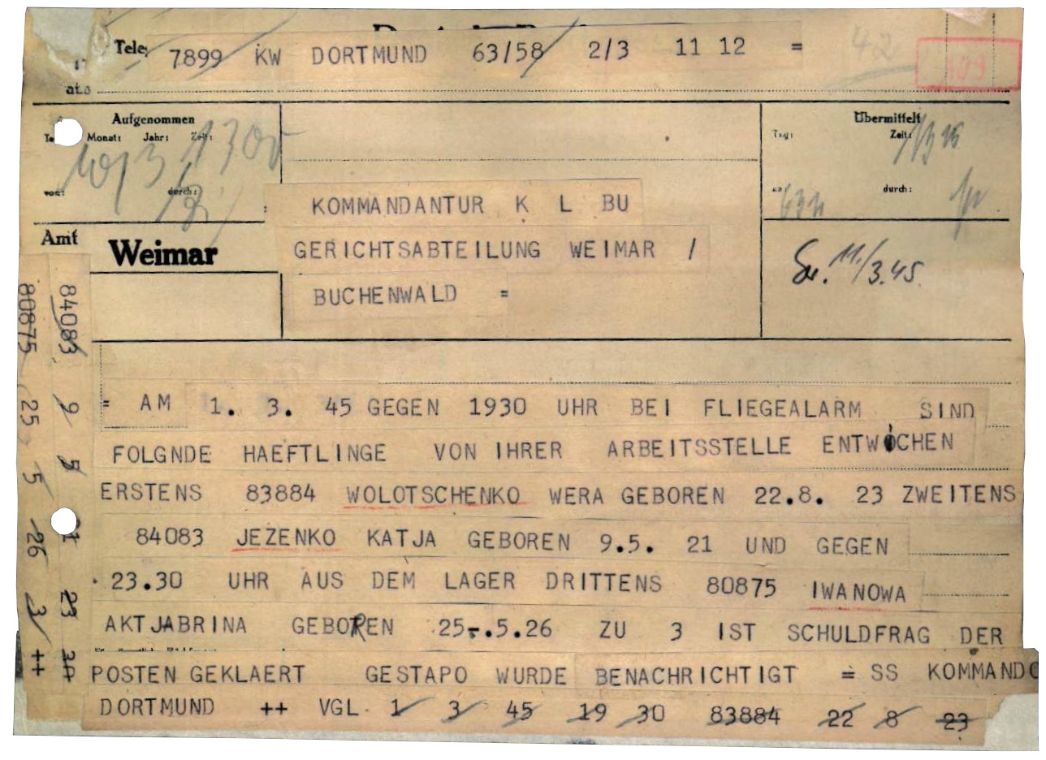

Räumung

Nachdem es vor Ort keine Einsatzmöglichkeiten mehr gab, brachte die SS alle noch in Dortmund befindlichen Frauen am 16. März 1945 per Zug in das Konzentrationslager Bergen-Belsen. 86 Frauen gelang es, bei einem Fliegerangriff zu fliehen. Was aus ihnen wurde, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Nach dem Krieg wurde das Gelände der Geschossfabrik weiterhin durch die Eisen- und Stahlindustrie genutzt. Heute sind auf dem Gelände unter anderem verschiedene Logistikunternehmen angesiedelt. In dem ehemaligen Unterkunftsgebäude in der Huckarder Straße 111 befindet sich seit Ende der 1980er-Jahre eine außerbetriebliche Ausbildungsstätte der Handwerkskammer Dortmund. Die Geschichtswerkstatt Dortmund widmet sich seit den 1990er-Jahren der Aufarbeitung der Geschichte des Außenlagers. Ein Kunstwerk und eine kleine Dokumentation in einem Raum der Ausbildungsstätte erinnerten zunächst an das Außenlager. Im November 2022 wurde schließlich am ehemaligen Lagerstandort ein öffentlich zugängliches Mahnmal in Erinnerung an die dort untergebrachten Frauen eingeweiht. Entworfen von jungen Erwachsenen und Jugendlichen, wurde es im Ausbildungsgebäude der Handwerkskammer angefertigt.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Hans Müller, „Wir haben verziehen, aber nicht vergessen …“. Das KZ-Außenlager Buchenwald in Dortmund, Dortmund 1994.

Irmgard Seidel, Dortmund (Hüttenverein AG), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen und Buchenwald, München 2006, S. 416-418.