Das Lager

Im Gebäude der Elisabeth-Charlotten-Schule in der Kirchfeldstraße 74-80 in Düsseldorf-Friedrichstadt bestand bereits seit Ende Mai 1943 ein KZ-Außenlager unter dem Tarnnamen „Kalkum“. In dem durch Bomben weitgehend zerstörten Schulgebäude brachte die SS ab März 1944 ein weiteres Arbeitskommando aus Häftlingen des KZ Buchenwald unter. Organisatorisch und administrativ war es vom Lager „Kalkum“ getrennt, weshalb sie als zwei Außenlager anzusehen sind. Die Häftlinge des neuen Kommandos mussten für das SS-eigene Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke (DESt) arbeiten. Die Buchenwalder SS führte das Lager deshalb unter der Bezeichnung „DESt Düsseldorf“ oder „Schuttverwertung Düsseldorf“. In den ersten beiden Monaten galt das neue Lager noch als Unterlager der SS-Baubrigade III in Köln-Deutz, ab Mitte Mai 1944 dann als eigenständiges Außenlager des KZ Buchenwald. Über die Unterbringung vor Ort und die räumliche Trennung der beiden Außenlager in der Kirchfeldstraße ist bisher nichts bekannt. Das Essen für die Häftlinge wurde in einem Zwangsarbeiterlager in der Himmelgeister Straße im Düsseldorfer Süden gekocht und täglich in Kübeln mit einem Lastwagen angeliefert.

Die Häftlinge

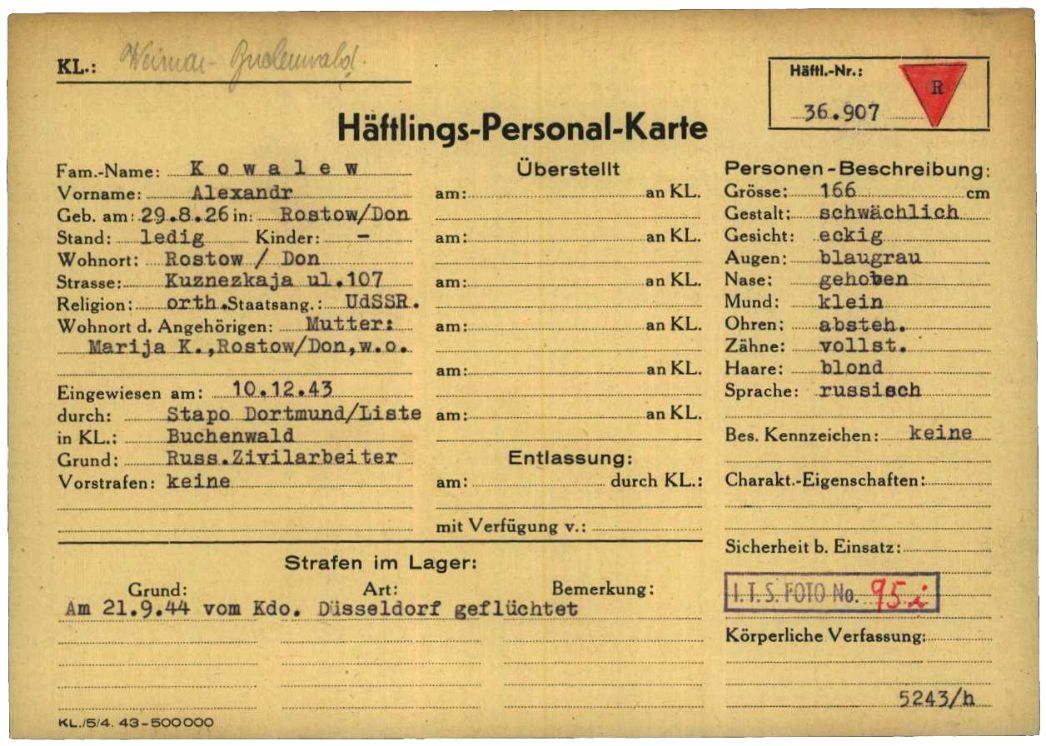

Am 17. März 1944 richtete die SS das neue Arbeitskommando „Düsseldorf DESt“ durch eine Überstellung von Häftlingen aus dem Hauptlager der SS-Baubrigade III in Köln-Deutz ein. Anfang April waren 150 Häftlinge in der Kirchfeldstraße untergebracht, die für die DESt arbeiten mussten. Zwar kam es vereinzelt zu Rücküberstellungen ins Hauptlager und Fluchten. Da die SS aber stets neue Häftlinge aus Buchenwald als Ersatz brachte, war das Lager auch danach durchschnittlich mit 150 Männern belegt. Die größten Gruppen unter den Häftlingen bildeten Männer aus der Sowjetunion und Polen. Die übrigen Häftlinge stammten unter anderem aus Jugoslawien, Frankreich, Deutschland, der Tschechoslowakei, Belgien und Luxemburg. Fast alle galten als politische Häftlinge. Bevor die SS sie nach Düsseldorf brachte, hatten die meisten bereits verschiedene Lager der SS-Baubrigade III und der SS-Baubrigade V durchlaufen.

Zwangsarbeit

Das Lager in der Kirchfeldstraße lag in einem stark bombengeschädigten Gebiet, das zu großen Teilen nur noch aus Bauruinen bestand. Aufgabe der Häftlinge war die Baustoffrückgewinnung. Sie rissen Häuserruinen ein und bereiteten die hierbei geborgenen Ziegelsteine und den Bauschutt zu neuen Baustoffen auf. Auf einem Gelände am Fürstenwall nahe des Lagerstandortes mussten die Häftlinge die alten Ziegelsteine putzen und Betonsteine aus Schutt herstellen. Die so gewonnenen Baustoffe wurden vom SS-eigenen Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke (DESt) verkauft. Ein ähnliches Lager zur Schuttverwertung unterhielt die SS in der Innenstadt von Essen.

Krankheit und Tod

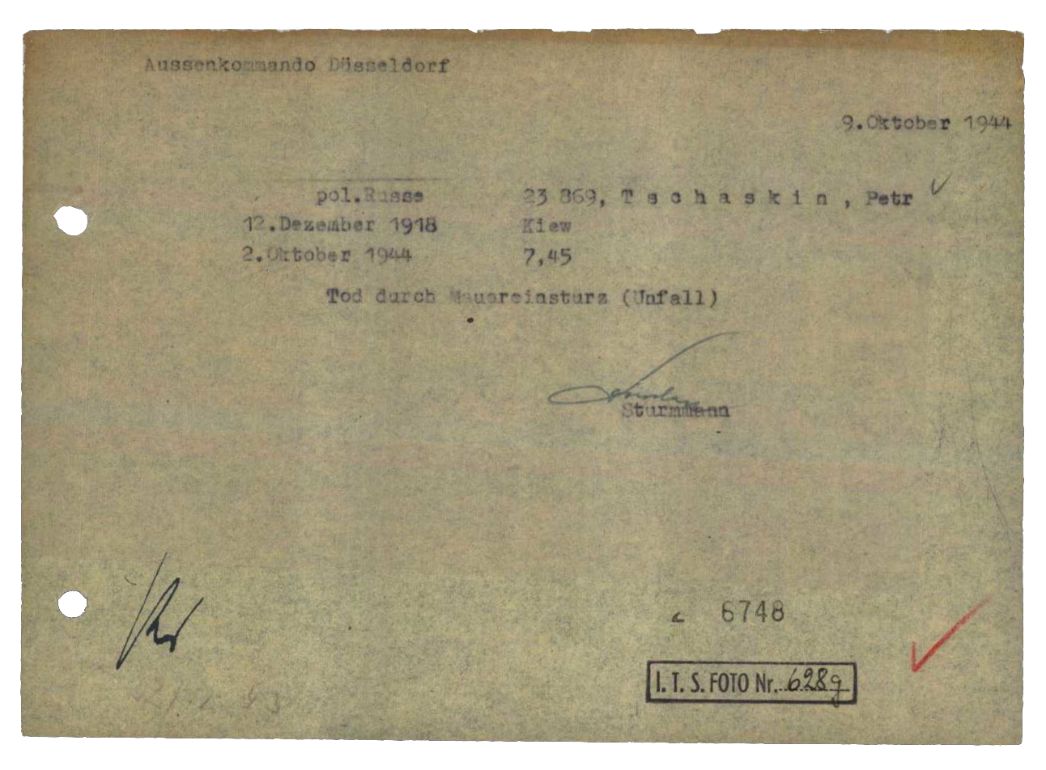

Ob es im Lager in der Kirchfeldstraße eine Krankenstation gab, ist nicht bekannt. Auch liegen keine Informationen über die ärztliche Betreuung vor Ort durch Häftlingsärzte oder Häftlingspfleger vor. Belegt sind sechs Todesfälle: Vier sowjetische Häftlinge starben Anfang Oktober 1944 beim Abreißen einer Häuserruine durch das Einstürzen einer Wand. Bei zwei weiteren Häftlingen ist die Todesursache nicht überliefert.

Bewachung

In den Akten der Buchenwalder Lagerverwaltung wird ein SS-Unterscharführer namens Sablonsky oder Sablonski als Kommandoführer des Außenlagers bei der DESt in Düsseldorf geführt. Über ihn liegen bisher keine weiteren Informationen vor. Er war der einzige SS-Mann, den die Buchenwalder SS für das Lager abstellte. Die Bewachung vor Ort und an den Arbeitsorten lag vermutlich in den Händen von örtlichen Schutzpolizisten, wie auch beim Lager der DESt in Essen.

Räumung

Anfang März 1945 umfasste das Kommando „DESt Düsseldorf“ in der Kirchfeldstraße noch 150 Häftlinge. Wann die SS befahl, das Lager zu räumen, ist nicht eindeutig belegt, vermutlich um den 10. März 1945. Am 13. März 1945 registrierte die SS 150 aus dem Lager „DESt Düsseldorf“ ins Hauptlager Buchenwald zurückgebrachte Häftlinge.

Spuren und Gedenken

Das Schulgebäude, in dem die Häftlinge untergebracht waren, steht nicht mehr. Das Areal ist überbaut und beherbergt heute wieder eine Schule. Die Bezirksvertretungen 1, 2, 3 und 5 der Stadt Düsseldorf beauftragten 2014 die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, die Geschichte der Düsseldorfer KZ-Außenlager aufzuarbeiten. In einem nächsten Schritt erarbeiteten Schülerinnen und Schüler bis 2017 in einem stadtweiten Schulprojekt zusammen mit der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf Erinnerungszeichen, die an den ehemaligen Lagerstandorten im Düsseldorfer Stadtgebiet errichtet wurden. In der Kirchfeldstraße erinnert heute ein Erinnerungszeichen an die beiden Außenlager „Düsseldorf DESt“ und „Kalkum“.

Link zum heutigen Standort und zum Standort des Erinnerungszeichens auf GoogleMaps

Kontakt:

Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Literatur:

Peter Henkel, Die Düsseldorfer KZ-Außenlager. Der Einsatz von KZ-Häftlingen in Düsseldorf zwischen 1942 und 1945, Düsseldorf 2016.

Karola Fings, Düsseldorf (Deutsche Erd- und Steinwerke), in: Geoffrey P. Megargee (Hg.), Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945. Volume I, Part I, Bloomington 2009, S. 330-332.