Das Lager

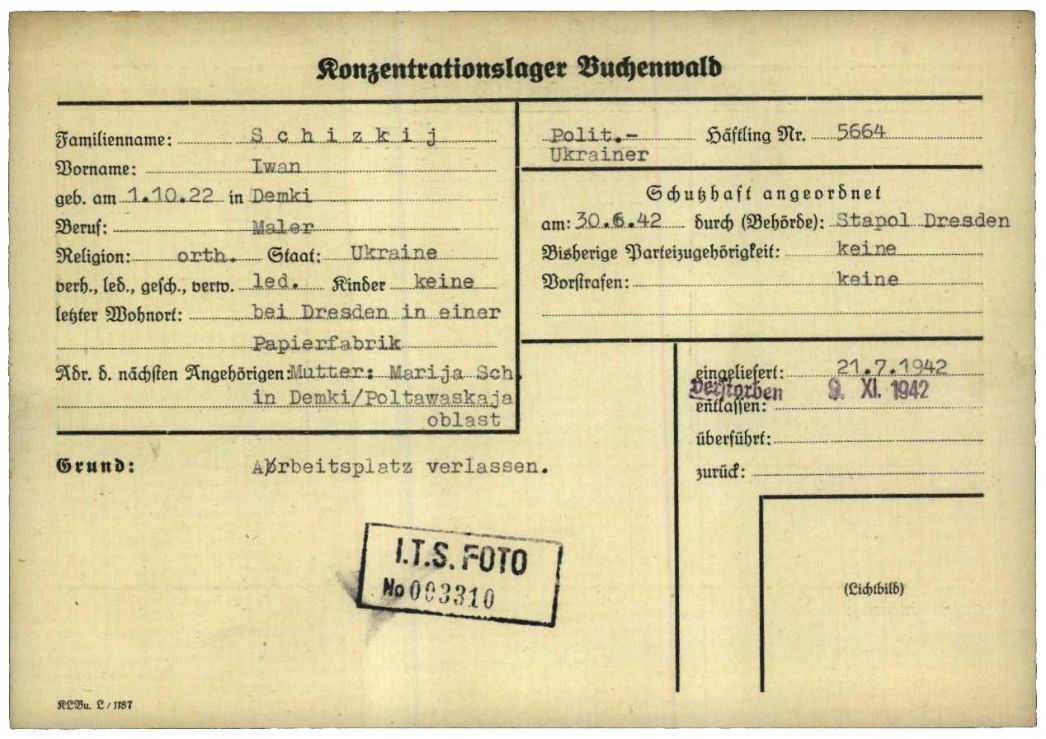

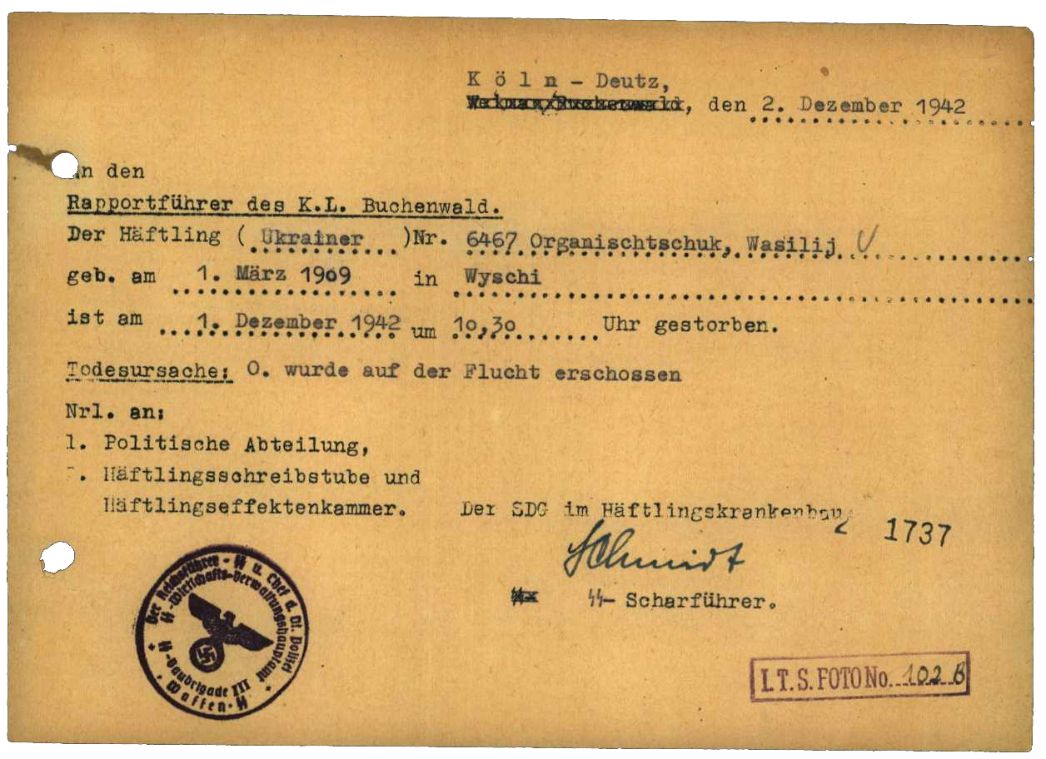

Im Spätsommer 1942 wies SS-Chef Heinrich Himmler an, KZ-Häftlinge für Aufräumarbeiten in den von Luftangriffen schwer zerstörten Städten Westdeutschlands einzusetzen. Für den Einsatz in Köln stellte die SS in Buchenwald die sogenannte SS-Baubrigade III auf, die am 18. September 1942 Buchenwald in Richtung Köln verließ. Die Errichtung des Außenlagers erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Kölner Stadtverwaltung. Untergebracht wurden die Häftlinge in der Kongresshalle auf dem Gelände der Kölner Messe im rechtsrheinischen Köln-Deutz. Der Vorplatz der Halle diente als Appellplatz. Den angrenzenden Messeturm nutzten die Lagerleitung und die SS-Wachen als Unterkunft. In unmittelbarer Nachbarschaft des Außenlagers befanden sich Lager für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus West- und Osteuropa und für Gefangene der Kölner Gestapo. Das Lager der SS-Baubrigade III war das erste von insgesamt vier Außenlagern des KZ Buchenwald in Köln. Zudem wurde es zum Ausgangspunkt für weitere Außenlagergründungen für die SS-Baubrigade III im Rhein- und Ruhrgebiet (u.a. in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg und Essen).

Zwangsarbeit

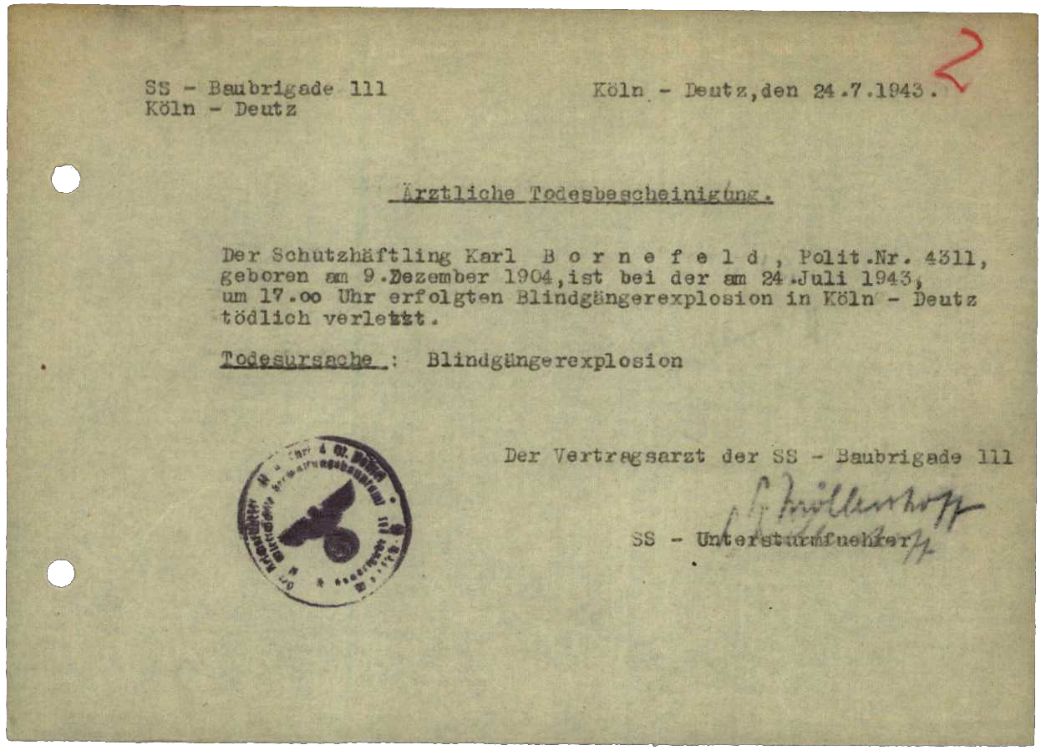

Der Einsatz der Häftlinge erfolgte im Auftrag des Kölner Bürgermeisters Robert Brandes, der die Aufräumarbeiten nach Luftangriffen befehligte. In kleinen Gruppen mussten die Häftlinge in der Stadt unter anderem Trümmer räumen, Gas- und Wasserleitungen reparieren, Bunker und Notunterkünfte für Ausgebombte bauen oder Leichen bergen und beerdigen – vielfach eine körperliche Schwerstarbeit. Eine lebensgefährliche Arbeit, vor allem für diejenigen, die für die sogenannten Bombensprengkommandos der Luftwaffe nicht explodierte Bomben freilegen mussten. Im Stadtgebiet arbeiteten die Häftlinge inmitten und vor den Augen der städtischen Bevölkerung. Kleinere Gruppen waren zudem auf dem Messegelände beschäftigt: bei der Einrichtung des Lagers, im Lagerbetrieb oder bei der Sortierung von geraubtem (jüdischem) Eigentum. Auch Privatbetriebe setzten Häftlinge für ihre Zwecke ein. Die große Mehrheit der Männer galt als ungelernte Hilfsarbeiter. Für sie zahlte die Stadt Köln pro Häftling und Arbeitstag vier Reichsmark an die SS.

Räumung

Im Frühjahr 1944 wurde ein großer Teil der Häftlinge der SS-Baubrigade III in die neu aufgestellte SS-Baubrigade V übernommen, die Köln kurz darauf in Richtung Frankreich verließ. Am 10. Mai 1944 verlegte die SS-Führung die Baubrigade III mit den noch verbliebenen 235 Häftlingen aus dem Kölner Messelager für die Durchführung von Bauarbeiten nach Wieda in den Harz.

Spuren und Gedenken

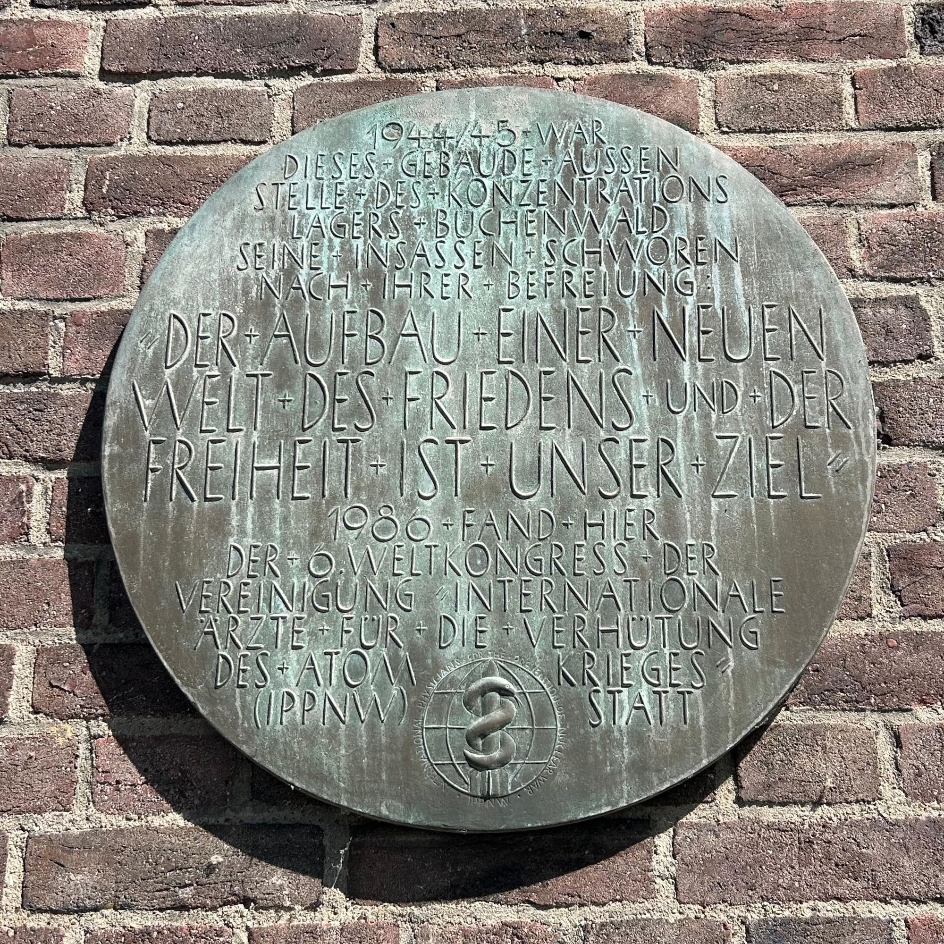

Durch Luftangriffe war das Messegelände bei Kriegsende stark zerstört. Nach dem Wiederaufbau fand bereits 1947 die erste Nachkriegsmesse statt. Das Messegelände am Rhein, die sogenannten Rheinhallen, nutzte bis 2005 die Messegesellschaft. Nach einer aufwändigen Sanierung blieben lediglich der alte Messeturm und die denkmalgeschützte Fassade der alten Rheinhallen erhalten. Auf dem Gelände befindet sich heute unter anderem das Sendezentrum der RTL-Mediengruppe. Am alten Messeturm am Kennedy-Ufer informiert seit den 1980er-Jahren eine Gedenktafel über die beiden Buchenwalder Außenlager auf dem Messegelände. 1993 wurde ebenfalls am Kennedy-Ufer ein Mahnmal eingeweiht. Es erinnert an die verschiedenen Lager auf dem Gelände der Kölner Messe sowie die Deportation der Kölner Juden und Sinti und Roma.

Link zum heutigen Standort und zum Standort der Gedenktafel am Messeturm auf GoogleMaps

Link zum Standort des Mahnmals am Kennedy-Ufer auf GoogleMaps

Literatur:

Karola Fings, Messelager Köln. Ein KZ-Außenlager im Zentrum der Stadt, Köln 1996.

Karola Fings, Krieg, Gesellschaft und KZ. Himmlers SS-Baubrigaden, Paderborn 2005.