Das Lager

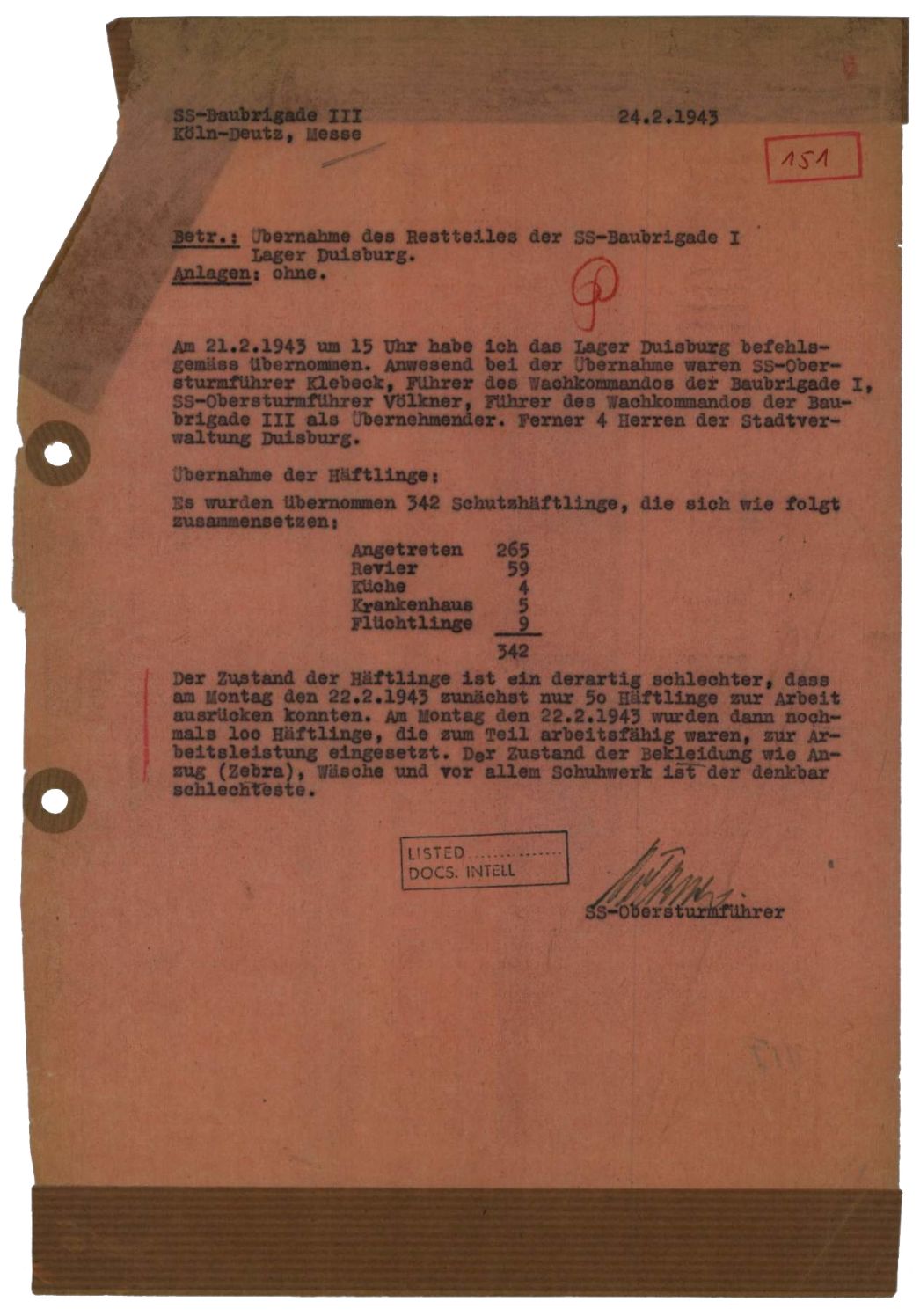

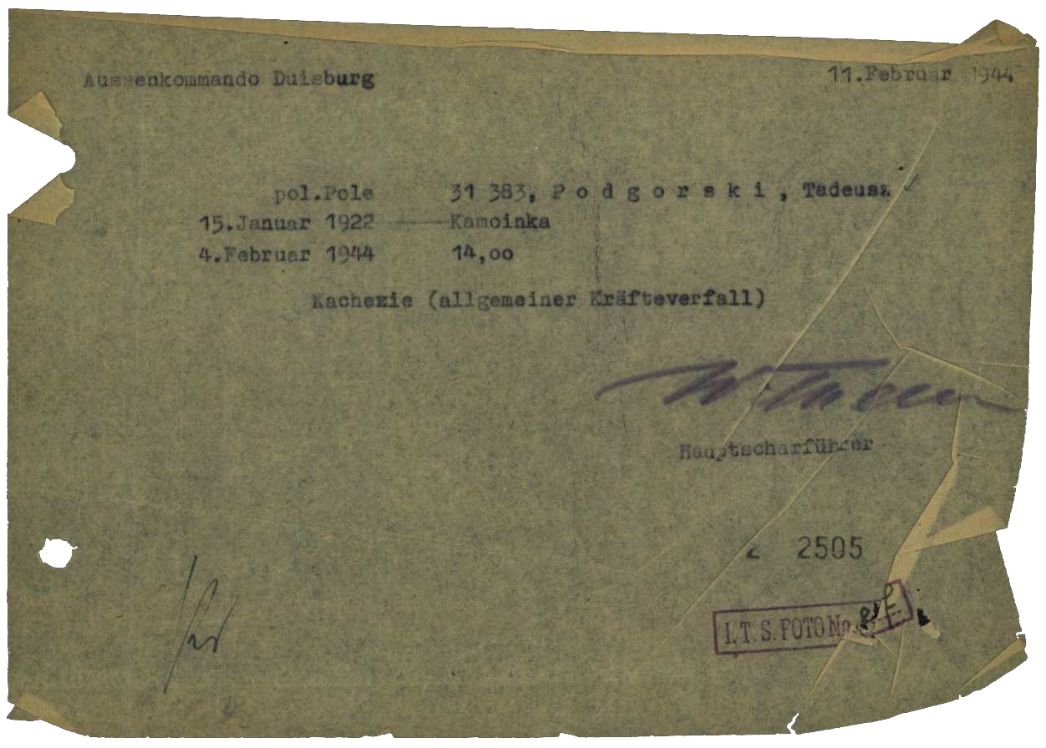

Seit Oktober 1942 existierte in Duisburg-Meiderich ein Lager der SS-Baubrigade I, die dem KZ Sachsenhausen unterstellt war. Für die Stadt Duisburg mussten die Häftlinge Trümmer räumen und Bombenschäden beseitigen. Ein Teil der Baubrigade wurde im Februar 1943 aus Duisburg auf die Kanalinsel Alderney verlegt. Die verbliebenen Häftlinge ordnete die SS der in Köln stationierten SS-Baubrigade III zu, die zum KZ Buchenwald gehörte. Das Lager in Duisburg wurde somit am 21. Februar 1943 zu einem Buchenwalder Außenlager. Zunächst nutzte die SS wie zuvor ein ehemaliges Barackenlager des Reichsarbeitsdienstes in Duisburg-Meiderich, nördlich der Kornstraße und unmittelbar neben der Siedlung Ratingsee gelegen. Bei einem Luftangriff Ende April 1943 vollständig zerstört, brachte die SS daraufhin die Häftlinge in den Ruinen der leerstehenden Diakonenanstalt in der Duisburger Innenstadt unter, im Bereich der Obermauer- und Gutenbergstraße. Als Unterkünfte dienten ein ehemaliges Krankenhaus und weitere Gebäude, die nach Luftangriffen weitgehend zerstört waren und katastrophale Verhältnisse boten. Von ihrem improvisierten Lager mussten die Häftlinge täglich zu den verschiedenen Arbeitsorten im Duisburger Stadtgebiet marschieren.

©Stadtarchiv Duisburg

©Stadtarchiv Duisburg

Zwangsarbeit

Im Auftrag der Duisburger Stadtverwaltung räumten die Häftlinge innerhalb des Stadtgebietes Trümmer, sie beseitigten Schäden von Luftangriffen, bauten Gebäude wieder auf oder setzten zerstörte Infrastruktur instand. Ein Teil der Häftlinge musste nicht explodierte Bomben freilegen, um diese zu entschärfen. Vor allem der Einsatz in diesen sogenannten Sprengkommandos war lebensgefährlich. Die Arbeitsorte lagen im gesamten Stadtgebiet. Arbeitende KZ-Häftlinge gehörten in dieser Zeit zum Duisburger Stadtbild – für alle sichtbar. Kleinere Arbeitskommandos schickte die SS aus Duisburg zeitweise zu Arbeiten in andere Städte, etwa nach Witten oder Essen. Auch private Unternehmen setzten Häftlinge für ihre Zwecke ein. Eine kleine Gruppe war für den Betrieb und die Instandsetzung des Lagers zuständig. Gearbeitet wurde an sechs Tagen die Woche, gelegentlich auf Wunsch der Stadt auch sonntags. Pro Häftling und Arbeitstag musste die Duisburger Stadtverwaltung für gewöhnlich vier Reichsmark an die SS zahlen. So ergab sich beispielsweise für Dezember 1943 ein Betrag von rund 75.000 Reichsmark, den die Stadt Duisburg an die SS überwies.

Bewachung

Nach der Übernahme des Lagers durch die SS-Baubrigade III unterstand es offiziell dem Kommandoführer der Baubrigade, SS-Obersturmführer Karl Völkner. Dieser hatte seinen Sitz am Hauptstandort der Brigade in Köln-Deutz. Als Lagerführer vor Ort schickte er SS-Oberscharführer Franz Janitschke (geb. 1897) aus Köln nach Duisburg. Seit Kriegsbeginn war der gelernte Tischler im KZ Buchenwald und seit September 1942 im Außenlager in Köln-Deutz tätig. Nach seiner Zeit in Duisburg wurde er im Sommer 1944 Kommandoführer im Buchenwalder Außenlager im thüringischen Mühlhausen. Überlebende schilderten ihn als äußerst selbstherrlich. Er befehligte eine Wachmannschaft bestehend aus 10 SS-Männern. Auf den Wegen zur und während der Arbeit bewachten Polizisten aus Duisburg die Häftlinge.

Ein Ermittlungsverfahren der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg gegen Angehörige der SS-Baubrigade III, das sich auch gegen Franz Janitschke richtete, wurde 1973 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Ende März 1944 verringerte die SS die Zahl der Häftlinge in Duisburg mit der Überstellung von 400 Männern in die neu aufgestellte SS-Baubrigade V. Weitere Verlagerungen in andere Lager folgten. Am 9. Mai 1944 löste die SS das Lager in Duisburg schließlich ganz auf, da die gesamte SS-Baubrigade III aus dem Westen Deutschlands zu Bauprojekten in den Harz verlagert wurde. Tags zuvor hatten die Häftlinge zum letzten Mal in Duisburg gearbeitet. Die verbliebenen 133 Männer brachte die SS zurück zum Hauptstandort der Baubrigade in Köln-Deutz und von dort mit den übrigen Häftlingen zu den neuen Einsatzorten im Harz.

Spuren und Gedenken

Beide ehemaligen Lagerstandorte der Baubrigade in Duisburg sind heute überbaut. Bauliche Relikte der beiden Lager sind keine mehr zu finden. In Duisburg Meiderich erinnern zwei Gedenkzeichen an den ersten Lagerstandort. In der Westender Straße in Meiderich wurde 1984 ein Mahnmal von Studierenden der Gesamthochschule Duisburg und des Künstlers Kurt Sandweg errichtet. Es geht zurück auf die Initiative von Schülern und Schülerinnen des damaligen Theodor-Heus-Aufbaugymnasiums und ihrer Lehrerin Annelie Klother, die sich erstmals mit der Geschichte des Außenlagers beschäftigten. An der Mauer der Kirche St. Michael auf der Von-der-Mark-Straße in Meiderich informiert seit 1998 zusätzlich eine Gedenktafel über die Existenz des Lagers in Meiderich-Ratingsee. Am zweiten Lagerstandort in der Duisburger Innenstadt erinnert nichts an die Existenz des Außenlagers.

Link zum heutigen Standort des Lagerbereiches in der Innenstadt

Link zum Standort des Mahnmals

Link zum Standort der Gedenktafel

Literatur:

Karola Fings, Krieg, Gesellschaft und KZ. Himmlers SS-Baubrigaden, Paderborn 2005.