Das Lager

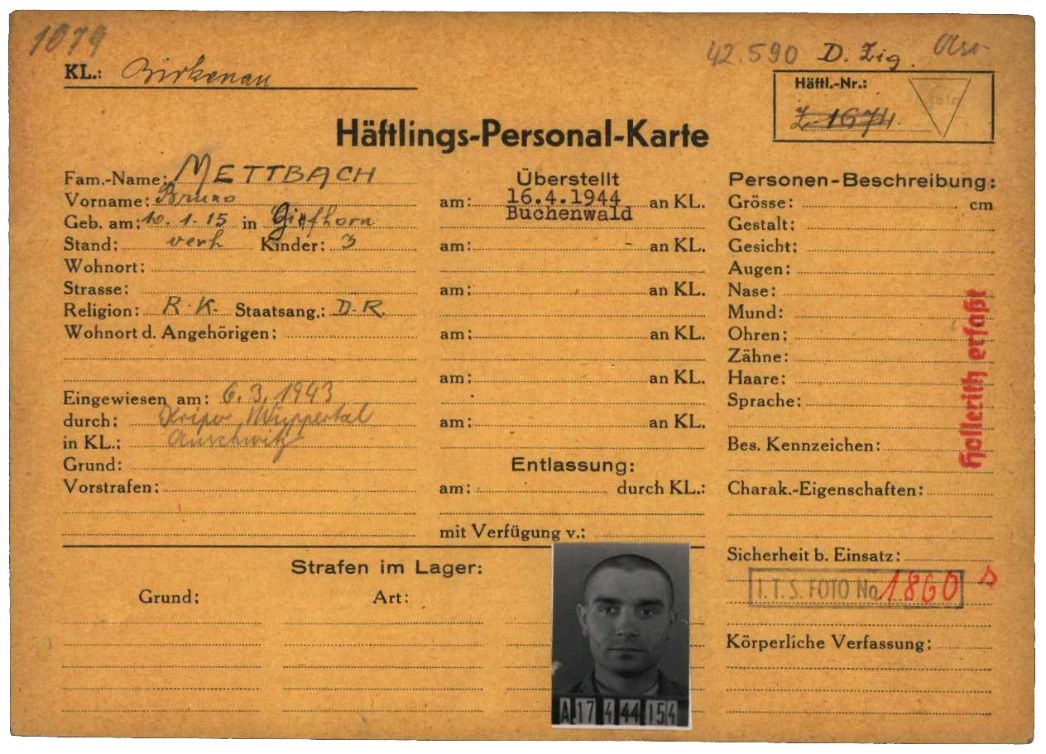

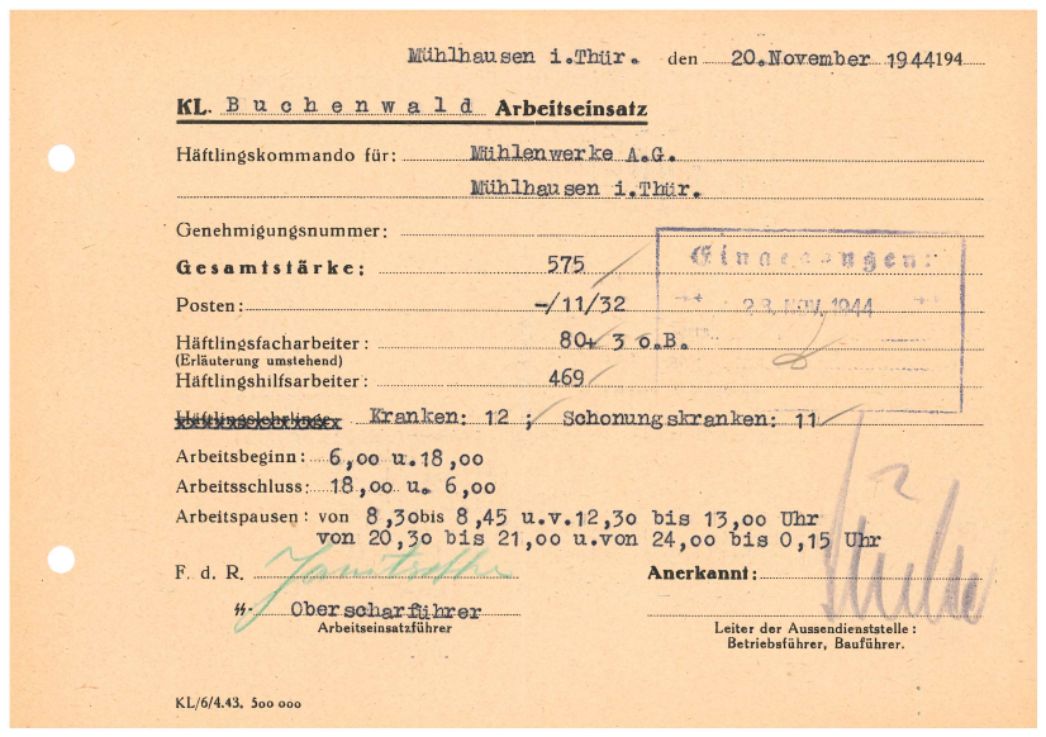

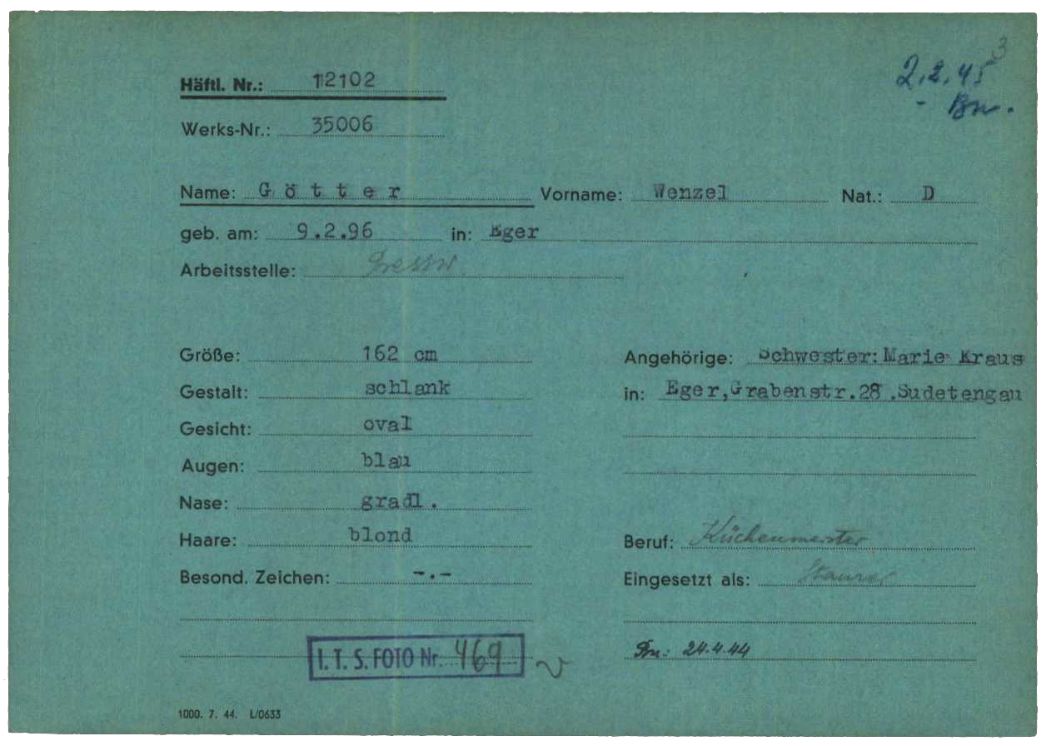

Die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG plante ab Ende 1943, Teile ihrer Produktion aus dem Junkerswerk in Schönebeck in das rund 150 Kilometer entfernte thüringische Mühlhausen zu verlagern. Als neue Produktionsstätte wählte die Konzernführung die Werkhallen der seit 1939 stillgelegten Textilfirma „Thuringia – Kammgarnspinnerei“ aus. Das Werksgelände lag neben der heutigen Kreuzung Wendewehr- und Friedrich-Naumann-Straße. Die bestehenden Werkhallen fungierten als Arbeitsstätte und Häftlingsunterkunft. Ein Barackenlager gab es nicht. Die Unterbringung der ab April 1944 eintreffenden Häftlinge erfolgte in Räumen im Fabrikgebäude, die durch Zwischenwände voneinander getrennt waren. Das gesamte Werk umgab ein Zaun mit Wachtürmen. Der Hof vor den Hallen diente als Appellplatz. Das neue Außenlager erhielt den Tarnnamen „Martha“, zum Teil lief es auch unter der Bezeichnung „Mühlenwerke AG Mühlhausen“. Im September 1944 entstand am Rande des Mühlhäuser Stadtwaldes ein zweites KZ-Außenlager mit weiblichen Häftlingen.

Krankheit und Tod

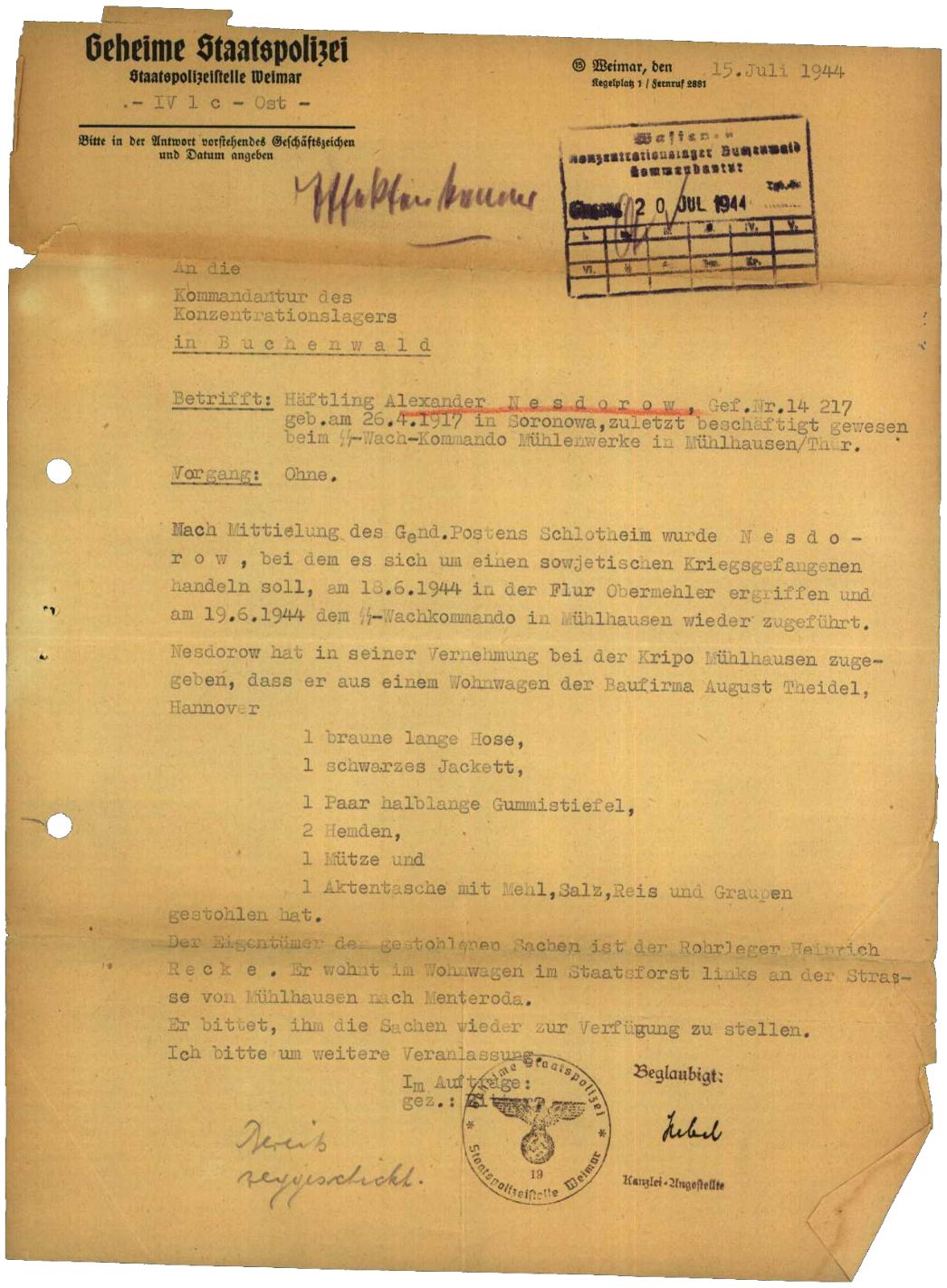

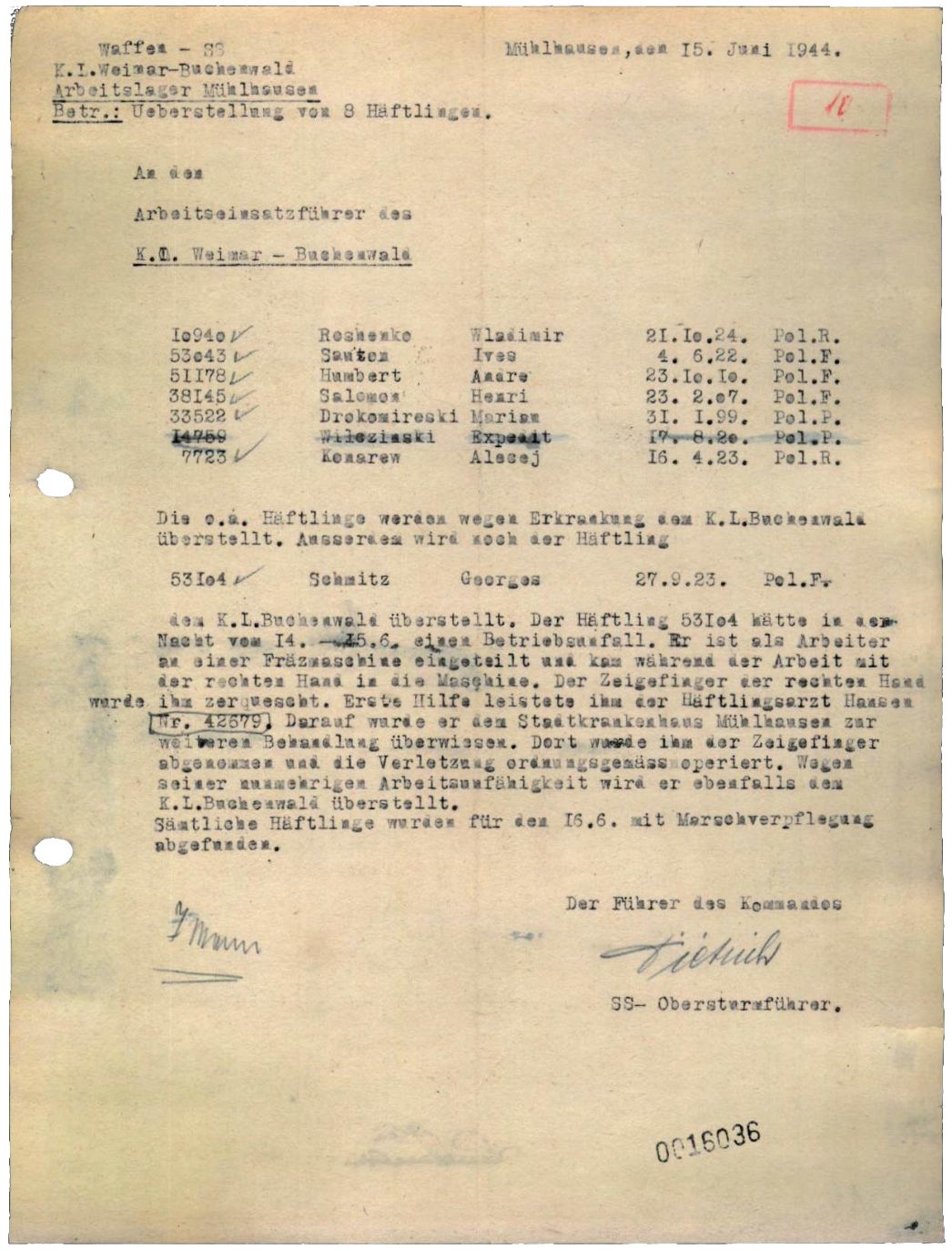

In einer Ecke der Werkhalle, im Bereich der Häftlingsunterkünfte, wurde schrittweise eine Krankenstation eingerichtet. Mitte Juli 1944 bestand sie aus einem Behandlungsraum, einem Dutzend Betten für die Kranken, zwei Zimmern für das Personal, einem Waschzimmer, Toiletten und einem Lagerraum. Die SS setzte den Franzosen Erling Hansen als Häftlingsarzt ein, dem einige Pfleger zur Seite standen – unter Aufsicht des SS-Sanitäters Friedrich Arzt. Er verhielt sich Berichten zufolge menschlich gegenüber den Häftlingen. Neben der Versorgung der Kranken im Lager konnten einzelne Häftlinge auch durch deutsche Ärzte außerhalb des Lagers behandelt werden. Dem Franzosen Georges Henri Schmitz etwa wurde Mitte Juni 1944 im städtischen Krankenhaus ein Finger amputiert. Er hatte sich an einer der Maschinen verletzt. Mindestens 20 Kranke brachte die SS zur Behandlung nach Buchenwald. Vier von ihnen starben unmittelbar nach der Ankunft im Hauptlager. Für das Außenlager in Mühlhausen selbst sind für die Zeit seines Bestehens keine Todesfälle dokumentiert.

Räumung

Am 31. März 1945 erhielt Kommandoführer Janitschke in Buchenwald den Befehl, das Lager zu räumen. Zwei Tage später, am 2. April, trieb die SS die Häftlinge zu Fuß Richtung Buchenwald. Die Kranken wurden auf zwei beschlagnahmten Wagen transportiert, die von Häftlingen gezogen werden mussten. 569 Männer kamen am 4. April in Buchenwald an. Viele von ihnen schickte die SS in den Tagen darauf im Zuge der Teilräumung des Hauptlagers erneut auf Todesmärsche oder Räumungstransporte.

Spuren und Gedenken

Heute gibt es am Standort des ehemaligen Männeraußenlagers Mühlhausen keine baulichen Spuren mehr. Zwischen 1946 und 1996 wurden die Werkhallen für wirtschaftliche Zwecke genutzt. Eine im September 1986 an der Vorderfront des Werks angebrachte Gedenktafel verschwand, nachdem sie im Vorfeld des Gebäudeabrisses 2004 entfernt wurde. Der Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegeverein bereitet derzeit eine Informationsstele vor.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Kontakt vor Ort:

Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegeverein e.V.

Literatur:

Marc Bartuschka, Zwischen Auschwitz, Bergen-Belsen und Todesmarsch – Die KZ-Außenlager in Mühlhausen, Mühlhausen 2023.