Das Lager

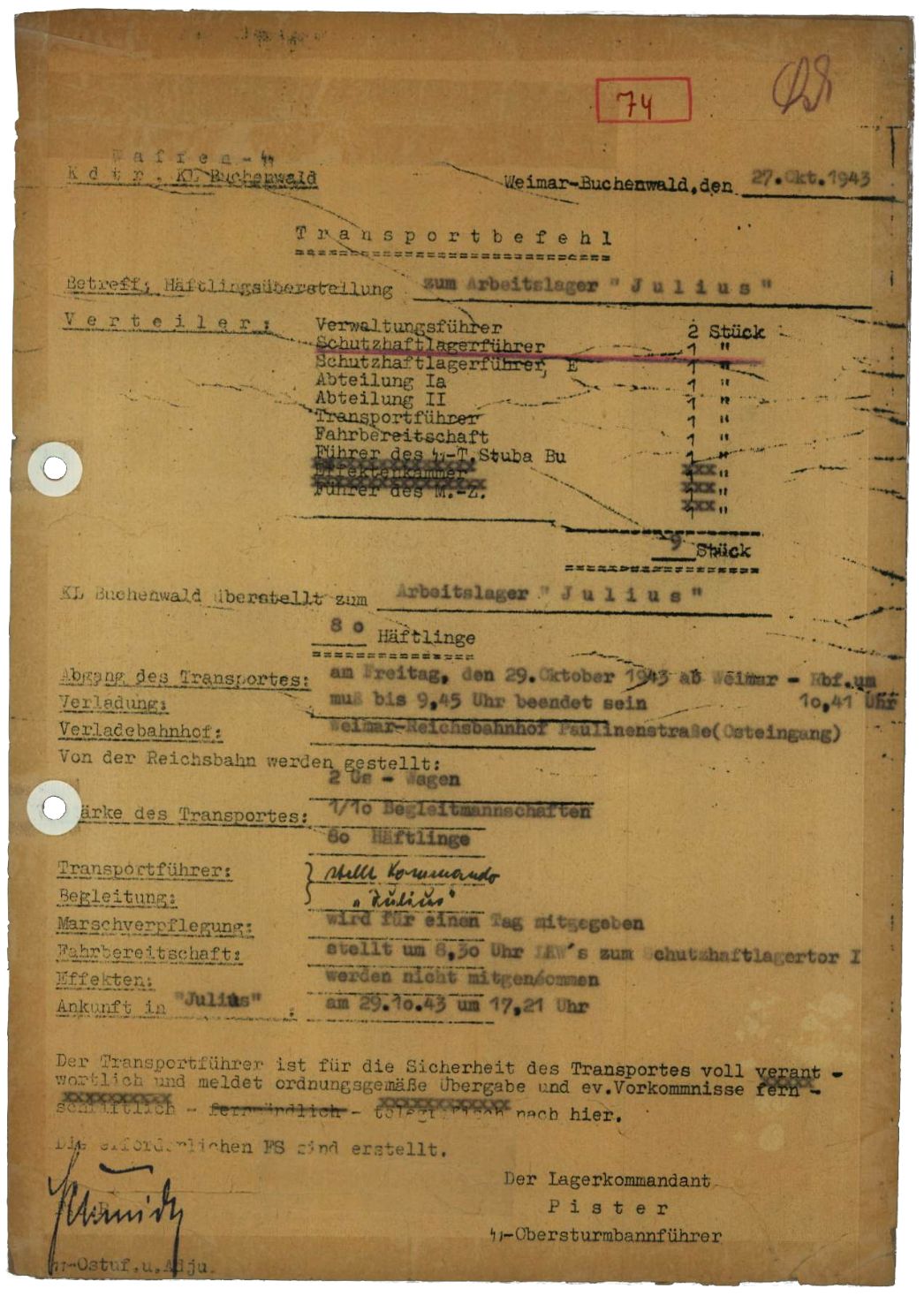

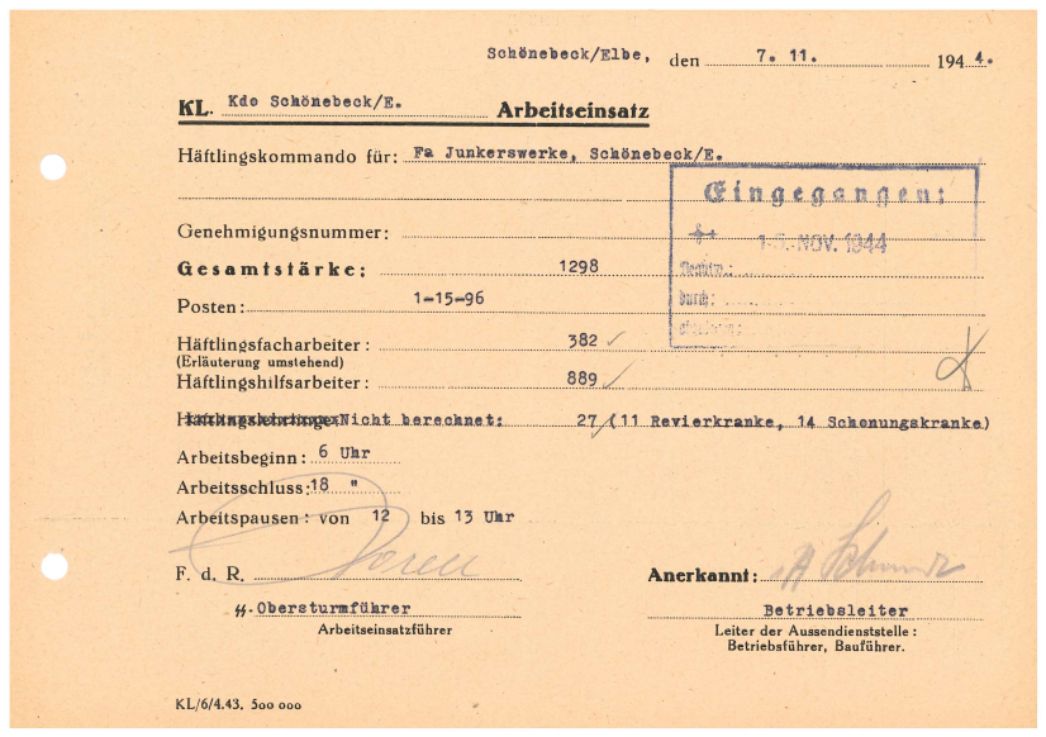

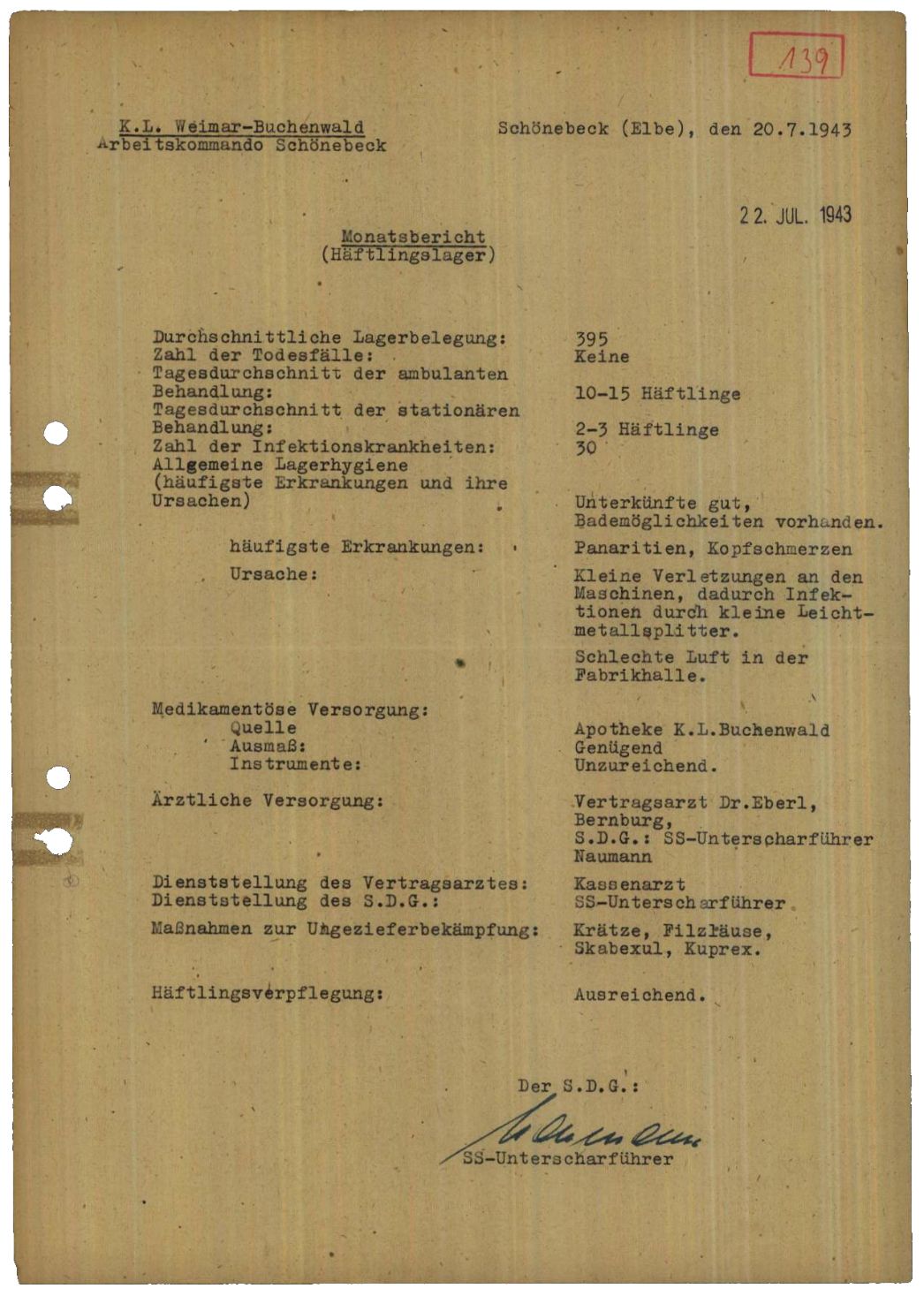

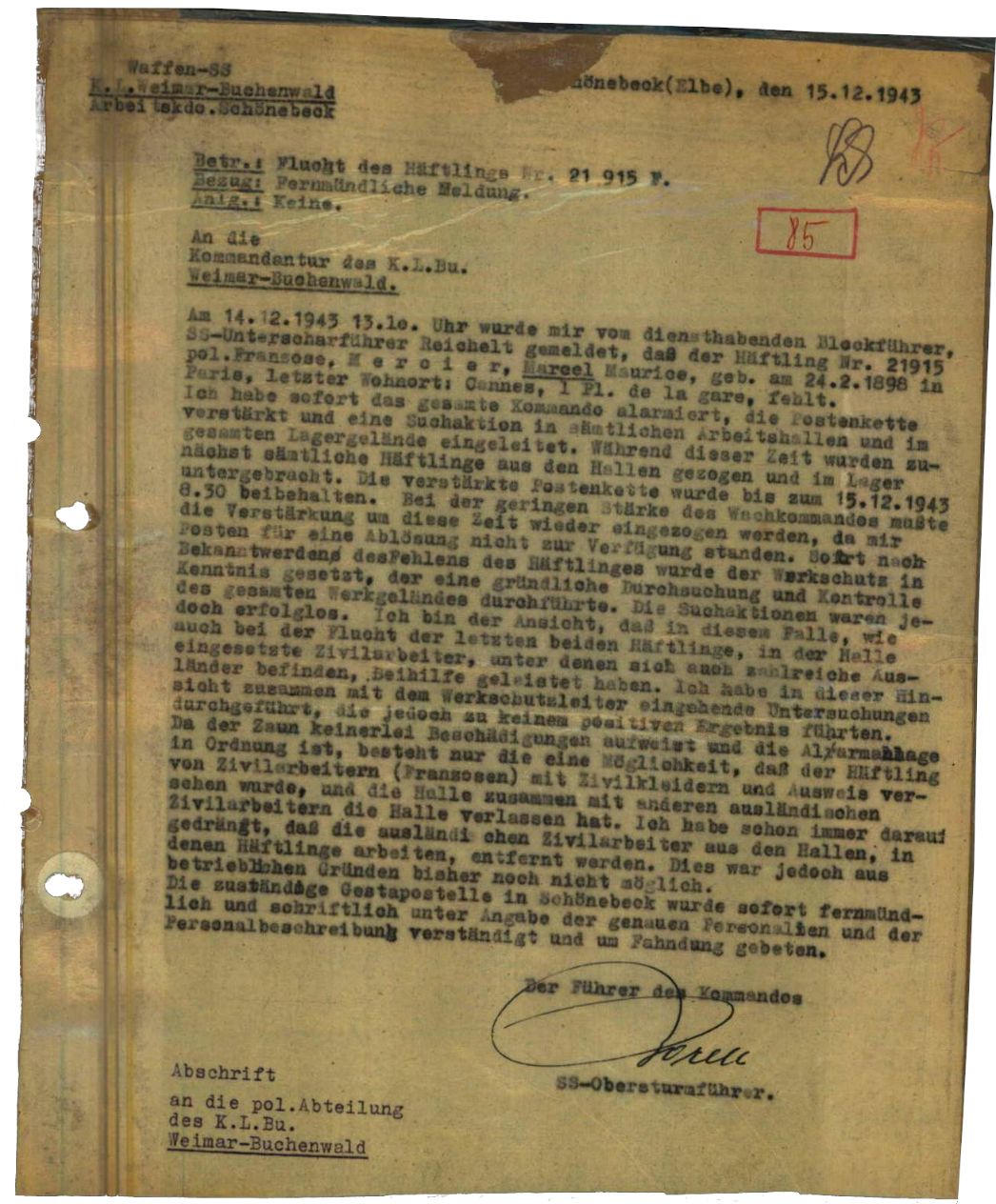

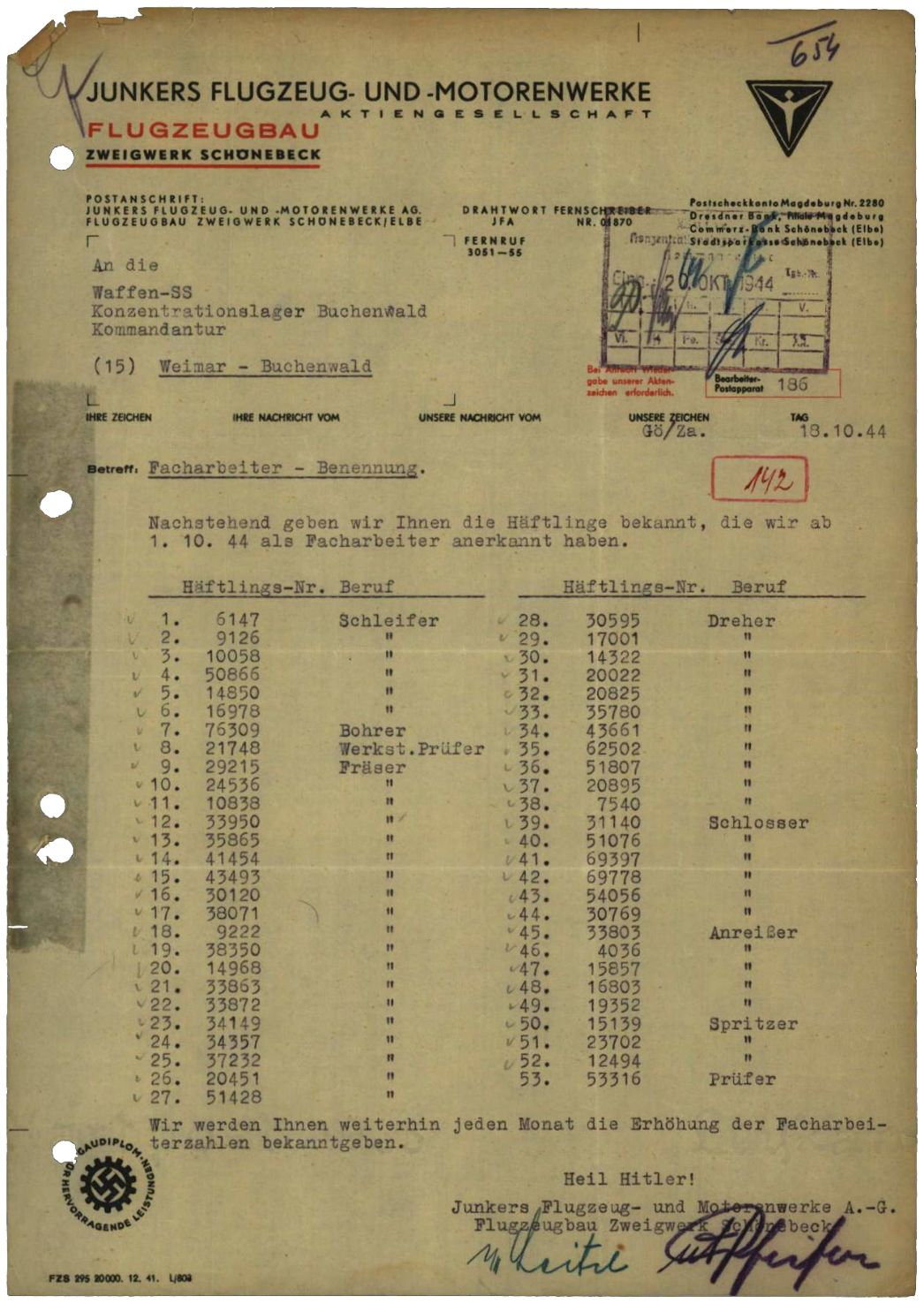

Seit 1937 produzierte die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG in ihrem Zweigwerk in Schönebeck an der Elbe, rund zehn Kilometer südlich von Magdeburg im heutigen Sachsen-Anhalt, Flugzeugteile. Im Frühjahr 1943 vereinbarte die Werksleitung mit der SS, KZ-Häftlinge aus Buchenwald in Schönebeck einzusetzen. Das erste Außenlager, das die Buchenwalder SS für den Junkerskonzern einrichtete, erhielt den Tarnnamen „Julius“. Zehn weitere folgten im Jahr darauf. Das von einem elektrisch geladenen Stacheldraht und vier Wachtürmen umgebene Lager befand sich auf der Ostseite des Junkers-Betriebsgeländes im Südosten der Stadt an der Barbyer Straße, nahe des Elbdamms. Es bestand aus sieben Holz- und Steinbaracken und einigen weiteren Funktionsgebäuden. Ausgestattet waren die Unterkünfte mit dreistöckigen Holzpritschen. Pro Baracke gab es einen Waschraum mit Kaltwasser und eine Latrine. In direkter Nachbarschaft zum Häftlingslager war die Wachmannschaft des Lagers untergebracht. Die unmittelbare Nähe des Lagers zu den Werkhallen schaffte kurze tägliche Arbeitswege.

Räumung

Mitte März 1945 befanden sich 1.120 Häftlinge im Lager „Julius“ in Schönebeck. Ab dem 8. April mussten die Häftlinge nicht mehr im Werk arbeiten. Aufgrund der nahenden U.S. Army räumte die SS am Abend des 11. April das Lager. Hiermit begann ein dreiwöchiger Todesmarsch in Richtung Norden. Die SS trieb die Häftlinge durch Berlin bis kurz vor das Konzentrationslager Sachsenhausen. Da das Lager bereits geräumt war, mussten die Häftlinge weiter nach Norden marschieren. Anfang Mai 1945 wurden Berichten zufolge 300 bis 400 Überlebende in der Nähe von Parchim, 40 Kilometer südlich von Schwerin, befreit – teils von amerikanischen, teils von sowjetischen Truppen. Die Zahl der Häftlinge, die während des Todesmarsches fliehen konnten, an Entkräftung starben oder umgebracht wurden, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Unmittelbar nach dem Krieg dienten einige Baracken des ehemaligen Außenlagers der Unterbringung deutscher Flüchtlinge. Von den 1960er- bis in die 1990er-Jahre erfolgte eine gewerbliche Nutzung des ehemaligen Lagergeländes. Die Baracken wurden später abgerissen. Heute ist auf dem Gelände ein Gewerbegebiet. Seit 1968 steht ein Gedenkstein am Eingang des ehemaligen Werks.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort des Gedenksteins auf GoogleMaps

Literatur:

Herwig Lewy, Schönebeck („Julius“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 568-571.