Das Lager

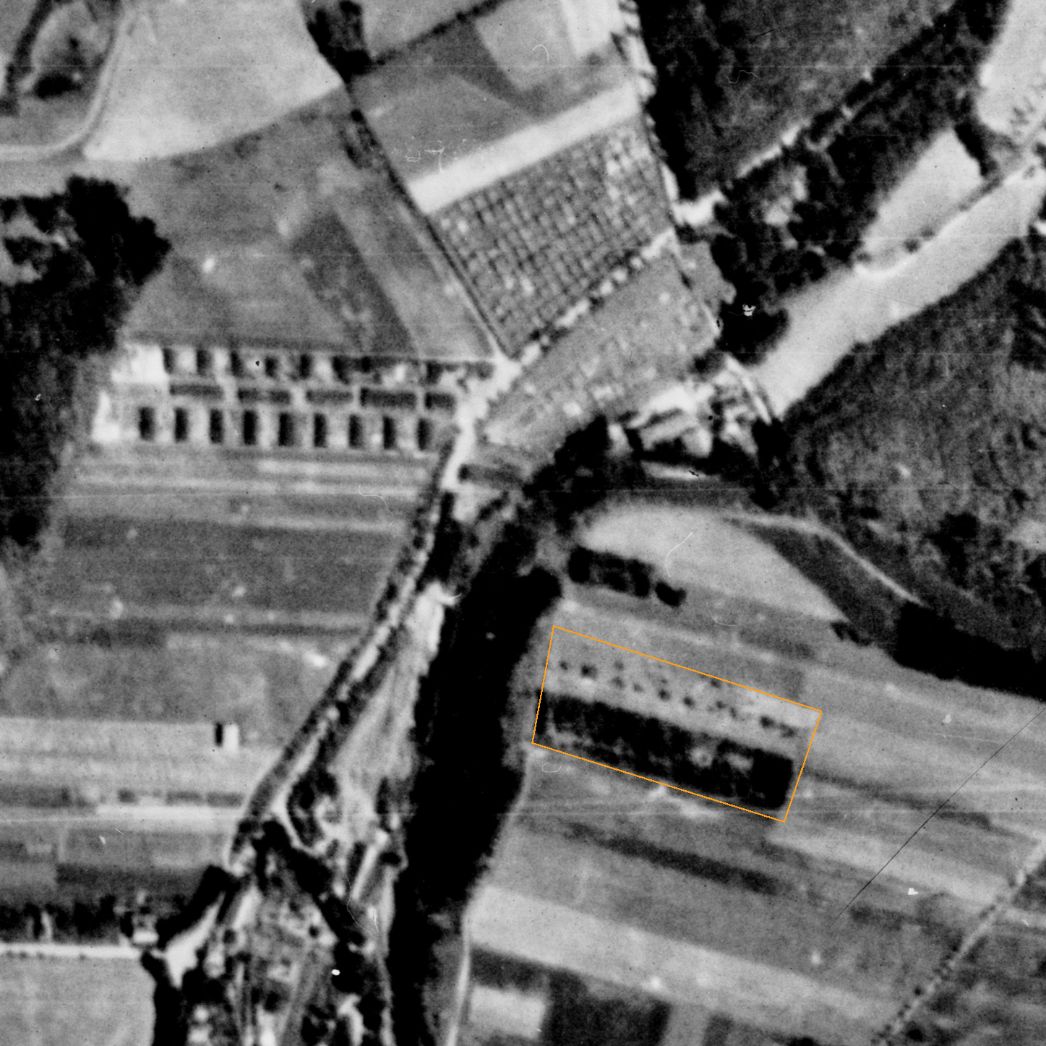

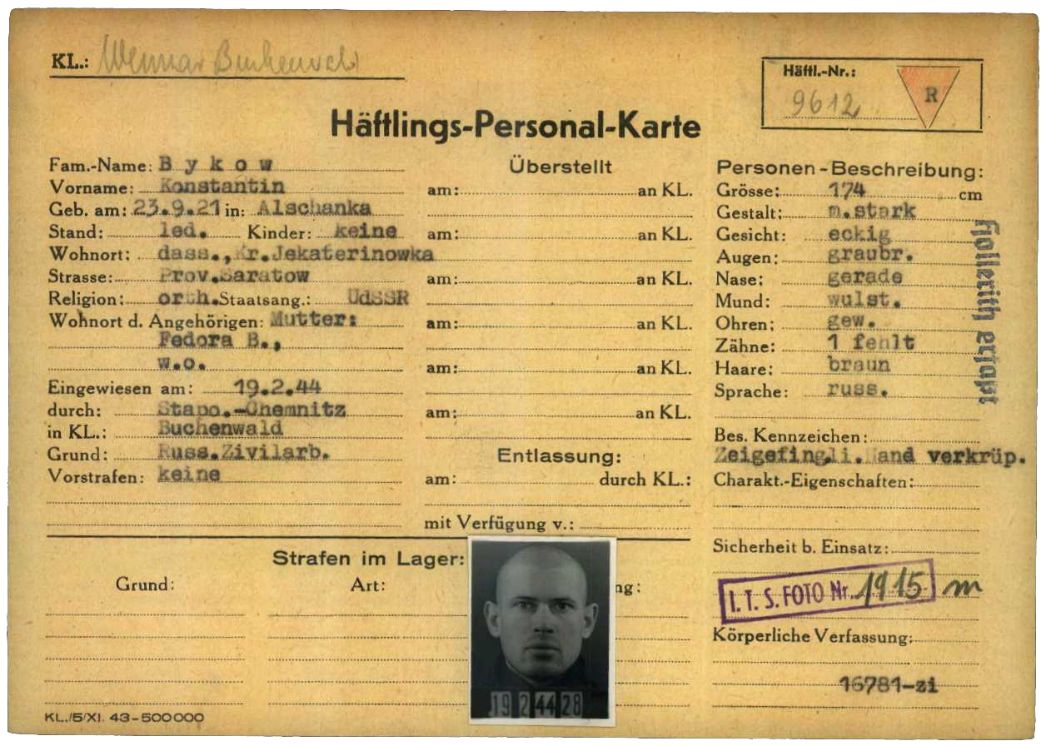

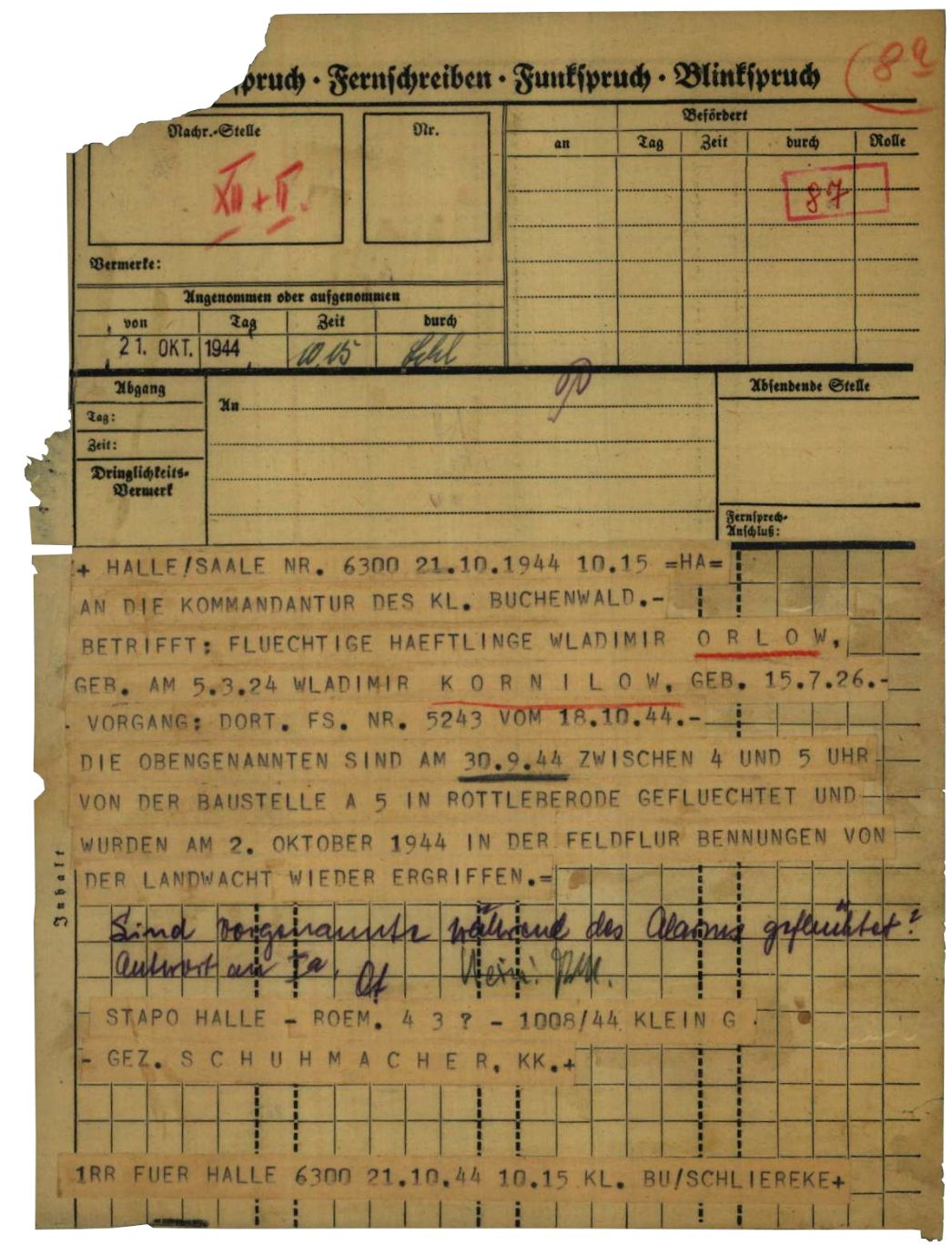

Die Junkers Motorenwerke AG begann im März 1944, in der Heimkehle-Höhle, einer Naturhöhle im Südharz, eine unterirdische Produktionsstätte einzurichten. In der nahegelegenen Ortschaft Rottleberode entstand für das Untertageverlagerungsvorhaben mit dem Tarnnamen „A 5“ ein neues Buchenwalder Außenlager – es erhielt den Decknamen „Heinrich“. Die im selben Monat eintreffenden Häftlinge wurden in der von Junkers angemieteten ehemaligen Porzellanfabrik Max Schuck am Rand des Ortes, in der heutigen Stolberger Straße, untergebracht. Wachtürme und ein Elektrozaun umgaben das dreistöckige Steingebäude. Die Schlafräume mit Stockbetten und die Aufenthaltsräume für die Häftlinge befanden sich in den beiden Obergeschossen. Im Erdgeschoss waren die Küche und die Waschräume. Zu ihrem Arbeitsort in der Heimkehle-Höhle mussten die Häftlinge jeden Tag rund vier Kilometer zu Fuß marschieren oder sie wurden per Bahn transportiert. Das Außenlager „Heinrich“ gehörte ab Ende Oktober 1944 zum verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau.

Zwangsarbeit

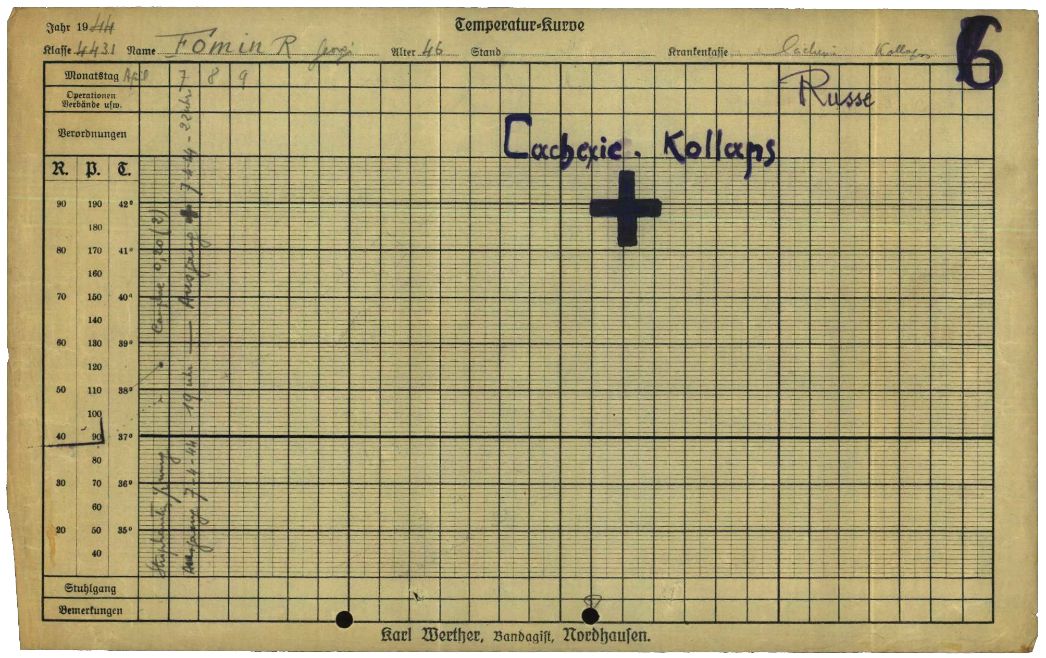

Zu Beginn mussten die Häftlinge zunächst die Heimkehle-Höhle für die geplante Verlagerung der Junkers-Fertigung vorbereiten. Täglich zwölf Stunden trieben sie unter Tage Stollen in den Berg, setzten Stützen, planierten Flächen oder zogen Stromleitungen. Die Arbeiten waren extrem kräftezehrend. Mit Abschluss der Bauarbeiten in der Höhle im Juli 1944 begann die unterirdische Produktion im „Thyra-Werk“, so der Name des neuen Werks. In der Heimkehle ließ Junkers Federkerne und Einzelteile für die Flugzeugproduktion herstellen. Dazu wurden angelernte Häftlinge eingesetzt, die als Facharbeiter galten und von denen manche schon in anderen Junkers-Außenlagern Zwangsarbeit leisten mussten. In der Produktion arbeiteten die Häftlinge zumeist in zwölfstündigen Tag- und Nachtschichten – angeleitet von deutschen zivilen Arbeitern. Neben der Produktion waren die Häftlinge weiterhin auf nahegelegenen Baustellen im Einsatz, die meisten ab Ende August im benachbarten Stempeda. Auch dort sollte eine unterirdische Produktionsstätte entstehen.

Bewachung

Die Wachmannschaft in Rottleberode bestand aus bis zu 100 SS-Männern. Viele von ihnen waren als ehemalige Luftwaffensoldaten zur Bewachung der Außenlager an die SS überstellt worden. Die Buchenwalder SS setzte als Kommandoführer Untersturmführer Heinz Grabowski (1920-1945) ein. Mit 18 Jahren in den Dienst der SS getreten, wechselte er später zur Wachmannschaft des Konzentrationslagers Buchenwald. Von März 1944 bis Herbst 1944 führte er das Kommando in Rottleberode. Ein sowjetisches Militärtribunal, vermutlich in Merseburg, verurteilte ihn wegen seiner Verbrechen im Außenlager Rottleberode zum Tode. Das Urteil wurde am 21. August 1945 vollstreckt. Weitere SS-Angehörige, die während der Unterstellung des Lagers unter das KZ Mittelbau in Rottleberode tätig waren, verurteilte ein amerikanisches Militärgericht in Dachau 1947.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Am 28. Oktober 1944 wurde das Außenlager „Heinrich“ in Rottleberode dem neu verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet. Fortan war es kein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald mehr. Zum Zeitpunkt der Übergabe des Lagers befanden sich 819 Häftlinge vor Ort. Als Außenlager des Konzentrationslagers Mittelbau existierte das Lager in Rottleberode weiter bis zur Räumung im April 1945.

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Rottleberode, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 7, München 2006, S. 330-334.

Frank Baranowski, Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945, Bad Langensalza 2017, S. 463-472.

Michael Zerjadtke (Hg.), Die Heimkehle und das KZ „Heinrich“. Zum Konzentrationslager in Rottleberode, zum Missbrauch der Heimkehle bei Uftrungen als Rüstungsproduktionsstätte und zum Kriegsende im Thyratal, Norderstedt 2025.