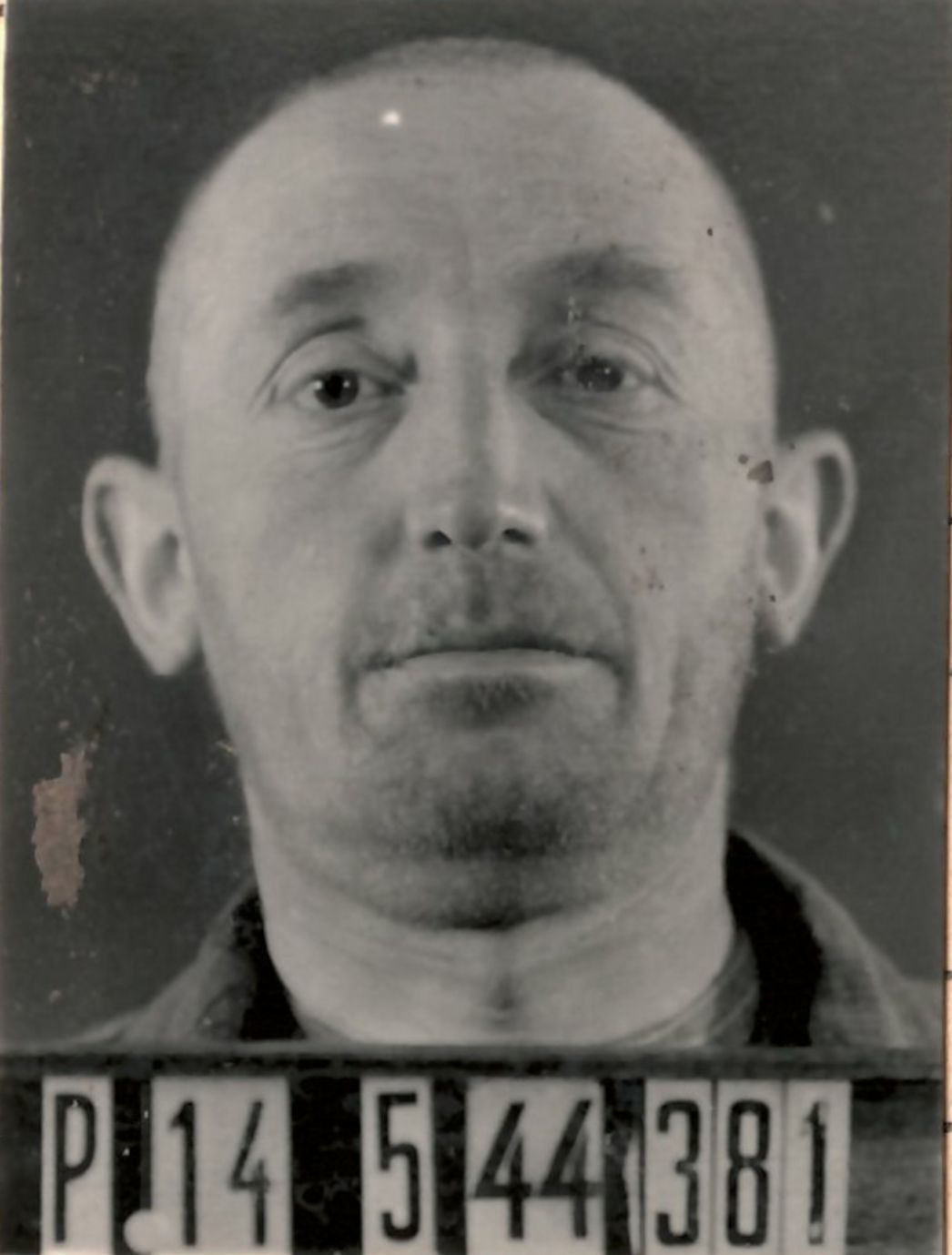

André Carré kam am 7. Juni 1904 in Tracy-le-Mont in Nordfrankreich zur Welt. Der Metallarbeiter und Familienvater wurde 1940 wegen seines Engagements in der Kommunistischen Partei inhaftiert. Nach mehrjähriger Haft in Frankreich ließ die Gestapo ihn im Mai 1944 nach Buchenwald deportieren. Er musste in den Außenlagern der Junkers-Werke, zunächst in Schönebeck und ab Oktober 1944 in Rottleberode, in der Rüstungsproduktion Zwangsarbeit leisten. Bei einem Todesmarsch gelang ihm Ende April 1945 die Flucht. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich schilderte er seine Erinnerungen an das Lager in Rottleberode im Rahmen einer schriftlichen Befragungsaktion der Association Française Buchenwald Dora et Kommados. André Carré starb am 15. Januar 1992 in Fleury-Mérogis bei Paris.

Aus den Erinnerungen von André Carré

In Rottleberode

„Das Lager, in dem wir untergebracht waren, setzte sich aus zwei Kommandos zusammen, dasjenige der Spezialisten, in dem ich war [und] dasjenige der Erdarbeiter, Maurer usw. Es war das schrecklichste Kommando, es wurde das Kommando von Stempeda genannt. Jeder Spezialist, der bei einem Fehler ertappt wurde, und das geschah bei dem geringsten Anlass, wurde für einige Tage oder Wochen in dieses Lager geworfen und es bedeutete Glück, wenn er dort wieder herauskam. Im Lager der Spezialisten gab es auch Opfer, aber von geringerer Bedeutung. Einige starben an Erschöpfung, an Nahrungsmangel, aus Mangel an Schlaf oder an Lungenentzündung, als Folge der endlosen Appelle. Sehr Wenige sind meines Wissens an Schlägen der SS gestorben. Der Grund dafür war meiner Meinung nach die Tatsache, dass wir alle qualifizierte Arbeiter waren, die schwerer zu ersetzen waren als ein unqualifizierter Deportierter. Außerdem kamen wir nur im Lager und während des Transportes vom Lager zum Tunnel mit den SS-Leuten oder den Kapos in Berührung.“

Die Unterkunft

„Wir waren in einer alten unbenutzten Mühle außerhalb des Dorfes Rottleberode untergebracht, nicht weit von der Eisenbahnlinie entfernt. Dieses große Gebäude bestand aus dem Erdgeschoss und zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss waren die Küchen, ein großer Saal, der als Magazin oder zur Aufbewahrung der Arbeitsgeräte diente. Am anderen Ende befanden sich die Wasserstellen, Waschräume und einige Duschen. Dieser Raum war nie geheizt. Es herrschte dort eine eisige Kälte. Zu den Stockwerken gelangte man über eine alte Holztreppe. Im 1. Stockwerk war das Kommando Stempeda untergebracht. Sie schliefen zusammengepfercht in Etagenbetten, zu drei Mann auf einem Platz. [...]

Im zweiten Stockwerk waren die Spezialisten untergebracht, diejenigen, die in der unterirdischen Fabrik arbeiteten. Die Bedingungen waren dort genau dieselben wie in der Stempeda-Etage.“

Alltag im Lager

„Wir lebten nur zwölf Stunden am Tag oder in der Nacht im Tunnel, denn jeden Morgen oder Abend gingen wir vom Kommando fort oder kamen zurück. Die Frühschicht musste um 3:30 Uhr aufstehen, schnelle Wäsche, 1/4 Liter Eichelkaffee, um 4 Uhr Appellplatz, d.h. im Hof der Mühle. [...]

Um 5:45 Uhr kamen wir endlich am Eingang des Tunnels an, neue Zählung, und dann wurden wir der SS-Wache der unterirdischen Fabrik übergeben. Nachdem wir das Tor durchschritten hatten, begaben wir uns an unsere jeweiligen Plätze. Die Schicht begann um 6 Uhr, und wir waren bereits seit zweieinhalb Stunden auf. Zwölf Stunden lang blieben wir bei Tag oder bei Nacht an die Maschine oder an den Schraubstock gefesselt. Wir hatten nur mittags eine Pause von 20 Minuten, um unseren Schlag magerer Kost, die vom Lager gebracht wurde, zu verschlingen. Wenn wir Nachtschicht hatten, vergingen die zwölf Stunden ohne Essen, denn wir bekamen die ‚Suppeʼ vor dem Abmarsch, und der kleine Imbiss wurde am Morgen bei der Rückkunft verteilt. […]

Im Lager Rottleberode waren die sanitären Anlagen sehr dürftig. In einem großen Raum unten, ‚Waschraumʼ genannt, gab es einige Wasserstellen, einige Duschen und einige Wasserhähne an der Wand. In der Mitte des Raumes waren zwei oder drei Wasserbecken mit Wasserhähnen aufgestellt. Das war die ganze Einrichtung für 1.000 bis 2.000 Mann. Meistens war das Wasser kalt. Im Winter musste man sich Mühe geben, sauber zu bleiben. Neben den sanitären Einrichtungen gab es auf medizinischen Gebiet noch ein kleines ,Revierʼ. Aber es war vorzuziehen, es nicht zu beanspruchen. Die Kranken wurden nur mit etwas Aspirin gegen alle Krankheiten und mit Kohletabletten gegen Durchfall behandelt. Man behielt die Kranken nur zwei bis drei Tage. Wenn sie nach Ablauf dieser Zeitspanne nicht fähig waren, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, wurden sie nach Dors gebracht, und man sah sie nie wieder.“

Aus: Befragung von André Carré durch die Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos, undatiert. (KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora) (Übersetzung aus dem Französischen)