Krankheit und Tod

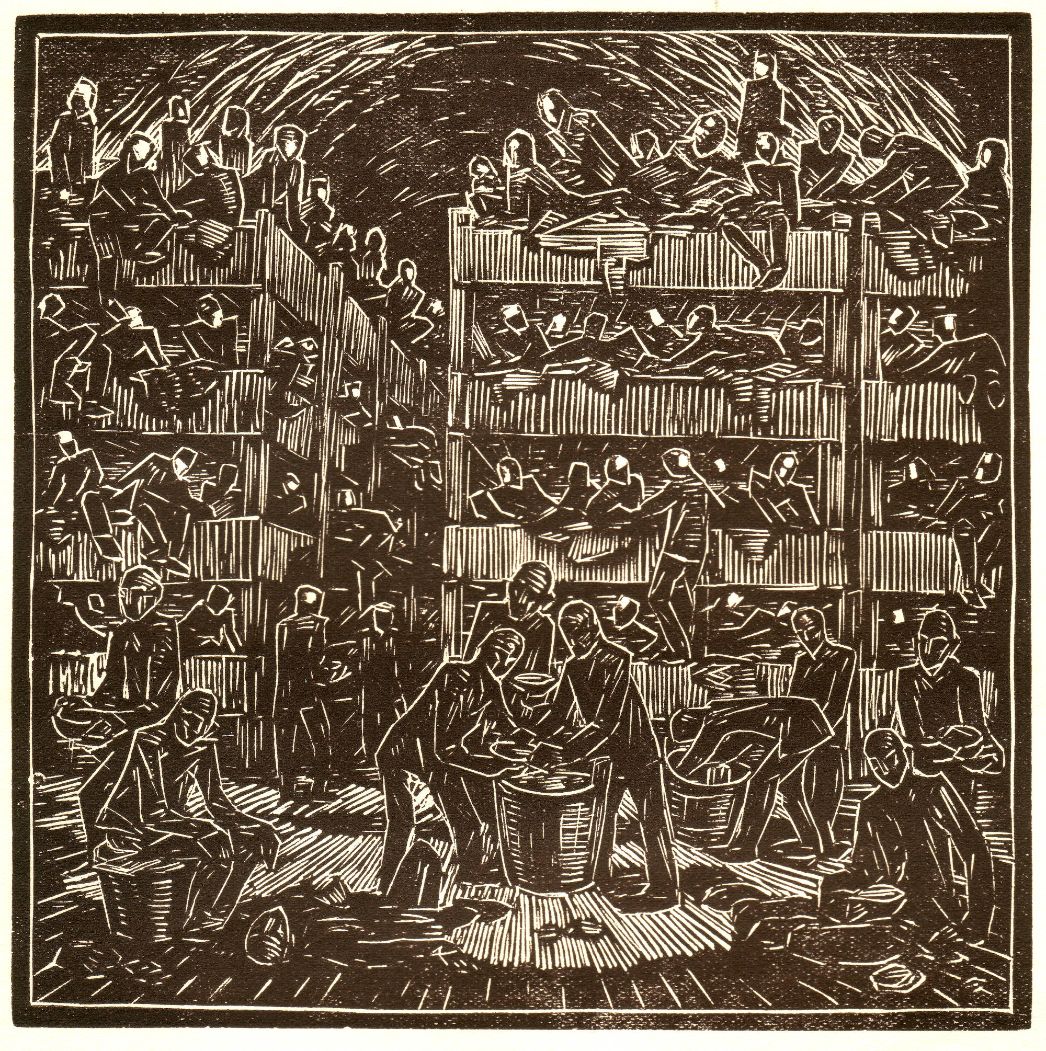

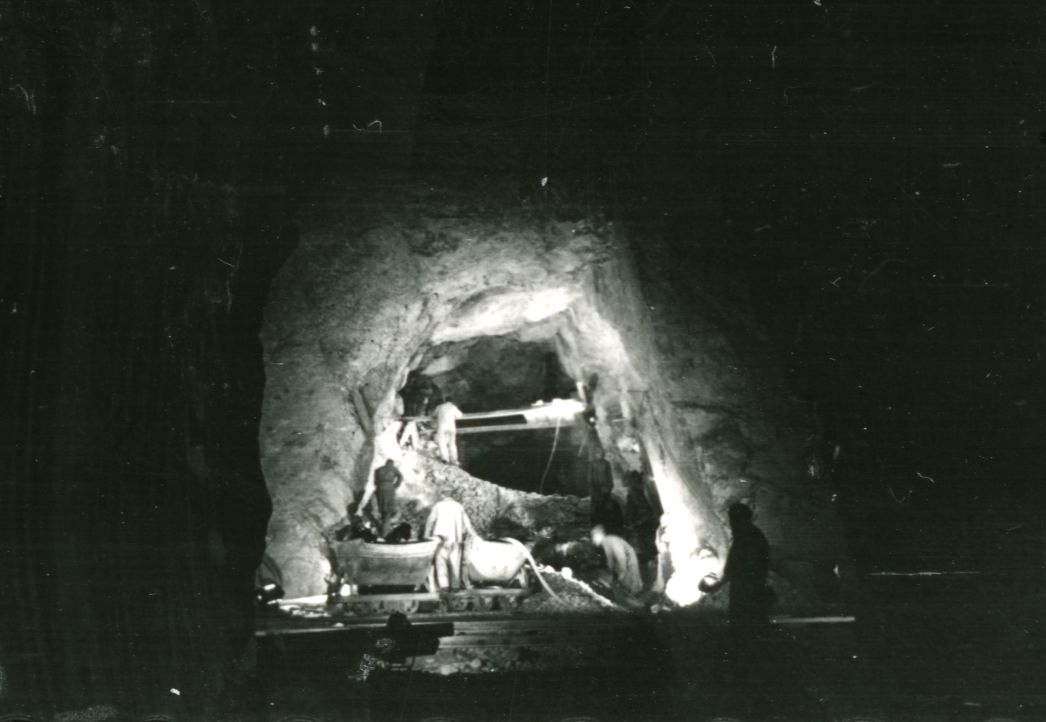

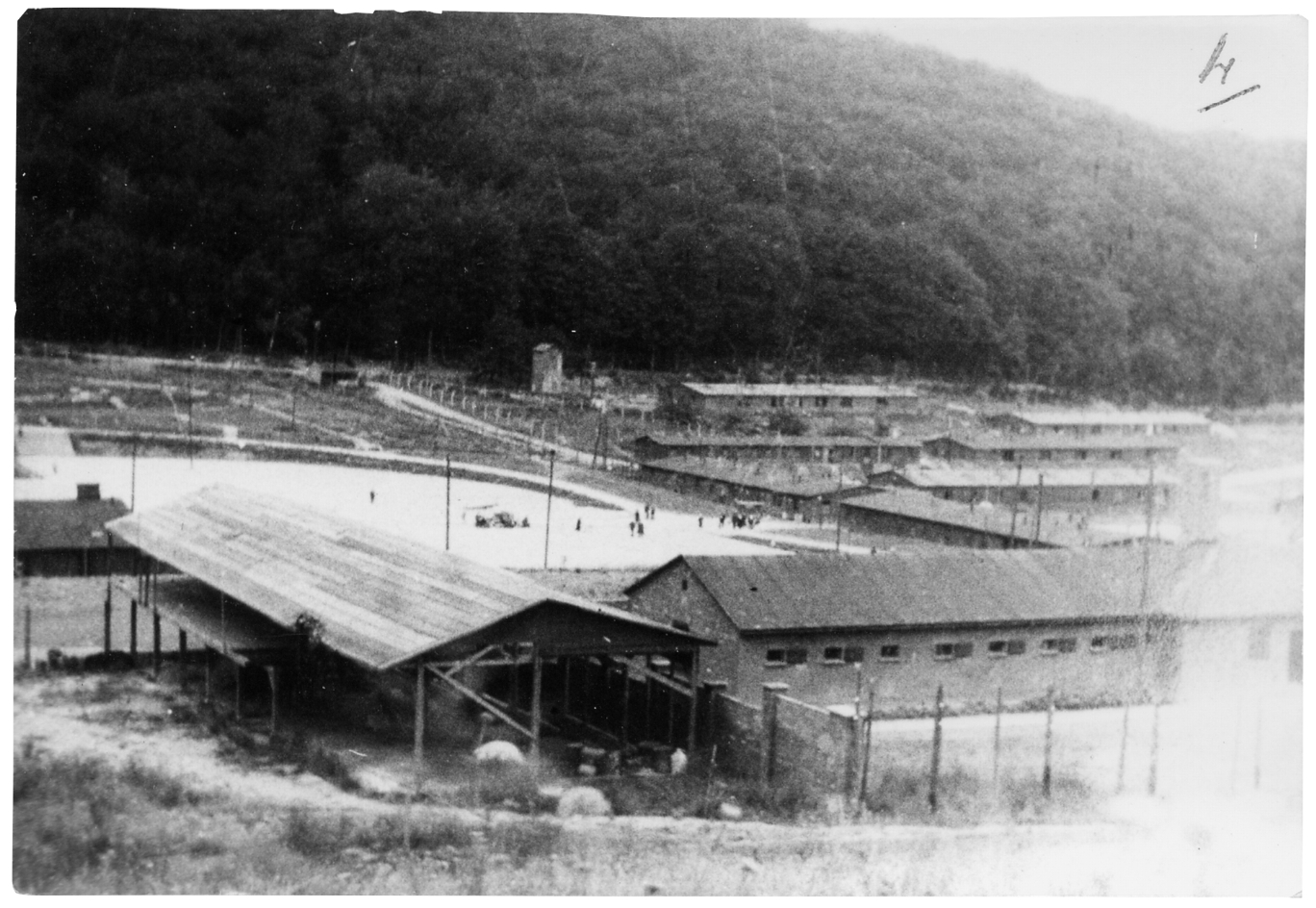

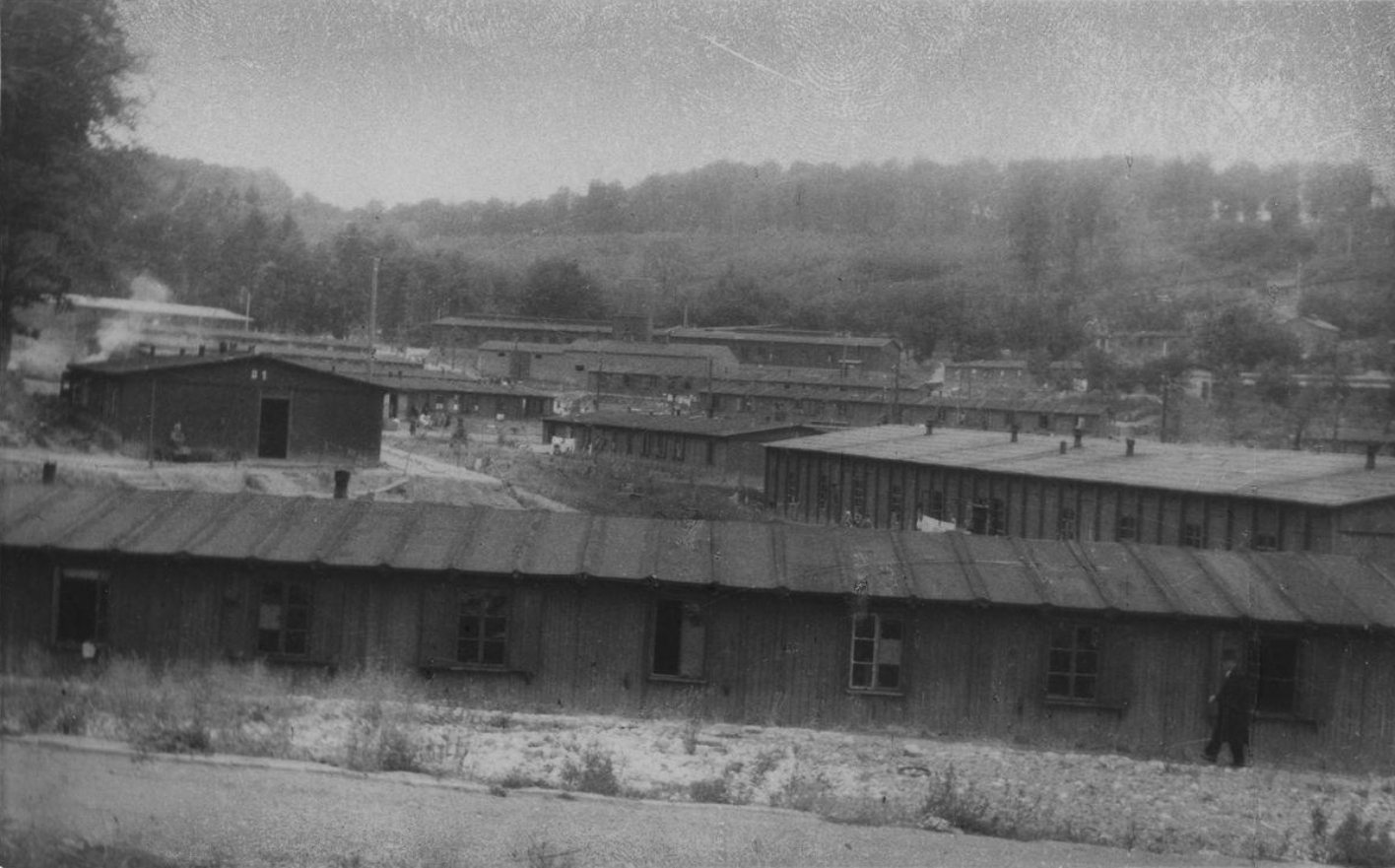

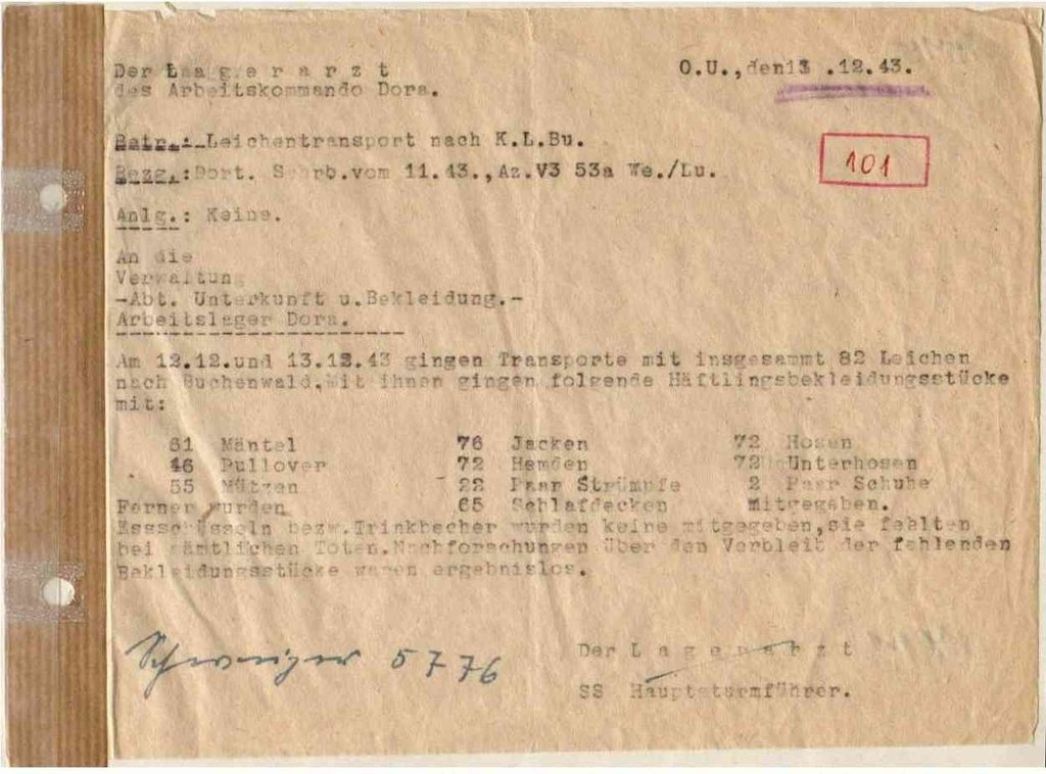

Die Schwerstarbeit, der Hunger und Krankheiten führten zusammen mit den katastrophalen Bedingungen in den „Schlafstollen“ nach einigen Wochen zum körperlichen Verfall. Eine Krankenversorgung gab es in den ersten Monaten so gut wie nicht. Im November 1943 begann die Zahl der Toten steil anzusteigen. In einem Bericht bemerkte ein SS-Arzt im Dezember 1943 die große Zahl „Schwer- und Schwerstkranker“ sowie „Sterbender“ an den Arbeitsplätzen im Stollen. Bis Ende März 1944 starben im Kohnstein nach SS-Zählungen rund 3.000 Häftlinge. 2.000 Todkranke schob die SS im Januar und Februar 1944 in das KZ Lublin-Majdanek ab. Zwei Monate später folgte ein weiterer „Invalidentransport“ mit tausend Häftlingen in das KZ Bergen-Belsen. Nur wenige überlebten. Eine rudimentäre Krankenversorgung ermöglichte erst der Bau des Krankenreviers im Barackenlager. Im September 1944 waren dort neun Häftlingsärzte und neun Häftlingspfleger eingesetzt. Insgesamt sind bis Ende Oktober 1944 für das Außenlager Dora 3.738 Tote dokumentiert. Anfangs wurden die Toten nach Buchenwald gebracht und dort verbrannt. Im Frühjahr 1944 nahm die SS in Dora ein mobiles und im Herbst ein festes Krematorium in Betrieb.

Verselbstständigung zum KZ Mittelbau

Mit Wirkung zum 28. Oktober 1944 wurde das Außenlager Dora zusammen mit weiteren Buchenwalder Außenlagern in der Region zum selbstständigen KZ Mittelbau erklärt. Als Hauptlager dieses Lagerkomplexes existierte das Lager Dora weiter bis zur Räumung im April 1945.

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Produktion des Todes. Das KZ Mittelbau-Dora, Göttingen 2015.

Jens-Christian Wagner (Hg.), Konzentrationslager Mittelbau-Dora 1943-1945. Begleitband zur ständigen Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Göttingen 2007.

Laurent Thiery (Hg.), Le Livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora, Paris 2020.