Zwangsarbeit

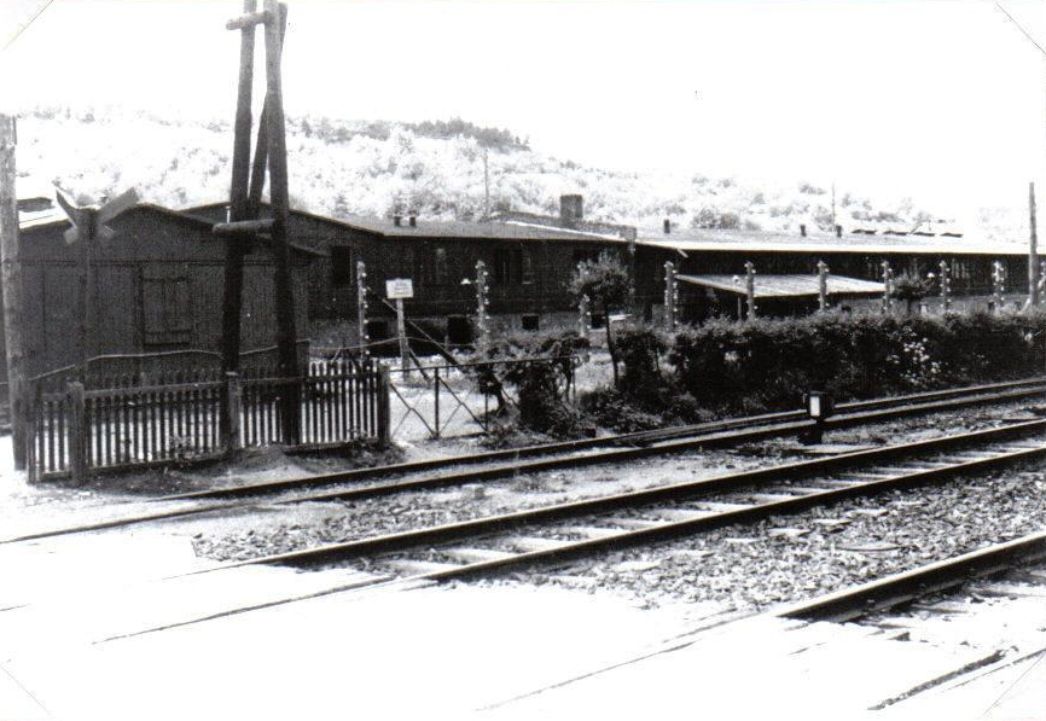

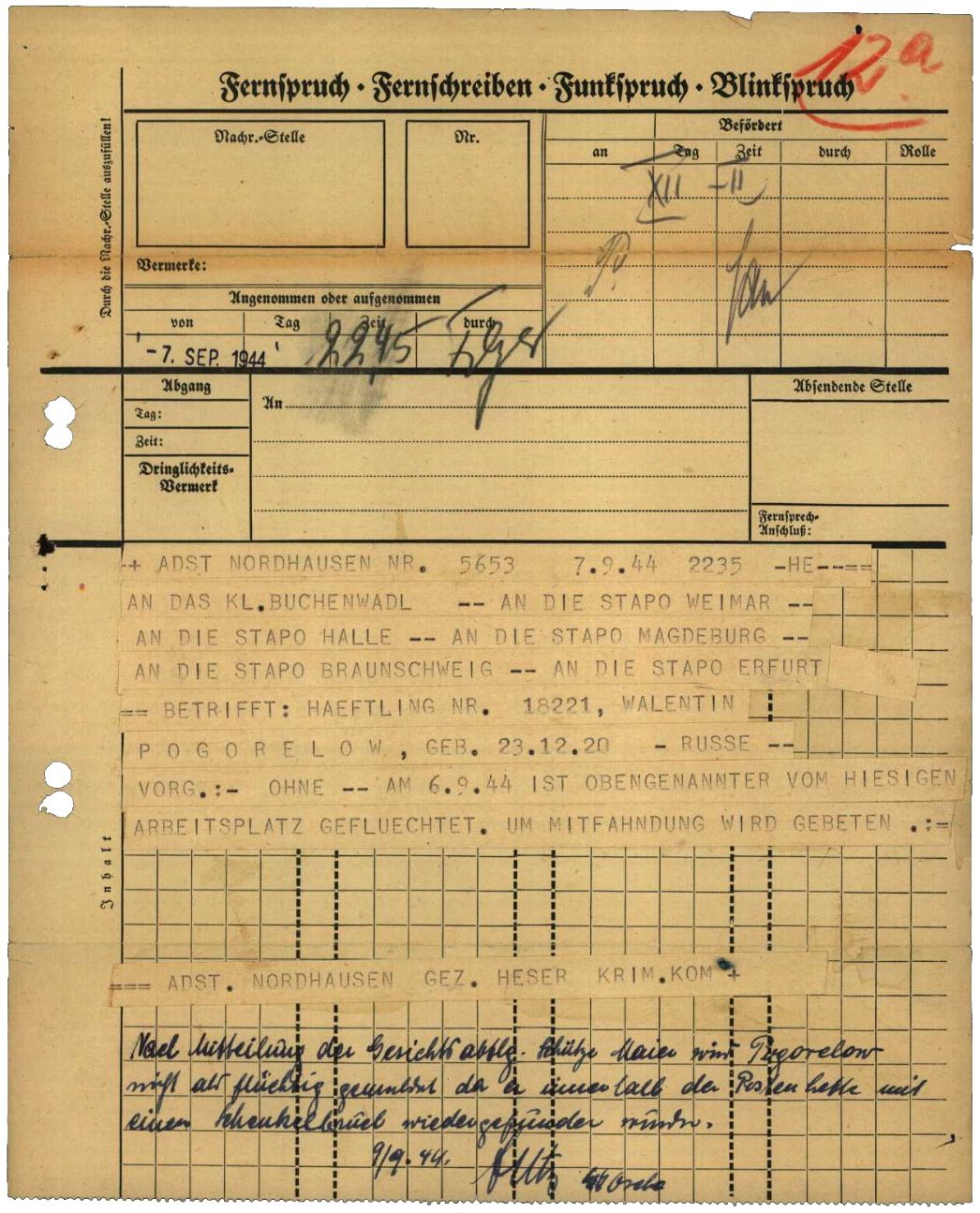

Ellrich-Juliushütte zählte wie das nahegelegene Außenlager in Harzungen zu den sogenannten Baulagern. Die Häftlinge leisteten auf Baustellen für verschiedene SS-Führungsstäbe körperliche Schwerstarbeit. Die schlimmsten Verhältnisse herrschten in den Stollenbaukommandos, die unterirdische Fabriken für die deutsche Rüstungsindustrie errichten sollten, vor allem für den Junkers-Konzern. In diesen Kommandos waren die meisten Männer eingesetzt. Die Arbeitszeit betrug laut einem SS-Bericht von Juli 1944 täglich 13 Stunden, mit einer nur einstündigen Pause. Beim Stollenvortrieb ohne Sicherheitsvorkehrungen kam es bei den Häftlingen nahezu täglich zu Arbeitsunfällen oder Verletzungen. Zu den Baustellen, die bis zu zehn Kilometer vom Lager entfernt lagen, wurden die Häftlinge in der Regel mit dem Zug gefahren. Durch die lange Arbeitszeit und die Wege zur Arbeit und zurück ins Lager konnten die Häftlinge täglich nur rund fünf Stunden schlafen. Zudem mussten sie beim Ausbau des Lagers und zeitweise für lokale Unternehmen arbeiten.

Krankheit und Tod

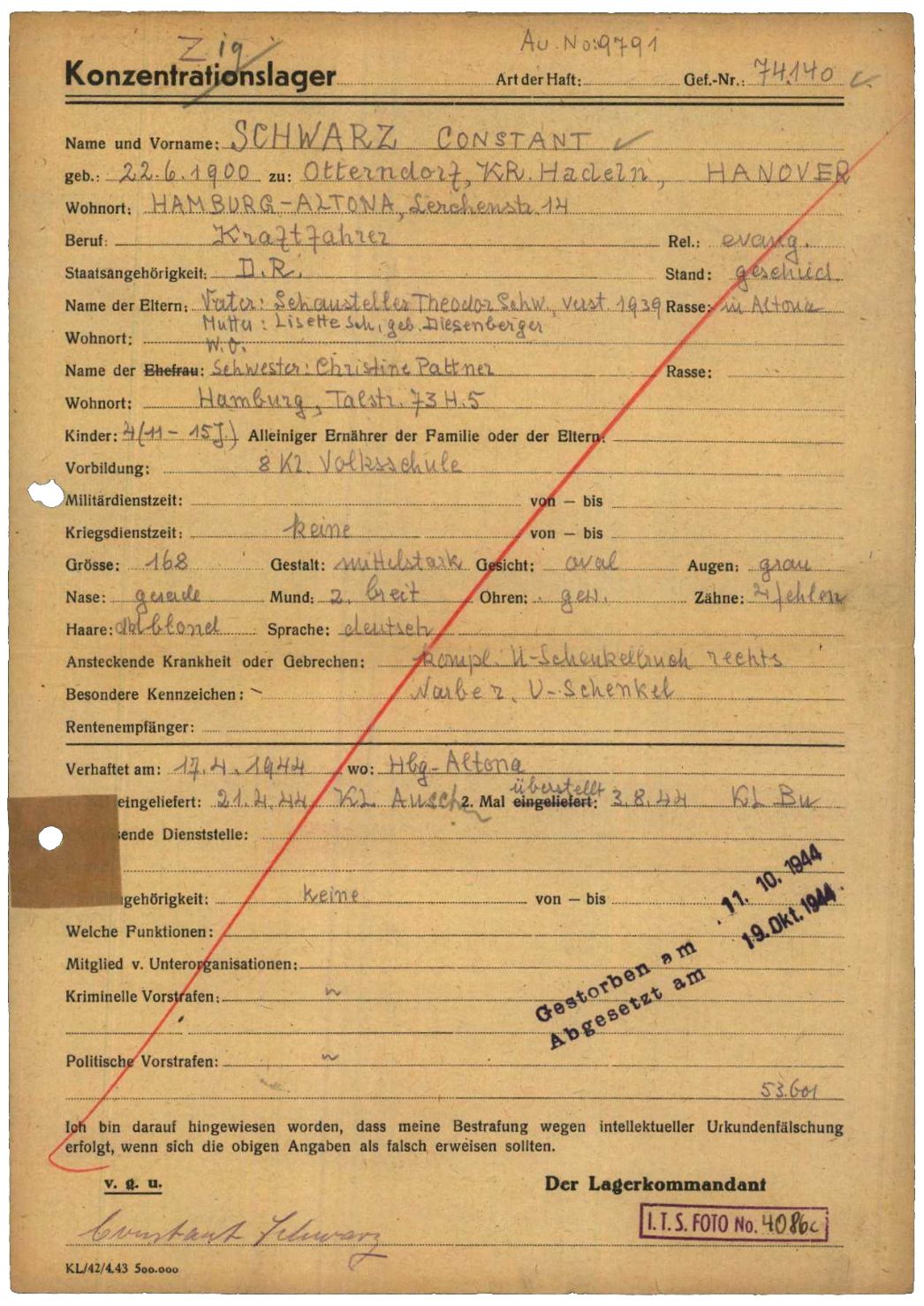

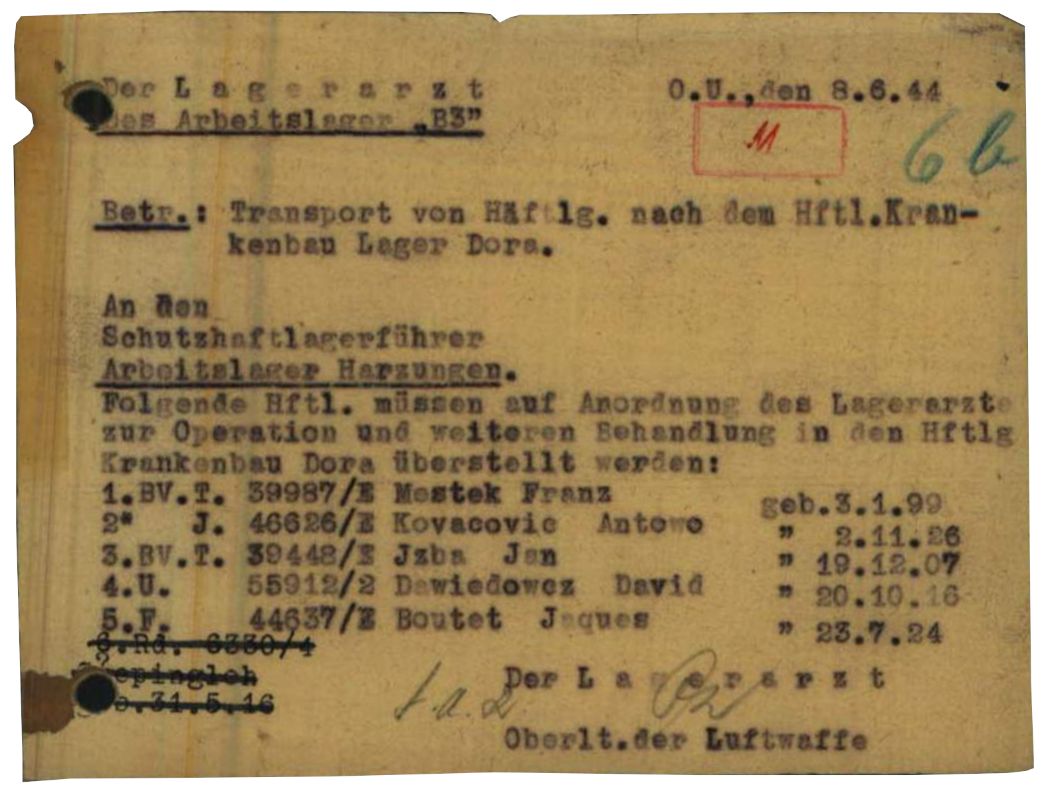

Trotz der katastrophalen hygienischen Verhältnisse im Lager, der auszehrenden Zwangsarbeit und zahlreicher Arbeitsunfälle verzichtete die SS zunächst darauf, eine Krankenstation einzurichten. Erst nach einigen Wochen entstand auf dem fensterlosen Dachboden eines der Gebäude ein kleines improvisiertes Krankenrevier. Ab August 1944 kümmerten sich hier u.a. ein Häftlingsarzt und einige Pfleger um die Kranken. Eine echte Versorgung war nicht möglich. Nahezu täglich wurden deshalb kranke oder sterbende Häftlinge in die Krankenstationen in den Außenlagern Harzungen oder Dora überstellt. Erst zur Jahreswende 1944/45 ließ die SS ein größeres Revier errichten. Die Schwerstarbeit, die Gewalt der SS, die hygienischen Verhältnisse und grassierende Infektionskrankheiten forderten bereits nach wenigen Wochen erste Todesopfer. Insgesamt starben zwischen Mai und Ende Oktober 1944 laut den sogenannten Stärkemeldungen der SS mindestens 150 Häftlinge vor Ort im Lager. Diese Zahl stieg im Winter 1944/45 steil an, als das Lager „Erich“ jedoch nicht mehr dem KZ Buchenwald unterstand.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Am 28. Oktober 1944 wurde das Außenlager Ellrich-Juliushütte dem neu verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet. Fortan war es kein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald mehr. Zum Zeitpunkt der Übergabe des Lagers befanden sich 8.000 Häftlinge vor Ort. Als Außenlager des KZ Mittelbau existierte das Lager Ellrich-Juliushütte weiter bis zu seiner Räumung im April 1945.

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Ellrich 1944/45. Konzentrationslager und Zwangsarbeit in einer deutschen Kleinstadt, Göttingen 2009.