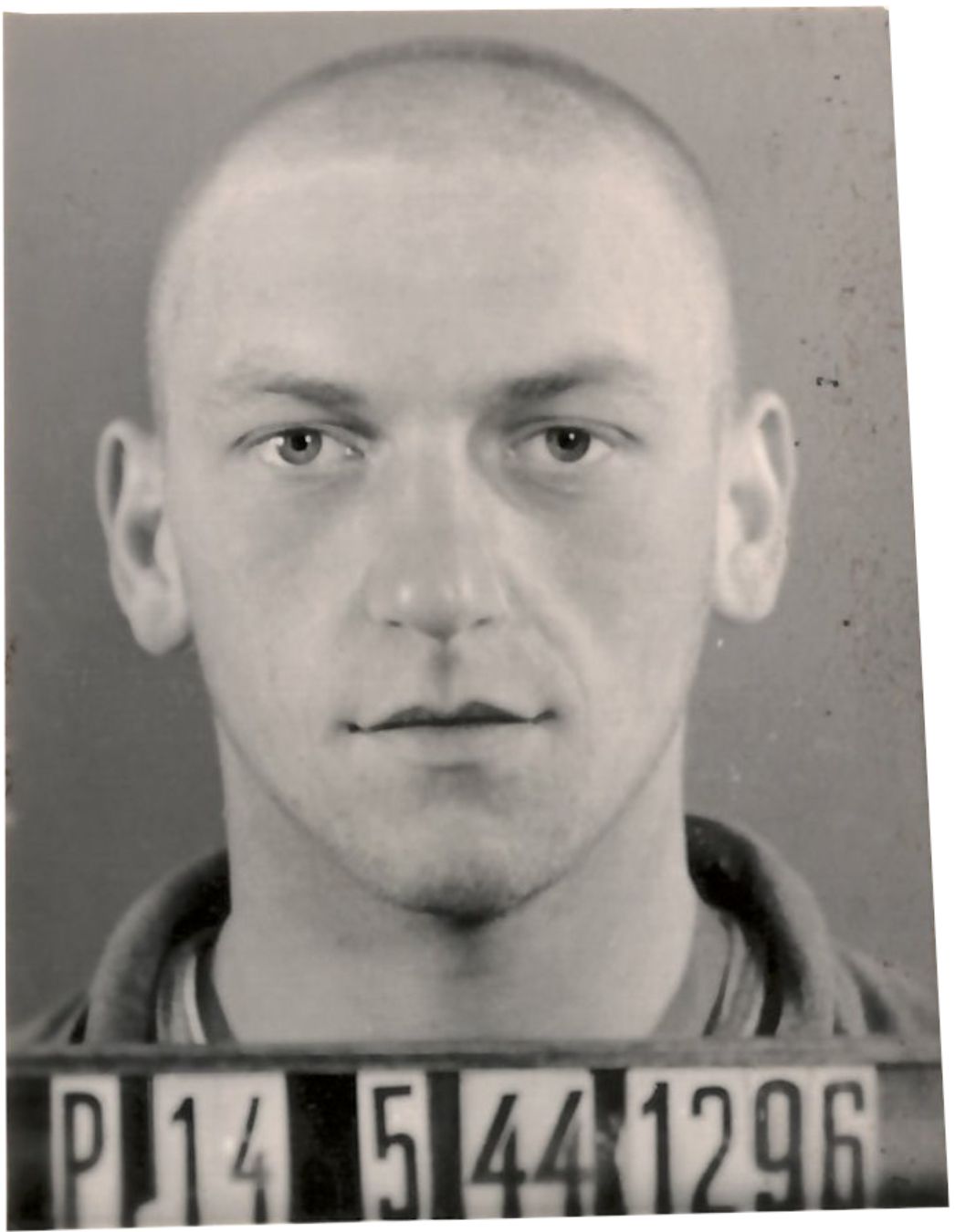

Jean Marion kam am 28. März 1925 im französischen Saint-Claude nahe der Grenze zur Schweiz zur Welt. Nach der Einführung der Pflicht für junge Franzosen, Zwangsarbeit in Deutschland zu leisten, schloss sich der gelernte Mechaniker 1943 der Résistance an. Am 9. April 1944 bei einer Razzia in seinem Heimatort verhaftet, erfolgte einen Monat später seine Deportation nach Buchenwald. Kurz darauf gelangte er nach Schönebeck, wo er bis Räumung des Lagers blieb. Auf einem Todesmarsch Anfang Mai 1945 wurde er in Großpankow von sowjetischen Truppen befreit. Er kehrte in seine Heimat zurück und gründete eine Familie. Im Alter von 84 Jahren veröffentlichte Jean Marion seine Erinnerungen an die KZ-Haft. Er starb 2019 in seiner Heimatstadt Saint-Claude.

Aus den Erinnerungen von Jean Marion

Das Lager

„Dieses Kommando ist von der Größe her nicht mit dem Lager Buchenwald vergleichbar: Nur 1.500 bis 1.800 Deportierte, je nach Zeitpunkt, hauptsächlich Polen, Russen und Franzosen, verteilt auf neun Blöcke. Letzteren sind zwei Blöcke zugeteilt, die etwas mehr als ein Drittel der Gesamtzahl ausmachen. Jeder Block besteht aus zwei Teilen, getrennt durch Waschbecken, aus denen nur kaltes Wasser kommt, und Latrinen. Nichts Besonderes außer die Schlafplätze, dreistöckige Bettgestelle mit einer dünnen Holzfasermatte, die wir uns mit den allgegenwärtigen Wanzen teilen müssen.“

Zwangsarbeit

„Der Ingenieur, der für die Produktion zuständig ist, stellt seine Teams zusammen. Ich muss an einer sehr großen Presse arbeiten, die vier Meter lange Flugzeugflügel in zwei Teile presst. Wir sind vier Häftlinge: zwei Polen, ein Russe und ich, der Franzose. Es dauert nicht lange, bis ich begreife, dass ich nicht geeignet bin. Der Ingenieur beschließt, mich an den Ofen zum Glühen des Metalls von Flugzeugflügeln zu setzen, die nach dem Pressen und vor dem Brennen mit einem Wasserstrahl abgewaschen werden müssen, um das Fett zu entfernen. Ich teile mir diese Arbeit mit einem Tschechen, einem guten Kerl, der von mir Napoleon genannt werden will, weil er eine russische Kappe quer auf dem Kopf trägt. Diese Arbeit hinterlässt Spuren: Während der Ofen auf 250 Grad erhitzt wird, spritzt ständig kaltes Wasser auf uns und unsere schmutzigen und zerrissenen Jacken, die wir Tag und Nacht tragen, sind immer feucht.“

Selbstbehauptung und Sabotage

„Manchmal werden Teile sehr geschickt sabotiert, meist indem eine Maschine ausfällt, obwohl der Ausfall vorhersehbar war, um die Produktion zu verlangsamen, ohne unser Leben zu gefährden. Eine bereits erwähnte gefährliche Tätigkeit ist die ‚perruquage‘, die von den Deportierten praktiziert wird: Es geht darum, Rohstoffe zu entwenden, um nützliche Gegenstände für den Alltag herzustellen: Schüsseln, Töpfe, Feuerzeuge, Zigarettenanzünder, Pauken..., aber manchmal auch künstlerischere Gegenstände, unter anderem Skulpturen. Ich persönlich entwende regelmäßig Nieten, aus denen ich verschiedene Gegenstände, vor allem Schachteln, herstelle. Das ist für uns eine Art zu kämpfen, menschlich zu bleiben, aber auch, durch Tauschhandel ein wenig Nahrung von den Zivilisten zu bekommen, die mit uns arbeiten.“

Die Räumung des Lagers

„Die Situation ist aufregend und beunruhigend zugleich. Seit einigen Tagen hören wir starke Bombenangriffe, die wir etwa 20 Kilometer westlich von uns ausmachen; sie werden wohl von den Amerikanern stammen. Am Morgen des 11. April bereitet die SS in großer Aufregung ihr Marschgepäck vor. Die Angst wuchs, zumal Russen und Polen die Verwirrung ausnutzten, in die Küchen stürmten und plünderten, was zu einer regelrechten Menschenjagd führte. Einige Franzosen in Block 4 versteckten sich unter dem Dach, obwohl die Gefahr bestand, dass die SS das Lager absichtlich in Brand setzte. Es fehlen einige Deportierte. Der Kommandant ist nicht mehr wiederzuerkennen, er ist nervös. Der SS-Mann wird in dieser ungewöhnlichen Situation wieder zu einer Bestie mit primitivem Urteilsvermögen. Was wird geschehen? Werden wir an Ort und Stelle verlassen, werden wir erschossen? Letzteres ist plausibel: Ein riesiges Loch, von unseren Bewachern Schwimmbecken genannt, wurde einige Monate zuvor im Lager ausgehoben und kann jederzeit als Massengrab dienen. Doch trotz der extremen Unordnung bildete sich eine lange Kolonne und setzte sich in Bewegung.“

Aus: Jean Marion, Itinéraire d’un déporté jurassien, Pontarlier 2009, S. 92 ff. (Übersetzung aus dem Französischen)