Räumung

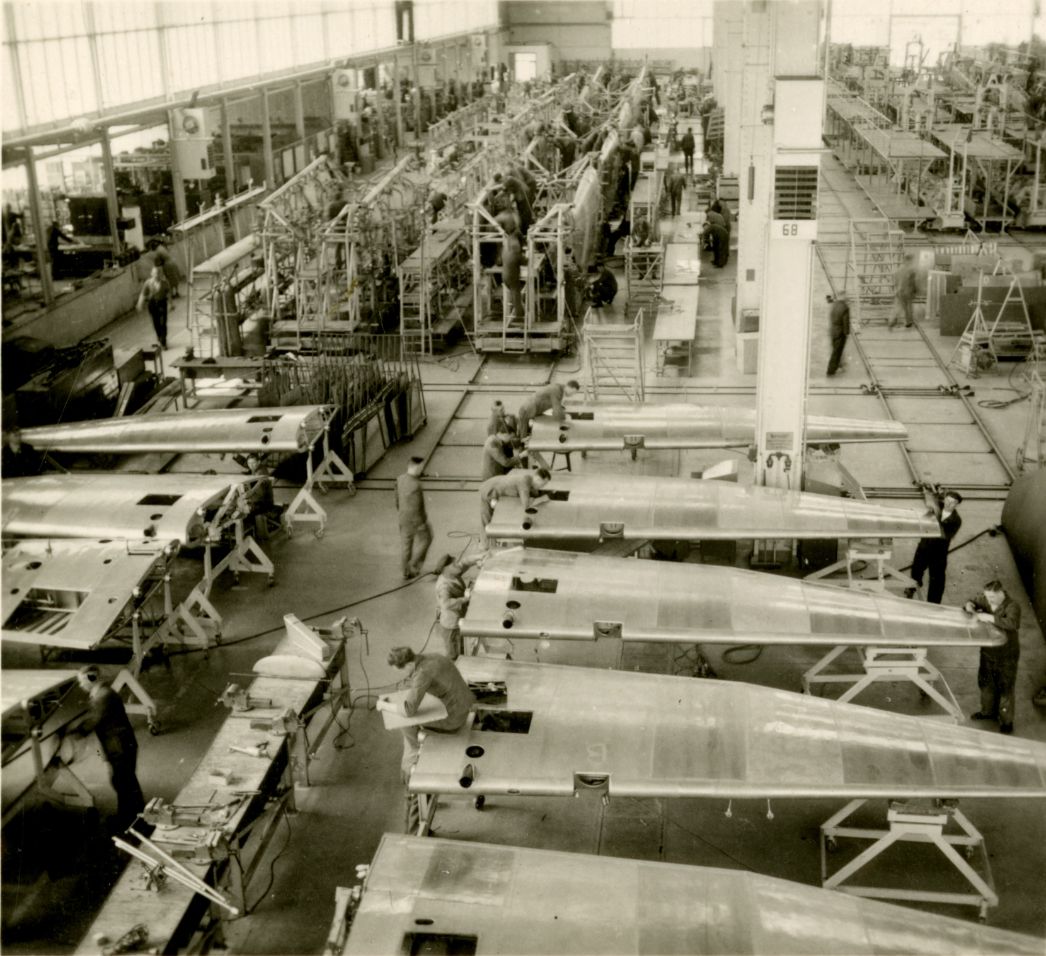

Am 8. April 1945 bombardierten die Alliierten Halberstadt und die Junkerswerke schwer. Am nächsten Tag begann die SS, das Lager in Halberstadt zu räumen. Kranke Häftlinge, die nicht marschieren konnten, brachte sie in das benachbarte Lager Langenstein-Zwieberge, wo amerikanische Truppen die Überlebenden wenige Tage später befreiten. Die übrigen Männer trieb die SS auf einen Todesmarsch. Zunächst marschierten sie in östlicher Richtung nach Lutherstadt Wittenberg. Vermutlich schlossen sie sich den Kolonnen der Häftlinge aus Langenstein-Zwieberge an. Dann aber trennten sie sich wieder, und die Häftlinge aus Halberstadt zogen nach Süden in Richtung Erzgebirge. Am 1. Mai wurde eine erste Gruppe bei Borstendorf befreit. Spätestens am 4. Mai setzte sich die Wachmannschaft ab, und der Rest der Häftlingskolonne löste sich auf. Wie viele Männer während des Todesmarsches ums Leben kamen, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Heute sind in Halberstadt weder von den Junkerswerken noch vom Barackenlager bauliche Spuren zu sehen. Im Rahmen eines Schulprojekts erarbeiteten Schülerinnen und Schüler der Carl-Kehr-Schule des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte 2004 eine Informationstafel, die an einer Halle der heutigen Maschinenbau Halberstadt GmbH in der Rudolf-Diesel-Straße 50 auf dem ehemaligen Junkerswerksgelände angebracht wurde. Sie ist nicht offen zugänglich.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Denise Wesenberg/Ellen Fauser, Halberstadt, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 455-457.