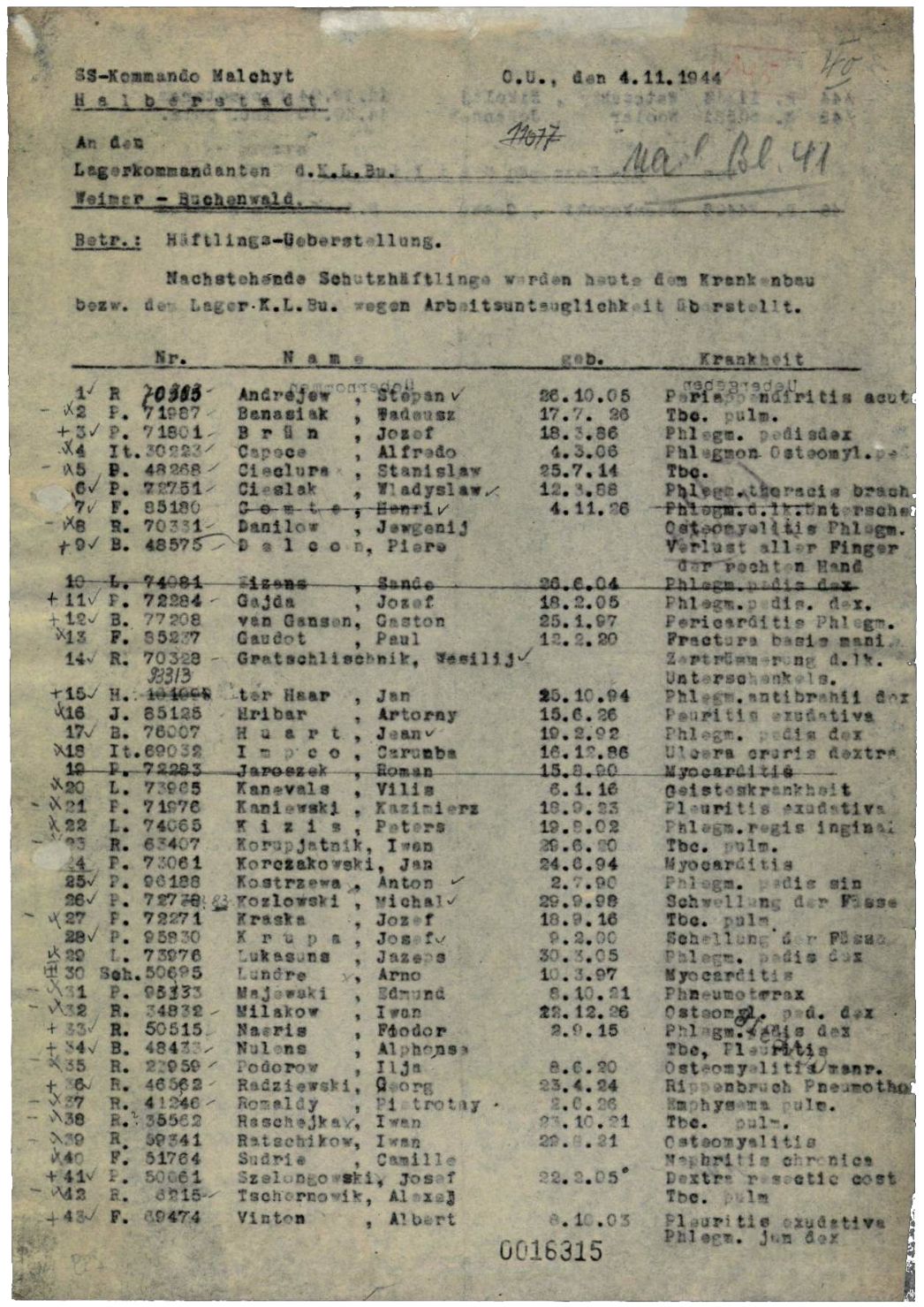

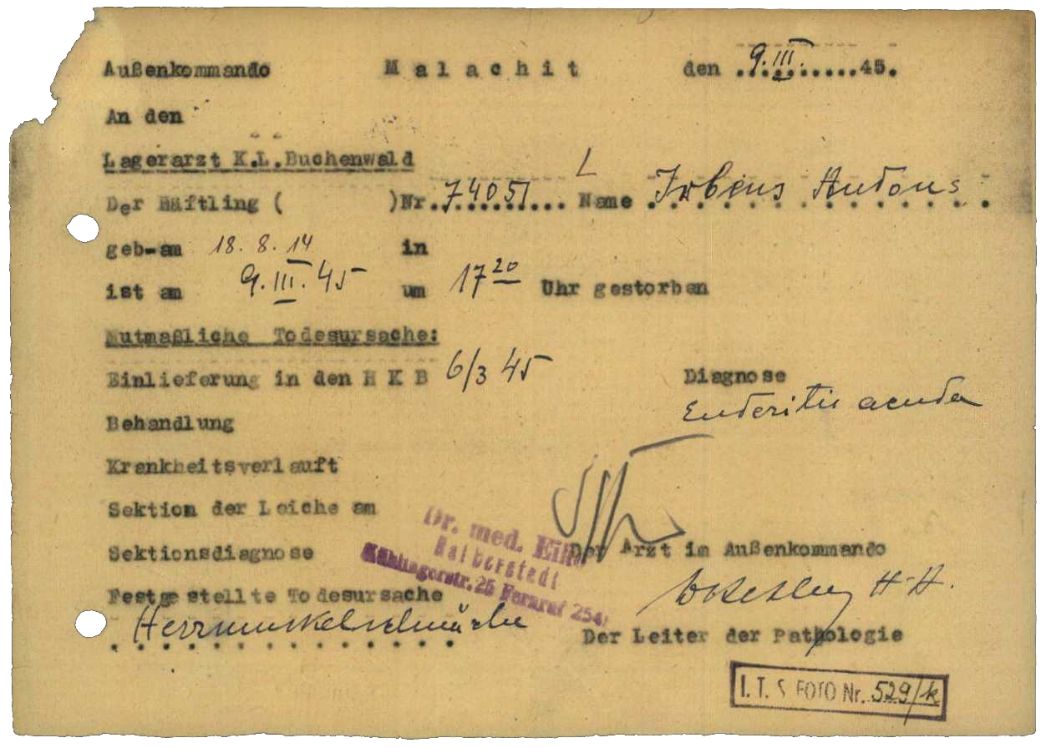

Totenschein für den lettischen Häftling Antons Irbens, 9. März 1945. Der Dreißigjährige wurde am 6. März 1945 in das Krankenrevier des Lagers gebracht. Drei Tage später starb er. Der Vertragsarzt der SS, der in Halberstadt niedergelassene Arzt Dr. Eike, bestätigte mit seiner Unterschrift die Todesursache: „Herzmuskelschwäche“.

©Arolsen Archives

Totenschein für den lettischen Häftling Antons Irbens, 9. März 1945. Der Dreißigjährige wurde am 6. März 1945 in das Krankenrevier des Lagers gebracht. Drei Tage später starb er. Der Vertragsarzt der SS, der in Halberstadt niedergelassene Arzt Dr. Eike, bestätigte mit seiner Unterschrift die Todesursache: „Herzmuskelschwäche“.

©Arolsen Archives

1/6

Ein Überlebender des Lagers Langenstein-Zwieberge im Notlazarett in Halberstadt, Mitte April 1945. Foto: Bernard Metrick

©United States Holocaust Memorial Museum, Washington

2/6

Sanitäter der U.S. Army bringen einen Überlebenden in das Notlazarett in Halberstadt, Mitte April 1945. Foto: Bernard Metrick

©United States Holocaust Memorial Museum, Washington

3/6

Befreite Häftlinge in Langenstein-Zwieberge, Mitte April 1945. Foto: Preston A. Reed (U.S. Army Signal Corps)

©United States Holocaust Memorial Museum, Washington

4/6

Befreite Häftlinge in Langenstein-Zwieberge, Mitte April 1945. Foto: Preston A. Reed (U.S. Army Signal Corps)

©United States Holocaust Memorial Museum, Washington

5/6

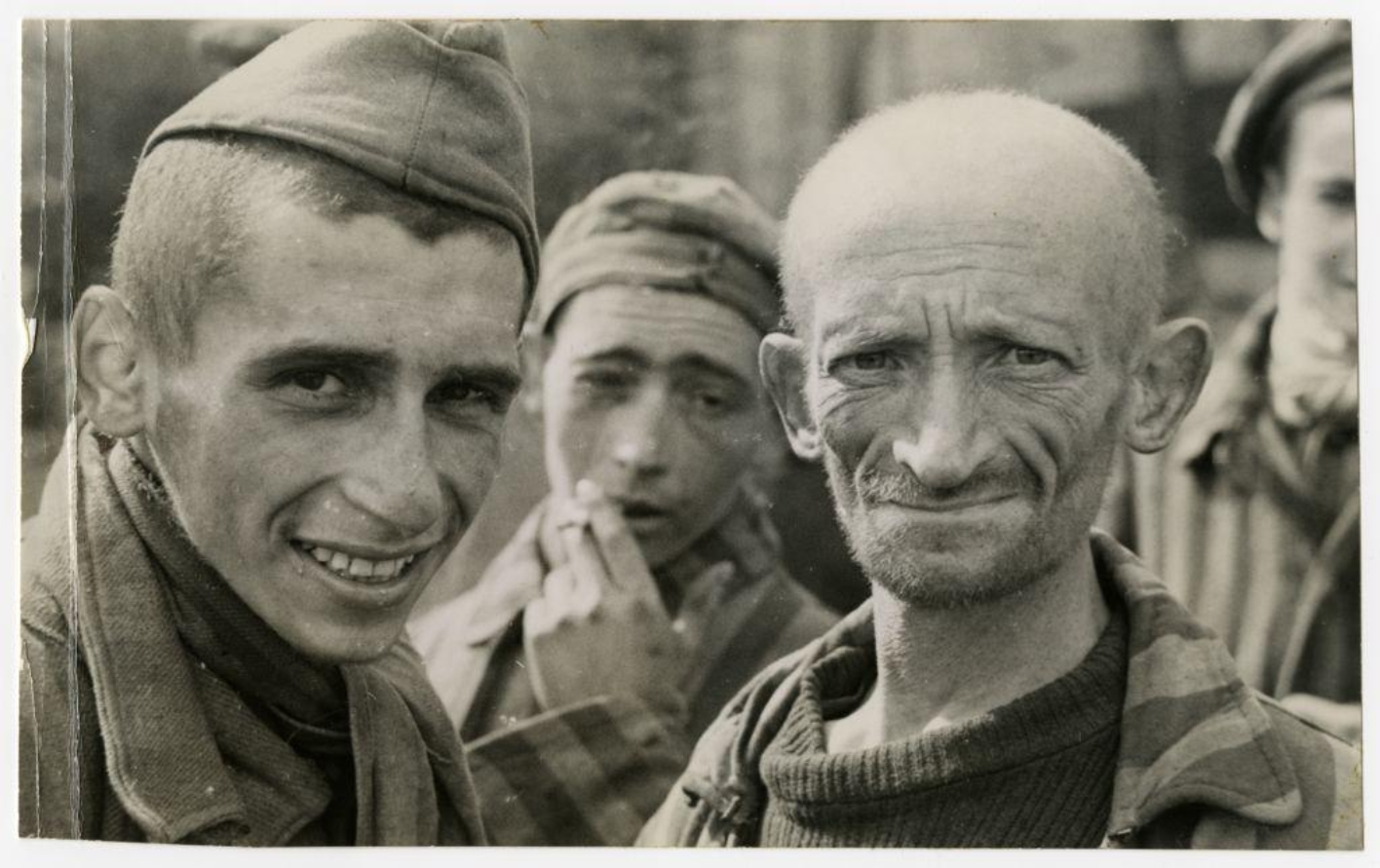

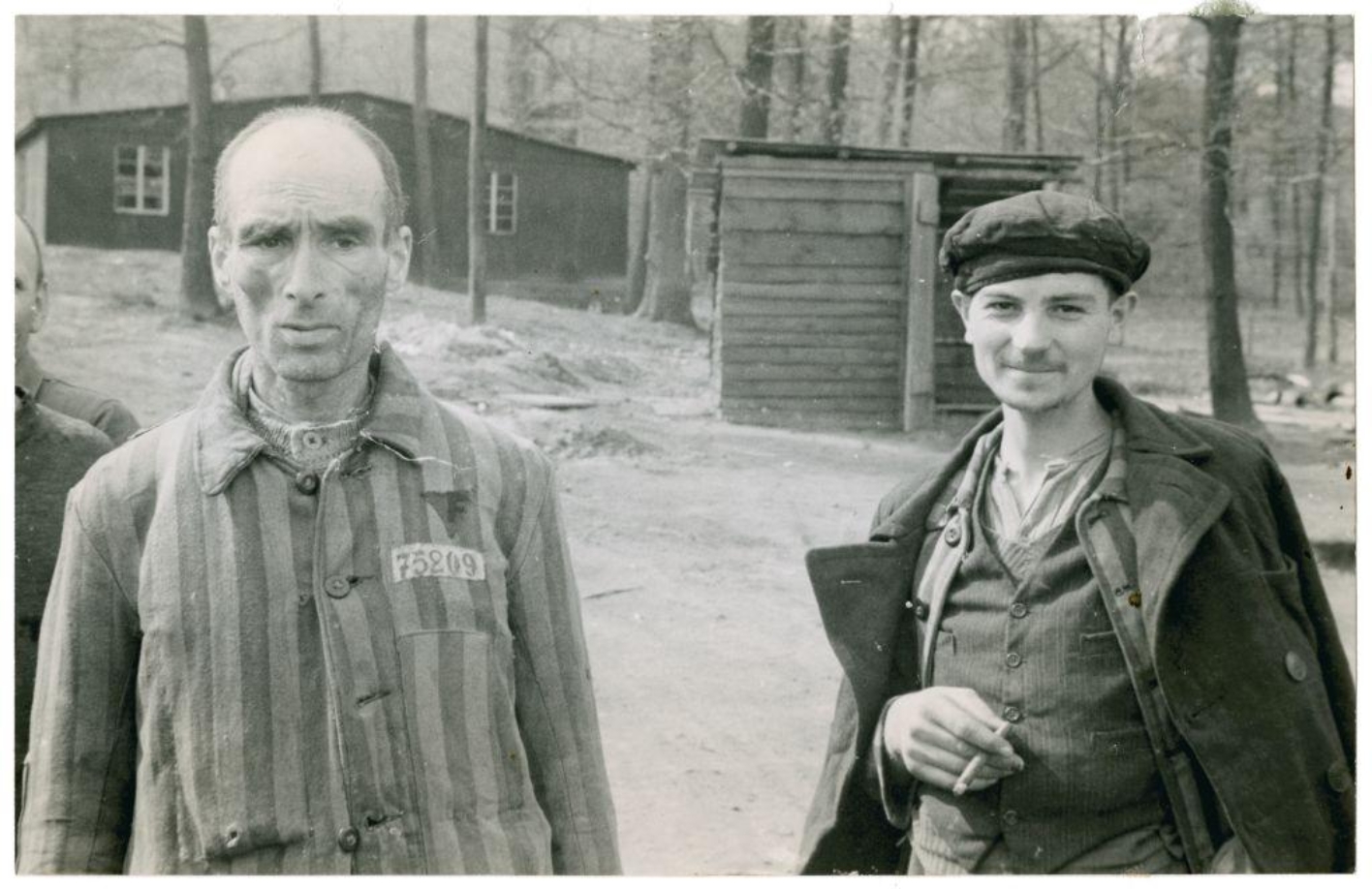

Zwei befreite Häftlinge in Langenstein-Zwieberge, Mitte April 1945. Links der Franzose Paul Contour. Foto: Preston A. Reed (U.S. Army Signal Corps)

©United States Holocaust Memorial Museum, Washington

6/6

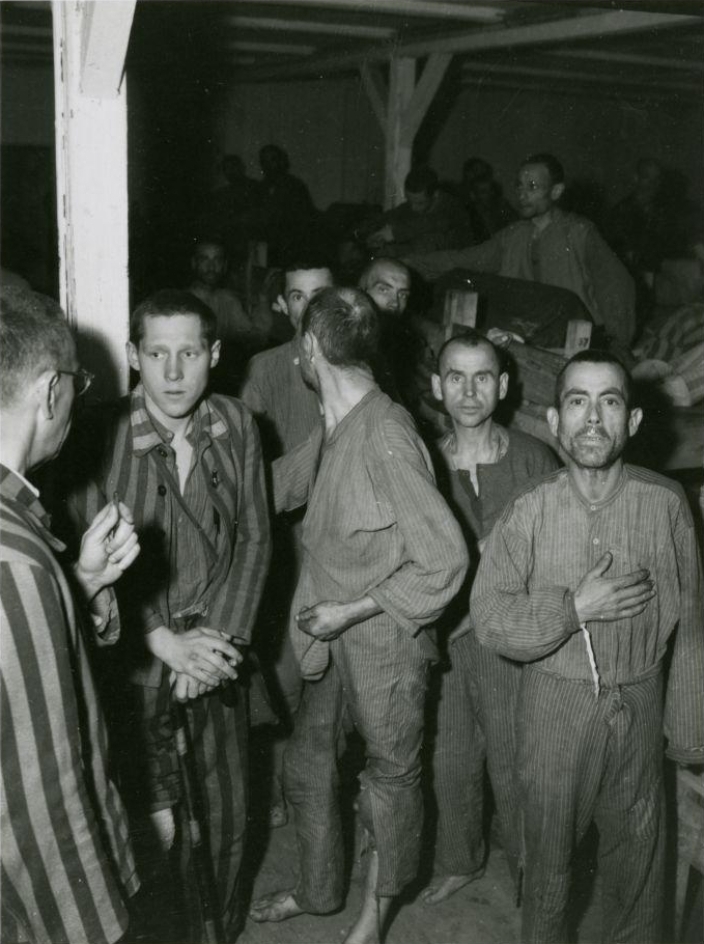

Befreite Häftlinge in Langenstein-Zwieberge, Mitte April 1945. Foto: Preston A. Reed (U.S. Army Signal Corps)

©United States Holocaust Memorial Museum, Washington

Namenstafeln an einem der Massengräber, 2024. Foto: Gero Fedtke

©Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge

Literatur:

Louis Bertrand, Nummer 85250. Konzentrationslager Buchenwald – Außenkommando Langenstein-Zwieberge. Erinnerungen / Témoignage, Halle 2019.

Denise Wesenberg, Langenstein-Zwieberge, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 487-491.