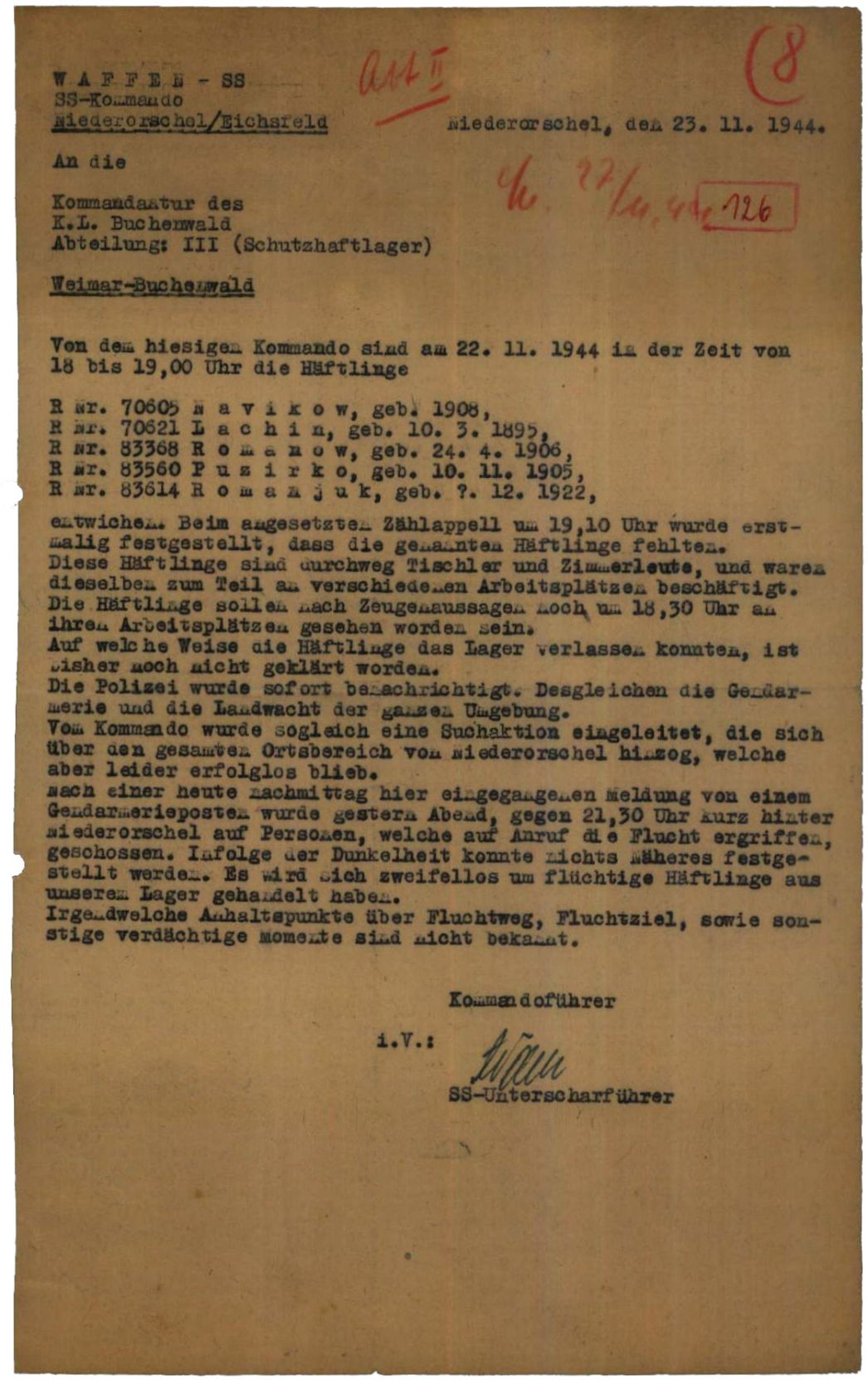

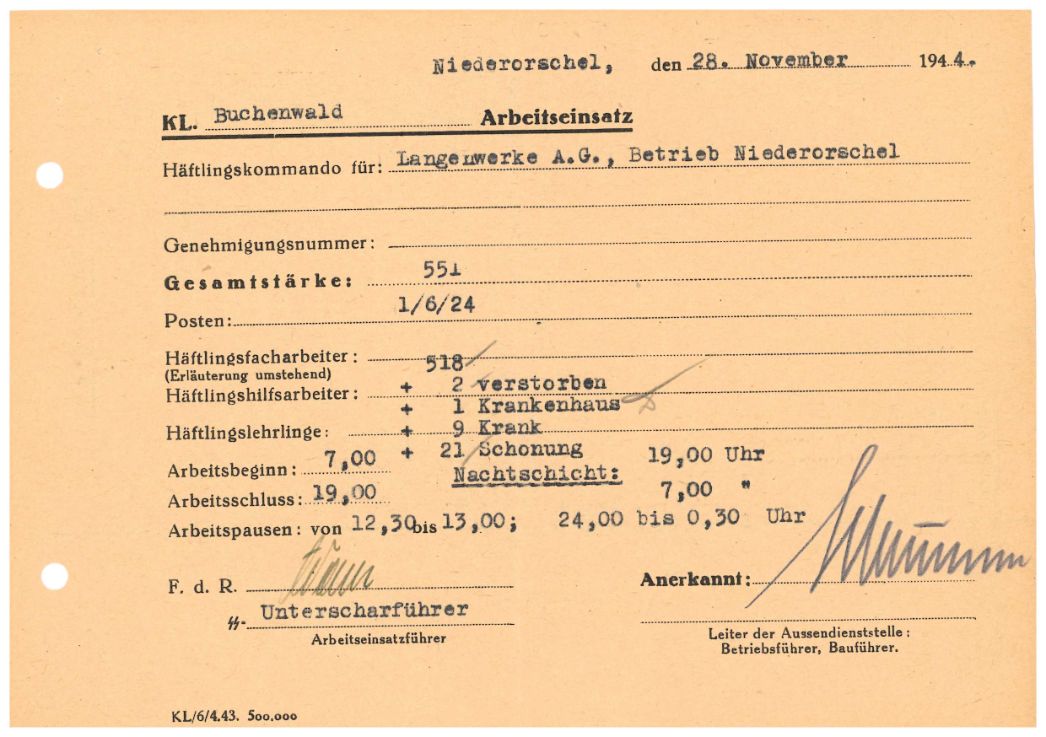

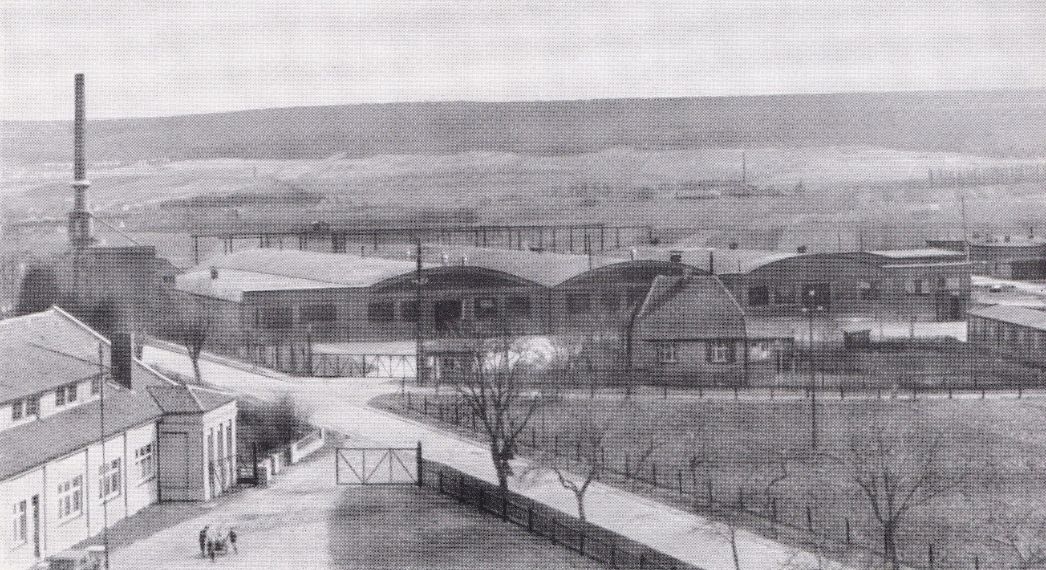

Das Lager

In der Gemeinde Niederorschel im nordwestlichen thüringischen Eichsfeld richtete die Junkers Flugzeug- und Motorenwerk AG im Herbst 1944 einen Zweigbetrieb für den Bau von Flugzeugtragflächen ein. Die Ortschaft war für die Produktion ideal: Sie lag verkehrsgünstig an der Bahnstrecke Halle-Kassel und die vorhandenen Industrieanlagen konnten angemietet werden. Das zweigeteilte Werks- und Lagerareal befand sich am nördlichen Ortsausgang in der Nähe des Bahnhofs und direkt an der Landstraße nach Gernrode. Unterhalb der Bahntrasse brachte die SS die KZ-Häftlinge in dem Websaal einer Textilfabrik, der Mechanischen Weberei AG, unter. Dieser war in Stuben unterteilt und rudimentär mit dreistöckigen Pritschen und Waschmöglichkeiten ausgestattet worden. Ein angrenzendes Gebäude diente als Unterkunft für die SS -Wachmannschaften. Zudem gab es einen Appellplatz und ein Krankenrevier. Eine Holzbaracke fungierte als Kantine. Unmittelbar an den Lagerbereich grenzten die drei Rundbogenhallen des Sperrholzwerkes Hermann Becher, von denen zwei für die Junkersproduktion genutzt wurden. Das Lager und der Arbeitsbereich waren mit elektrisch geladenem Stacheldraht eingefasst und durch einen ebenfalls umzäunten Korridor miteinander verbunden.

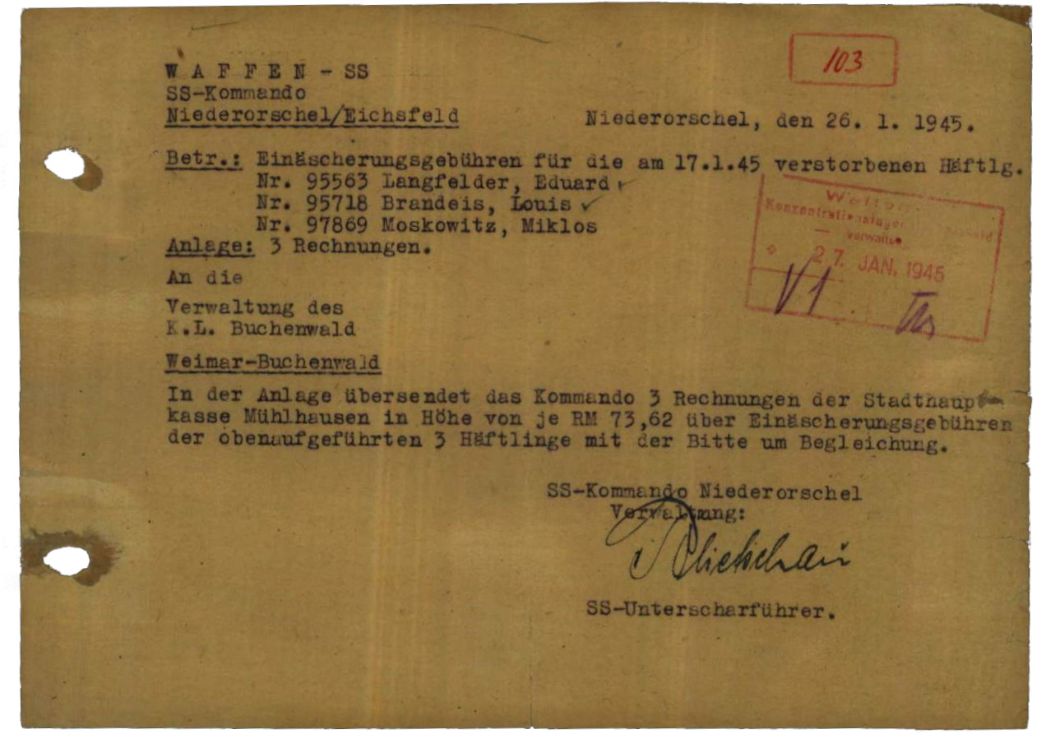

Krankheit und Tod

Die Krankenstation des Lagers bestand aus einer Ambulanz und einem Dutzend Betten für die Schwerkranken. Als Häftlingsärzte setzte die SS die Mediziner Charles Odic aus Paris und Bela Neufeld aus dem ungarischen Nagyszőlős (dem heutigen Wynohradiw in der Ukraine) ein. Ein Häftlingspfleger unterstützte sie. Der SS-Sanitäter Unterscharführer Arzt, der ebenso für die Außenlager in Mühlhausen verantwortlich war, beaufsichtigte sie. Die Häftlinge litten unter Durchfallerkrankungen, Eiterbeulen, Abszessen und Phlegmonen. Der 51-jährige Samu Gal aus dem siebenbürgischen Bánffyhunyad war der erste Tote. Entkräftet durch eine Darmentzündung, erlag er am 27. Oktober 1944 einer Herzschwäche. Bis zur Räumung des Lagers starben nachweislich 20 Häftlinge. Als Todesursache wurde hauptsächlich Herz-Kreislauf-Versagen angeführt. Die Toten ließ die SS im städtischen Krematorium in Mühlhausen einäschern und die Urnen größtenteils auf dem Neuen Friedhof in Mühlhausen beisetzen.

Bewachung

Mit dem Anstieg der Zahl der Häftlinge wuchs auch die Wachmannschaft in Niederorschel. Anfangs umfasste sie 20 SS-Männer, im März 1945 waren schließlich 43 SS-Männer im Außenlager Niederorschel tätig. Vielfach handelte es sich um ältere Wehrmachtssoldaten, die zum Wachdienst in den Konzentrationslagern zur SS überstellt worden waren. Als Kommandoführer setzte die Buchenwalder Lagerführung SS-Hauptscharführer Hans Masorsky ein. Der 1891 in Flensburg geborene Masorsky war ein ehemaliger Land- und Industriearbeiter und langjähriges NSDAP-Mitglied. Seit 1939 stand er im KZ-Dienst. Aus dem KZ Lublin-Majdanek war er 1942 nach Buchenwald versetzt worden, wo er unter anderem als zeitweiliger Kommandoführer im Außenlager in Goslar fungierte. Überlebende des Außenlagers Niederorschel charakterisierten ihn später als aufbrausend und gewalttätig. Wegen seines Dienstes im KZ Lublin-Majdanek verurteilte ihn ein polnisches Gericht 1948 zu acht Jahren Haft. Strafrechtliche Verurteilungen wegen Verbrechen in Niederorschel sind nicht bekannt.

Räumung

Aufgrund des Rückgangs der Produktion brachte die SS bereits Mitte Februar 1945 135 Häftlinge aus Niederorschel in das Außenlager Langenstein-Zwieberge. Als Ende März 1945 der Befehl eintraf, das Lager zu räumen, befanden sich noch über 520 Häftlinge in Niederorschel. Am Abend des 1. April, Ostersonntag, verließen die Häftlinge das Lager, um zu Fuß in das rund 100 Kilometer entfernte KZ Buchenwald zu marschieren. In den Wirren des Aufbruchs gelang es einigen Häftlingen – unterstützt durch Einwohnerinnen und Einwohner –, zu fliehen und sich zu verstecken. Nachdem Dörfer und Städte wie Eberleben, Greußen und Sömmerda passiert wurden, legte die SS im geräumten Außenlager Berlstedt nahe Buchenwald für mehrere Tage eine Marschpause ein. Berichten zufolge war es dem Lagerältesten Otto Hermann gelungen, die SS hierzu zu überreden. Am Abend des 10. April registrierte die Buchenwalder SS 425 aus Niederorschel eintreffende Häftlinge. Der Aufenthalt in Berlstedt hatte sie davor bewahrt, aus Buchenwald auf einen weiteren Todesmarsch geschickt zu werden. Wie viele Häftlinge auf dem Weg nach Buchenwald umkamen oder fliehen konnten, ist nicht bekannt.

Literatur:

Wolfgang Große, Aus dem Umkreis der Kamine. Überlebende eines KZ-Außenlagers berichten, Duderstadt 2009.