Das Lager

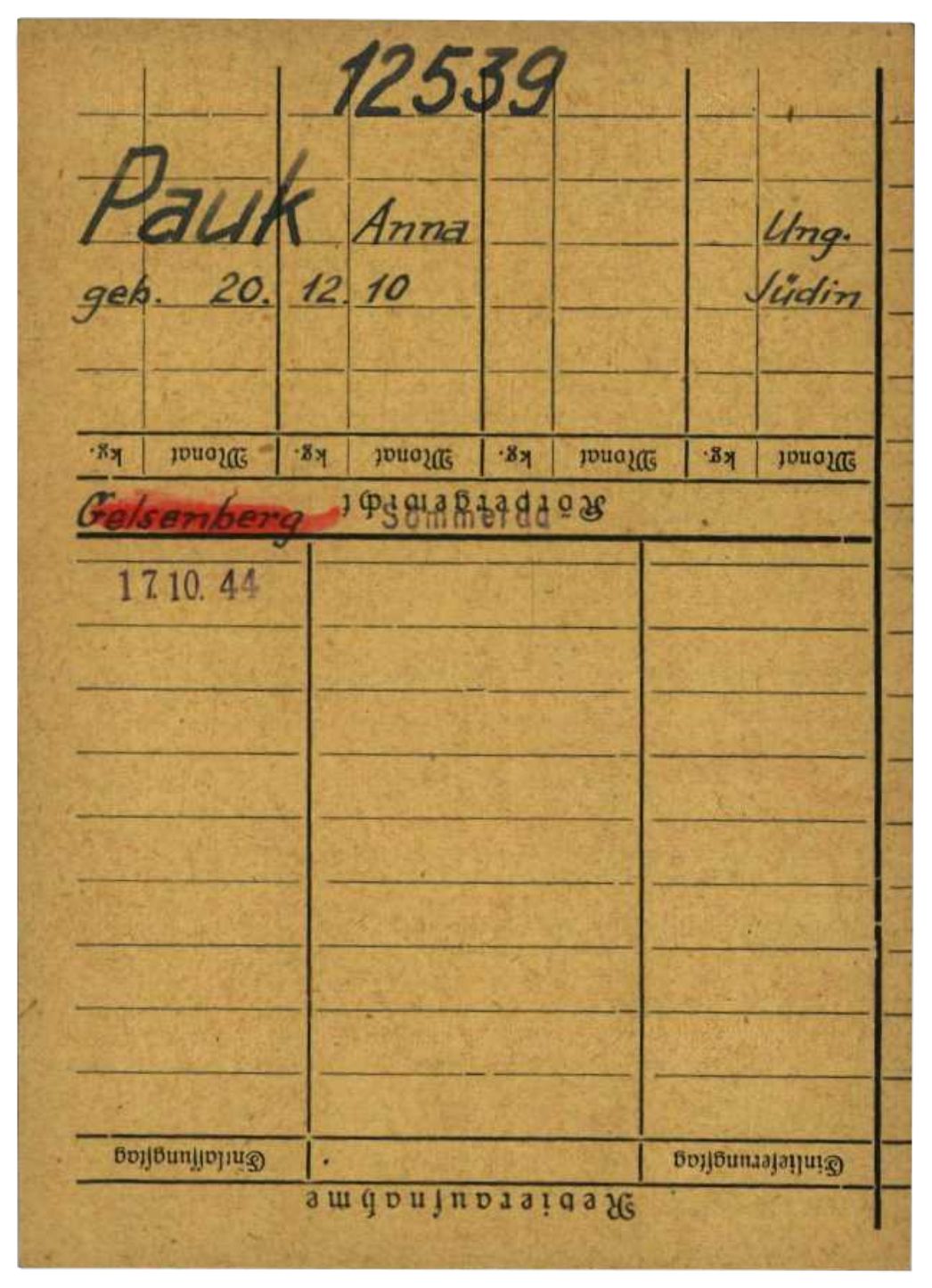

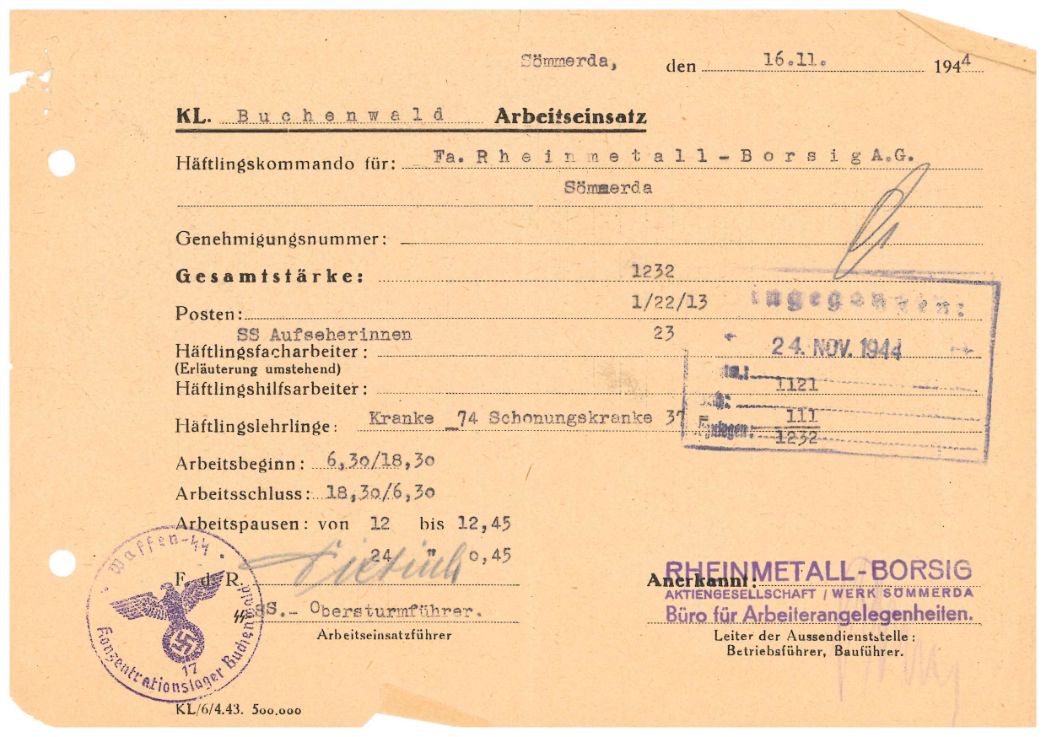

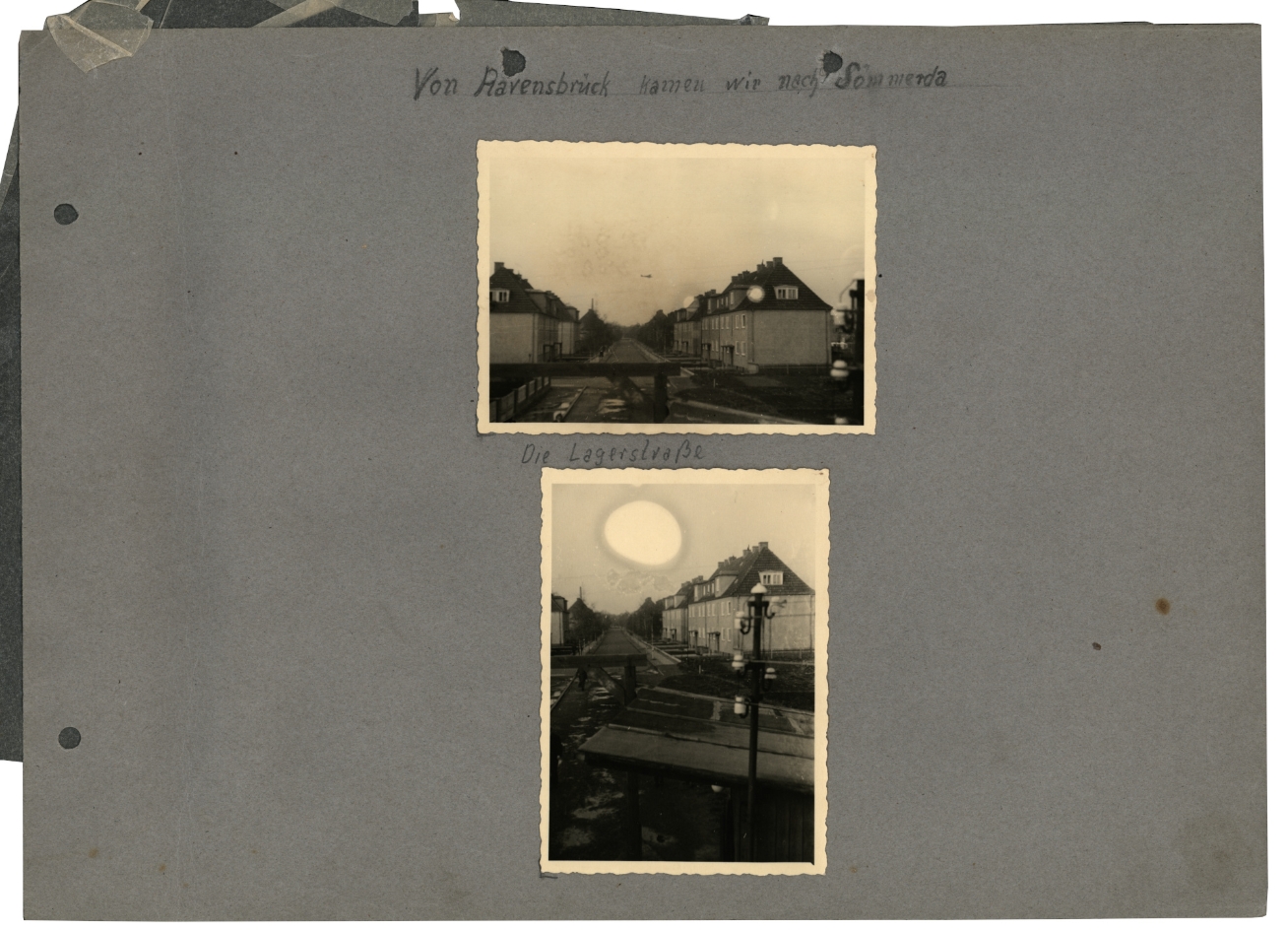

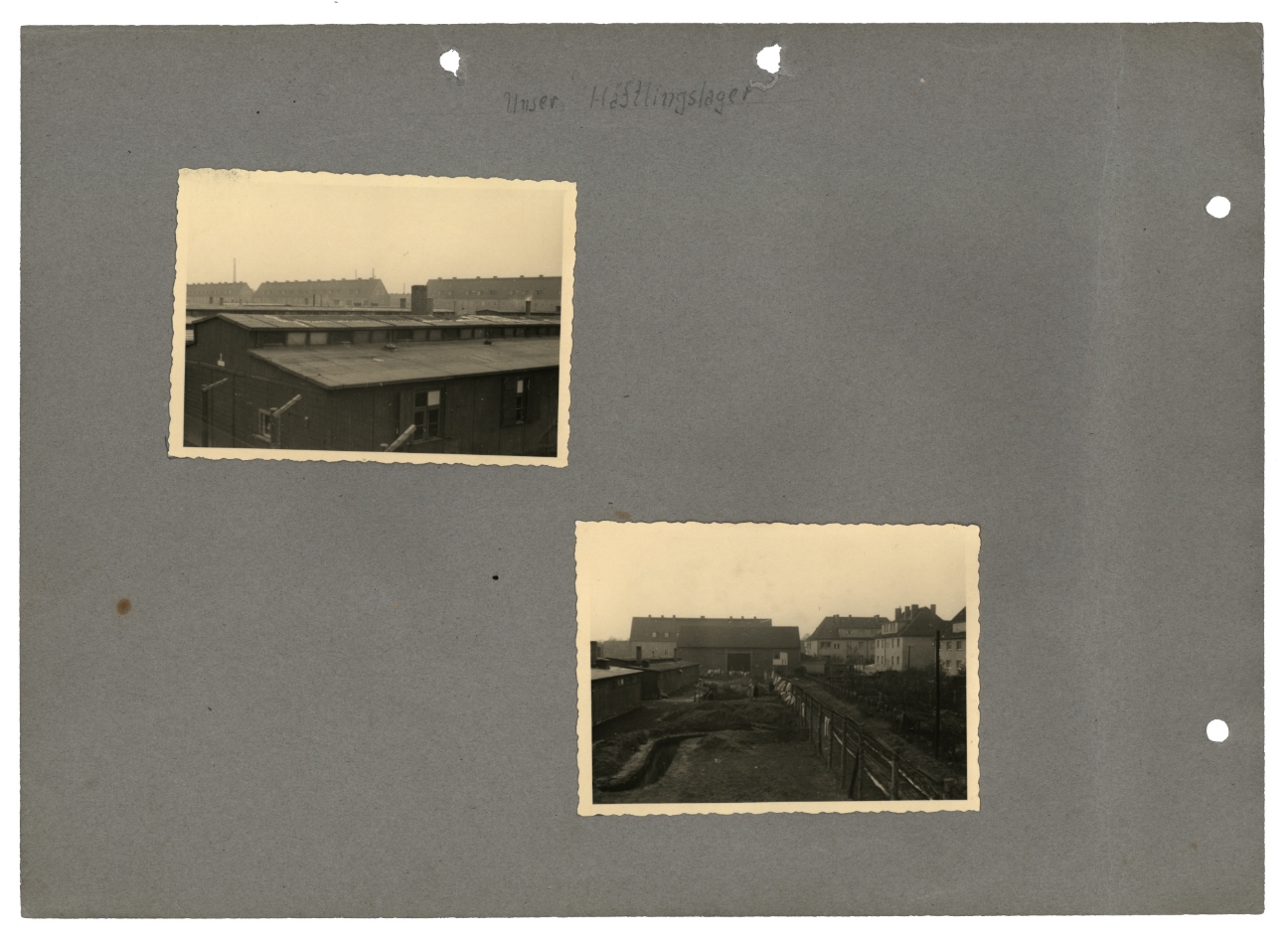

Die Rheinmetall-Borsig AG, einer der führenden Rüstungskonzerne, betrieb im thüringischen Sömmerda eines seiner Werke. In den Kriegsjahren produzierte das Werk neben Schreib- und Rechenmaschinen vor allem Rüstungsgüter, wie Zünder, Maschinengewehre und Munition. In der zweiten Kriegshälfte bildeten Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus West- und Osteuropa den Großteil der über 10.000 Beschäftigten. Im Sommer 1944 forderte die Werksleitung zudem KZ-Häftlinge von der SS an. Die Mitte September eintreffenden weiblichen Häftlinge wurden in einem Barackenlager am südlichen Stadtrand, in der heutigen Thomas-Müntzer-Straße untergebracht. Ursprünglich war es für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion errichtet worden. Stacheldraht und sechs hölzerne Wachtürme sicherten den Lagerteil der KZ-Häftlinge. Als Unterkünfte dienten sechs umgebaute Pferdestallbaracken, aufgeteilt in Schlaf- und Gemeinschaftsräume. Schlafen mussten die Frauen in dreistöckigen Holzgestellen. Die Unterkunft der Männer und Frauen der Wachmannschaft befand sich in der angrenzenden Wohnsiedlung.

Bewachung

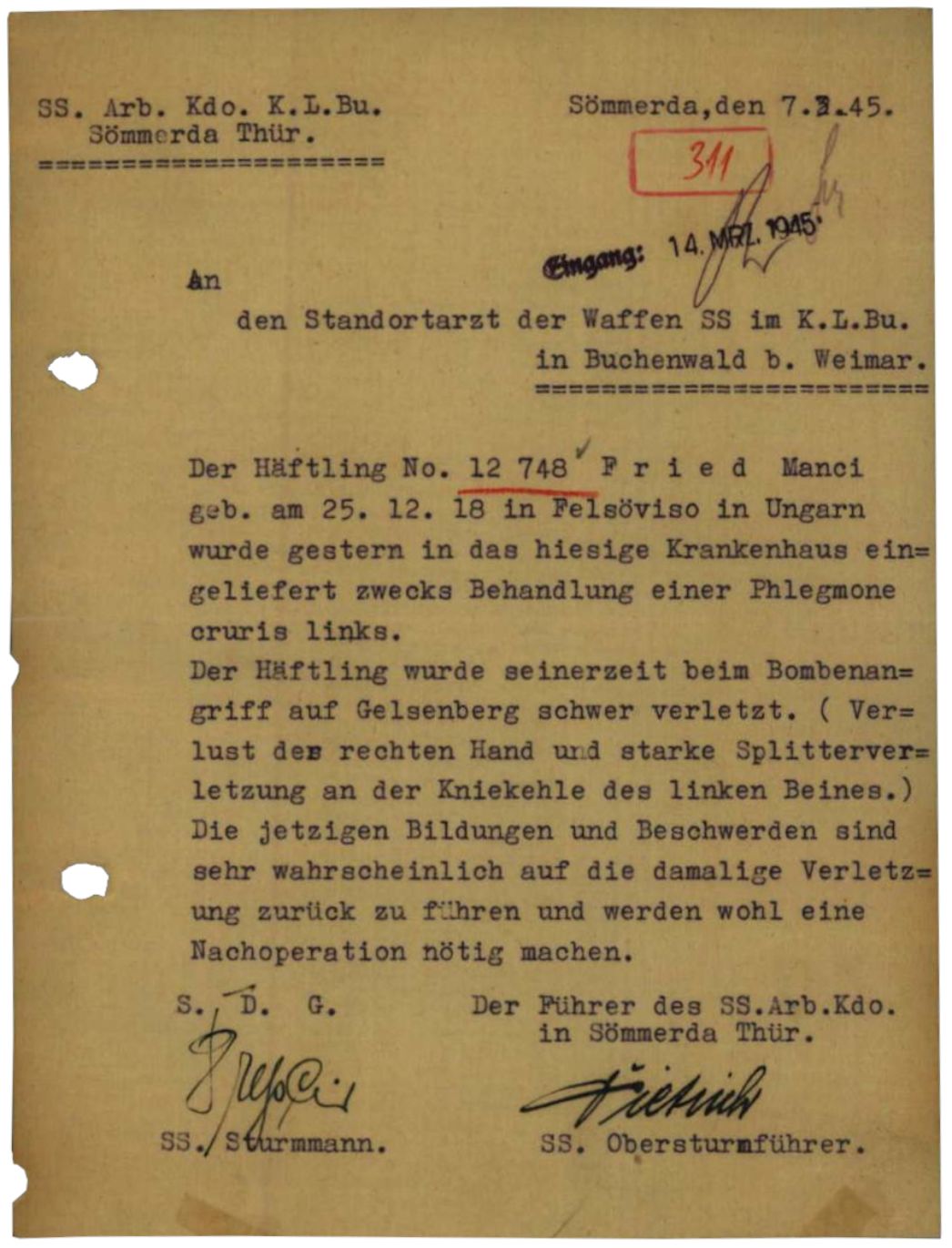

Mit den Häftlingen wechselten auch die SS-Männer aus dem aufgelösten Außenlager in Gelsenkirchen nach Sömmerda. Ihr Kommandoführer SS-Obersturmführer Eugen Dietrich (1889-1966) war im Ersten Weltkrieg Soldat und Offizier gewesen. Im Krieg als Reservist reaktiviert, gehörte er seit 1942 zur Buchenwalder SS. Vor Gelsenkirchen hatte er bereits als Kommandoführer im Außenlager Mühlhausen fungiert. Ende 1944 umfasste die ihm unterstehende Wachmannschaft 16 SS-Männer und 21 SS-Aufseherinnen. Die Aufseherinnen stammten aus der Belegschaft des Rheinmetall-Werks in Sömmerda. Eigens für den KZ-Dienst angeworben, bewachten sie nach einem Lehrgang im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück die Häftlinge im Lager und bei der Arbeit. Eine von ihnen, Anna Becker, verurteilte ein sowjetisches Militärtribunal in Weimar 1946 wegen der Misshandlung von KZ-Häftlingen zu zehn Jahren Haft. Zuvor war sie bereits im sowjetischen Speziallager Nr. 2 in Buchenwald inhaftiert gewesen. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Eugen Dietrich führten in den 1960er-Jahren zu keinem Ergebnis.

Räumung

Am 4. April 1945 räumte die SS das Lager. Die Kranken verlegte sie mit der Bahn in das Frauenaußenlager Altenburg. Alle übrigen mussten zu Fuß in Richtung Osten gehen. Nach einer Woche und fast hundert Kilometern erreichten sie Zipsendorf, einen Nachbarort von Meuselwitz (Thüringen), wo die SS den Marsch teilte. Eine Hälfte der Marschgruppe lief weiter bis in das Frauenaußenlager Altenburg. Nach einem Tag Pause dort marschierten sie nach Südosten. Viele von ihnen flohen am 13. April 1945 zu den anrückenden amerikanischen Verbänden und wurden bei Reinholdshain (Glauchau) befreit. Die andere Marschgruppe blieb kurz im Frauenaußenlager Meuselwitz. Von dort brachte die SS sie zunächst per Bahn bis Chemnitz und trieb sie dann zu Fuß noch fast vier Wochen weiter in südöstlicher Richtung. Erst am 9. Mai 1945 wurden sie auf tschechischem Gebiet von Truppen der Roten Armee befreit. Zeuginnen berichten, dass die Märsche der Frauen aus Sömmerda zahlreiche Opfer forderten.

Spuren und Gedenken

Das Barackenlager wurde nach dem Krieg abgebaut und das Lagerareal überbaut. Heute befindet sich dort eine Wohnsiedlung. Am ehemaligen Lagerstandort erinnert nichts an die Existenz des Außenlagers. Auf dem Firmengelände von Rheinmetall steht heute ein Industriepark. Nach dem Krieg war das Werk zunächst enteignet und später in den volkseigenen Betrieb Robotron Büromaschinenwerk umgewandelt worden. Die Stadt Sömmerda ließ 2003 an einer in den 1980er-Jahren errichteten Stele für die Opfer der Todesmärsche am Parkweg/Ecke Uhlandstraße eine Gedenktafel für das Frauenaußenlager anbringen. 2025 richtete die Stadt in einem ehemaligen Pförtnergebäude des Rheinmetallwerks in der Rheinmetallstraße den Gedenk- und Bildungsort „Tor 8“ ein. Ein Mahnmal eines Sömmerdaer Künstlerkollektivs (Heinz Wolf, Wolfgang Schneider, Matthias Hohmann) erinnert dort an die Frauen des Außenlagers. Der Gedenk- und Bildungsort „Tor 8“ wird zukünftig durch Bildungsangebote flankiert und Ausgangspunkt für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Frauenaußenlager sein.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort der Todesmarschstele auf GoogleMaps

Link zum Standort des Gedenkortes „Tor 8“ auf GoogleMaps

Kontakt:

Gedenk- und Bildungsort „Tor 8“

Literatur:

Francis-Romeo Reich, Kunst und Kultur im Außenlager Sömmerda, Leipzig 2025.

Irmgard Seidel, Sömmerda, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 575-577.