Das Lager

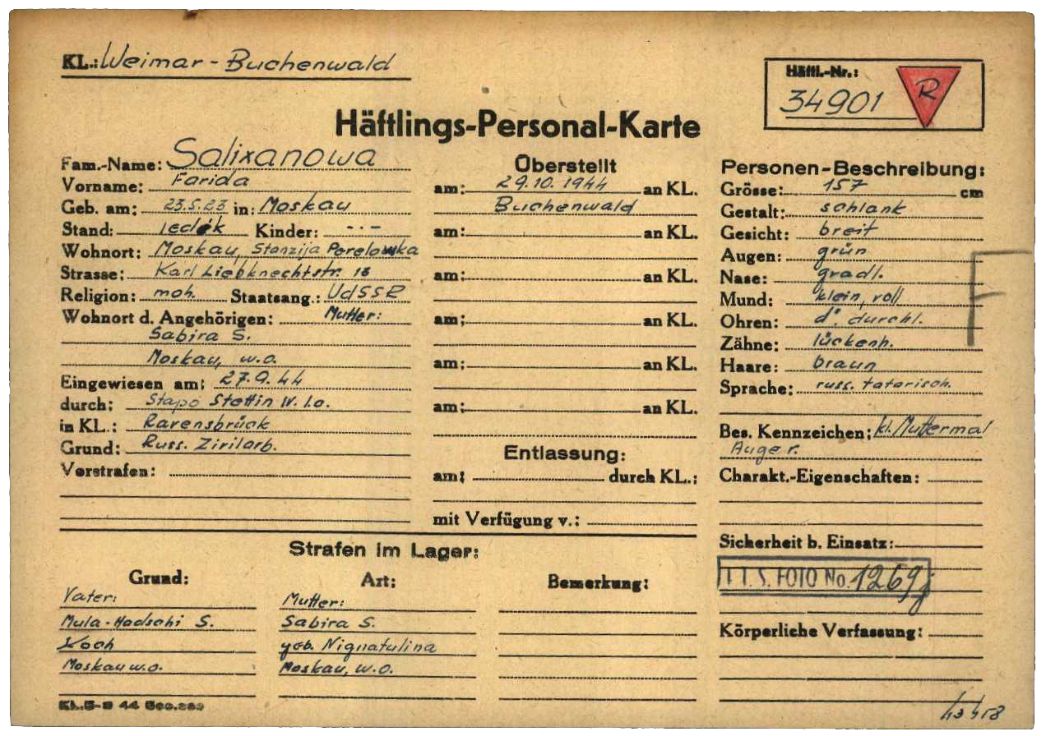

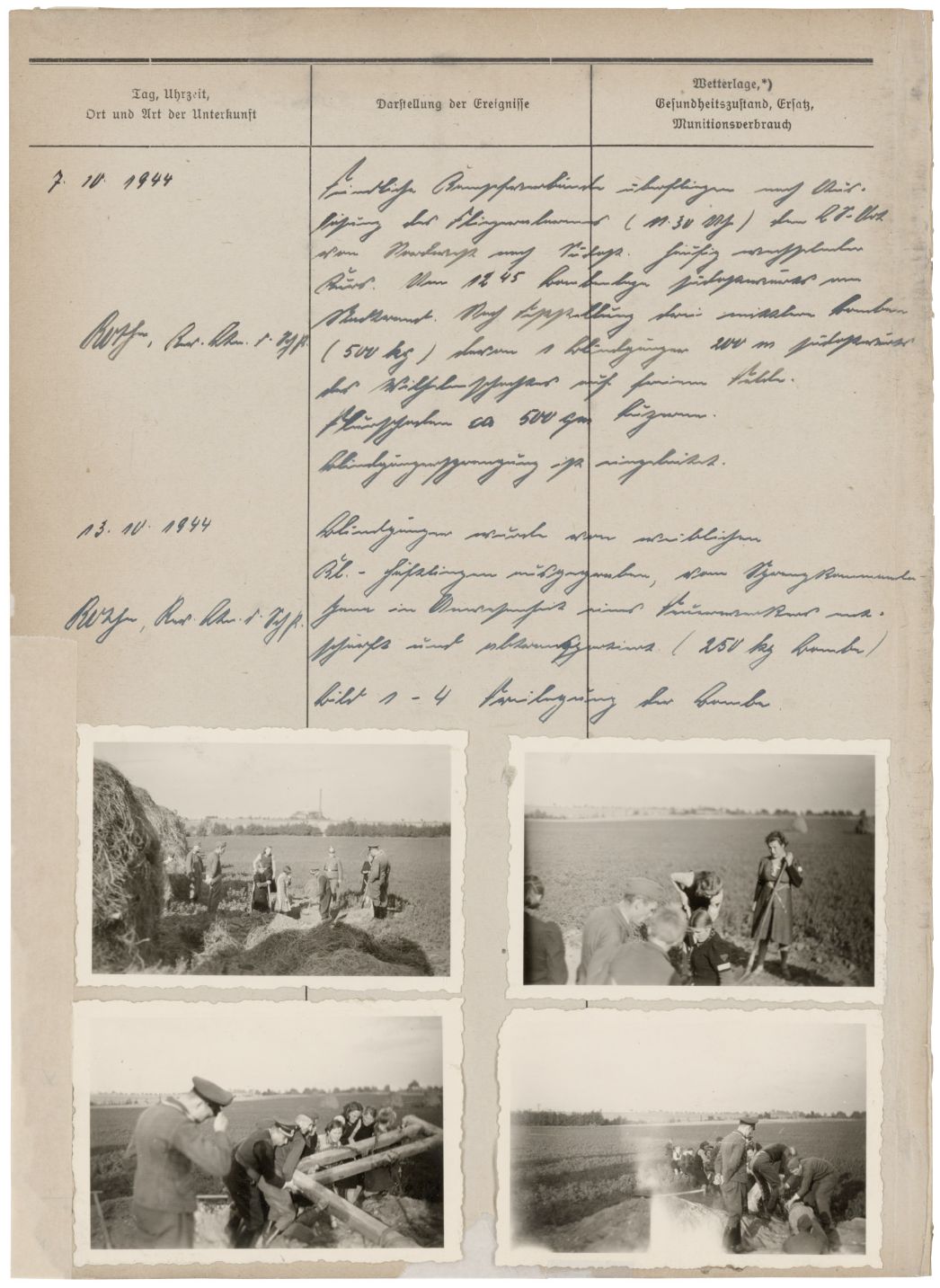

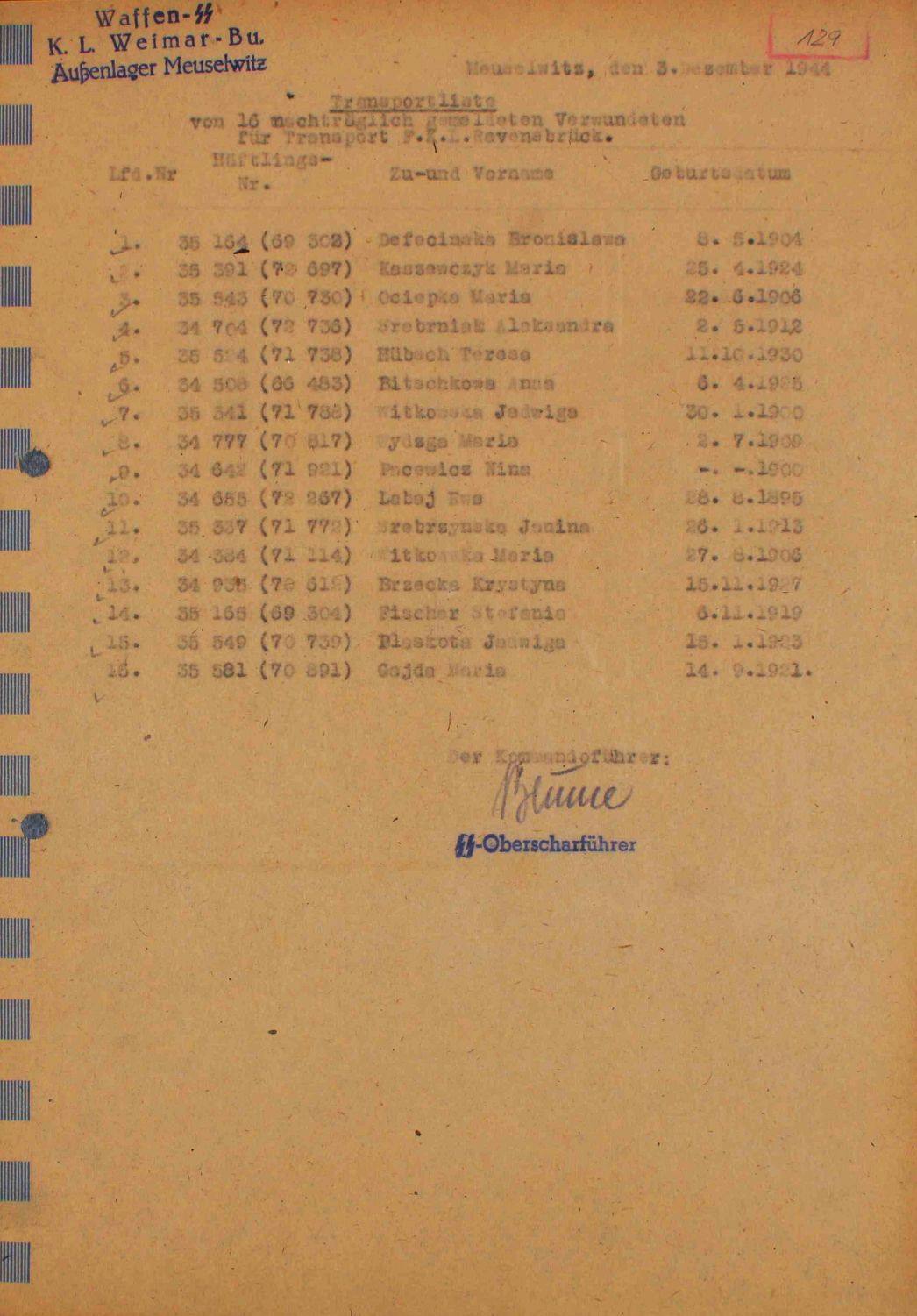

Im Zuge der Kriegsvorbereitung baute die Hugo-Schneider AG (HASAG) aus Leipzig ab 1936 am östlichen Stadtrand von Meuselwitz eine stillgelegte Porzellanfabrik zu einem Rüstungswerk aus. Die Betriebsverwaltung lag in Gebäuden an der Ringstraße, heute Heinrich-Heine-Straße. Links und rechts der heutigen Nordstraße erstreckte sich entlang eines Gleisanschlusses das umzäunte Werk mit Produktionshallen und einem Barackenlager. In diesem brachte die Werksleitung ab Oktober 1944 zunächst weibliche KZ-Häftlinge unter, die sie von der SS angefordert hatte. Zum Frauenlager gehörten sechs der insgesamt zehn Baracken sowie einige Nebengebäude. Jede der Baracken wurde mit 200 Frauen belegt. Das Lager war umzäunt und hatte ein Eingangstor. Der kurze Weg zu den Werkhallen und das hermetisch geschlossene Areal aus Werkhallen und Lager minimierten Kontakte zur Stadtbevölkerung. Unmittelbar neben dem Frauenlager richtete die HASAG im November 1944 zusätzlich ein Außenlager für männliche KZ-Häftlinge ein.

Räumung

Am 4. April 1945 brachte die SS 618 Frauen aus dem geräumten Außenlager in Sömmerda nach Meuselwitz. Damit befanden sich 2.000 Frauen und 330 Männer in den beiden Meuselwitzer Lagern der HASAG. Die Räumung durch die SS begann am 12. April. Direkt vom Gleisanschluss im Werk fuhren die Gefangenen in vollgestopften, offenen Güterwaggons in Richtung Chemnitz ab. Bei Most im heutigen Tschechien geriet der Zug in einen Fliegerangriff; es gab Tote und Verwundete. Einige flohen, doch die SS-Männer, die Aufseherinnen und sudetendeutsche Hitlerjugend trieben die Häftlinge wieder zusammen. Der folgende Fußmarsch im Bereich der tschechisch-deutschen Grenze forderte ungezählte Opfer. Eine der Marschgruppen wurde erst am 8. Mai 1945 von der Roten Armee befreit.

Literatur:

Irmgard Seidel, Meuselwitz (Frauen), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 523-526.