Das Lager

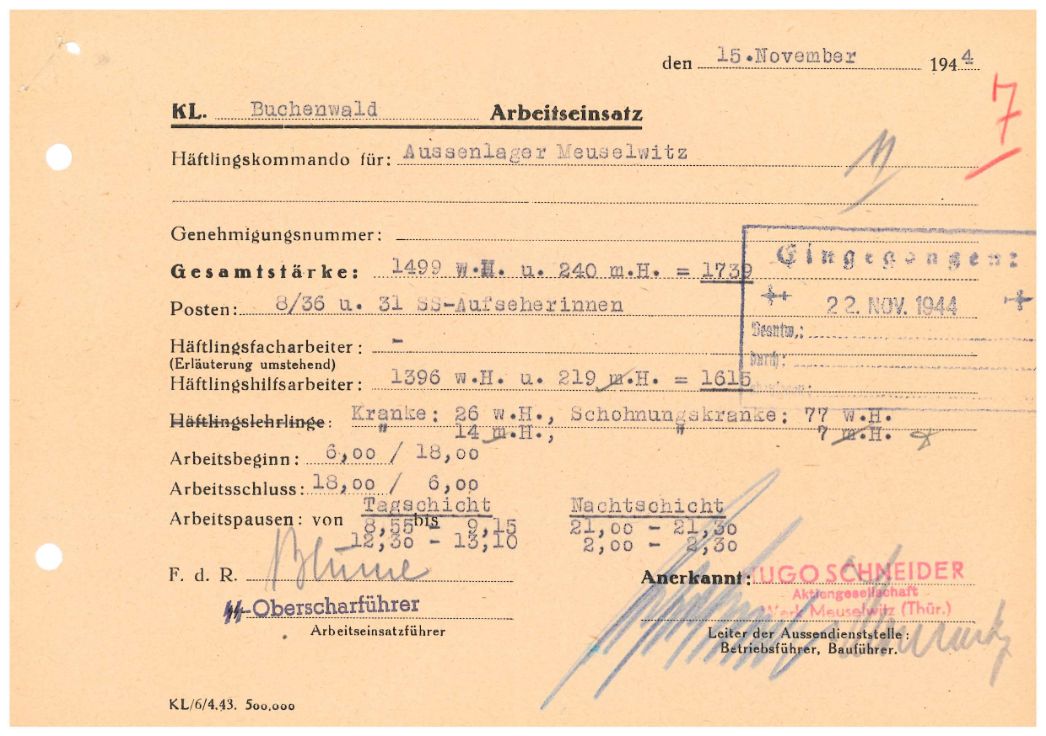

Seit 1936 betrieb der Leipziger Rüstungskonzern Hugo-Schneider AG (HASAG) in Meuselwitz, rund 30 Kilometer südlich von Leipzig, in einer ehemaligen Porzellanfabrik ein Rüstungswerk. Es befand sich am östlichen Stadtrand zu beiden Seiten der heutigen Nordstraße. In einem an das Werk angrenzenden Barackenlager, das ursprünglich als Unterkunft für Zwangsarbeitende aus den deutsch besetzten Ländern Europas gedient hatte, richtete die SS bereits im Oktober 1944 auf Anforderung der HASAG ein Frauenaußenlager des KZ Buchenwald ein. Auf demselben Areal entstand einige Wochen später ein Männeraußenlager. Es lag unterhalb des Frauenlagers und umfasste einige Gebäude. Die Funktionsbauten wie die Küche befanden sich im Frauenlager. Die Verpflegung holten männliche Häftlinge täglich am Eingang des Frauenlagers ab.

Krankheit und Tod

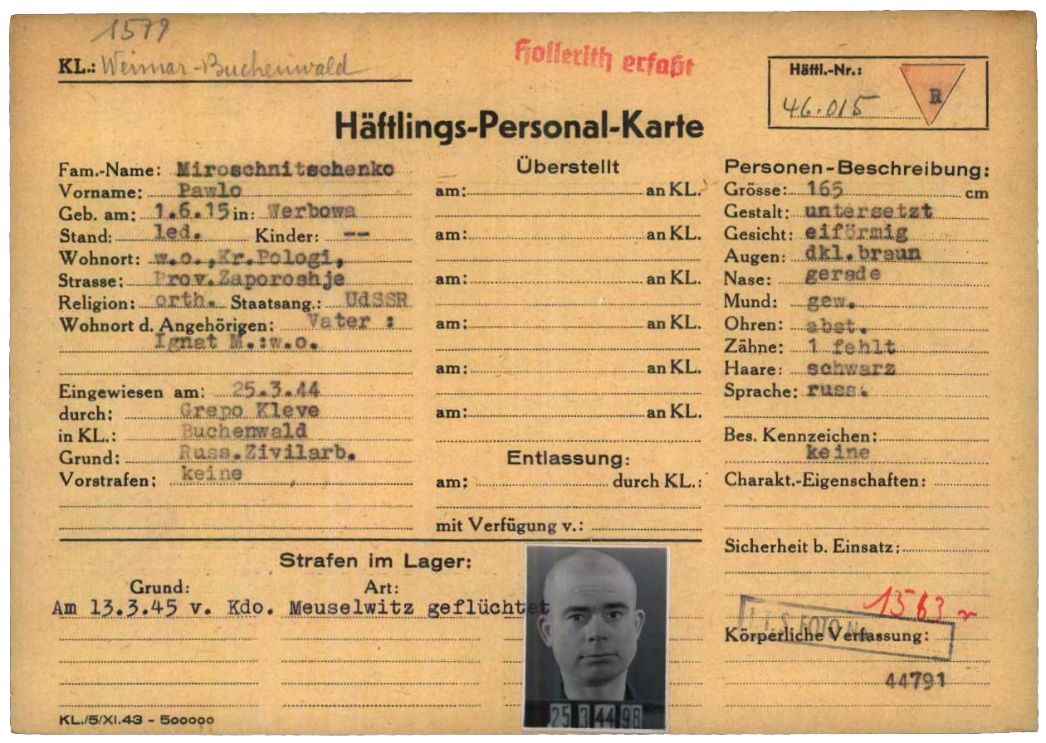

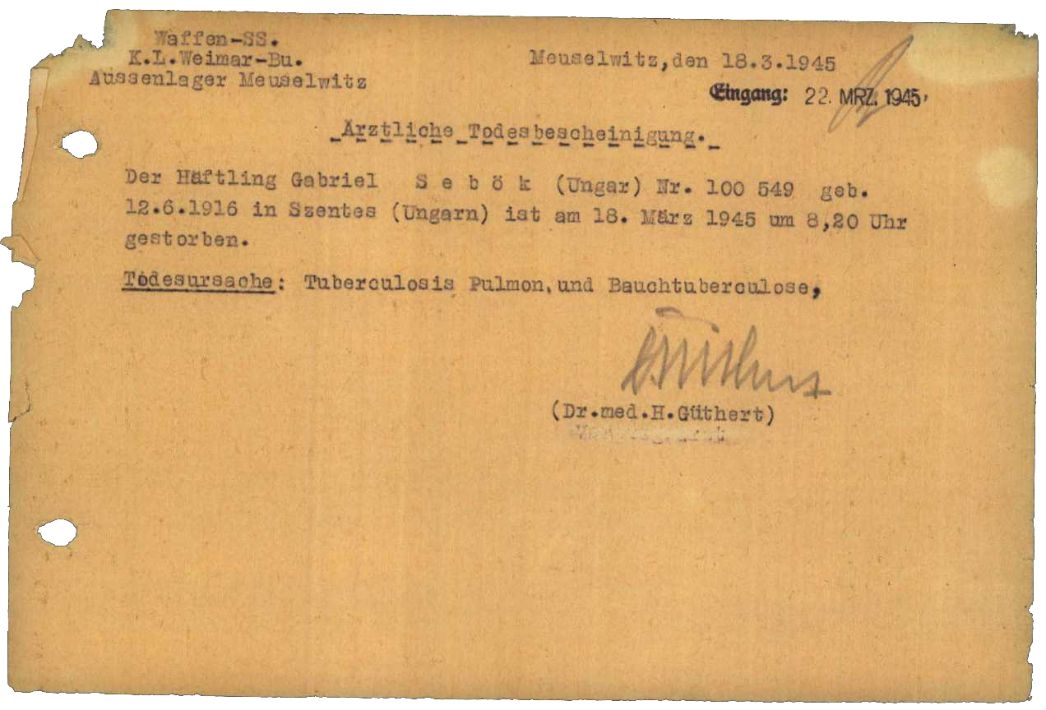

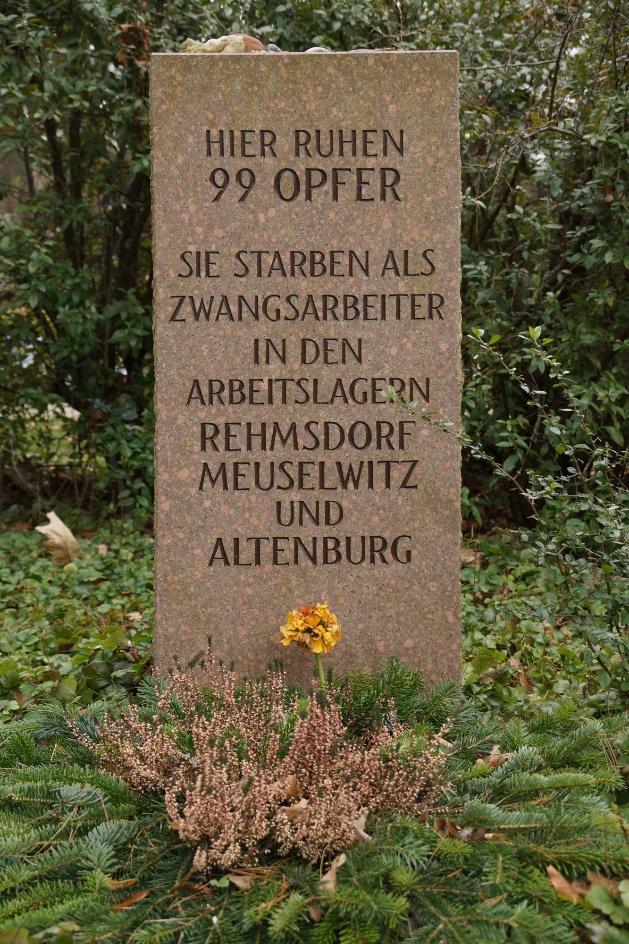

Unter den aus Auschwitz kommenden Häftlingen befand sich der 42-jährige jüdische Arzt Simon de Vries aus Amsterdam. Sehr wahrscheinlich war er es, den die SS in Meuselwitz als Häftlingsarzt einsetzte. Über die Beschaffenheit der Krankenstation liegen keine Informationen vor. Durchschnittlich befanden sich im November 1944 täglich bis zu 20 Männer in Behandlung, im März 1945 waren es bis zu 30. SS-Sanitäter Anton Schwanderlik befehligte die Krankenstationen im Frauen- und Männerlager. Die Totenscheine stellte der Vertragsarzt vor Ort, Dr. Güthert, aus. Einzelne Kranke schickte die Lagerführung zurück ins Hauptlager Buchenwald. Vor Ort starben bis Ende März 1945 acht Männer an den Folgen von allgemeiner Schwäche und Tuberkulose, an Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen. Die Toten wurden auf dem Friedhof in Altenburg beigesetzt.

Räumung

Ende März 1945 ging die Produktion zurück und die Häftlinge mussten die Maschinen demontieren. Am 4. April 1945 brachte die SS 618 Frauen aus dem geräumten Außenlager in Sömmerda nach Meuselwitz. Neben den 330 Männern befanden sich nun 2.000 Frauen in den beiden Meuselwitzer Lagern der HASAG. Die Räumung durch die SS begann am 12. April. Direkt vom Gleisanschluss im Werk fuhren die Gefangenen in vollgestopften, offenen Güterwaggons in Richtung Chemnitz ab. Bei Most im heutigen Tschechien geriet der Zug in einen Fliegerangriff; es gab Tote und Verwundete. Einige flohen, doch die SS-Männer, die Aufseherinnen und sudetendeutsche Hitlerjugend trieben die Häftlinge wieder zusammen. Der folgende Fußmarsch im Bereich der tschechisch-deutschen Grenze forderte ungezählte Opfer. Eine der Marschgruppen wurde erst am 8. Mai 1945 von der Roten Armee befreit.

Literatur:

Martin Schellenberg, Meuselwitz (Männer), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 526-529.