Das Lager

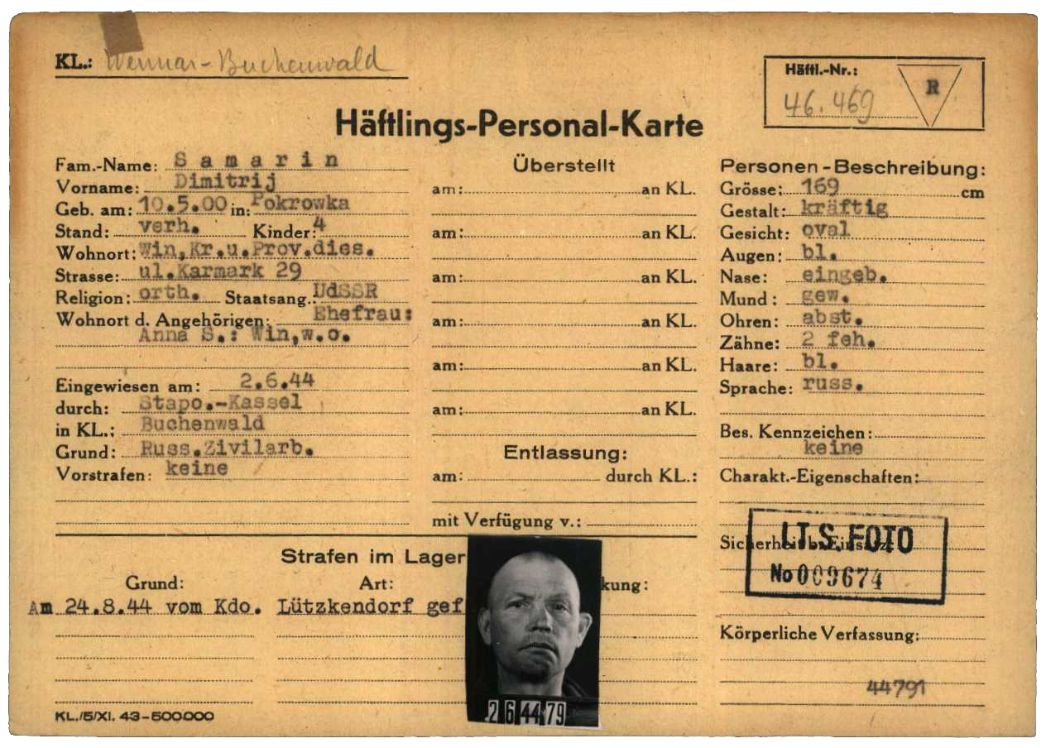

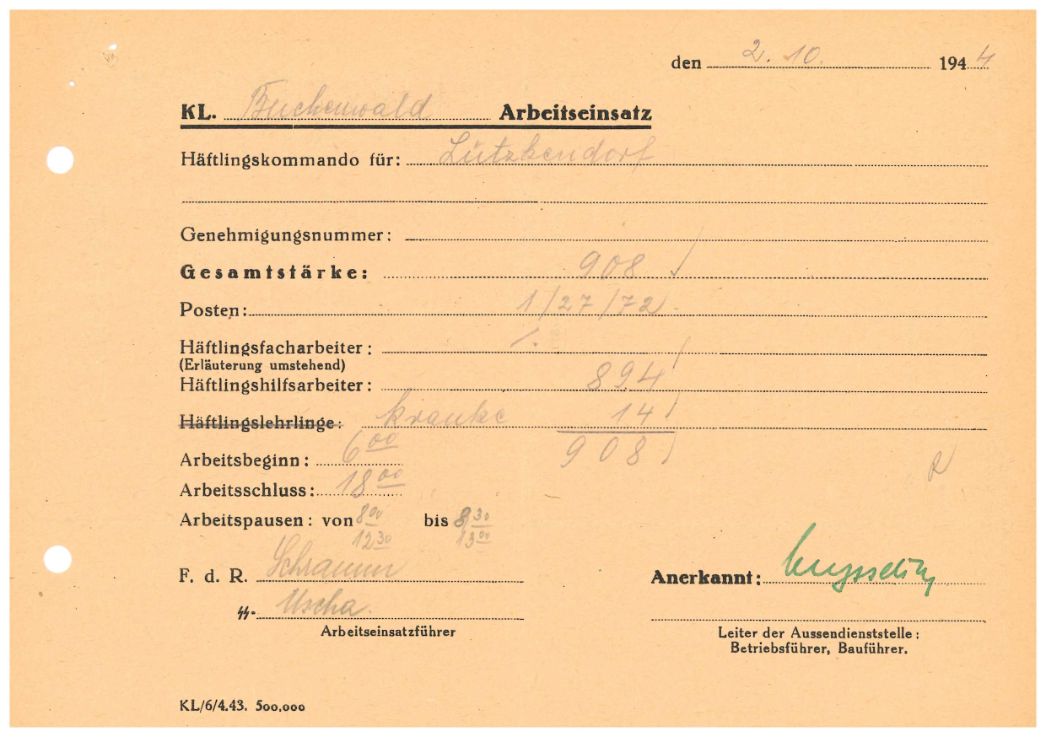

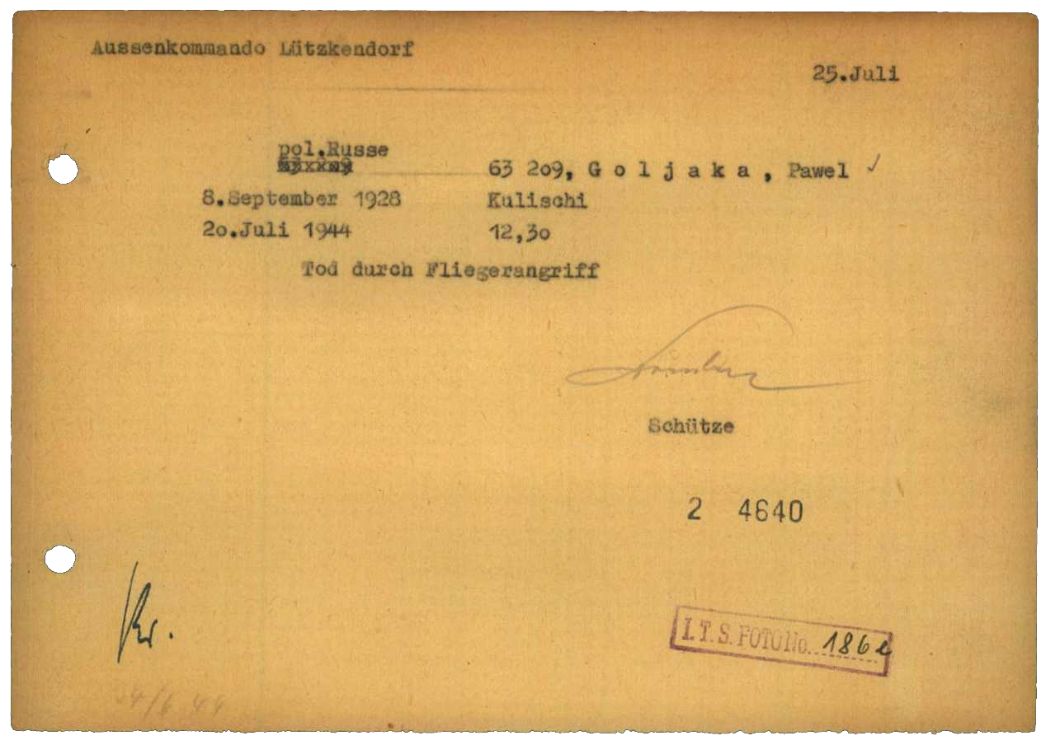

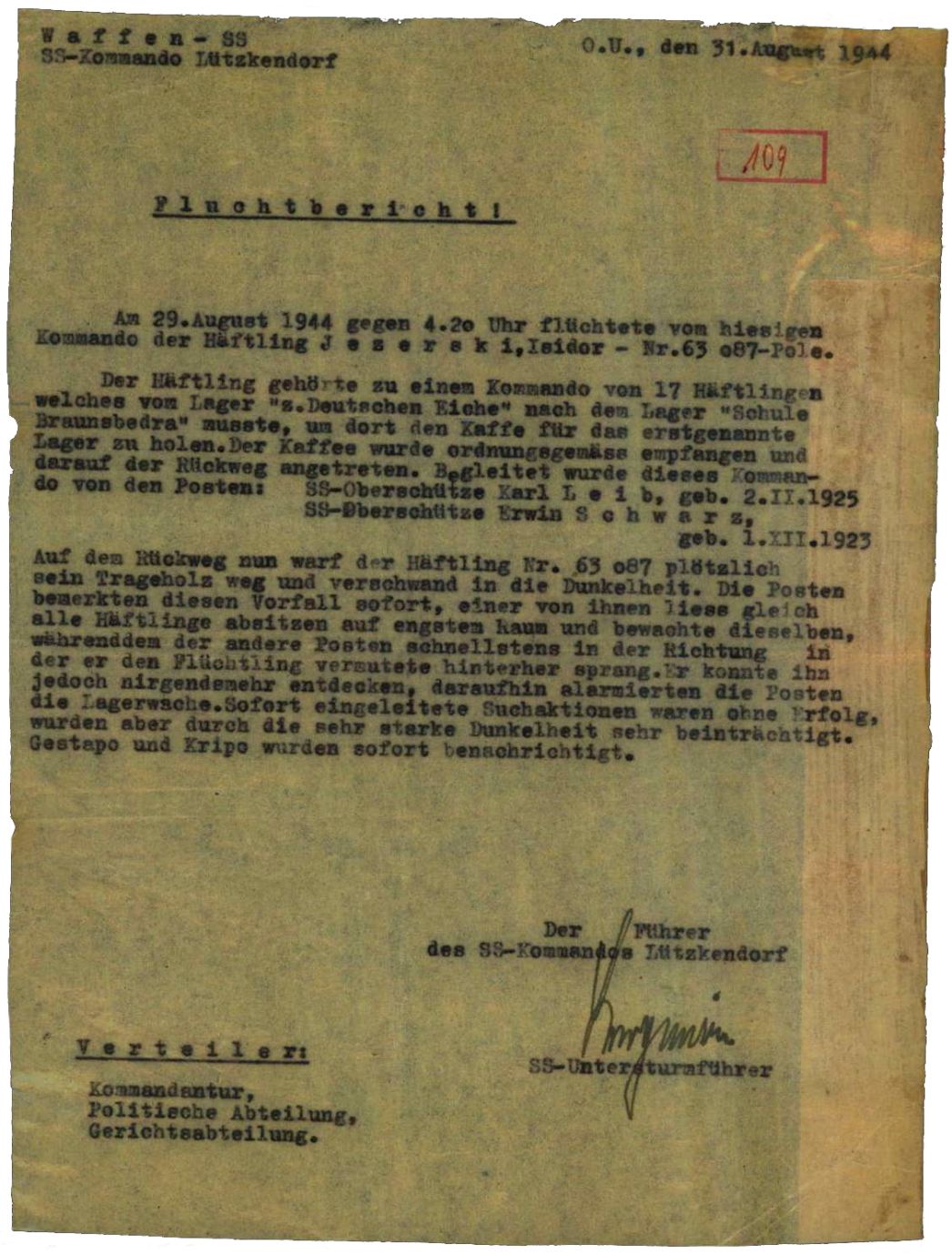

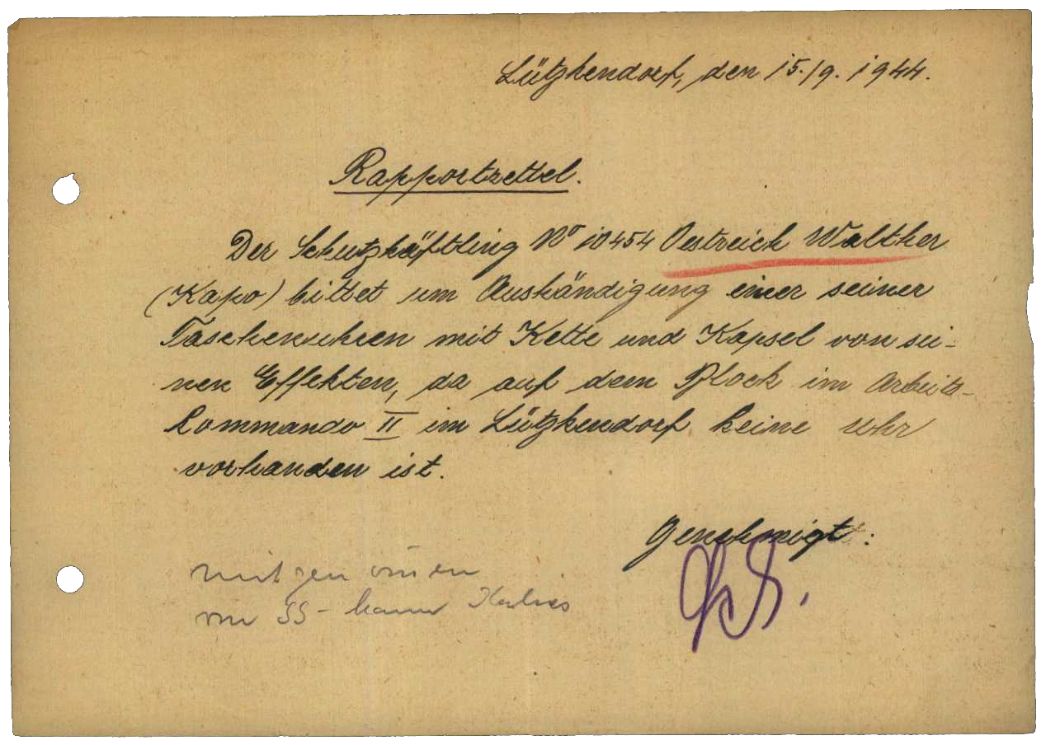

Die Wintershall A.G. (heute Wintershall Dea) mit Sitz in Kassel war einer der größten Erdölproduzenten in Deutschland und galt während des Zweiten Weltkrieges als kriegswichtiges Unternehmen. 1936 baute das Unternehmen in der kleinen Ortschaft Lützkendorf im Geiseltal, rund 50 Kilometer westlich von Leipzig im heutigen Sachsen-Anhalt, das Mineralölwerk Lützkendorf. Der Ort wurde zwei Jahre später Teil der Gemeinde Krumpa, die heute zur Stadt Braunsbedra gehört. Aufgrund des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels setzte die Wintershall A.G. in ihrem Werk Arbeitskräfte und Zwangsarbeiter aus den deutsch besetzten Ländern ein. Schwere Luftangriffe zerstörten Mitte 1944 weite Teile des Werks, das nun unter Tage verlagert werden sollte. Für die dafür notwendigen Demontage- und Bauarbeiten forderte das Unternehmen KZ-Häftlinge an, die im Juli 1944 eintrafen. Über das Lager ist bisher wenig bekannt. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass die Häftlinge in einem Schulgebäude in Braunsbedra und zumindest zeitweise auch im Gasthof Zur deutschen Eiche in Braunsbedra untergebracht waren. Zur Arbeit mussten sie täglich mehrere Kilometer marschieren.

Räumung

Nachdem die letzten 363 Häftlinge des Außenlagers Lützkendorf für die Arbeiten vor Ort nicht mehr benötigt wurden, brachte die SS sie am 23. Januar 1945 in das KZ Mittelbau, um sie dort weiter als Zwangsarbeiter auszubeuten.

Spuren und Gedenken

Nach Kriegsende nahm die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) die Produktion im Mineralölwerk Lützkendorf wieder auf. 1948 wurde das Werk in den VEB Mineralölwerk Lützkendorf, Krumpa und ab 1990 in die ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf umgewandelt. Ab 1996 begann der Abriss des Werkes. Spuren des Außenlagers oder Erinnerungszeichen gibt es vor Ort keine.

Literatur:

Manfred Grieger, Rainer Karlsch u. Ingo Köhler, Expansion um jeden Preis. Studien zur Wintershall AG zwischen Krise und Krieg, 1929-1945, Frankfurt am Main 2020, S. 216-231.