Das Lager

Die Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff AG (WASAG) ließ im Herbst 1944 auf einem Feld in Elsnig, nördlich von Torgau, ein kleines Barackenlager für weibliche KZ-Häftlinge errichten. Es lag etwas abseits einer Wohnsiedlung an der Verbindungsstraße von Torgau nach Wittenberg und umfasste mehrere Holzbaracken. Berichten zufolge war es von einem elektrisch geladenen Stacheldraht umgeben. Jede Baracke bestand aus einem Aufenthalts- und einem Schlafraum, der mit doppelstöckigen Betten ausgestattet war. Neben den Unterkunftsbaracken existierten zusätzlich eine Wasch- und eine Küchenbaracke. Die Baracke der Wachmannschaft befand sich in unmittelbarer Nähe zum Lager. Der Arbeitsort der Frauen lag rund 20 Minuten Fußmarsch vom Lager entfernt.

Die Häftlinge

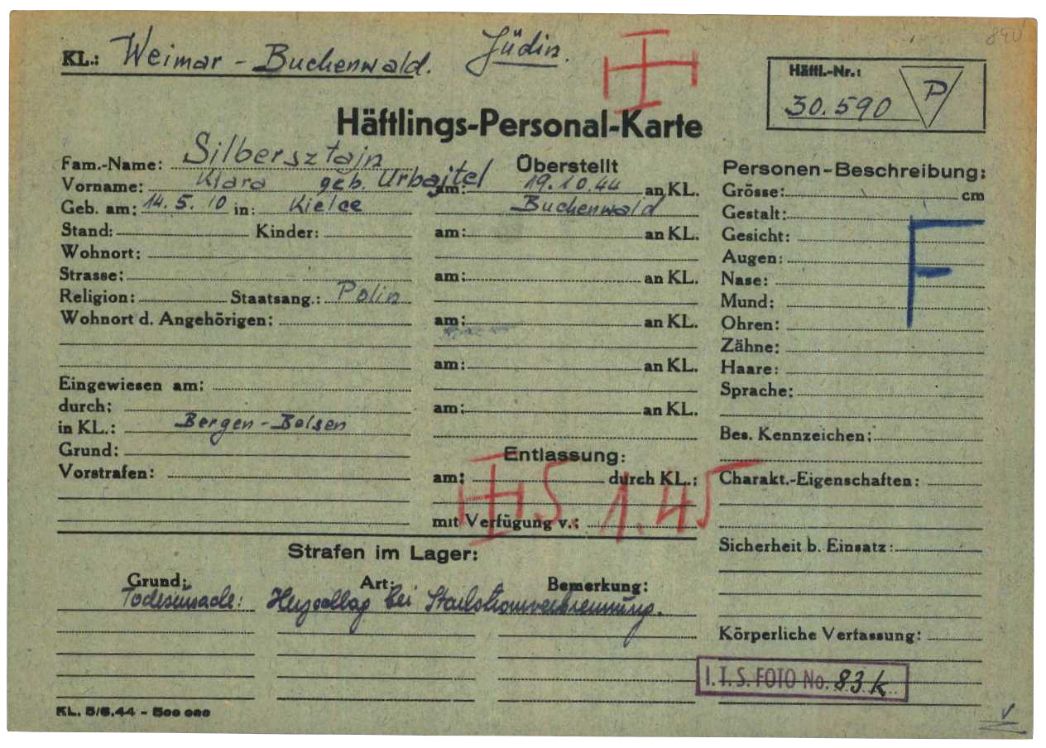

750 Frauen brachte die SS am 16. Oktober 1944 aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen nach Elsnig. Es handelte sich ausschließlich um polnische Jüdinnen, die bereits eine jahrelange Verfolgung in Ghettos und Lagern durchlitten hatten. Ein Großteil von ihnen stammte aus Łódź, Radom und Tarnów. Die Frauen im Alter zwischen 16 und 52 Jahren überlebten die Selektionen in Auschwitz-Birkenau, weil sie als arbeitsfähig galten. Viele von ihnen waren jedoch aufgrund der langen Zeit in Ghettos und Lagern sehr geschwächt, als sie in Elsnig ankamen. Drei weitere Frauen schickte die SS Ende Januar aus Bergen-Belsen nach Elsnig, als Ersatz für nicht mehr arbeitsfähige Frauen. Insgesamt durchliefen somit 753 Frauen das Lager, das die Buchenwalder Lagerverwaltung als eines der „jüdischen Außenkommandos“ führte.

Krankheit und Tod

In einer der Baracken existierte eine improvisierte Krankenstation. Dort kümmerten sich die Häftlingsärztin Stephanie Liebermann und vier Häftlingspflegerinnen um die Kranken. In schweren Fällen unterstützte sie der Werksarzt Dr. Stadtmann aus Elsnig. Ein SS-Sanitäter namens Klotz beaufsichtigte die Krankenversorgung. Im Februar und März 1945 befanden sich täglich rund 60 Frauen in stationärer oder ambulanter Behandlung. Einem Bericht der SS zufolge waren die Erkrankungen und Verletzungen vor allem eine Folge der Arbeitsbedingungen im Werk. Drei hochschwangere Frauen ließ die SS im Januar 1945 nach Bergen-Belsen bringen. Eine von ihnen, die 26-jährige Brucha Horn, gebar dort am 24. März 1945 ein Mädchen, beide überlebten. Für Elsnig sind drei Todesfälle dokumentiert. Zwei Frauen starben an einer Lungenentzündung. Klara Silbersztajn erlag laut offiziellen Angaben einem Herzschlag nach einer Starkstromverbrennung. Wo die Toten bestattet wurden, ist nicht bekannt.

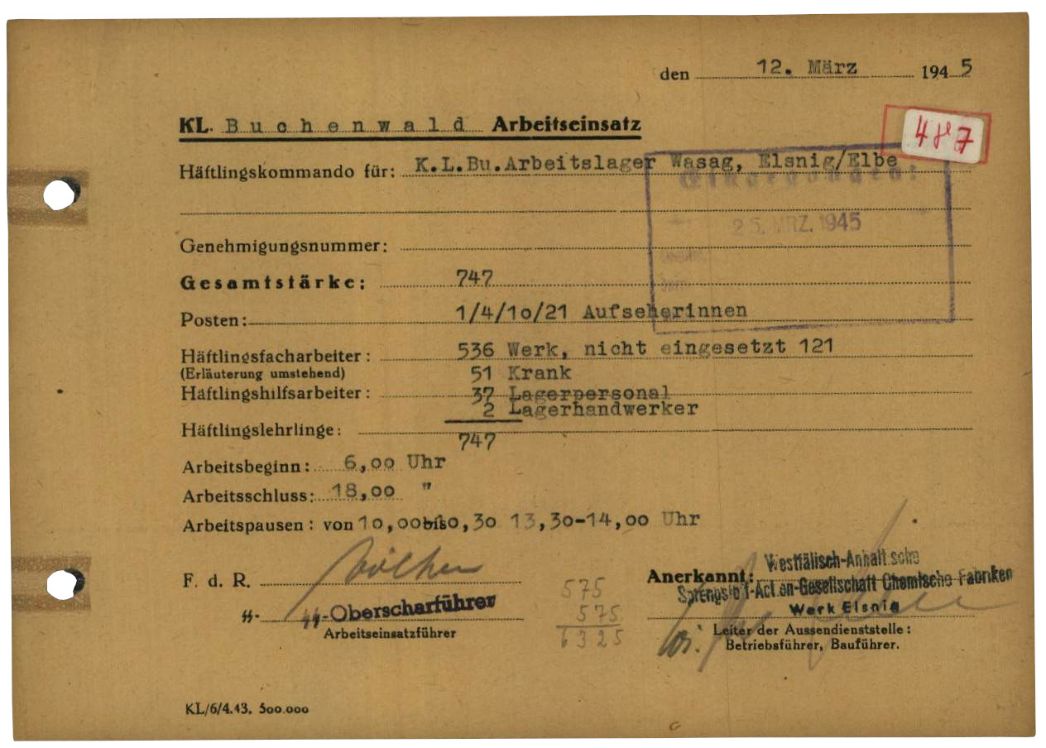

Bewachung

Im März 1945 bestand die Wachmannschaft in Elsnig aus 15 SS-Männern und 21 SS-Aufseherinnen. SS-Oberscharführer Kurt Völker (1900-1946) kommandierte sie. Sowjetische Behörden verhafteten ihn im Oktober 1946 im thüringischen Tannroda. Nach der Verurteilung zum Tode durch ein sowjetisches Militärtribunal wurde er hingerichtet. Die Gründe sind bisher nicht bekannt. Die SS-Aufseherin Ursula Gebauer (geb. 1921), zunächst im sowjetischen Speziallager Nr. 2 in Buchenwald interniert und später nach Polen ausgeliefert, verurteilte ein polnisches Gericht 1951 wegen ihrer Tätigkeit als SS-Aufseherin zu drei Jahren Gefängnis. Ermittlungen der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg wegen Verbrechen in Elsnig führten zu keinem Ergebnis.

Räumung

Am 13. April 1945 löste die SS das Lager auf. Sie sperrte die Frauen in verriegelte Viehwaggons. Per Bahn sollten sie in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht werden. Nach einer rund einwöchigen Bahnfahrt geriet der Zug mit den Häftlingen am 20. April am Güterbahnhof Seddin, südlich von Potsdam, in einen Luftangriff der Alliierten. Der Transport wurde schwer getroffen. Während des Angriffs mussten die Frauen in den verriegelten Waggons bleiben. Wie viele Frauen hierbei ums Leben kamen oder verletzt wurden, ist nicht bekannt. Die Überlebenden brachte man zum Teil in ein Feldlazarett, anderen gelang die Flucht. Manche von ihnen ergriff die SS wieder. Soldaten der Roten Armee befreiten die Frauen eine Woche später.

Spuren und Gedenken

Unmittelbar nach dem Krieg wurde das Lager abgerissen. Der ehemalige Lagerstandort ist heute landwirtschaftliche Nutzfläche. Bauliche Spuren des Lagers oder ein Gedenkzeichen gibt es keine.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps