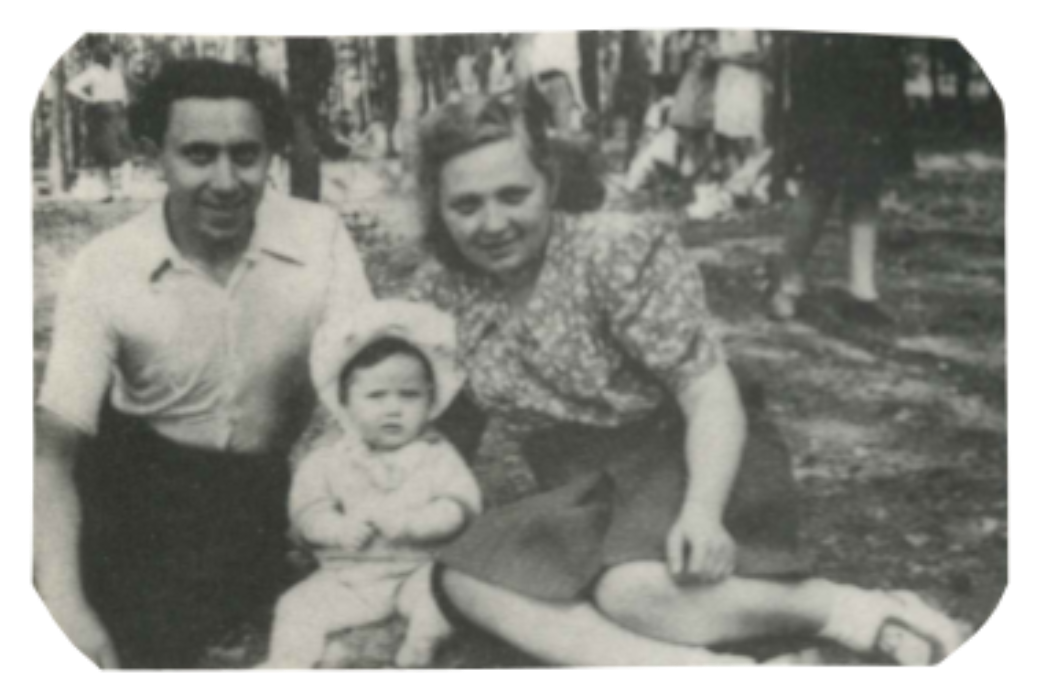

Rachel Kaufmann kam als Rachel Cyrlewicz 1925 in Łódź zur Welt, wo sie in einer jüdischen Familie aufwuchs. Als sie 15 Jahre alt war, musste sie mit ihrer Familie in das Ghetto von Litzmannstadt ziehen, wie ihre Heimatstadt nun hieß. Im August 1944 wurde die Familie nach Auschwitz deportiert, wo die SS alle Familienangehörigen ermordete. Über Bergen-Belsen gelangte Rachel im Oktober 1944 nach Elsnig. Nach der Befreiung kehrte sie nach Łódź zurück und wanderte 1958 mit ihrer Familie nach Israel aus. Sie starb 2018 im Kibbuz Yifat.

Aus den Erinnerungen von Rachel Kaufmann

Zwangsarbeit in Elsnig

„Für die verschiedenen Arbeiten in der Fabrik wurden wir nach der Größe der Hände sortiert. Mädchen mit großen Händen arbeiteten beim Transport. In dem Waldgebiet gab es viele Gebäude und in jedem wurde eine andere Stufe des Arbeitsprozesses ausgeführt. Während der ganzen Schicht, Tag und Nacht, musste man Granaten von einem Gebäude zum anderen schieben. […]

Für die Fabrikarbeit bekam ich die Klassifizierung: ‚Kleine Hände‘. In den ersten Tagen arbeitete ich an einer Maschine, die kleine Handgranaten produzierte, die nicht größer waren als eine durchschnittliche Birne. Auf deutsch hießen sie ‚Püppchen‘, ein Kosename für eine Waffe. Obwohl das Gewicht nicht groß war und ich bei der Arbeit sitzen konnte, war die Arbeit schwer. Der ganze Oberkörper war ständig in Bewegung. Nach einiger Zeit schickte man mich zu einer anderen Maschine, zur Produktion größerer Granaten in Flaschenform mit einem langen Hals und einem dicken Bauch. Das waren ‚Panzerfäuste‘.“

Kontakte mit deutschen Arbeitern

„Die gleiche Arbeit verrichteten auch deutsche Arbeiter. Der Unterschied war nur, dass sie die Wagen mit den Produkten mit motorisierten Maschinen bewegten.

Die Beziehung der deutschen Arbeiter, der Meister und der Verantwortlichen zu uns war wie deren Beziehung zu einer Maschine.

Sie sprachen nicht mit uns, sie stellten keine Fragen, sie sahen in uns keine Menschen. Wir waren ein untrennbarer Teil der Maschinen. Wir hatten üblicherweise den Eindruck, dass sie uns nicht bemerkten und uns nicht sahen und so war es im besten Fall.

Eine der Schichtverantwortlichen, die wir ‚Hexe‘ nannten, schrie und teilte auch Schläge aus.“

Hygiene

„Jeden Tag waschen. Das war nicht leicht. Morgens ohne passende Kleidung -zig Meter zum Wasserhahn zu laufen, sich mit eiskaltem Wasser zu waschen. Es gab Mädchen, die mit diesem Ritual aufgehört hatten. Mit Überredungen und manchmal mit Gewalt schleppten wir einander zur Dusche; und nicht nur wegen der Hygiene, sondern vor allem, um die grundlegenden menschlichen Gewohnheiten zu bewahren, die menschliche Würde zu wahren. Vereinsamte Menschen verzichteten im Allgemeinen auf diesen täglichen Kampf. Jetzt, wenn ich schreibe, erinnere ich mich an Kleinigkeiten, die damals eine große Bedeutung hatten, jede menschliche Geste, jede Berührung einer nahestehenden Person.“

Kriegsende

„Wir waren wieder im Zug, in von außen verschlossenen Güterwaggons. Nach einigen Stunden hielt der Zug. Von draußen hörten wir die Geräusche der Gleisarbeiter. Sie waren Polen. Durch das kleine Fenster oben im Waggon versuchten wir, mit ihnen zu reden. Wir erfuhren, dass sich die Amerikaner schon in der Nähe des Lagers befanden, das wir verlassen hatten. […] Der Zug fuhr hin und her, dann hielt er einige Stunden. Er hatte kein Ziel. Die zwei Fronten, die russische und die amerikanische, näherten sich einander. […] Eine Bombe fiel, aber nicht auf den ersten Wagen. Wir hörten, wie die Deutschen in den Wald neben den Gleisen liefen. Wir klopften mit Händen und Füßen, damit sie den Waggon öffneten. Einer der Deutschen rief im Vorbeilaufen: ‚Ihr verreckt in dem Waggon!‘.

Zerstörungen. Ich hörte Weinen und Stöhnen. […] Der Zug existierte nicht mehr, es gab nur noch Feuer um uns herum. Wir begannen zu fliehen. Amerikanische Flugzeuge flogen tief über uns hinweg und schossen in alle Richtungen. Warum? Kann es sein, dass sie dachten, wir traurigen Gestalten gehörten zur deutschen Armee?“

Aus: Gerda Struck, Manfred Struck u. Christina Mulolli (Hg.), Rachel’s Erinnerungen. Ghetto Lodz – Auschwitz – Bergen-Belsen – Torgau, Bonn 2002, S. 59 ff.