The website lists 141 subcamps of the Buchenwald concentration camp. This number corresponds to the current state of research. Places where prisoners were forced to work but where no accommodation has been documented to date have not been included.

Improvisation as a hallmark

No two subcamps were alike. They differed in size, occupancy and duration of existence, in terms of their location, accommodation, guard personnel, internal structure, living conditions and forced labour. There were satellite camps with fewer than ten prisoners and some with several thousand. Some existed for only a few weeks, others for months and years.

The characteristic feature of many satellite camps was improvisation. Sometimes the SS crammed prisoners into factory buildings, restaurants, school buildings, underground tunnels or earth bunkers. Most subcamps were located in or on the outskirts of cities or small towns, and thus in the midst of German society.

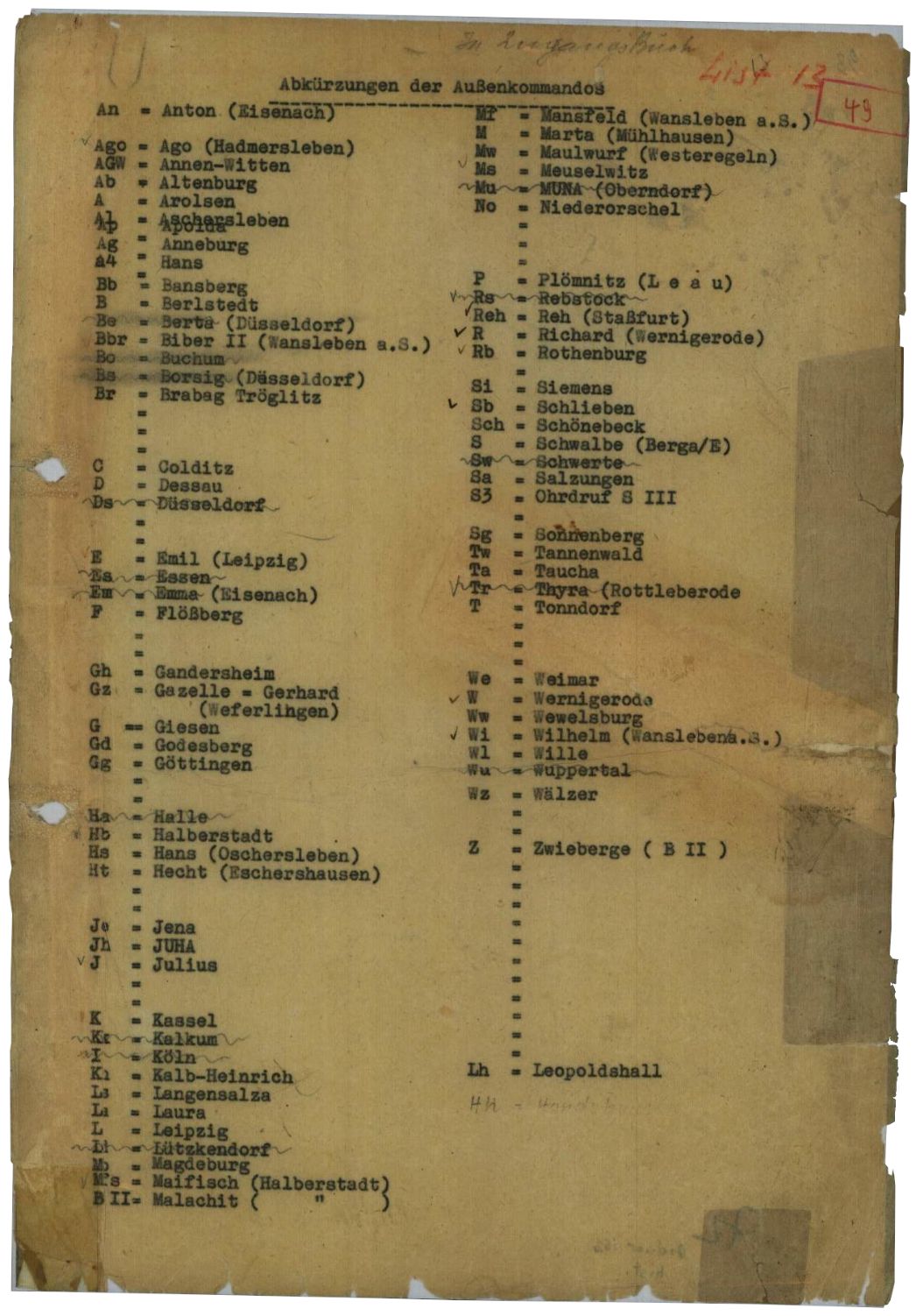

The Buchenwald camp administration ran most of the satellite camps under code names, such as ‘Hans’ for the subcamp in Hadmersleben, “Dora” for the one in Nordhausen, and ‘S 3’ for the camp complex near Ohrdruf.

The Buchenwald subcamp system

Until 1942, the SS only set up a few subcamps. As a rule, external work details returned to the main camp in the evening after work. Exceptions were made only for SS purposes, such as construction work or services at SS locations. The first satellite camps were established in 1939 in the vicinity of the main camp in Berlstedt and Tonndorf, with more following in 1940/41, now for the first time at greater distances. Most of these early camps existed only briefly and held fewer than one hundred prisoners.

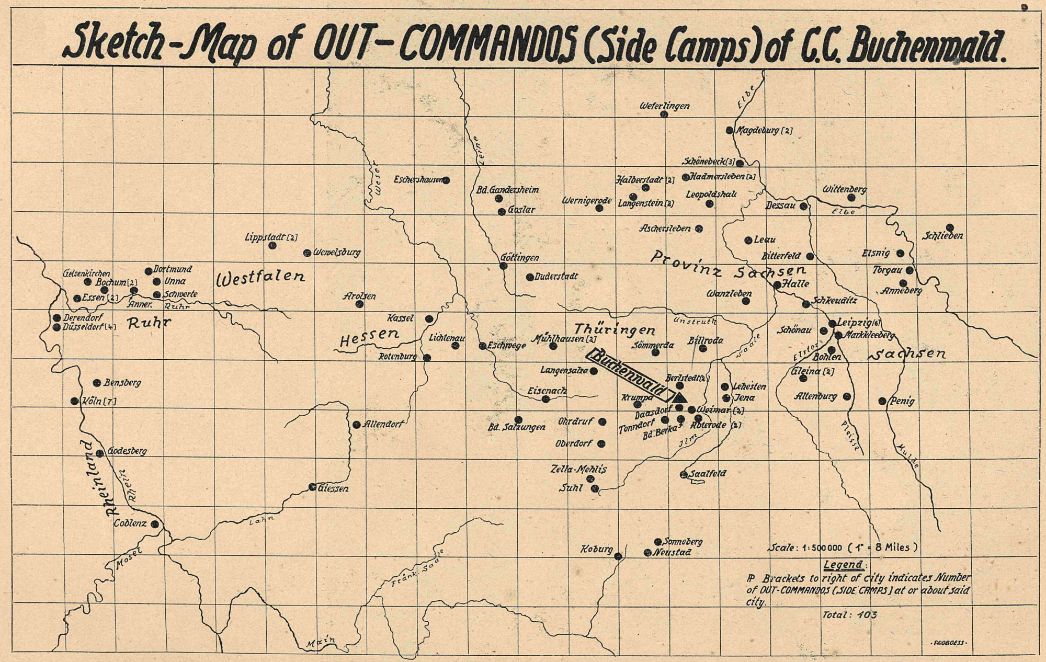

The establishment of SS construction brigades in autumn 1942 marked the transition to the construction of larger satellite camps. The camp of SS Construction Brigade III in Cologne-Deutz became the starting point for the establishment of further subcamps in the cities of the Rhineland and Ruhr region, which had been severely affected by the air war.

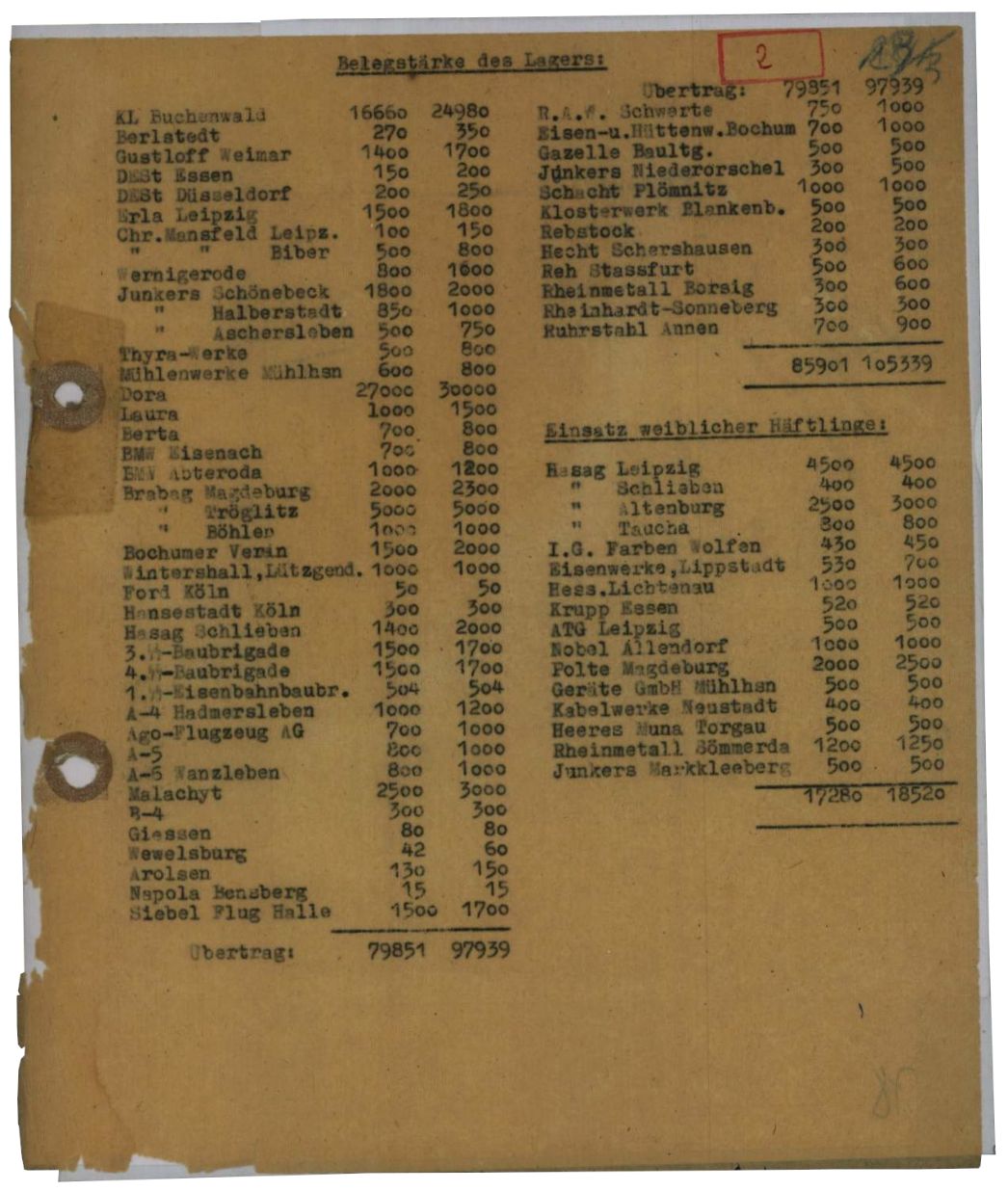

Most of the satellite camps were established from 1943 onwards for the German arms industry. The SS now focused the forced labour of the prisoners entirely on the requirements of the war economy. Countless companies and construction teams requested prisoners from the SS. By the end of 1943, there were already around a dozen subcamps. The following year saw a wave of new subcamps being established. In the second half of 1944 alone, over 70 new satellite camps were set up. By mid-August 1944, the majority of all Buchenwald prisoners were in satellite camps.

In September 1944, the Buchenwald concentration camp took over the administration of a number of subcamps belonging to the Ravensbrück women's concentration camp. This meant that, for the first time, large numbers of women were among the prisoners at Buchenwald concentration camp. By the spring of 1945, the number of women's subcamps had risen to 27. More than 28,000 women and girls were forced to work for German armaments companies in these camps.

At the end of October 1944, the SS also separated the Dora subcamp near Nordhausen and other camps in the southern Harz Mountains from the administration of the Buchenwald concentration camp and made them into the independent Mittelbau concentration camp. Despite this separation, the number of subcamps continued to grow. The Buchenwald subcamp system reached its greatest extent in February/March 1945, when 89 subcamps for men and women existed simultaneously. In total, the Buchenwald concentration camp's subcamps stretched from the Rhine and Ruhr in the west to the Elbe in the east, covering nine of today's federal states. At times, they even extended as far as France, Belgium and Poland. It was a camp cosmos that the SS had established solely for the purposes of forced labour.