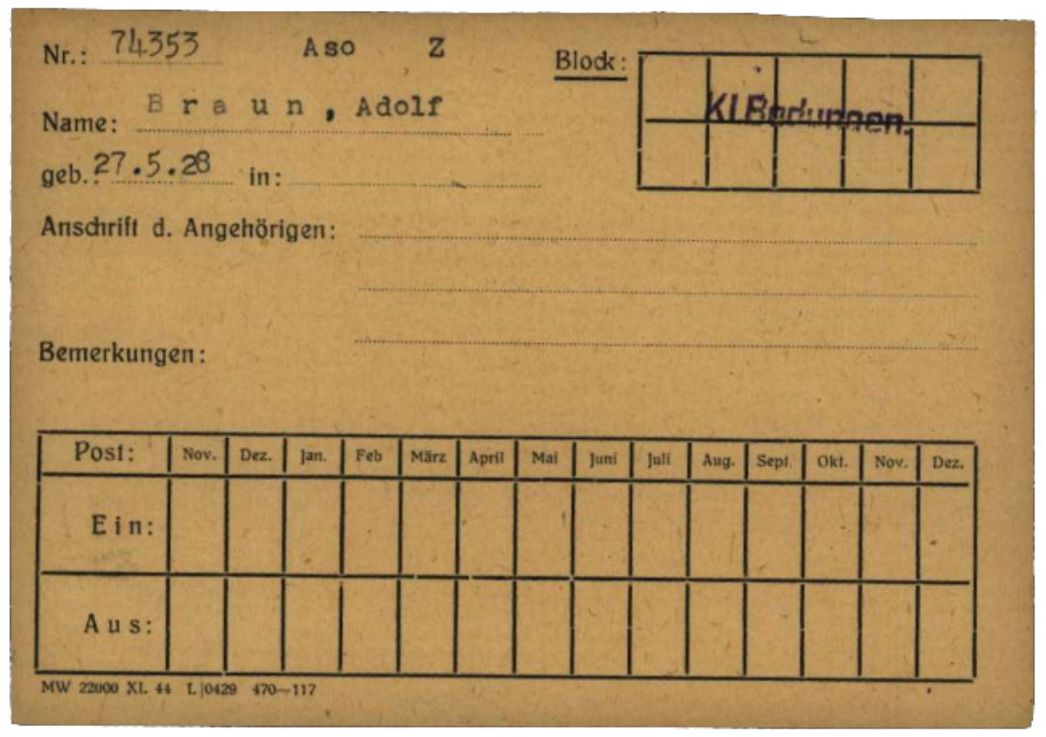

Zwangsarbeit

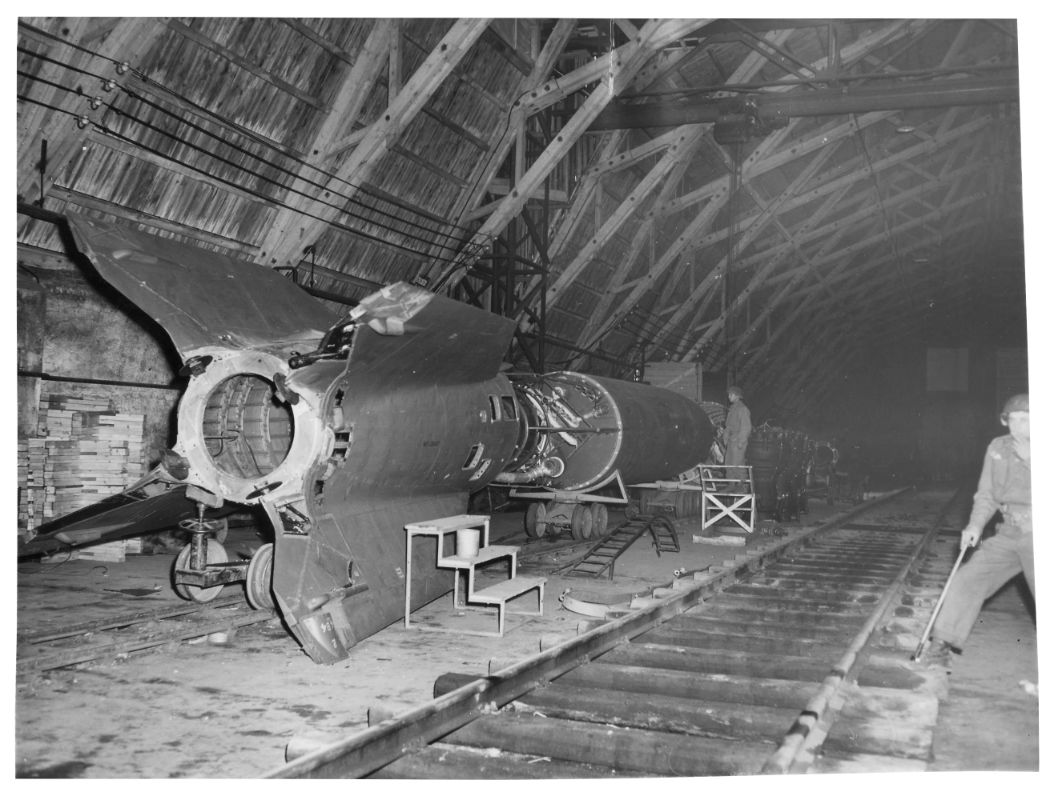

Im Raketen-Reparaturwerk wurden defekte A4-Raketen im Auftrag der Mittelwerk GmbH gelagert und repariert. Durch einen Bahnanschluss am Werk konnten die Waggons mit den defekten Raketen direkt in das Werk gebracht und dort von den Häftlingen entladen, sortiert und zerlegt werden. Bei vielen Häftlingen dürfte es sich um Facharbeiter gehandelt haben, da für die Arbeit bestimmte Kenntnisse als Elektriker, Schlosser, Dreher und Mechaniker vonnöten waren. Aus diesem Grund setzte die SS in Kleinbodungen auch die Häftlinge aus Friedrichshafen ein, die bereits über Erfahrungen bei der Fertigung von Raketenteilen verfügten.

Krankheit und Tod

Über die medizinische Versorgung der Häftlinge ist wenig bekannt. Mindestens drei Häftlinge setzte die SS als Pflegepersonal ein: Belegt sind der Mediziner Ernst Fauß aus Hamburg als Häftlingsarzt und der politische Häftling Willi Usinger aus Niederhausen als sogenannter Revierkapo, dieser war bereits in verschiedenen Außenlagern als Häftlingspfleger tätig. Der 22-jährige Pole Waldemar Kijewski stand ihnen als Pfleger zur Seite. Todesfälle sind für das Außenlager Kleinbodungen für die Zeit der Unterstellung unter das Konzentrationslager Buchenwald nicht dokumentiert.

Bewachung

Als Kommandoführer setzte die SS den SS-Hauptsturmführer Franz Xaver Stärfl (1915-1945) ein. SS-Oberscharführer Wilhelm Dörr (1921-1945) fungierte als sein Stellvertreter. Die Bewachung des Lagers erfolgte durch 40 bis 50 SS-Männer. Die beiden Lagerverantwortlichen gerieten im April 1945 in Bergen-Belsen in britische Gefangenschaft, nachdem sie die Häftlinge des Außenlagers Kleinbodungen auf einem Todesmarsch in das KZ Bergen-Belsen getrieben hatten. Ein britisches Militärgericht verurteilte sie im Herbst 1945 wegen ihrer Verbrechen in Kleinbodungen und auf dem Todesmarsch zum Tode. Am 13. Dezember 1945 wurden sie in Hameln hingerichtet. In den 1960er-Jahren leiteten westdeutsche Staatsanwaltschaften einige Ermittlungsverfahren gegen ehemalige SS-Angehörige des Lagers Kleinbodungen ein, die jedoch zu keinem Ergebnis führten. Ein Bezirksgericht in Gera verurteilte den ehemaligen Lagerältesten Max Lell 1962 zu acht Jahren Gefängnis.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Am 28. Oktober 1944 wurde das Außenlager Kleinbodungen dem neu verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet. Fortan war es kein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald mehr. Zum Zeitpunkt der Übergabe des Lagers befanden sich 515 Häftlinge vor Ort. Als Außenlager des Konzentrationslagers Mittelbau existierte das Lager in Kleinbodungen weiter bis zur Räumung im April 1945.

Spuren und Gedenken

Kurz nach dem Krieg demontierten die sowjetischen Behörden die Anlagen des Reparaturwerks. Das Gebäude, das als Häftlingsunterkunft diente, wurde Mitte der 1990er-Jahre abgerissen. Heute ist nur noch eine der beiden Werkhallen als Getreidelager erhalten. Im Jahr 2012 initiierte der Gemeinderat in Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora die Errichtung einer Gedenkstele mit Informationen zum KZ-Außenlager Kleinbodungen. Sie steht vor dem Dorfgemeinschaftshaus in der Ortsmitte von Kleinbodungen.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort der Gedenkstele auf GoogleMaps

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Kleinbodungen („Emmi“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 7, München 2006, S. 316-318.

Frank Baranowski, Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945, Bad Langensalza 2017, S. 394-396.