Das Lager

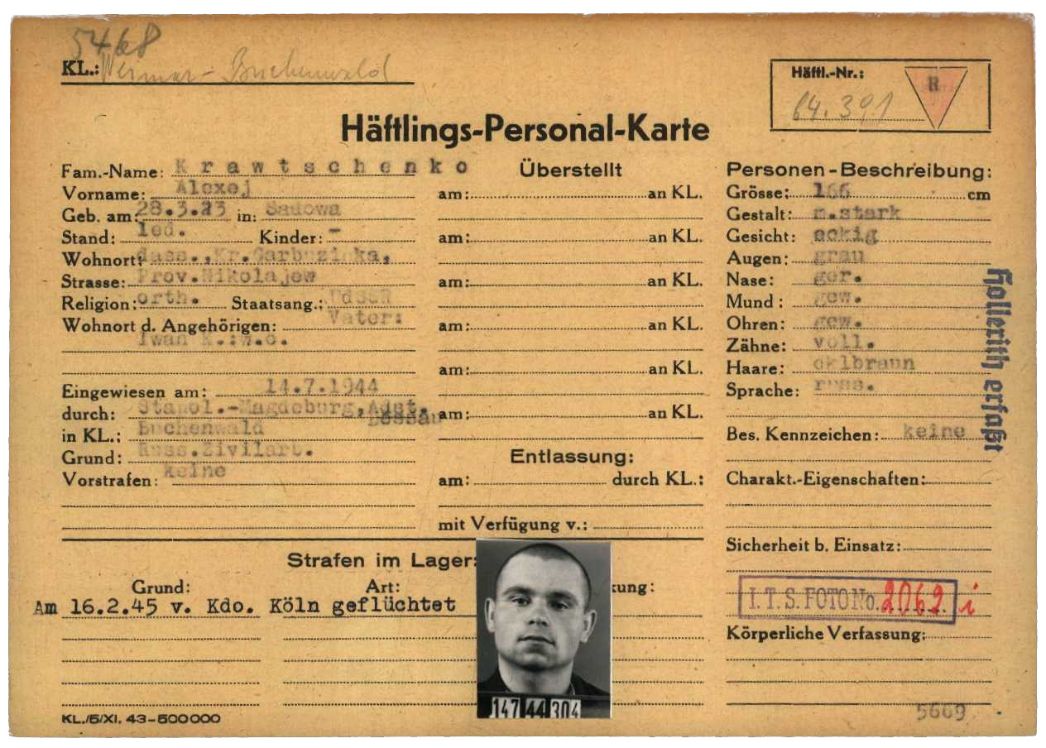

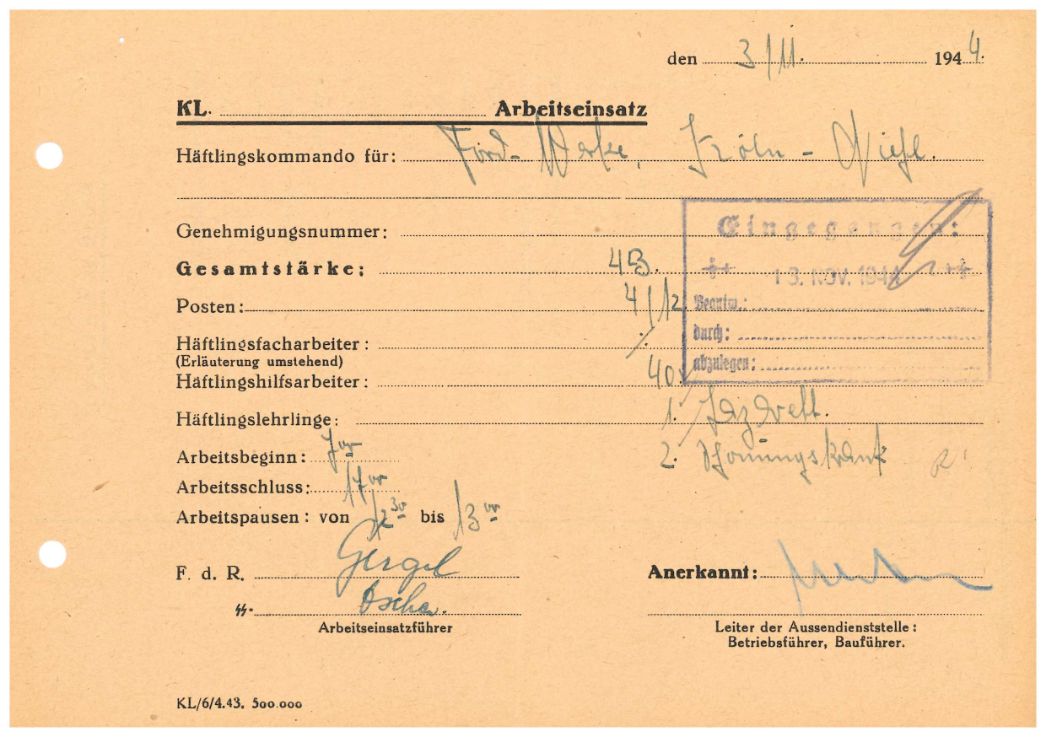

Die amerikanische Ford Motor Company AG hatte ihren deutschen Unternehmenssitz seit 1931 in Köln-Niehl. In der unmittelbar am Rhein gelegenen Fabrik im Kölner Norden wurden Autos produziert. Im Krieg zählte die Ford-Werke AG, so der Name des deutschen Unternehmenszweigs, zu den wichtigsten Lieferanten von Lastkraftwagen für die Wehrmacht. Mitte 1943 arbeiteten in dem Werk rund 5.000 Personen. Die Hälfte von ihnen waren Kriegsgefangene und Zwangsarbeitende aus den deutsch besetzten Ländern, die in Barackenlagern nordwestlich der Fabrik untergebracht waren. Vermutlich auf diesem Areal diente seit August 1944 eine umzäunte Baracke zusätzlich für Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald als Unterkunft. Bereits in den Jahren zuvor setzte die Werksleitung für Bau- und Transportarbeiten vereinzelt KZ-Häftlinge der SS-Baubrigade III ein. Drei Monate nach deren Abzug aus Köln erhielt das Ford-Werk nun ein eigenes KZ-Außenlager. In der Buchenwalder Lagerverwaltung trug es den Namen „Fordwerke Köln“ oder kurz „Köln-Ford“.

Krankheit und Tod

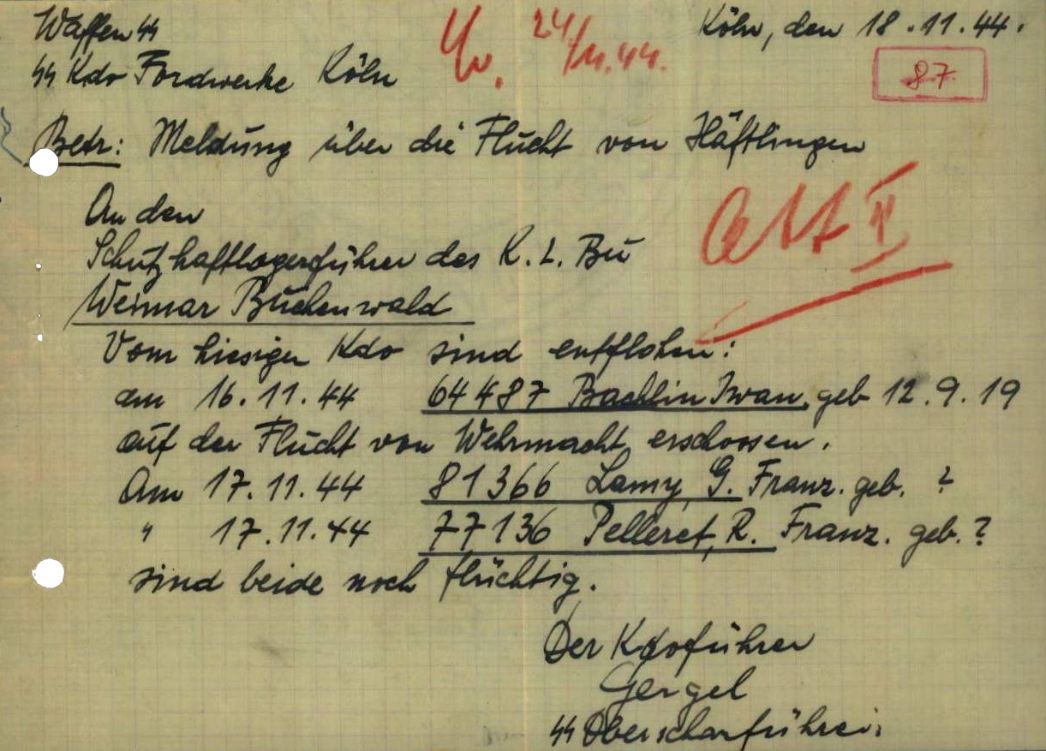

Für die Betreuung der Kranken hatte die SS als Häftlingspfleger den 26-jährigen Petr Mileschin, einen Arzt aus Krasnojarsk in Russland, mit nach Köln geschickt. Über die Krankenversorgung vor Ort entschied jedoch der Betriebsarzt der Fordwerke, Dr. Carl Wenzel. Er war auch für die medizinische Versorgung der ausländischen Zwangsarbeitenden verantwortlich. Zwei tuberkulosekranke Häftlinge schickte er im Januar 1944 als nicht mehr arbeitsfähig zurück nach Buchenwald. Einer von ihnen starb einige Wochen später im Hauptlager. Darüber hinaus ist über die Krankenversorgung wenig bekannt. Belegt sind hingegen zwei Todesfälle: Der 43-jährige Tscheche Ludvik Pesek starb am 12. Oktober 1944 nach einer angeblichen Ruhrerkrankung. Den 25-jährigen Iwan Bachlin aus der Sowjetunion erschossen Wehrmachtsoldaten bei einem Fluchtversuch am 16. November 1944 auf der Merkenicher Hauptstraße in der Nähe des Werks. Mindestens ein Leichnam wurde in einem Kölner Krematorium eingeäschert.

Bewachung

Die Wachmannschaft bestand aus 16 SS-Männern. Kommandiert wurde sie von SS-Oberscharführer Josef Gergel (geb. 1917). In Bukarest geboren, hatte sich der gelernte Schlosser 1938 freiwillig zur SS gemeldet. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln ergaben im Jahre 1966 keine Hinweise auf noch verfolgbare Straftaten.

Räumung

Aufgrund der sich nähernden amerikanischen Truppen stellten die Fordwerke ihre Produktion in Köln Ende Februar 1945 ein. Der letzte Arbeitstag der KZ-Häftlinge war der 21. Februar. Wenige Tage später – das genaue Datum ist nicht bekannt – wurden alle 49 Häftlinge per Bahn nach Buchenwald gebracht, wo sie am 27. Februar 1945 eintrafen.

Spuren und Gedenken

Die Produktion bei den Fordwerken setzte unmittelbar nach Kriegsende wieder ein. Wann das Barackenlager abgerissen wurde, ist nicht bekannt. Heute ist das Gelände überbaut und immer noch Teil der Fordwerke Köln. Vor Ort erinnert nichts an die Existenz des KZ-Außenlagers.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Reinhold Billstein, Karola Fings, Anita Kugler u. Nicholas Levis, Working for the Enemy. Ford, General Motors and Forced Labor in Germany during the Second World War, New York/Oxford 2004.

Karola Fings, Köln-Niehl, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 478 f.