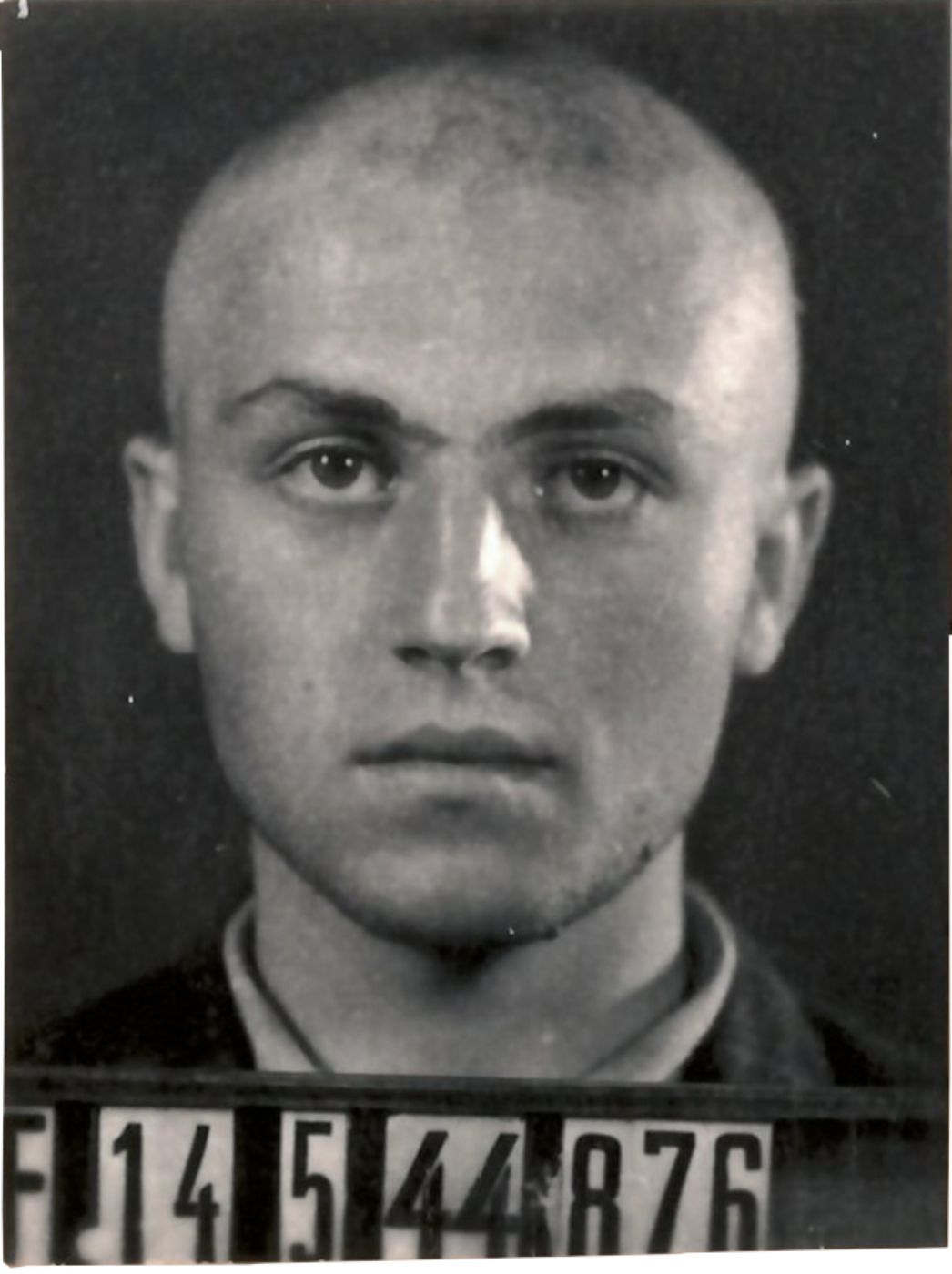

François Jacquemin kam am 21. Mai 1923 in Paris zur Welt. Weil er Mitglied der Widerstandsgruppe „Turma-Vengeance“ war, verhaftete die Gestapo den Studenten im Januar 1944. Ende April 1944 wurde er nach Auschwitz deportiert und zwei Wochen später nach Buchenwald verlegt. Ab Oktober 1944 musste er im Außenlager Leau Zwangsarbeit leisten. Nach seiner Befreiung auf dem Todesmarsch aus Leau kehrte François Jacquemin nach Frankreich zurück. Dort veröffentlichte er bereits im Juli 1945 unter dem Pseudonym „André Blécourt“ einen Bericht über seine KZ-Haft. Danach arbeitete er als Maler und engagierte sich für die Erinnerung an die Résistance. François Jacquemin starb 1988 in seiner Geburtsstadt.

Aus den Erinnerungen von François Jacquemin

Die Hölle des Salzes

„Nach 24-stündigem Transport fährt der Zug in eine Fabrik nahe der Stadt Bernburg ein, wenige Minuten später steigen die 500 Männer des Konvois gruppenweise in einen Aufzug. 450 Meter geht es in einer Minute nach unten. Man findet sich in schlecht belüfteten Stollen wieder. Die Wände sind in das Salz gegraben. Durch riesige Gänge werden wir in einen Raum geführt, der mit langen Reihen von Bettgestellen ausgestattet ist. Wir atmen schwer, da nur die Umgebung der Schächte gut belüftet ist, und es herrscht eine weiche, trockene Hitze, die uns erstickt. Die ganze Nacht werden wir von gewaltigen Explosionen erschüttert: Es sind Salzblöcke, die mit Dynamit und Pressluftbohrern gesprengt werden.

Der nächste Tag wird mit Befragungen verbracht: Identität, Beruf usw.

Entschlossen, alles zu tun, um nicht in der Mine leben zu müssen, melde ich mich als Schlosser. Kurz darauf fahre ich nach oben in ein Lager, das drei Kilometer von der Mine entfernt ist: das Lager Leau-Plömnitz. Jeden Tag gehe ich morgens und abends 5 Kilometer zu meiner Arbeit, wo ich Wasserrohre in den Gräben schweißen und schwere Gasflaschen tragen muss. Aber ich bin an der frischen Luft ... Die anderen Kameraden leben unten. Ein Karren aus dem Lager bringt ihnen Suppe und Brot und holt die Sterbenden ab. Nach zwei Monaten sehen wir eines Abends, was von unseren 500 Kameraden übriggeblieben ist: weiß wie Kerzen, mager und wackelig, tragen sie mühsam ihre Strohmatten auf dem Rücken, ähnlich wie Ameisen, die unter ihrer Last zusammenbrechen. Bis zu diesem Abend haben sie in der Hölle gearbeitet, gegessen und geschlafen. Ihre Beine sind geschwollen, sie konnten sich nicht waschen und sind mit Ungeziefer bedeckt; die meisten husten. […]“

Weihnachten 1944

„Wie traurig ist dieses Weihnachten [19]44 in Elend, Kälte, Hunger, Schwäche und mit erdrückender Arbeit. Um unsere Abgeschiedenheit und unseren Schwermut zu verstärken, ordnen die SS-Männer an, einen Weihnachtsbaum im Lager aufzustellen. Sie überhäufen uns mit Musik, Wünschen und Schlägen. Beim Appell endet der Kommandant mit einem ‚Frohe Weihnachten für alleʼ, das wie eine weitere Last auf uns fällt. Versprechungen von zusätzlichen Nahrungsmitteln werden nicht eingehalten. Einige arbeiten am Weihnachtstag im Schnee, während die Krankenstation in dieser Woche die meisten Todesfälle verzeichnet. Wir haben seit sechs Monaten nichts von unseren Angehörigen gehört; die Zeitungen und der Nazi-Rundfunk verkünden Von Rundstedts Vormarsch und bekräftigen den Sieg Deutschlands ... Im Lager wankt die Hoffnung: die einen geben sich entmutigt auf und sterben schnell, ohne zu reagieren; die anderen halten zusammen und hoffen.“

Januar – Februar – März

„Die Arbeit lässt nach. Die Zivilisten verlieren den Mut. Einige schlagen uns noch, andere haben Angst und sehen das Ende nahen. Die Rationen sinken. Nachdem wir 300 Gramm Brot erhalten haben, dann 250, fallen wir auf 200 mit der gleichen flüssigen Suppe. Die wenigen Löwenzahnblüten, die ihre Nase zeigen, werden von tausend hungrigen Mäulern umkämpft. Es gibt regelrechte Schlägereien um die Müllberge, auf denen die Gemüseschalen liegen. Gefangene machen ganze Mahlzeiten aus Salz … […] Bis zum letzten Atemzug arbeiten die Kranken und schleppen sich zum Appell, wobei sie von den Funktionshäftlingen geschlagen werden. Die Toten, die nur etwa 30 Kilogramm wiegen, werden draußen zusammengepfercht und in Schüben in einen nahegelegenen Steinbruch gebracht, da es kein Krematorium gibt. Brotdiebe haben keine andere Strafe als den Tod: Nach dem Abendappell werden sie durch den Schnee geschlagen und sterbend in die Krankenstation gebracht. Das Ungeziefer hat sich endgültig auf uns niedergelassen. Keine Ersatzwäsche, keine Seife, der Zugang zu den Waschbecken ist oft verboten. Zu Dutzenden töten wir die Läuse, die unseren Schlaf stören und unsere Kräfte rauben.“

11. April

„Rückkehr von der Arbeit. Appell. Der Lager-Führer spricht: ‚In Anbetracht der militärischen Lage werden Sie morgen nicht zur Arbeit gehen. Es kann sein, dass ich das Lager evakuiere.‘“

Aus: André Blécourt, De la Résistance au bagne: Fresnes, Buchenwald via Auschwitz, Paris 1945, S. 26 ff. (Übersetzung aus dem Französischen)