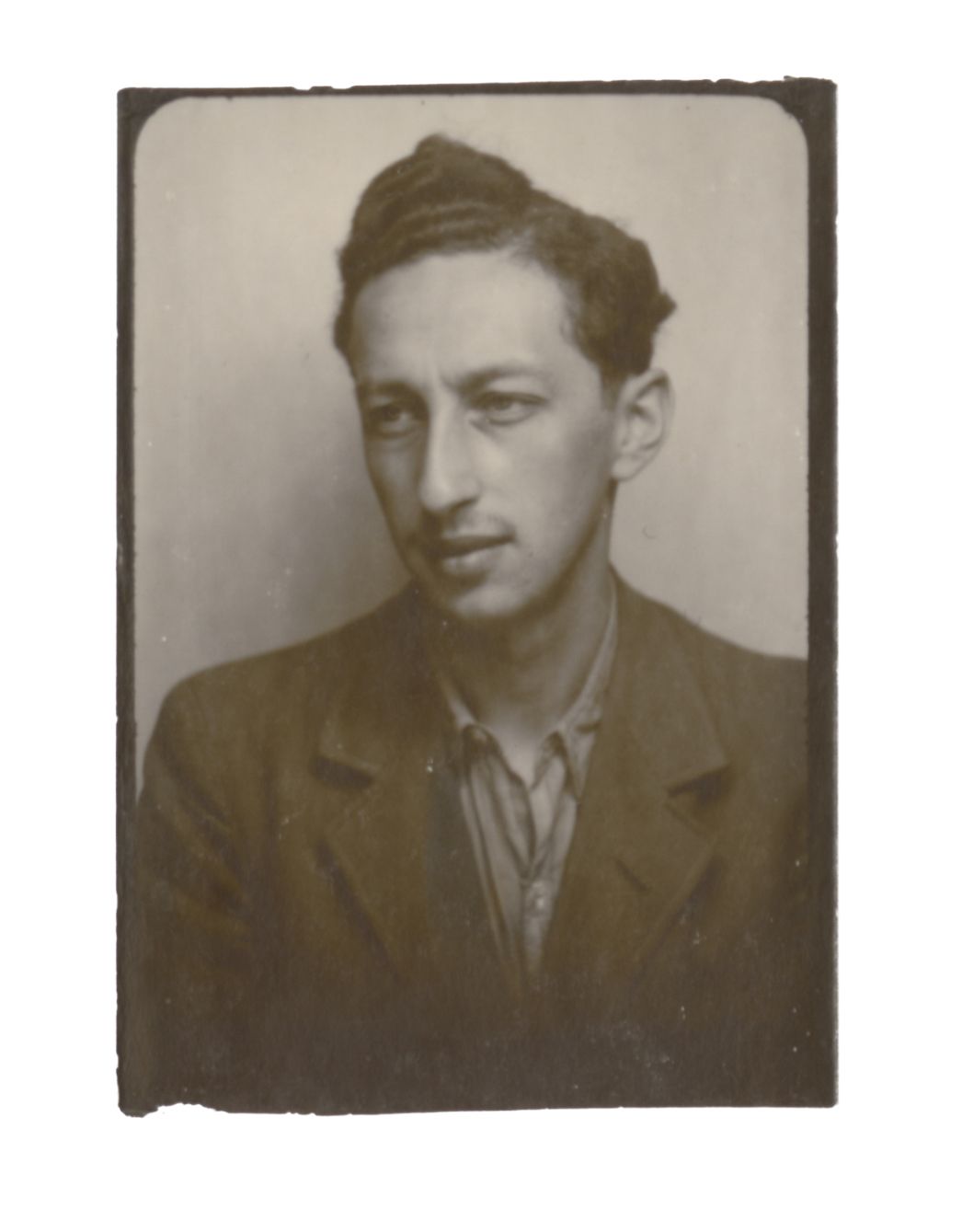

Boris Kacel kam am 11. März 1921 in Riga zur Welt. Im Oktober 1941 musste seine Familie in das Ghetto von Riga ziehen. Seine Mutter und seine drei Geschwister wurden kurz darauf ermordet. Mit seinem Vater überlebte er die Konzentrationslager Riga-Kaiserswald, Vaivara in Estland und Stutthof. Anfang November 1944 kamen beide nach Magdeburg. Im Chaos der Räumung gelang ihm die Flucht. Sein Vater überlebte den Todesmarsch nach Sachsenhausen. 1947 wanderte Boris Kacel in die USA aus, wo er eine Familie gründete. Er starb 2019 in Skokie bei Chicago.

Aus den Erinnerungen von Boris Kacel

Ankunft in Magdeburg

„Nach einer zweitägigen Fahrt hielt der Zug auf einem Privatgleis in der Nähe der Fabrik. Die Häftlinge wurden zum Aussteigen gezwungen und zum Haupteingang geführt. Unsere Kolonne war so schwer bewacht, dass ich mich wieder an die antiken Sklavenmärkte erinnert fühlte, nur die Fesseln an unseren Hand- und Fußgelenken fehlten. Schon von Weitem sahen Vater und ich ein weißes Schild mit großen schwarzen Buchstaben, auf dem ‚Buchenwald‘ stand, darunter ‚Arbeitslager I‘. Der Name Buchenwald erregte sofort die Aufmerksamkeit meines Vaters. Er sah mich traurig an und sagte leise ‚Af tsores‘. Er sagte mir auf Jiddisch, dass wir in Schwierigkeiten steckten. Für mich war der Name grauenhaft. Ich war sehr beunruhigt und fragte mich: War die SS so schlau geworden, dass sie sich in Stutthof bei unserer Selektion gut benommen hatte, um uns zu täuschen, damit sie uns ohne Schwierigkeiten ins KZ Buchenwald bringen konnte? Hatten sie alle fünfhundert von uns überlistet? Mein Ärger und meine Enttäuschung verflüchtigten sich bald, als ein unerwarteter, magischer Moment kam. Ich erfuhr, dass wir nicht nach Buchenwald, sondern in die Polte Werke, ein Arbeitslager in Magdeburg, gebracht worden waren.“

Im Werk

„Unsere zweihundertfünfzig Mann begannen mit der ersten Schicht um acht Uhr morgens. Unter der Führung von SS-Wachen verließen wir das Lager und fanden uns bald im zweiten Stock eines der vielen Gebäude wieder. Die Wachen blieben außerhalb des Gebäudes. [...] Ich wurde von dem Leiter der elektrischen Instandhaltung empfangen, der mir erklärte, was meine Aufgabe sein würde: Ich sollte notwendige elektrische Reparaturen durchführen und sicherstellen, dass alle Motoren und Lampen funktionierten. […] Mein Vater wurde Mechaniker und war für eine große Maschine zuständig, die Artilleriegranaten ummantelte. Die meisten Männer wurden Bediener verschiedener Maschinen, aber einige wurden auch als Hausmeister und Maschinenöler eingesetzt.“

Vorarbeiter

„Mein Vorgesetzter behandelte mich recht gut, auch wenn er sich oft ruppig ausdrückte. Ich fand, dass er einer der wenigen war, die meine missliche Lage verstanden und Verständnis für meine Lebensumstände hatten. Er sprach nie mit mir über meine Probleme, aber ich mochte sein Verhalten bei der Arbeit und die Art, wie er sich als Chef verhielt. [...]

Obwohl ich mich frei bewegen konnte, arbeiteten viele der Männer sehr hart und wurden von ihren Vorgesetzten ständig unter Druck gesetzt. Einigen wurde sogar mit körperlicher und verbaler Gewalt gedroht, weil sie nicht genug produziert hatten. Jedes Mal, wenn ich diese Aufseher ansah, dachte ich: Oh, ihr Nazi-Sklaventreiber. Es wird die Zeit kommen, in der ihr für eure Worte und Taten Rechenschaft ablegen müsst.

Es war kein Geheimnis, dass das deutsche Aufsichtspersonal in der Fabrik wenig Gefühl für die Juden hatte; sie waren nur daran interessiert, das meiste aus den hilflosen Männern herauszuholen, um ihre eigenen Leistungen gegenüber ihren Vorgesetzten zu fördern und ihre Ergebenheit gegenüber dem Führer zu beweisen. War es möglich, dass die Nazis, für die wir arbeiteten, ihr geliebtes Vaterland noch retten wollten, als das Ende schon in Sicht war?“

Aus: Boris Kacel, From Hell to Redemption: a Memoir of the Holocaust, Niwot (Colorado) 1998. (Übersetzung aus dem Englischen)