Häftlinge

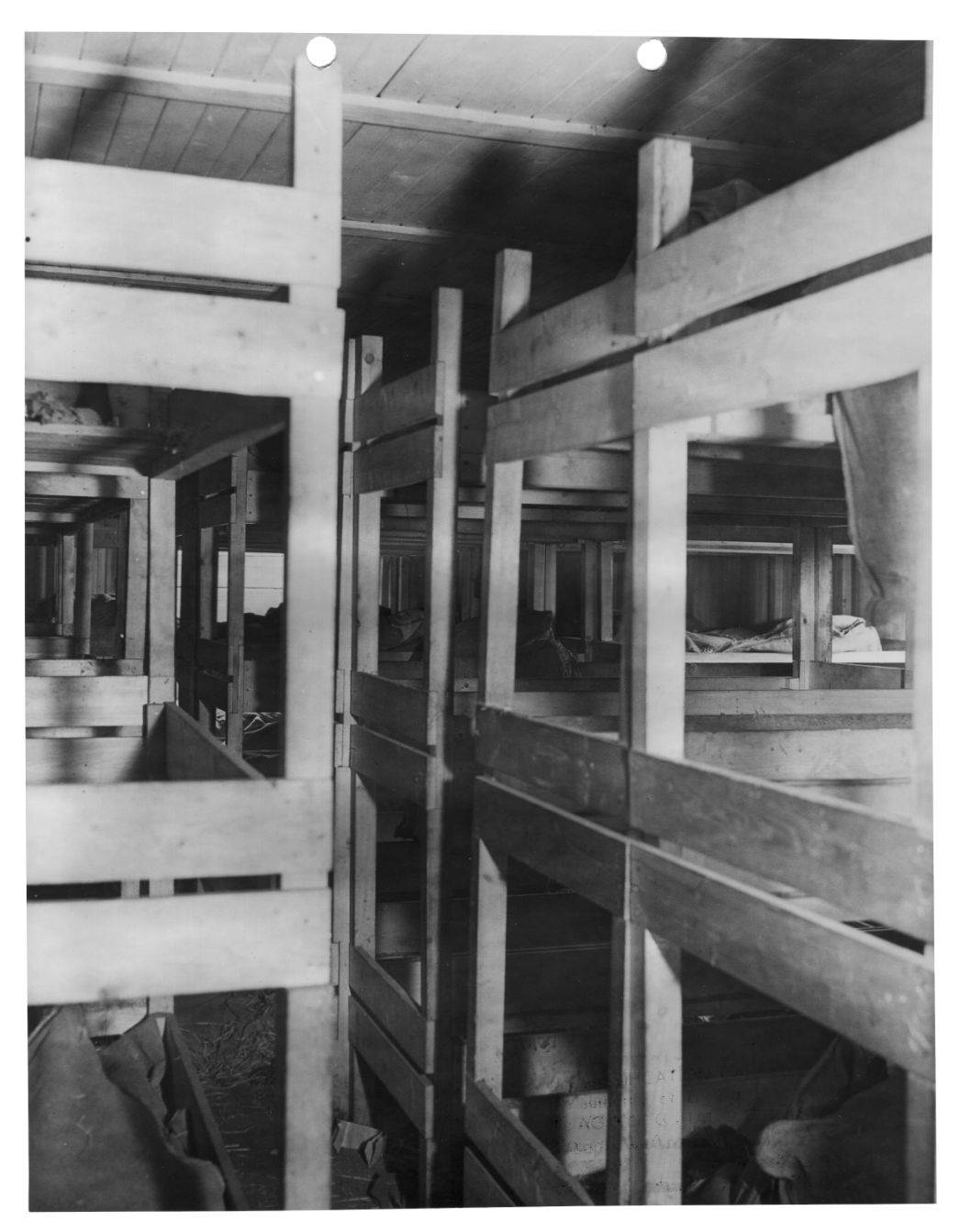

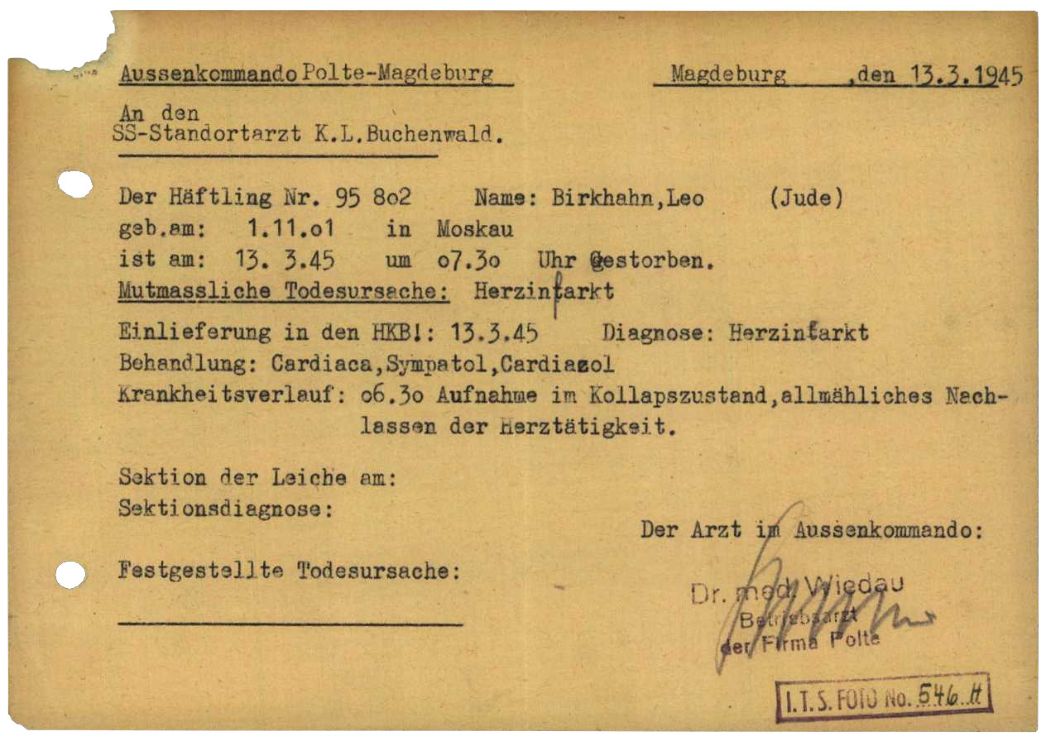

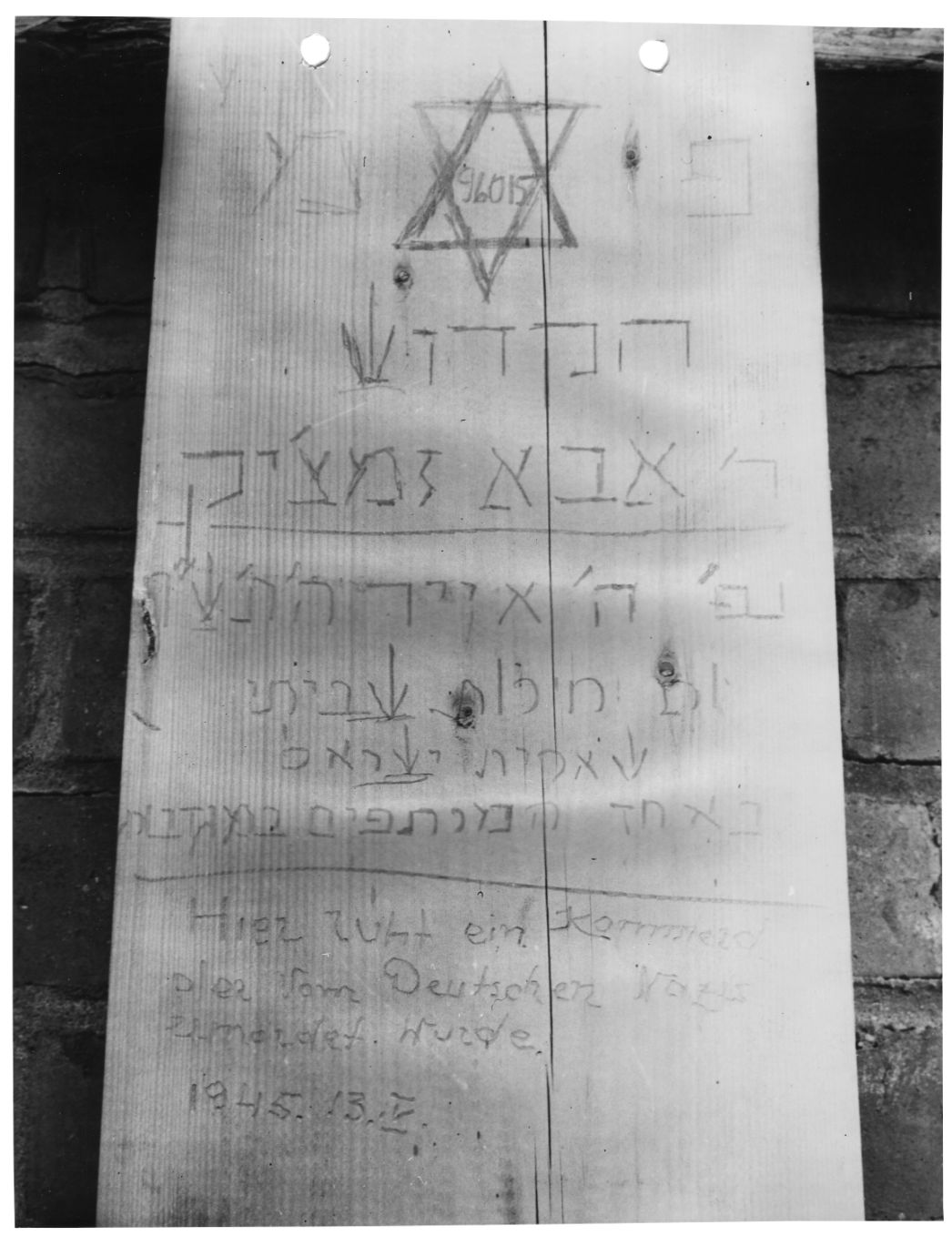

Am 3. November 1944 erreichten 500 jüdische Häftlinge aus dem Konzentrationslager Stutthof das Lager in der Poltestraße. Vertreter des Werks suchten sie in dem Lager bei Danzig persönlich aus. Die größte Gruppe der Häftlinge bildeten lettische Juden. Weitere Männer stammten aus Polen, Litauen, der Tschechoslowakei, Deutschland, Österreich, Frankreich und Estland. Zuvor hatten sie das Ghetto Riga und verschiedene Konzentrationslager durchlaufen. Der mit Abstand Jüngste von ihnen war der erst 12-jährige Sima Buwitsch aus Riga. Aus den Reihen der lettischen Juden wählte die SS alle Funktionshäftlinge des Lagers aus. Mitte Januar 1945 überstellte die SS weitere 100 ungarische Juden aus Buchenwald nach Magdeburg. In der Buchenwalder Lagerverwaltung zählte das Männerlager der Poltewerke zu den „jüdischen Außenkommandos“. Ein letzter Transport kam Mitte März 1945 mit 130 Männern aus dem Buchenwalder Außenlager Langenstein-Zwieberge in Magdeburg an. Insgesamt durchliefen somit über 700 Häftlinge das Lager.

Zwangsarbeit

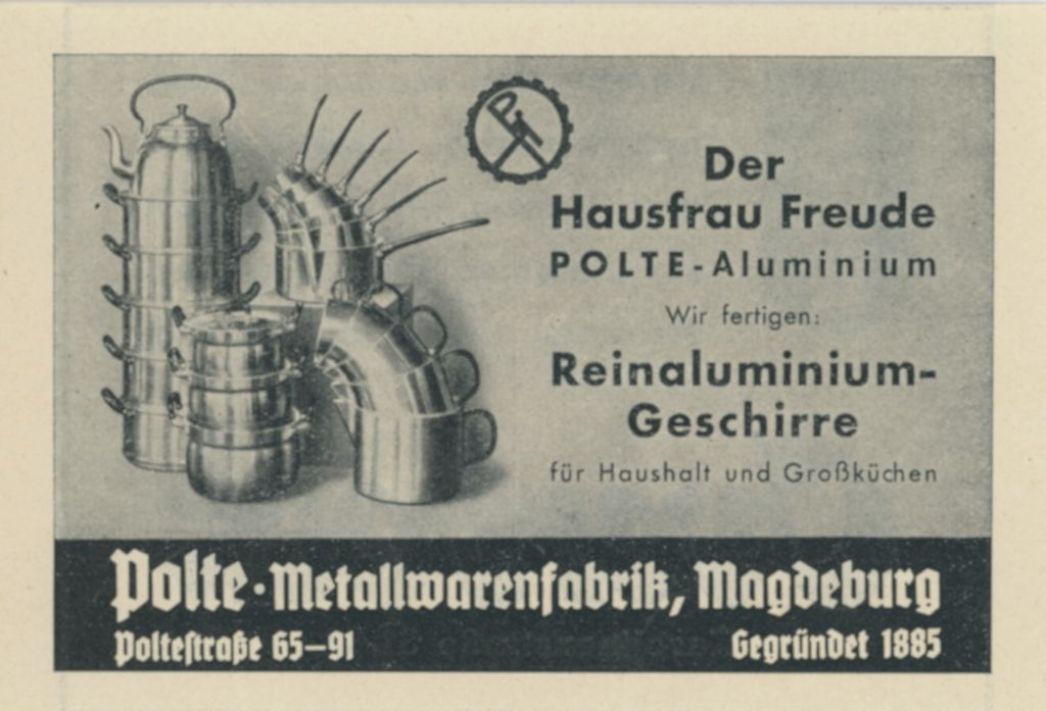

Die Polte-Metallwarenfabrik OHG hatte sich auf die Herstellung von Munition und Geschosshülsen spezialisiert. Die Häftlinge waren zu unterschiedlichen Arbeiten eingeteilt, zum Teil an Drehbänken und Pressen. Gearbeitet wurde in Tag- und Nachtschichten von 6 bis 18 Uhr und von 18 bis 6 Uhr mit jeweils einer Stunde Pause – an Sonntagen nur in reduzierter Form. Deutsche zivile Meister und Vorarbeiter leiteten die Häftlinge an und beaufsichtigten sie. Rund 100 Häftlinge erkannte die Werksleitung als Facharbeiter an, für die sie täglich 6 Reichsmark an die SS zahlte. Alle anderen galten als Hilfsarbeiter. Mit Prämien versuchte das Werk, die Einsatzbereitschaft der ausgehungerten Häftlinge zu steigern. Nach einem flächendeckenden Luftangriff auf Magdeburg ging die Produktion im Werk ab Mitte Januar 1945 zurück. Viele Häftlinge mussten nun in der Stadt Trümmer räumen oder Panzersperren errichten.

©Gedenkstätte Buchenwald

Bewachung

Für die Bewachung des Männer- und Frauenlagers war dieselbe Wachmannschaft verantwortlich. Mit der Einrichtung des Männerlagers wurde sie vergrößert. Zur Verstärkung trafen mit dem Häftlingstransport aus dem Konzentrationslager Stutthof auch SS-Männer in Magdeburg ein. Unter ihnen befand sich der für seine Gewalt berüchtigte SS-Mann Hans Hoffmann, den viele Häftlinge noch aus dem Konzentrationslager Riga kannten. Als Kommandoführer fungierte von November 1944 bis Ende Januar 1945 SS-Oberscharführer Andreas Hochwarth. Ihm folgte ein SS-Hauptsturmführer Jaeckel. Ende März 1945 umfasste die Wachmannschaft 87 SS-Männer und 47 SS-Aufseherinnen. Letztere waren ausschließlich im Frauenlager eingesetzt. Mitglieder der Wachmannschaft wurden nach 1945 nicht strafrechtlich belangt. 1951 kam es in Magdeburg zur Verurteilung von drei ehemaligen Volkssturmmännern wegen der Beteiligung an einem Massaker bei der Räumung des Lagers. In der Revision ein Jahr später wurden die Haftstrafen jedoch wieder aufgehoben.

Literatur:

Pascal Begrich, Magdeburg (Polte-Werke OHG) (Männer), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen und Buchenwald, München 2006, S. 518-520.