Krankheit und Tod

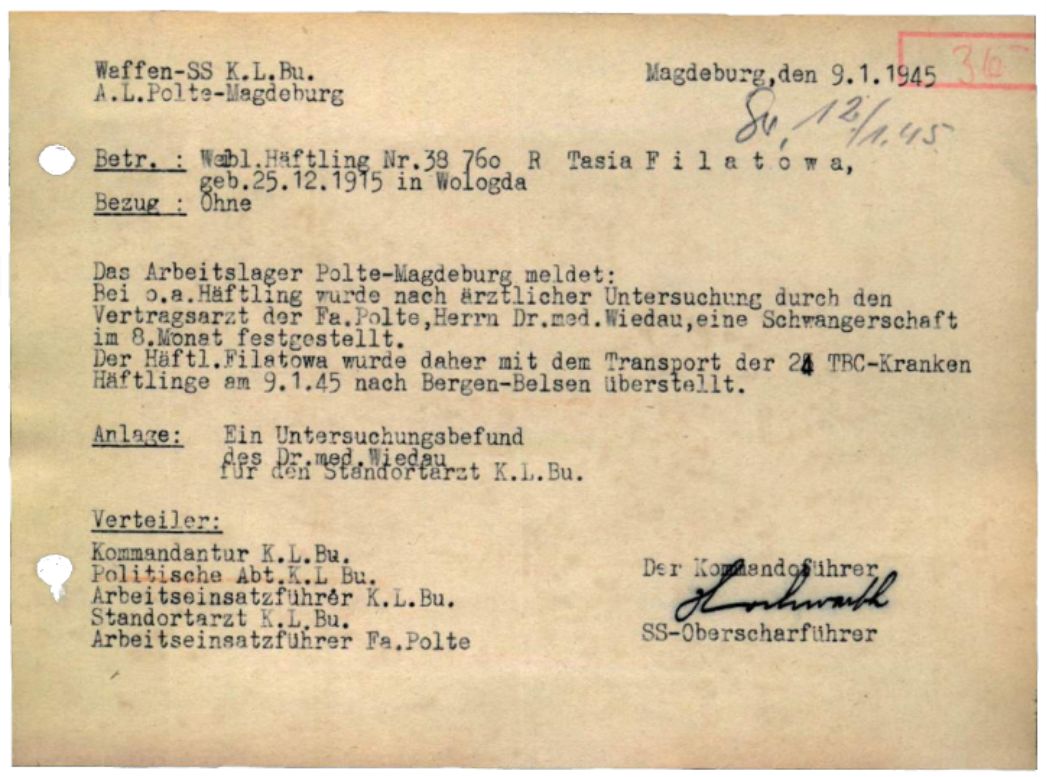

Aufgrund der Größe des Lagers kümmerten sich zuletzt fünf Häftlingsärztinnen um die Krankenversorgung vor Ort. Die Zahl der Kranken lag hoch. Im März 1945 waren täglich über 100 Frauen nicht einsatzfähig. Die katastrophalen sanitären Verhältnisse im Frauenlager führten laut einem Bericht der SS zu Krätze, Entzündungen, Magen- und Darmerkrankungen, Geschwüren und Tuberkulose. Belegt sind zudem eine Grippeepidemie und Fälle von Typhus. Regelmäßig schob die SS nicht mehr arbeitsfähige Frauen nach Ravensbrück oder Bergen-Belsen ab, darunter zahlreiche Schwangere. Im Lager selbst sind für Februar und März 1945 drei Geburten dokumentiert. Seit September 1944 starben mindestens 18 Frauen vor Ort in Magdeburg, darunter die 22-jährige Russin Tatjana Uljanowa. Weil man ihr Sabotage vorwarf, ließ die SS sie erhängen. Es war dies die einzige bisher bekannte Hinrichtung in einem Buchenwalder Frauenaußenlager. Anna Peczenik und Maria Lisiza brachte die SS in das Hauptlager Buchenwald, wo sie unter ungeklärten Umständen ums Leben kamen.

Räumung

Am 11. April 1945 setzten sich Teile der SS-Wachmannschaft aufgrund der befürchteten Ankunft amerikanischer Einheiten ab. Viele Häftlinge nutzten die unübersichtliche Lage, um zu fliehen und sich in den Trümmern der Stadt zu verstecken. Am 13. April trieben SS-Wachen und Männer des Magdeburger Volkssturms die verbliebenen Männer und Frauen der beiden Lager zusammen. Hierbei scheint es zu ersten Erschießungen gekommen zu sein. Sie zwangen die Häftlinge, über die Elbe bis zum Gelände des Sportstadions „Neue Welt“ zu laufen. Dort gerieten sie unter Beschuss amerikanischer Artillerie. Die SS-Wachen und Volkssturmmänner schossen auf alle Häftlinge, die sich in Sicherheit zu bringen versuchten. Vor allem unter den Frauen gab es zahlreiche Tote und Verletzte. Die genaue Zahl der Opfer ist unbekannt. Die überlebenden Männer wurden in einem tagelangen Gewaltmarsch in das KZ Sachsenhausen getrieben, die Frauen in das Frauen-KZ Ravensbrück. Wie viele von ihnen unterwegs ums Leben kamen, ist nicht bekannt.

Literatur:

Irmgard Seidel, Magdeburg (Polte-Werk OHG) (Frauen), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen und Buchenwald, München 2006, S. 515-517.

Pascal Begrich, Das Frauen-KZ der Polte OHG in Magdeburg, in: Detlef Schmiechen-Ackermann u. Steffi Kaltenborn (Hg.), Stadtgeschichte in der NS-Zeit, Münster 2005, S. 123-134.