Zwangsarbeit

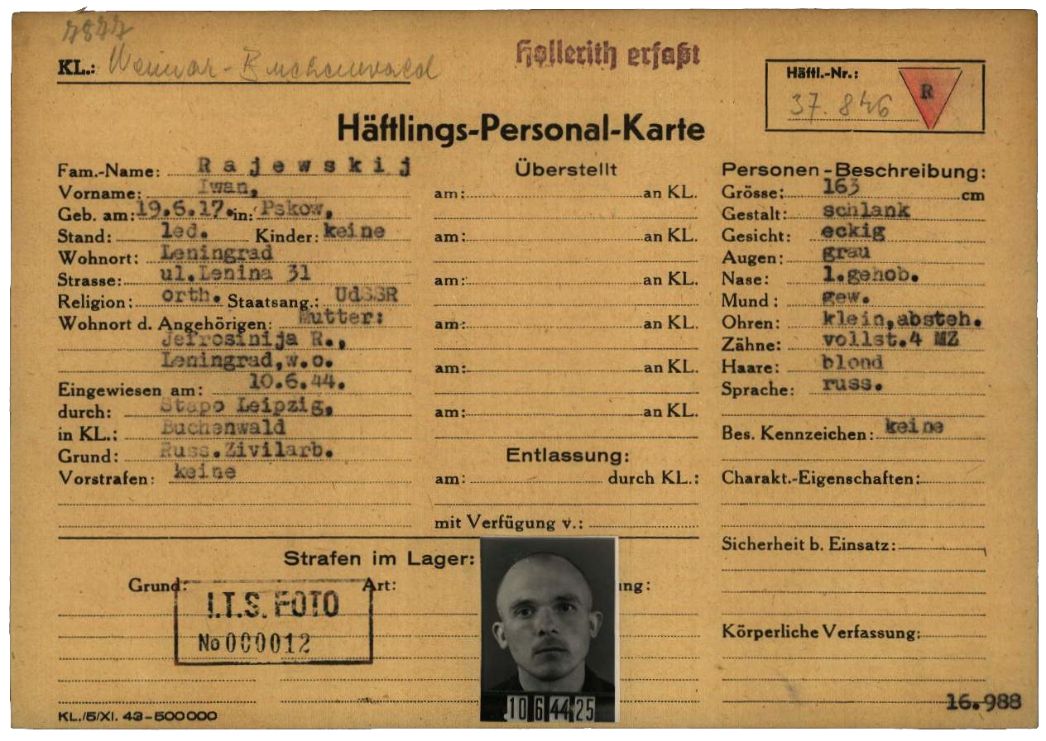

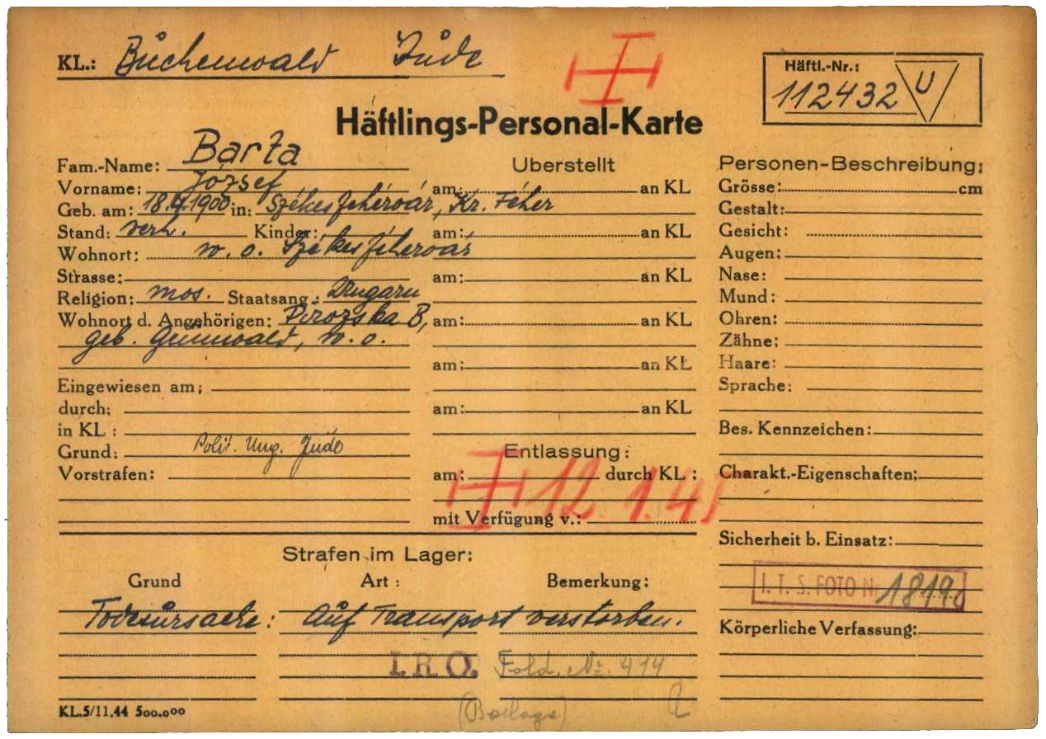

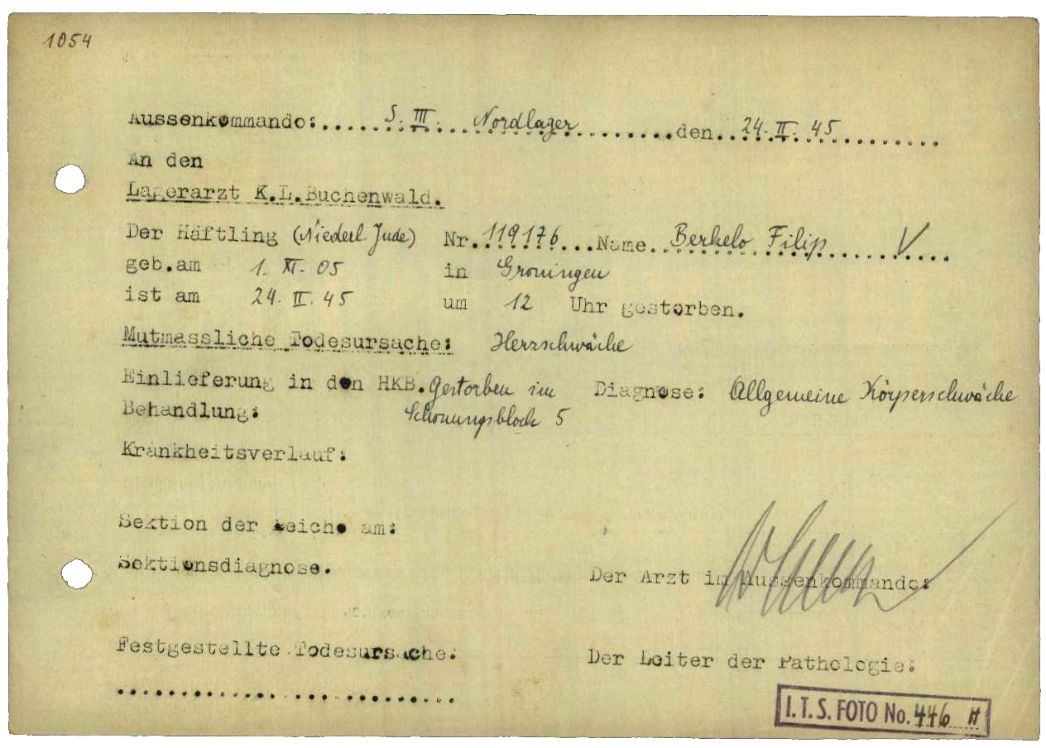

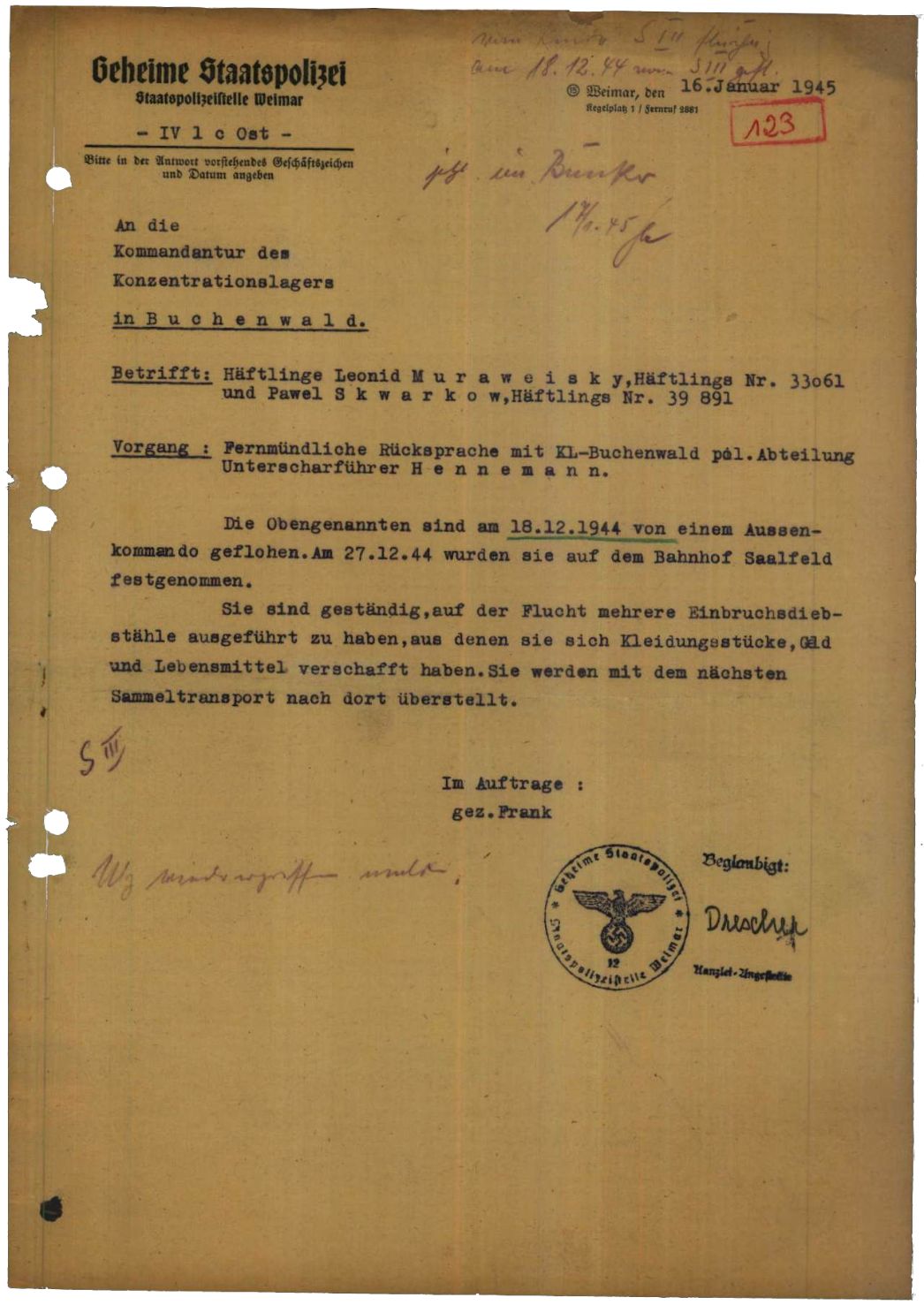

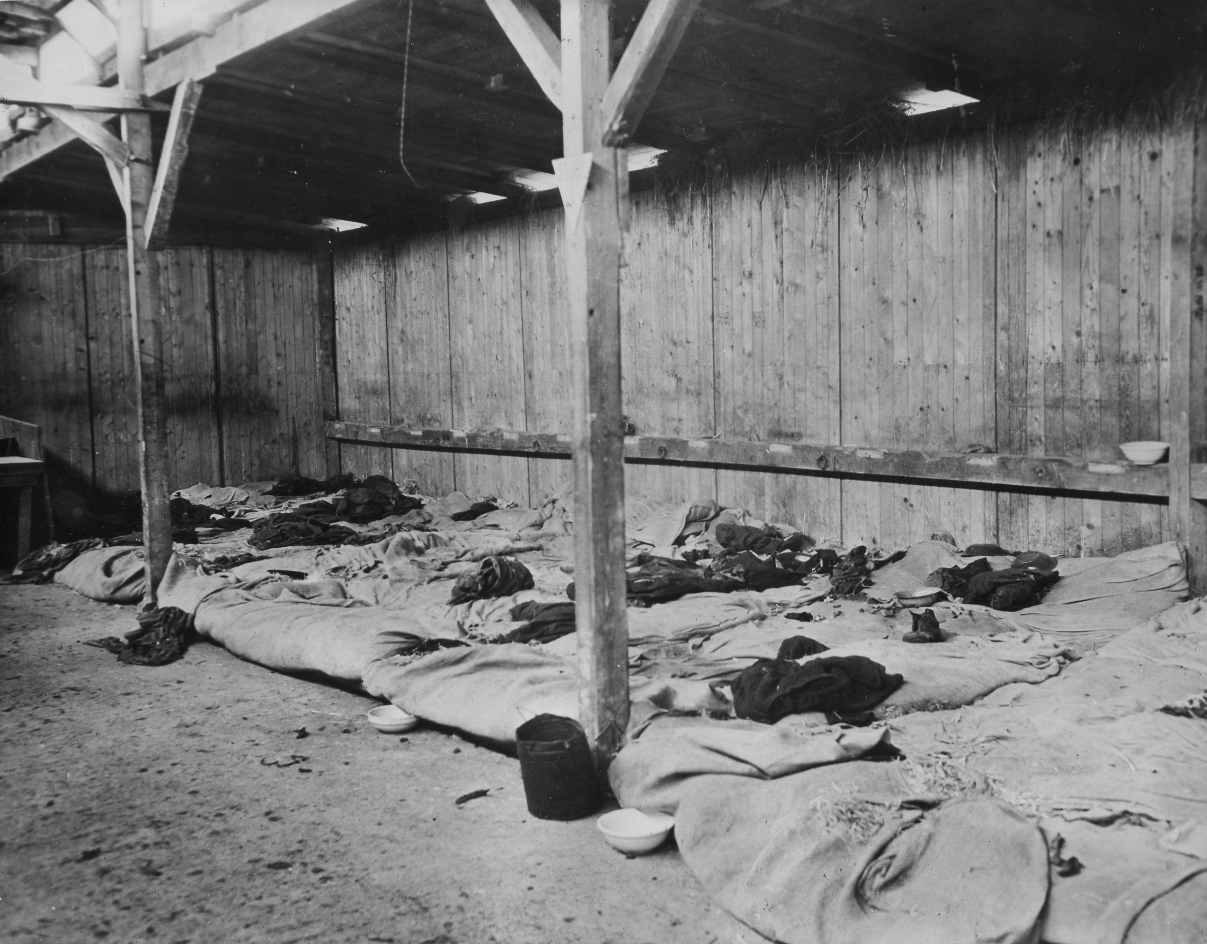

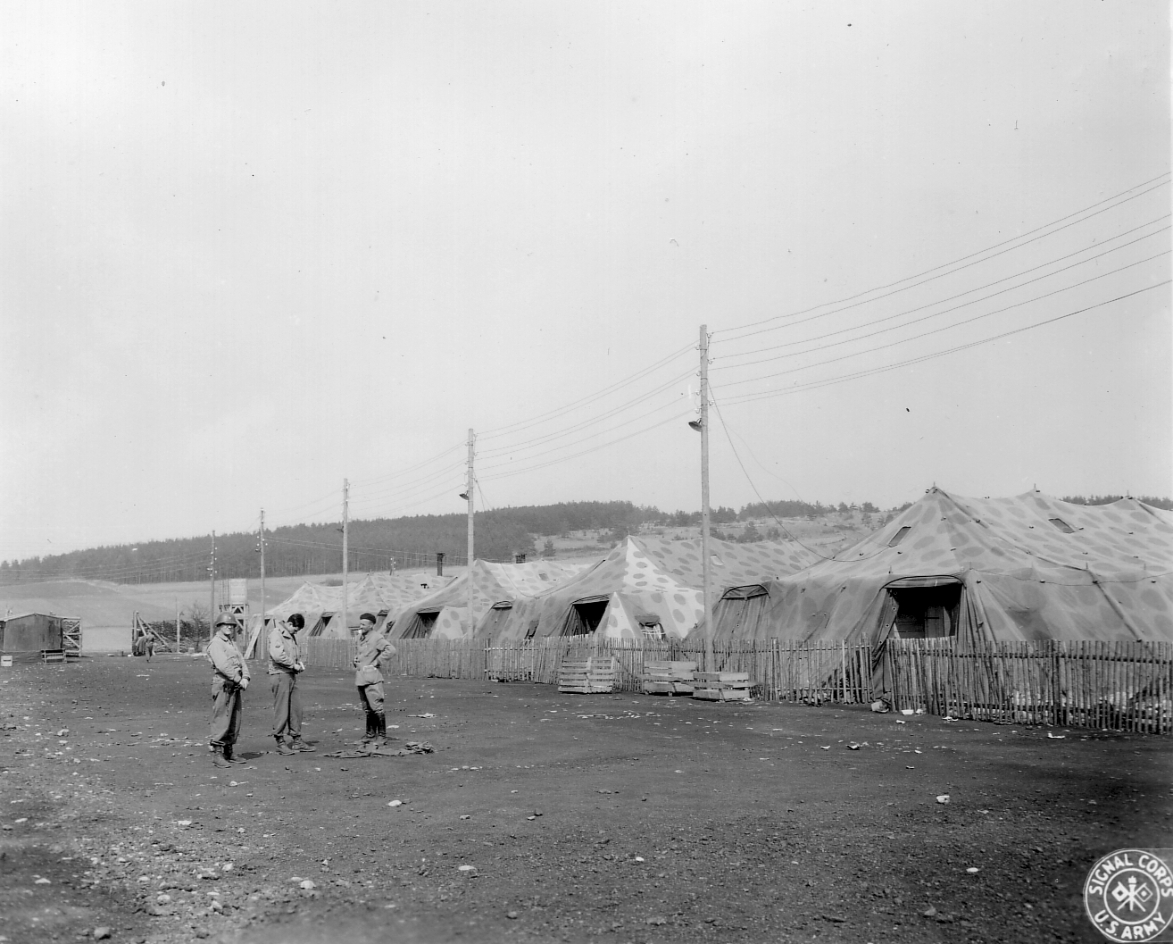

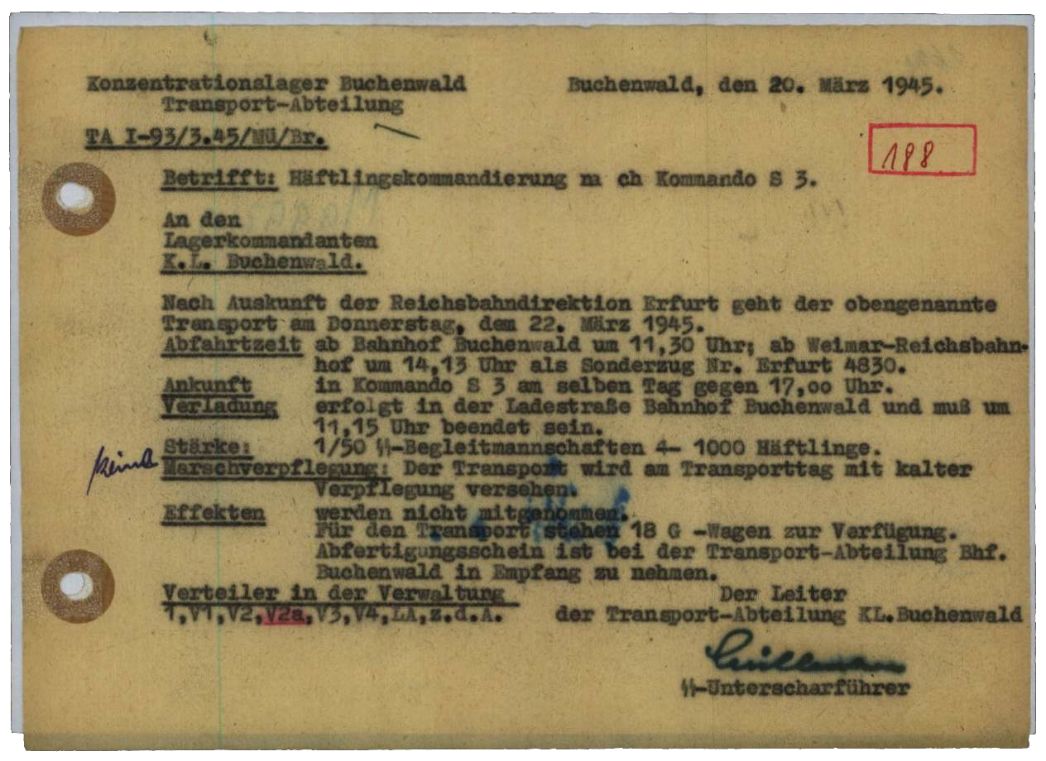

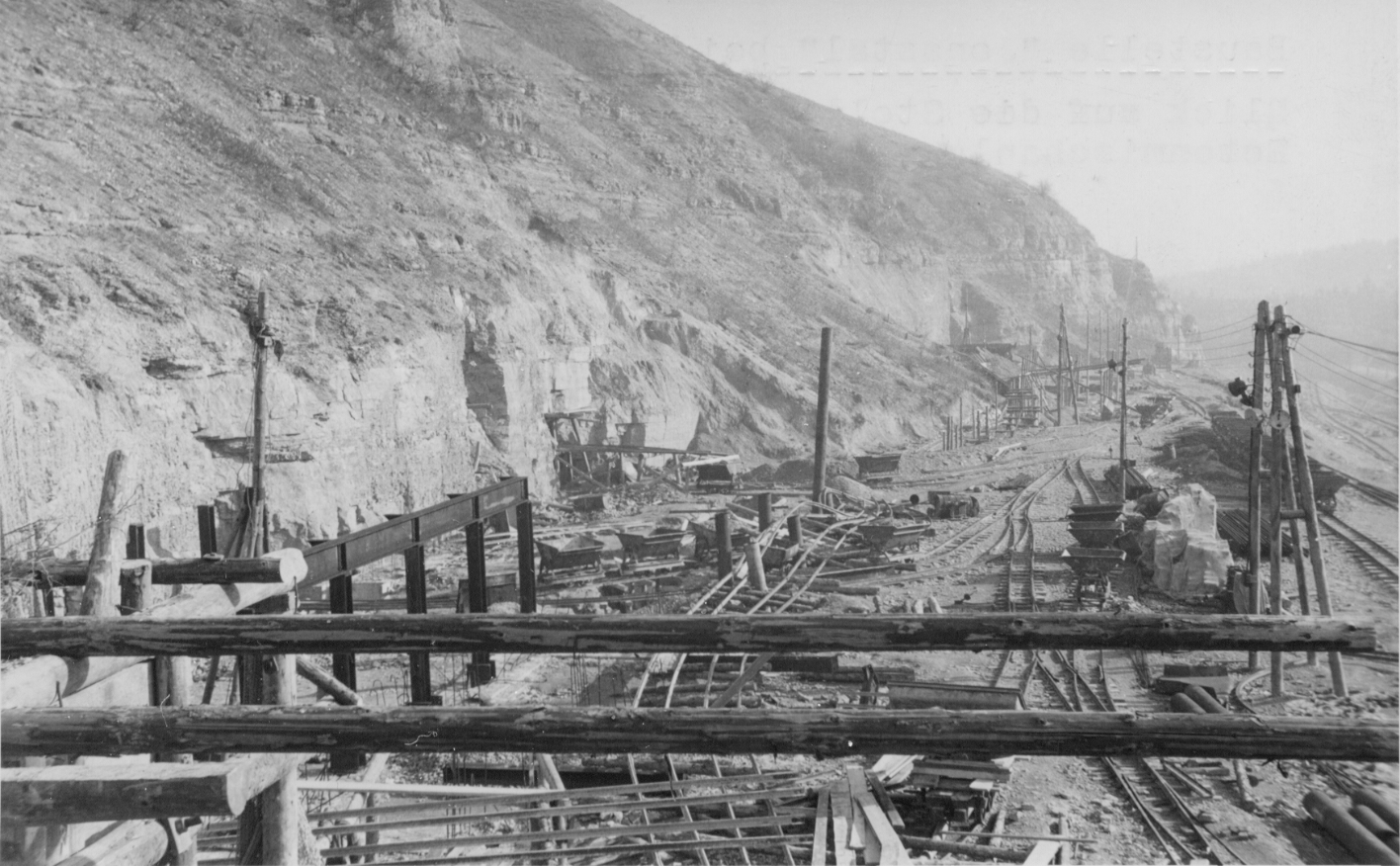

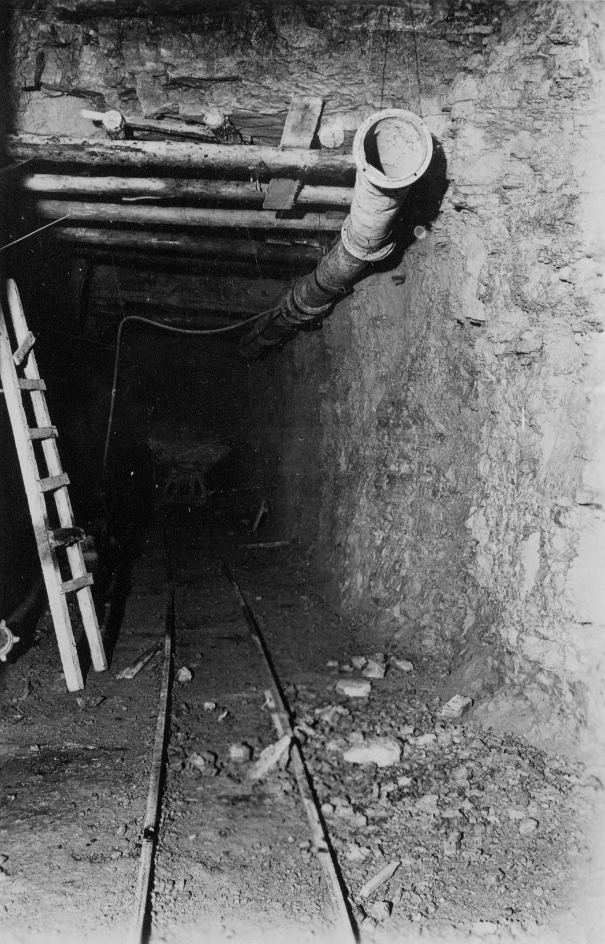

An dem Bauvorhaben beteiligten sich unter der Leitung der SS zahlreiche zivile Ingenieurbüros und Baufirmen. Ziel war es, ein unterirdisches Stollensystem in den Muschelkalkhang nördlich der Straße im Jonastal zwischen Crawinkel und Arnstadt zu bauen. Bis zum überstürzten Abbruch der Bauarbeiten Anfang April 1945 entstanden 25 Stolleneingänge und Querstollen mit einer Länge von rund drei Kilometern. Für die Häftlinge bedeutete dies Schwerstarbeit beim Vortrieb und Ausbau der Stollen und dem Bau von Straßen, Feldbahnen, Kanalisationen. Gnadenlos angetrieben mussten sie unter anderem mit Spaten, Spitzhacken und Schaufeln Material bewegen, mit Steinen beladene Loren schieben, mit schweren Druckluftbohrern Löcher in den Berg treiben, Ziegel herstellen oder bis zum Zusammenbruch zentnerschwere Zementsäcke und Schienen schleppen. Gearbeitet wurde rund um die Uhr in 8-, und später 12-stündigen Schichten, ohne einen freien Tag. Je nach Teillager waren die Wege zu den Arbeitsstätten kilometerlang. Berichten zufolge wurden die Häftlinge zum Teil mit Bussen und Lastwagen transportiert, später in offenen Loren einer Feldbahn.

Spuren und Gedenken

Der Truppenübungsplatz Ohrdruf wird seit 1947 wieder militärisch genutzt. Bauliche Relikte der Lager gibt es dort nur noch wenige. Auf dem Areal erinnern heute verschiedene Gedenkzeichen, ein Massengrab und Informationstafeln an die Geschichte des Ortes. 2025 wurden sie durch einige Skulpturen ergänzt, die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Gleichense Ohrdruf im Rahmen des Projekts „Pfad der Erinnerung“ anfertigten.

In Espenfeld entstand 1945 ein Ehrenfriedhof, wo die U.S. Army Tote aus dem Zeltlager bestatten ließ. Zu DDR-Zeiten erfolgte eine Umgestaltung des Friedhofs. 1958 wurde im Jonastal ein Denkmal errichtet. Bis heute finden dort jedes Jahr Gedenkveranstaltungen statt.

Seit 2001 setzt sich die Geschichts- und Technologiegesellschaft Großraum Jonastal e.V., kurz Jonastalverein, für die Erinnerung und Aufarbeitung vor Ort ein. In Arnstadt unterhält er ein Dokumentationszentrum. Im Jonastal bietet der Verein Rundgänge an. Über einen Geschichts- und Naturlehrpfad ist dort zudem eine individuelle Besichtigung möglich. Die Arolsen Archives veröffentlichten 2024 das digitale Lernmodul „Suspekt. Landschaft der Verbrechen“. Mit ihm kann u. a. das öffentlich nicht zugängliche Areal auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf erkundet werden.

Kontakt:

Dokumentationszentrum Jonastalverein e.V.

Link zum heutigen Standort des Nordlagers mit Gedenkzeichen auf GoogleMaps

Link zum Standort des Denkmals Jonastal auf GoogleMaps

Link zum Standort des Ehrenfriedhofs Espenfeld auf GoogleMaps

Literatur:

Klaus Peter Schambach, Tatort Jonastal. Ermordet für das Führerhauptquartier in Thüringen im Außenkommando S III des KL Buchenwald, Zella-Mehlis/Meinigen 2010.

Helga Raschke, Das Außenkommando SIII und die Bauvorhaben im Jonastal. Landeszentrale für Politische Bildung Thüringen, Erfurt 2005.