Das Lager

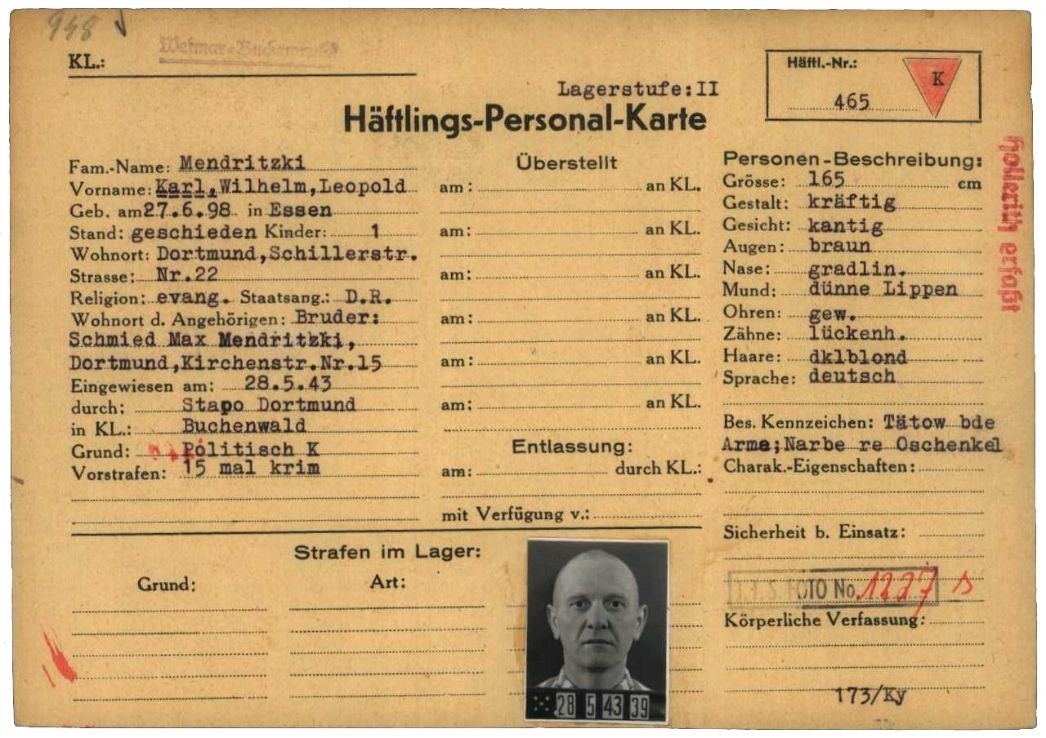

1942 übernahm die Heber Maschinen- und Apparatefabrik (HEMAF) aus Neubrandenburg eine Fabrik in Osterode-Freiheit am südwestlichen Rand des Harzes im heutigen Niedersachsen. Von Beginn an setzte der Firmenchef Curt Heber in seinem Werk Zwangsarbeitende aus West- und Osteuropa ein und ließ für sie 1943 in unmittelbarer Nähe der Produktionshallen ein Lager, das „Lager West“, errichten. Seit Frühjahr 1944 plante der Firmenchef zudem mit der Buchenwalder SS den Einsatz von KZ-Häftlingen. Ende September 1944 trafen die ersten in Osterode ein. Sie wurden in vier mit Stacheldraht umzäunten Baracken im sogenannten Lager West untergebracht. Ausgestattet mit dreistöckigen Betten war die Belegung der Häftlingsunterkünfte pro Baracke sehr hoch. Für die KZ-Häftlinge gab es eine eigene abgetrennte Küche. Eine fünfte Baracke diente als Unterkunft für die Wachmannschaften. Das Außenlager bei der HEMAF unterstand nur rund einen Monat dem KZ Buchenwald. Dann ging es in die Verwaltung des verselbstständigten KZ Mittelbau über.

Zwangsarbeit

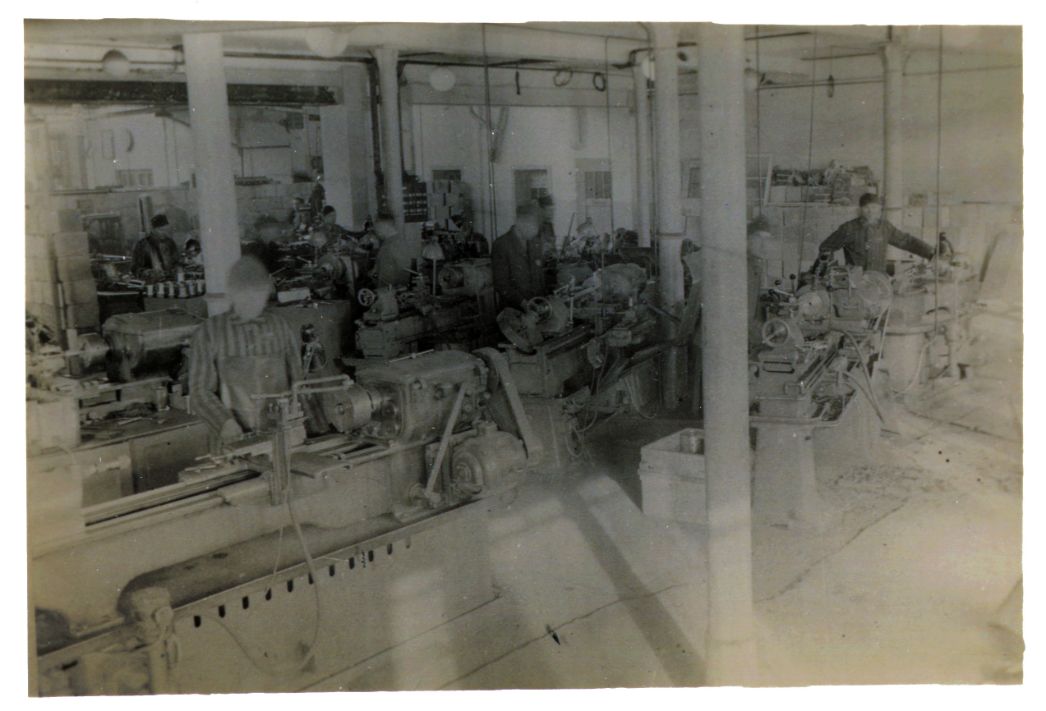

Die HEMAF hatte sich auf die Herstellung von Bombenabwurfgeräten spezialisiert. Seit 1944 produzierte das Unternehmen zudem Raketenabschussgeräte für die Luftwaffe. Hierfür benötigte die HEMAF ausschließlich Facharbeiter. Als gelernte oder angelernte Schlosser, Mechaniker, Monteure oder Dreher ausgewählt, wurden die meisten Häftlinge in der Fertigung eingesetzt. Jüngere Häftlinge, die noch nicht über die entsprechenden Qualifikationen verfügten, mussten vor Ort für den Einsatz in der Produktion angelernt werden. Die Produktionshallen waren Berichten zufolge besonders gesichert und wurden von mehreren Wachposten in den Hallen und am Eingang bewacht.

Es gab 12-stündige Tag- und Nachtschichten, unterbrochen von einer einstündigen Pause – ebenso musste sonntags gearbeitet werden, wenn auch in reduzierter Form. Zum Teil griffen andere Firmen in Osterode auf die Arbeitskraft der Häftlinge zurück, von denen ein Teil zusätzlich für den Unterhalt des Lagers zuständig war.

Krankheit und Tod

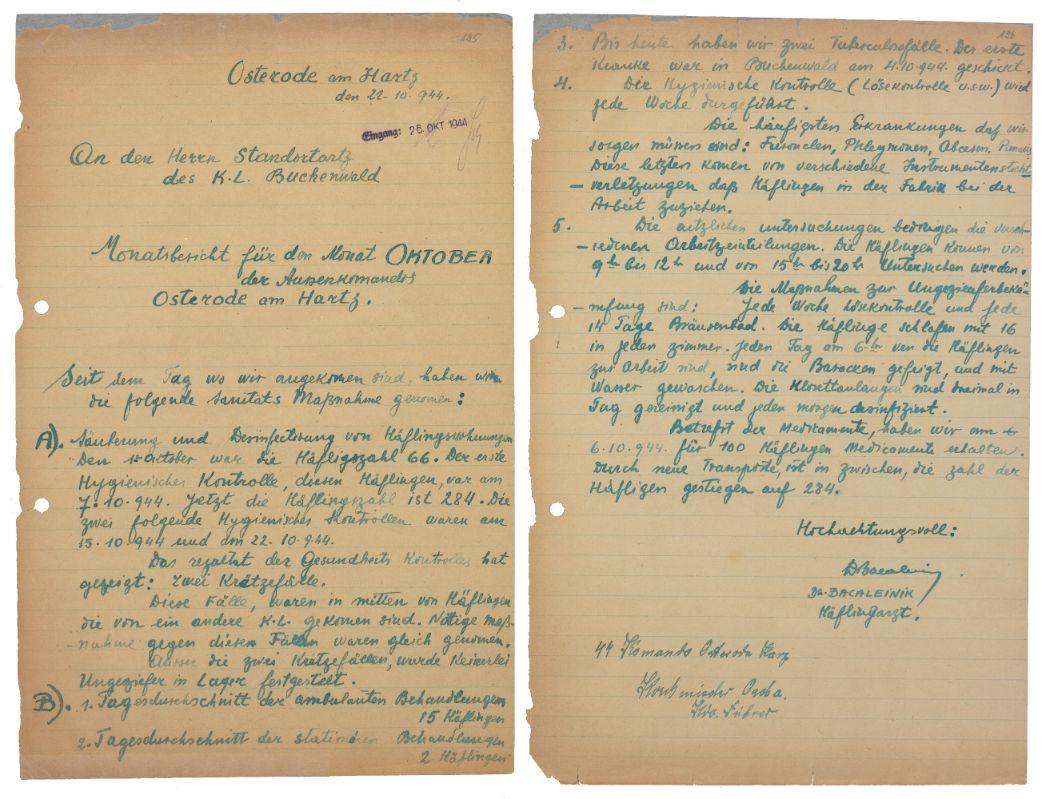

Vor Ort gab es eine kleine Krankenstation. Als Häftlingsarzt setzte die SS den zuletzt in Belgien lebenden rumänischen Arzt Maurice Bacaleinik ein. Nach Aussage eines Mitarbeiters der Personalabteilung der HEMAF war die Zahl der kranken und geschwächten Häftlinge doppelt so hoch wie unter den sonstigen Arbeitern vor Ort. Neben Krankheiten wie Furunkeln, Abszessen und Phlegmonen mussten viele Häftlinge wegen Verletzungen behandelt werden, die sie sich bei der Arbeit an den Maschinen zugezogen hatten. Schwerer erkrankte Häftlinge brachte die SS zur Behandlung in das Krankenrevier von Buchenwald, später nach Dora. Für den Monat, in dem das Lager in Osterode dem Konzentrationslager Buchenwald unterstand, sind keine Todesfälle dokumentiert.

Bewachung

Der Name des Kommandoführers ist bis heute unbekannt. Berichten zufolge handelte es sich um einen ehemaligen Unteroffizier der Wehrmacht, der in die Waffen-SS übernommen worden war. Ihm unterstanden circa 40 SS-Männer zur Bewachung der Häftlinge. Zwei Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Göttingen in den 1960er- und 1970er-Jahren gegen SS-Angehörige des Außenlagers Osterode wurden ergebnislos eingestellt.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Am 28. Oktober 1944 wurde das Außenlager Osterode dem neu verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet. Fortan war es kein Buchenwalder Außenlager mehr. Zum Zeitpunkt der Übergabe des Lagers befanden sich 272 Häftlinge vor Ort. Als Außenlager des Konzentrationslagers Mittelbau existierte das Lager bei der HEMAF weiter bis zu seiner Räumung im April 1945. Im November 1944 richtete die SS in Osterode-Petershütte ein weiteres KZ-Außenlager ein, das jedoch von Beginn an dem Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet war.

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Osterode-Freiheit (Fa. Curt Heber), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 7, München 2006, S. 324 f.

Frank Baranowski, Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945, Bad Langensalza 2017, S. 112-126.