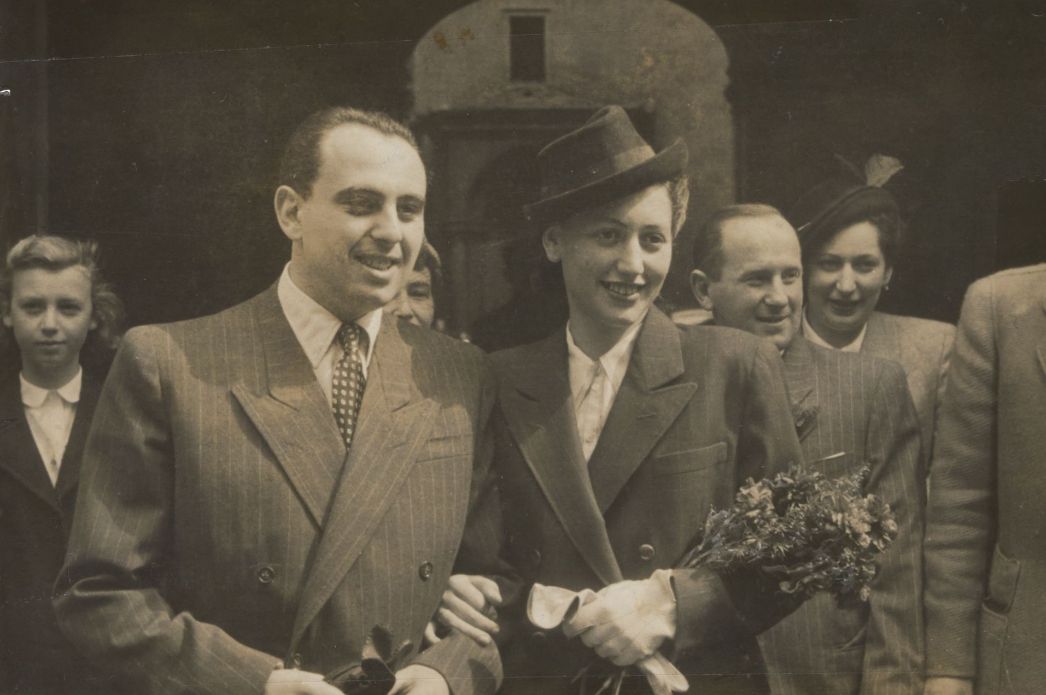

Ruth Elias kam als Ruth Huppert am 8. Oktober 1922 in Ostrava in der Tschechoslowakei in einer jüdischen Familie zur Welt. Die deutschen Besatzer verschleppten sie mit ihrer Familie 1942 in das Ghetto Theresienstadt. Gemeinsam mit ihrem ersten Mann wurde sie von dort im Dezember 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Zu diesem Zeitpunkt war sie schwanger. Im August 1944 brachte sie in Auschwitz ein Kind zur Welt, das nur wenige Tage überlebte. Zwei Monate später schickte die SS sie nach Taucha. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Kurt Elias kennen, der im benachbarten Männeraußenlager Zwangsarbeit leisten musste. Beide kehrten nach der Befreiung in die Tschechoslowakei zurück und heirateten 1947. Zwei Jahre später wanderten sie nach Israel aus. Ruth Elias starb 2008 in Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer.

Aus den Erinnerungen von Ruth Elias

Das Lager in Taucha

„Das Arbeitslager Taucha bei Leipzig bestand eigentlich aus zwei miteinander verbundenen Lagern. Durch das gemeinsame Eingangstor gelangte man zuerst ins Frauenlager, und ging man durch diesen Teil durch, so kam man ins Männerlager. Das Männerlager war durch einen Stacheldrahtzaun vom Frauenlager getrennt, doch an einem Ende waren Latrinen angebracht, welche zwar von beiden Seiten zugänglich, doch innen durch eine Holzwand getrennt waren. Das war der Platz, wo man sich mit den männlichen Häftlingen manchmal unterhalten konnte.“

„Es gab eine Lagerküche, die für das Männer- und Frauenlager sowie für die SS und deren Mannschaft das Essen kochte. Dort arbeiteten selbstverständlich Häftlinge unter SS-Aufsicht. Nicht weit entfernt lag sogar ein sehr großer Speisesaal, der an einem Ende eine Bühne hatte, welcher aber nie zum Speisen benutzt wurde. Eine weitere Baracke diente als Krankenblock, wo Dr. Alex Herrmann, ein tschechischer Arzt, arbeitete. Alex war der Arzt sowohl fürs Frauen-, wie auch fürs Männerlager.“

Blutvergiftung

„Doch nachdem ich etwa drei Monate in Taucha war, bekam ich einen Abszess in der linken Achselhöhle, welcher sich in kürzester Zeit zu einer riesigen Geschwulst mit einer enormen Anzahl kleinerer Abszesse entwickelte. Zuerst wollte ich mich nicht krankmelden, um meine so ertragreiche Arbeit nicht zu verlieren, und suchte unseren Arzt, Dr. Alex Herrmann, auf, welcher von mir des öfteren Brot geschenkt bekommen hatte. Ich bat ihn, mir zu helfen, jedoch ohne mich krank zu melden. Alex hatte keine Medikamente zur Verfügung und sah, dass ich ganz hohes Fieber hatte. Er zwang mich dazu, mich krank zu melden, denn ich hatte schon einen ganz dicken, roten Arm. Die Diagnose: Blutvergiftung. Keine Medikamente, keine Antibiotika (die gab es damals überhaupt noch nicht), keine schmerzstillenden Pulver. Nichts, gar nichts war da, um mir zu helfen.“

Zwangsarbeit

„Nach dem unerlässlichen Appell wurden wir aus dem Lager herausgeführt, und zu uns stieß eine Kolonne von Männer-Häftlingen. Wir kamen in eine Fabrik, jeder von uns wurde einer Abteilung zugewiesen, und die Produktion begann. Wir befanden uns in den ehemaligen Hasag-Werken, früher eine Glühlampen-Fabrik, welche auf Panzerfaust-Erzeugung umgestellt worden war. Deutsche Vorarbeiter empfingen uns, und Leute von der Wehrmacht bewachten uns bei der Arbeit.“

Kontakte

„Es geschah manchmal, dass ein deutscher Arbeiter – doch nie ein Wehrmachts- oder SS-Mann-, welcher in der Fabrik arbeitete, einem der Mädchen eine Zigarette oder ein Stückchen Brot und Wurst zusteckte. Immer aber hatten die Mädchen Angst, dass man als Entgelt dafür von ihnen eine sexuelle ‚Gegenleistung‘ verlangen würde. Dies wurde auch manchmal ausgesprochen, doch kaum jemals den Frauen gegenüber durchgesetzt. Die Deutschen hatten ja Angst vor Rassenschande, und darauf standen ganz hohe Strafen. So hielt sich diese Belästigung von seiten der Deutschen in Grenzen.“

Aus: Ruth Elias, Die Hoffnung erhielt mich am Leben. Mein Weg von Theresienstadt und Auschwitz nach Israel, München 1988. © 1988 Piper Verlag GmbH, München.