Das Lager

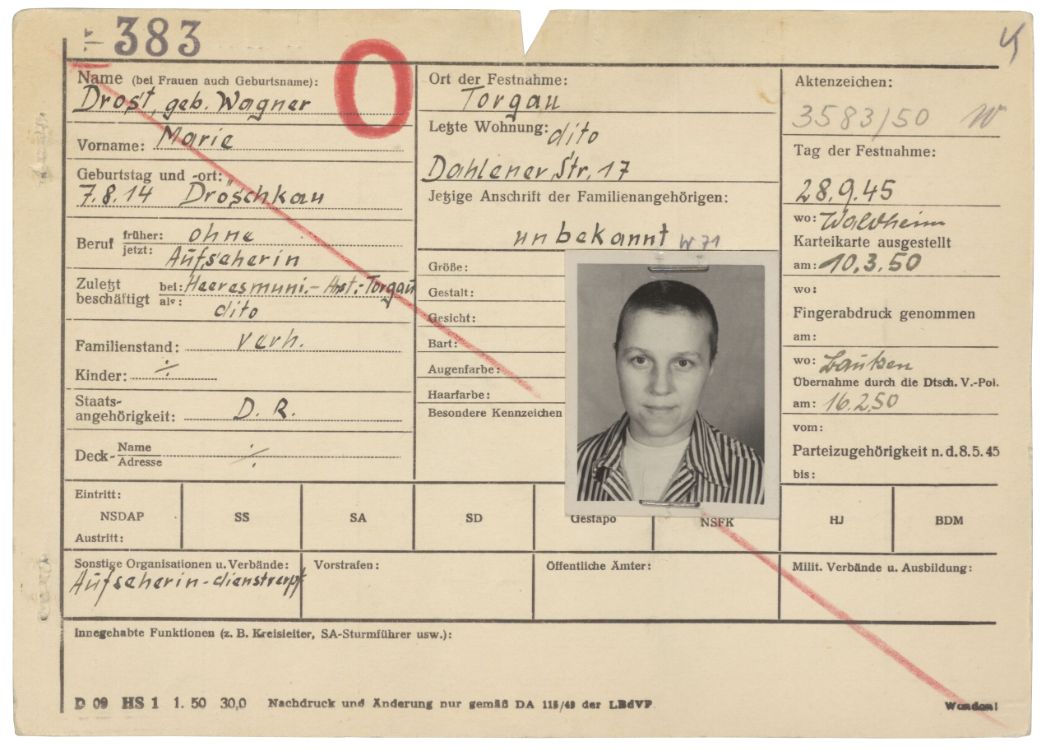

Seit 1908 existierte in Torgau an der Elbe eine Munitionsanstalt der Reichswehr, kurz Muna. 1934 in Heeresmunitionsanstalt umbenannt und ausgebaut, war sie eine von über 300 Munitionsanstalten im Deutschen Reich, in denen die Wehrmacht Munition produzierte und lagerte. In der weitläufigen Munitionsanstalt westlich des Torgauer Stadtzentrums wurden bereits in den ersten Kriegsjahren Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus den von Deutschland besetzten Ländern eingesetzt. Ab September 1944 kamen weibliche KZ-Häftlinge hinzu. Berichten zufolge waren sie in einem schon vorhandenen Lager untergebracht. Es bestand aus einem Steingebäude mit mehreren Räumen und Holzbaracken – ausgestattet mit mehrstöckigen Betten. Zum umzäunten Lager gehörten zudem ein Krankenrevier, eine Küchenbaracke, eine Schneiderei und Waschräume. Die Wohnbaracken der SS-Wachmannschaft befanden sich auch innerhalb des Stacheldrahtes. Täglich mussten die Frauen rund 15 Minuten vom Lager zu ihren Arbeitsorten marschieren.

Krankheit und Tod

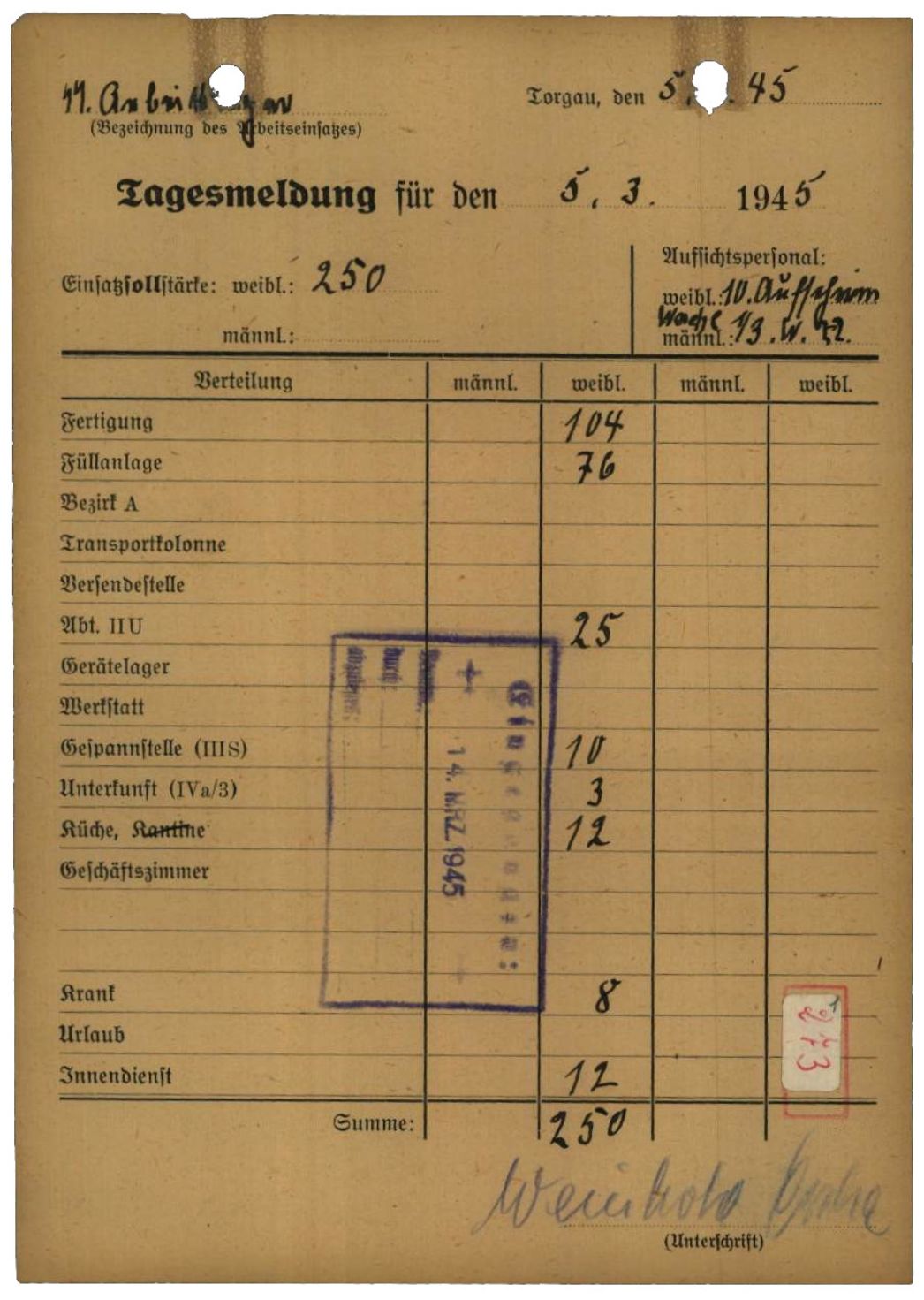

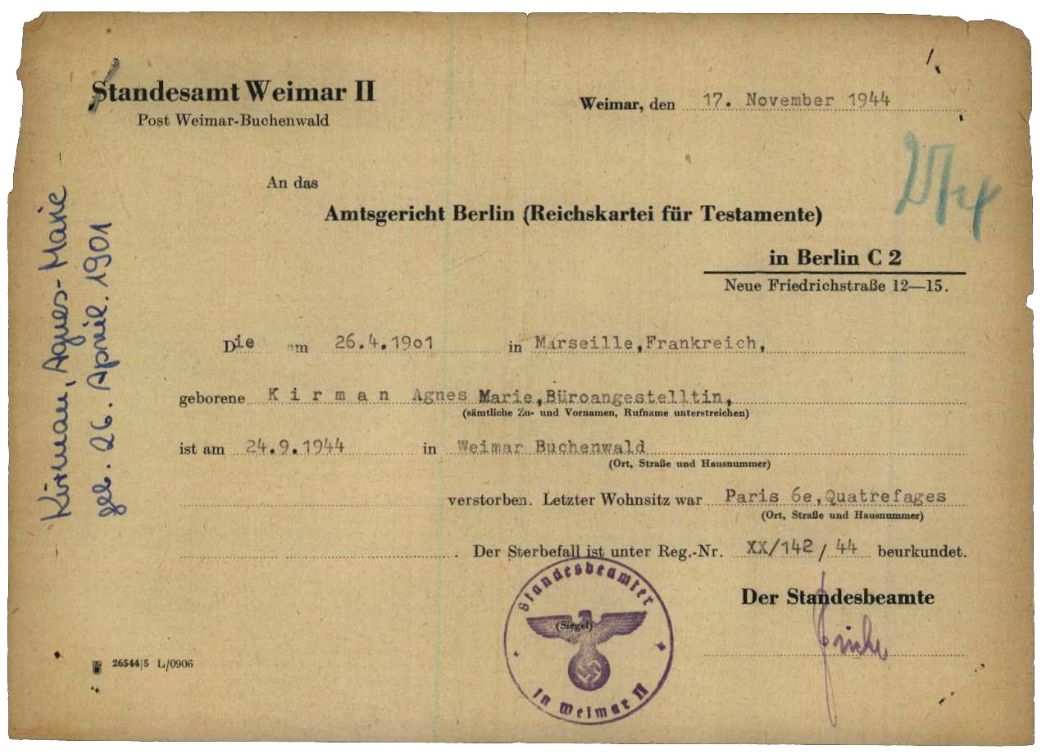

Im Lager gab es eine Krankenstation, über die jedoch keine weiteren Informationen vorliegen. Für die Versorgung der Kranken waren ein SS-Sanitäter namens Klotz und ein Werksarzt der Heeresmunitionsanstalt zuständig. In beiden Häftlingsgruppen befanden sich mit Maria de Pedretti aus Paris und Renee Markovits aus Oradea ausgebildete Ärztinnen. Vermutlich setzte die SS sie in Torgau als Häftlingsärztinnen ein. Im März 1945 – dem einzigen Monat, für den Zahlen vorliegen – galten offiziell durchschnittlich pro Tag zehn Frauen als krank. Belegt ist zudem, dass zwei Französinnen aus unbekannten Gründen zeitweise im Krankenhaus von Dommitzsch, nördlich von Torgau, behandelt wurden. Zwei Französinnen starben in Torgau. Als Todesursachen vermerkte die SS bei beiden eine Grippeerkrankung. Ihre Leichname ließ sie auf dem evangelischen Friedhof in Torgau beisetzen.

Befreiung

Am 26. April 1945 trafen amerikanische und sowjetische Truppen in Torgau ein. In den Tagen zuvor hatte sich die Wachmannschaft des Außenlagers bis auf den Kommandoführer abgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt bekamen die rund 250 Frauen keine Verpflegung mehr. Aus Angst vor der Bevölkerung blieben sie bis zur Ankunft der Amerikaner im Lager. Gemäß der Vereinbarungen zwischen den Alliierten übernahm die Rote Armee kurz darauf das befreite Lager, das viele der Frauen nun verließen. Die Wege der Befreiten gestalteten sich sehr unterschiedlich. Manche Frauen schlugen sich nach Leipzig durch, wo sie von amerikanischen Truppen versorgt wurden. Andere kamen später im displaced persons camp in Eilenburg unter. Eine kleine Gruppe marschierte in Richtung Berlin.

Spuren und Gedenken

Sowjetische Truppen nutzten das Gelände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt Torgau bis Anfang der 1990er-Jahre. Später siedelten sich unterschiedliche Industriebetriebe auf dem nahezu vollständig überbauten Gelände an. Spuren des ehemaligen Außenlagers oder Gedenkzeichen gibt es keine.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Irmgard Seidel, Torgau, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 590-592.