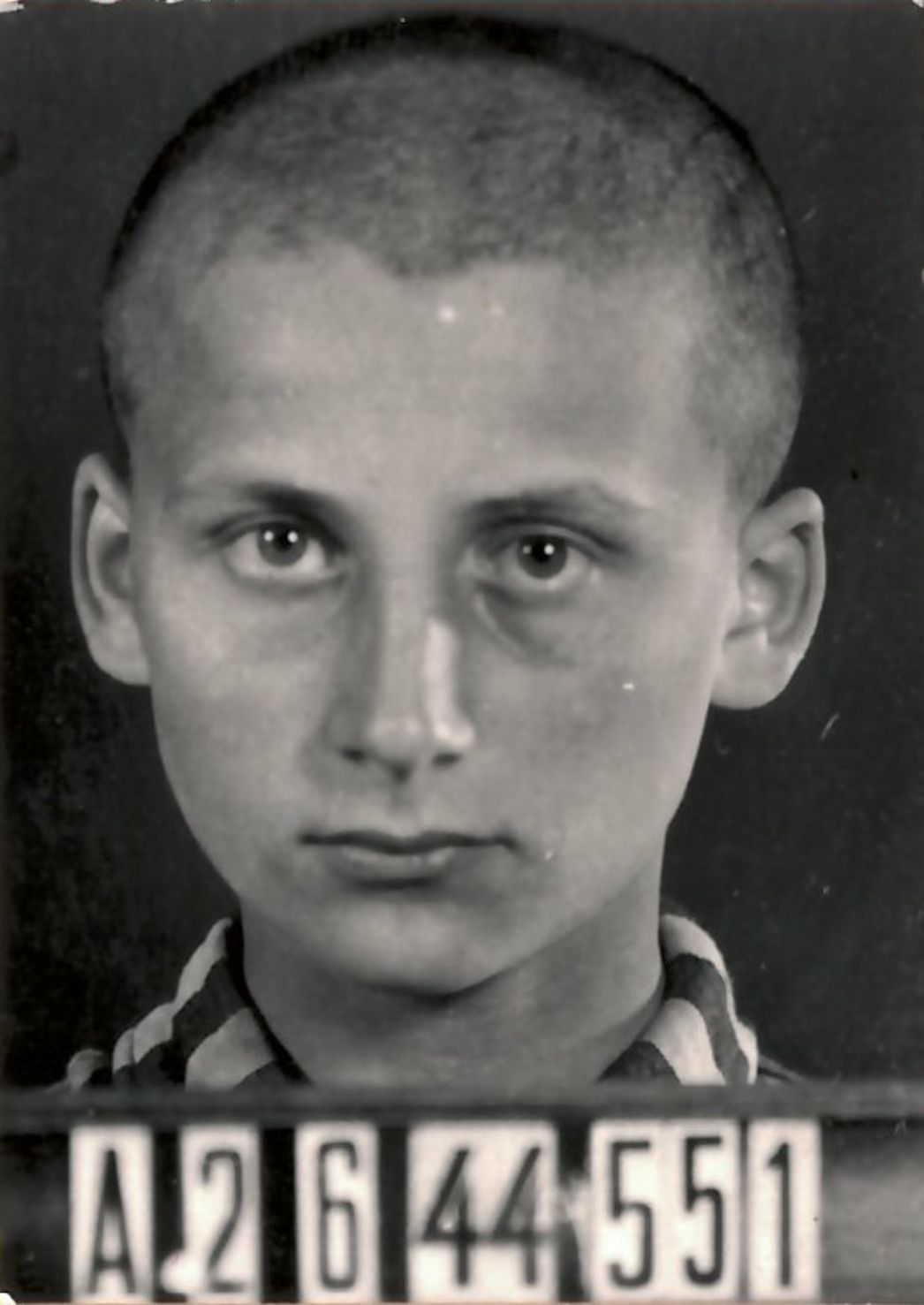

László Kovács kam am 26. Juli 1931 als László Lövi in einer jüdischen Familie in Nyíregyháza im Osten Ungarns zur Welt. Er wuchs im nahegelegenen Nagykállo auf. Im März 1944 wurde sein Vater zur Zwangsarbeit verschleppt. László war 12 Jahre alt, als die deutschen Besatzer ihn mit seiner Familie im Mai 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportierten. Er überlebte die Selektion. Nur auf sich gestellt brachte die SS László Lövi im Juni 1944 in das Außenlager „Wille“. Unter anderem musste er in einem Bombenräumkommando arbeiten. Er überlebte den Todesmarsch und wurde in Theresienstadt befreit. Sein Vater und er waren die einzigen Überlebenden der Familie. Nach dem Krieg nannte er sich Kovács, wurde Offizier in der ungarischen Armee und später Vertreter Ungarns im Internationalen Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos. László Kovács starb 2019.

Aus den Erinnerungen von László Kovács

Ankunft in Tröglitz

„Auf der Bahnstation werden wir entladen, SS, Hundekette. In den späten Nachmittagsstunden setzt sich unsere Rotte in Bewegung. Ich weiß nicht, wie lange wir marschierten, dann kamen wir in den Hof eines kleinen Dorfes, in ein Gebäude mit großem hohen Raum, wo Holzpritschen aufgestellt sind. Strohsäcke gibt es nicht. Eine Kirche, ein Lager oder irgendein Betrieb mag das früher gewesen sein. Das gewaltige Tor wird geschlossen, die erste Nacht in dem neuen Ort beginnt. Und noch immer kein Bekannter, ich bin allein.

Am Morgen Appell. Wir erhalten Frühstück: Brot, Tee, Margarine. 25 Mann bekommen ca. 250 g Brot, zu dem ein aus Stahldraht gefertigtes Schneideinstrument gehört. Nachdem die Stärke kontrolliert ist, umstellen uns Wachposten und in Fünferreihen marschieren wir los. Am Ortseingang sehen wir das Schild mit der Aufschrift ‚Gleina‘. Am Ortsschild steht ein 350er DKW, daneben ein SS-Obersturmführer, jung. Im Knopfloch das Eisernekreuzband, die Motoradbrille über den Schirm seiner Mütze. […] Von Weitem ist eine Fabrik zu sehen. Teergeruch! Dahin geht es wohl? Ein Eisenbahnübergang, dann über eine Sandgrube. Ein riesiges Holzlager und dahinter eine mächtige Fabrik. Wir bleiben stehen, werden in Gruppen eingeteilt. Die Aufgabe lautet: Zwischen der Fabrik und Rehmsdorf müssen wir unser eigenes Lager aufbauen. Zuerst die Umzäunung, elektrischer Zaun natürlich, die Warntafel mit dem Totenkopf – NEUTRALE ZONE! EINTRITT STRENG VERBOTEN! Das Zeltlager ist nach einer Woche fertig.“

Zwangsarbeit

„Den ganzen Tag Arbeit, abends Einrücken, stundenlang Appell und Exerzieren bis in die Nacht, keine Zeit zum Schlafen, Waschen, Ausruhen. […]

Drinnen in der Fabrik ist sehr wenig SS, die Wachkette ist außerhalb der Fabrik. Ich arbeite zuerst im Aufbaukommando. Einschalen, Betonieren, Zement tragen. Keine leichte Arbeit, aber die zivilen Meister und Arbeiter sind sehr anständig. Von ihren ärmlichen Speisen bekommen auch wir eine Scheibe Brot, Brötchen, Milchsuppe usw. […]

Die ersten Verluste treten auf. Die Gefangenen, die an solchen Arbeitsplätzen arbeiten wie Entrostung der Metallbehälter oder die das Streichen durchführen, die mit verschiedenen chemischen Mitteln arbeiten müssen, werden immer schmaler, sie bekommen Hustenanfälle, können sich nicht richtig säubern, weil die Verschmutzungen in ihre Haut stark eingedrungen sind. Sie werden immer dünner und kommen nach Buchenwald zurück. Sie wissen, dass keiner von ihnen am Leben bleiben wird.“

Begegnungen

„Eines Tages hatte ich ein schreckliches Erlebnis. Wenn ich mich richtig erinnere, fuhren wir [Anm.: das Bombenräumkommando] durch Meuselwitz, als wir in einem Dorf weibliche Gefangene in Häftlingskleidung sahen, die einen vollgepackten Pferdewagen zogen. Die Bewachung bestand aus SS. Sofort kamen mir meine Mutter und meine Schwester in den Sinn. Für die Kameraden war dies nichts Neues, aber für mich schon. Diese physisch geschwächten, kurzgeschorenen Frauen und Mädchen, wie sie sich quälten den Pferdewagen zu ziehen, habe ich seitdem immer noch vor Augen. Der alte Artillerist versuchte, den Unglücklichen Lebensmittel zu geben, aber da wurde sofort zum Gewehr gegriffen. In diesem kleinen Dorf war das etwas ganz Natürliches.“

Die Räumung des Lagers

„Auf dem Appellplatz lodert ein riesiges Feuer. Sie verbrennen alle Dokumente […]. In der Nacht wecken: Wir werden in die Waggons geschickt, und im Morgengrauen fährt der Zug mit uns ab. In jedem Waggon bewachen uns zwei uns unbekannte Wächter. […] Wir schauen aus dem Waggon, sehen, dass das Lager zurückbleibt. Die Wachen sind in vollkommener Ausrüstung. Einige haben sogar eine Panzerfaust. Der Zug beschleunigt langsam und es geht wieder ins Ungewisse. Der Zug bleibt beinahe auf jeder Station und oft auch auf offener Strecke stehen. Der Aufenthalt ist oft lang. […] In den offenen Waggons ist es sehr kalt, auch die zwei Wächter frieren. Aber es gibt nichts anderes, außer es auszuhalten.“

Aus: Erinnerungsbericht von László Kovács, 1981. (Gedenkstätte Buchenwald)