Das Lager

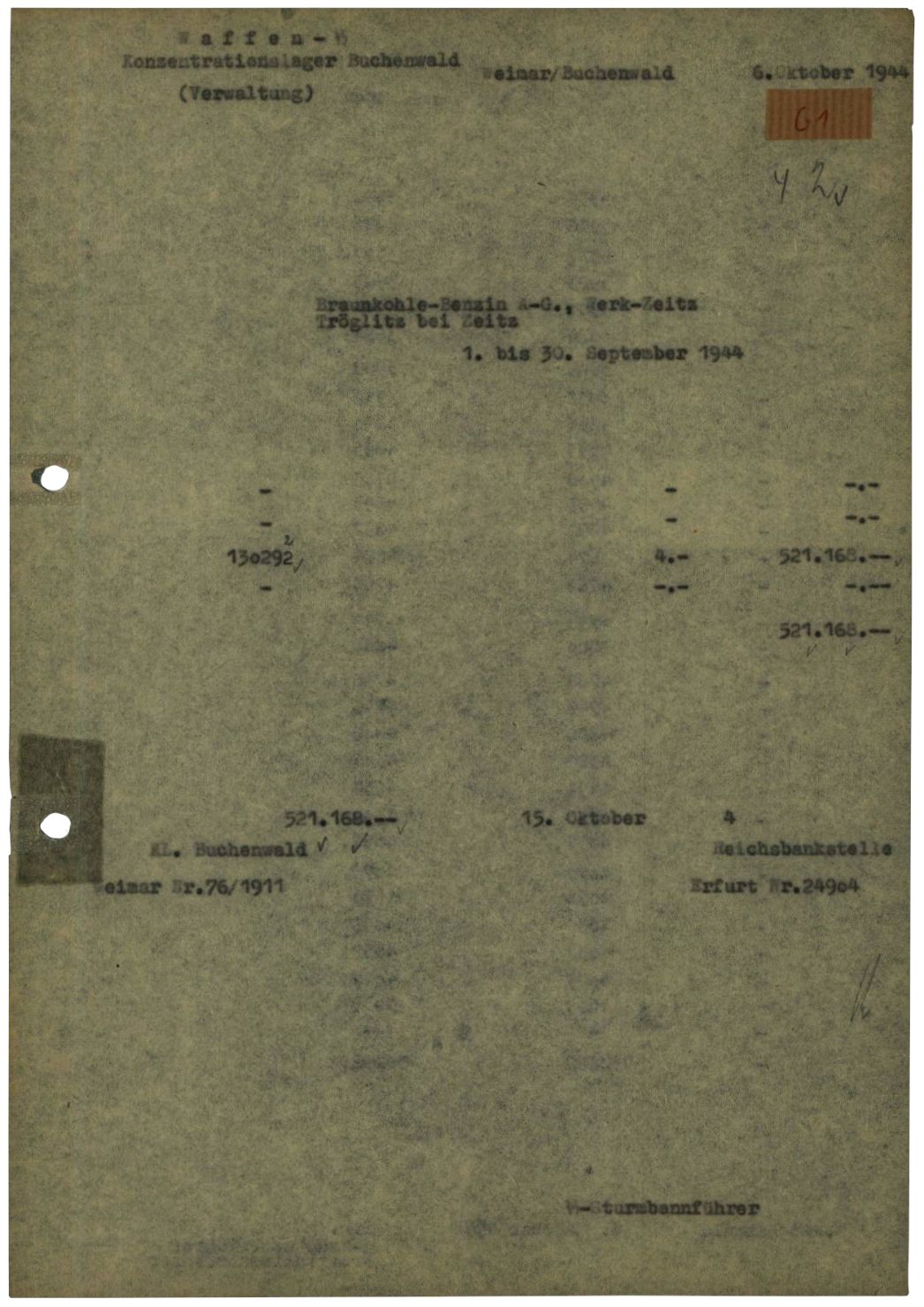

Bei Luftangriffen 1944 wurde das Treibstoffwerk Tröglitz der Braunkohle-Benzin-AG (Brabag) schwer beschädigt. Für die Aufräum- und Bauarbeiten auf dem Werksgelände forderte das Unternehmen Häftlinge bei der SS an. Für sie gab es Anfang Juni 1944 zunächst zwei provisorische Lager: In der Ortschaft Gleina beschlagnahmte die SS den Saal der Gastwirtschaft Harnisch und einen leerstehenden Ochsenstall. Direkt neben dem Werk, an der Straße nach Rehmsdorf, schlug sie ein provisorisches Lager aus Mannschaftszelten auf. Wasser- und Abwasserversorgung waren dort improvisiert, die hygienischen und sanitären Anlagen standen im Freien, Häftlingsbad, Krankenbau und Entlausung befanden sich in Gleina. Ab Herbst 1944 ließ die Brabag durch die Organisation Todt in Rehmsdorf, auf einer Industriebrache oberhalb des Bahnhofs, ein Lager für 4.000 Häftlinge errichten. Es bestand aus zehn Unterkunfts- und weiteren Funktionsbaracken. Ein Stacheldrahtzaun, an dem fünf Wachtürme standen, umschloss das Häftlingslager. Anfang 1945 wurden alle Häftlinge in das neue Lager verlegt. Die SS führte das für die Brabag eingerichtete Außenlager unter dem Tarnnamen „Wille“.

Bewachung

Als Kommandoführer für das Außenlager „Wille“ setzte die Lagerverwaltung in Buchenwald SS-Untersturmführer Rudolf Kenn (1914-1987) ein. Der gelernte Tischler war seit Sommer 1933 Mitglied der SS und seit Kriegsbeginn im KZ Buchenwald als Blockführer und Rapportführer tätig. Von Mai 1943 bis Juni 1944 hatte er bereits als Kommandoführer das Außenlager bei den Erla-Werken in Leipzig-Thekla befehligt. Überlebende schildern das von ihm bestimmte Lagerregime als brutal und ihn selbst als gewalttätig. Die Wachmannschaft umfasste rund 310 SS-Männer. Nicht wenige unter ihnen waren sogenannte Volksdeutsche aus Rumänien.

Keiner der SS-Männer musste sich nach dem Krieg verantworten. Rudolf Kenn tauchte unter. Ein Anfang der 1970er-Jahre in der Bundesrepublik eingeleitetes Ermittlungsverfahren wurde 1976 „mangels Beweises“ eingestellt. Eine Verurteilung erhielt einzig der frühere Lagerälteste Hans Wolf. Ein amerikanisches Militärgericht verhängte über den ehemaligen Häftling 1947 in Dachau wegen Verbrechen im Außenlager „Wille“ die Todesstrafe. Die Vollstreckung erfolgte im Jahr darauf.

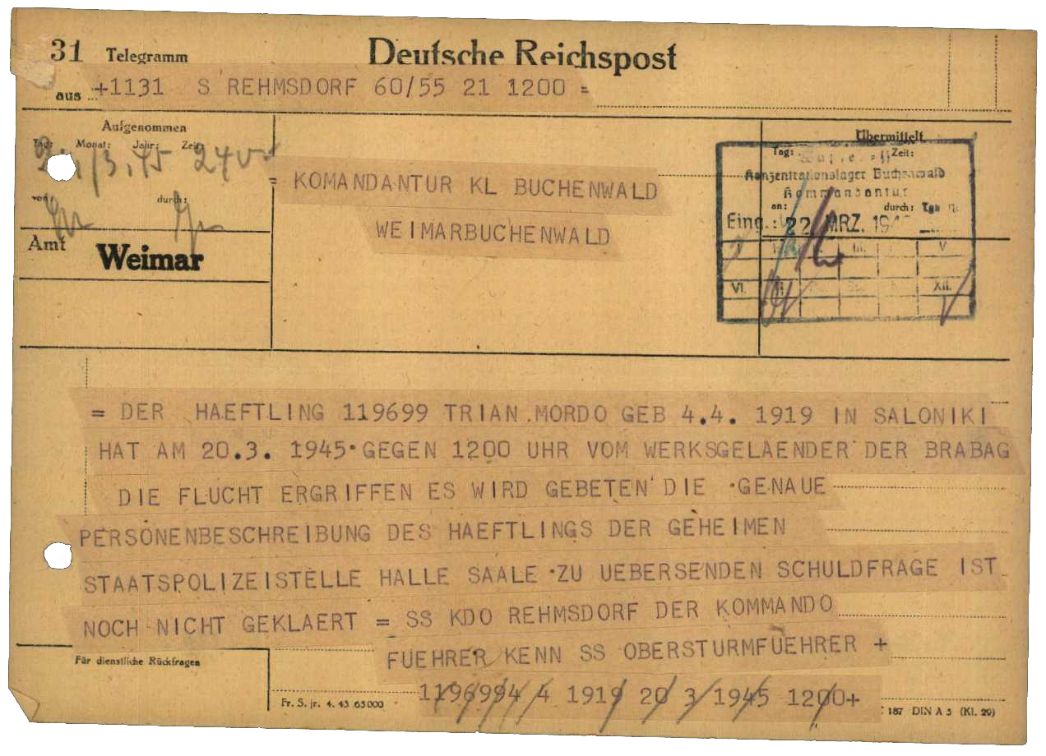

Räumung

Die SS räumte das Lager Rehmsdorf in der Nacht vom 6. zum 7. April 1945 und pferchte die Häftlinge in offene Kohlewaggons. Ziel war das Außenlager Leitmeritz des KZ Flossenbürg. Erst nach fast einer Woche, am 12. April, erreichte der Zug das 100 Kilometer entfernte Pockau-Lengefeld. An der nachfolgenden Station Marienberg-Gelobtland wurden 144 Tote ausgeladen und in Massengräbern verscharrt. Nach einem Tieffliegerangriff in Reitzenhain, bei dem Häftlinge flohen, setzte eine erbarmungslose Hetzjagd ein, an der sich Angehörige der Polizei, der NSDAP, des Volkssturms und der Hitlerjugend beteiligten. Am 18. April begann von dort der Fußmarsch nach Theresienstadt, der nochmals mindestens 354 Opfer forderte. Insgesamt wurden auf diesem Todesmarsch mehr als tausend Häftlinge des Außenlagers Rehmsdorf ermordet.

Spuren und Gedenken

Nach der Entdeckung der Massengräber nahe Mumsdorf wurden unter amerikanischer Besatzung bereits am 19. und 20. Juni 1945 insgesamt 290 Leichname auf einem Ehrenfriedhof neben dem Friedhof Mumsdorf beigesetzt. Im September 1945 fand dort eine erste Gedenkveranstaltung statt. Fast alle Namen der Toten waren zu diesem Zeitpunkt unbekannt, der Bezug zu Rehmsdorf ging im Laufe der Jahrzehnte langsam verloren. Die Namen der in den Krematorien Altenburg und Gera eingeäscherten Häftlinge sind auf Gedenksteinen festgehalten – in Weißenfels gibt es keinen solchen Hinweis. Gräber befinden sich auf den Friedhöfen Gleina und Rehmsdorf.

In Rehmsdorf wurde 1963 unterhalb der Baracken, die noch heute als Wohnungen dienen, eine Gedenkstätte eingeweiht. In der 1997 im Bürgerhaus eingerichteten Heimatstube wird ausführlich über die Geschichte des Außenlagers informiert. 2016 konnten zwei Baracken gesichert und als Gedenkort gestaltet werden. Ein Geschichtspfad vermittelt Informationen.

Link zum heutigen Standort und zur Gedenkstätte Rehmsforf auf GoogleMaps

Link zum Standort des Ehrenfriedhofs Mumsdorf auf GoogleMaps

Kontakt:

Büro Heimatstube u. Gedenkstätte

Brunnenplatz 5

06729 Elsteraue

Tel.: 03441 226477

E-Mail: gedenkstaette-rehmsdorf@gemeinde-elsteraue.de