Krankheit und Tod

Für die medizinische Versorgung trug der in Büren ansässige Vertragsarzt Heinrich Hagel die Verantwortung. Gleichzeitig fungierte der 1875 geborene Mediziner als Standortarzt aller SS-Einheiten vor Ort. Das NSDAP-Mitglied mit dem Rang eines SS-Hauptsturmführers war bereits im Oktober 1940 als Lagerarzt für die Häftlinge in Wewelsburg zuständig. Außer bei den wöchentlich durchzuführenden sogenannten Ungezieferkontrollen wurde er jedoch nur bei schweren Krankheitsfällen hinzugezogen. Um die eigentliche Versorgung der Kranken kümmerte sich der Häftlingssanitäter Max Hollweg. Trotz der relativ erträglichen Bedingungen in Wewelsburg waren viele Häftlinge durch die langjährige KZ-Haft geschwächt und anfällig für Krankheiten: Sie litten beispielsweise unter Hautekzemen oder Erkältungs- und Magen-Darmerkrankungen. Hinzu kamen Verletzungen infolge von Arbeitsunfällen. Die stationären und ambulanten Behandlungen erfolgten in der Unterkunftsbaracke. Todesfälle sind für das Außenlager Wewelsburg nicht belegt.

Bewachung

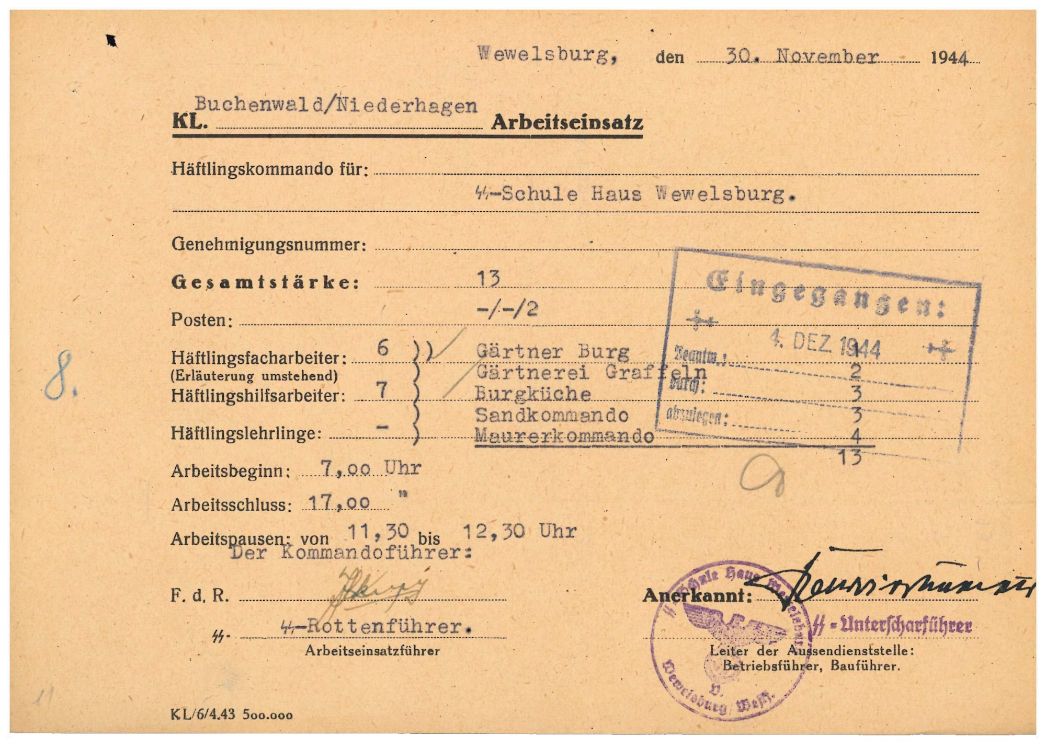

Die Wachmannschaft in Wewelsburg bestand anfänglich aus zwölf, ab September 1944 aus neun und schließlich nur noch aus vier SS-Männern. Mitte Februar 1945 wurde sie wieder auf 14 Posten aufgestockt. Die SS-Männer waren vermutlich in unmittelbarer Nähe der Häftlingsunterkunft untergebracht. Den ersten Kommandoführer – bis Dezember 1943 SS-Unterscharführer Otto Jacob (geb. 1907) – beschrieben ehemalige Häftlinge später als rücksichtslosen Ausbeuter. Auf ihn folgten im Januar 1944 ein SS-Sturmmann namens Schiering und ab November 1944 SS-Rottenführer Johann Skupy (1914-1968). Über beide berichteten ehemalige Häftlinge später wohlwollend. Strafrechtliche Ermittlungen wegen Verbrechen im Außenlager Wewelsburg gab es nicht.

Befreiung

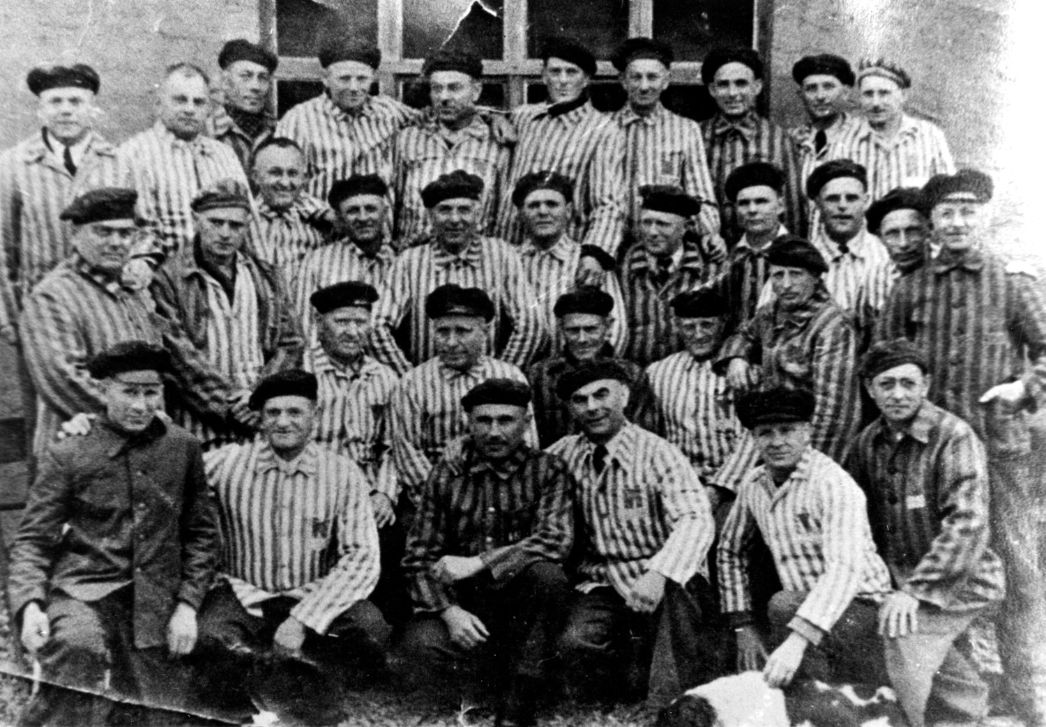

Ende März 1945 floh die SS-Burgmannschaft mit ihren Familien vor den anrückenden US-amerikanischen Truppen. Am 31. März versuchte ein Sprengkommando der Waffen-SS auf Befehl Heinrich Himmlers, die Wewelsburg zu zerstören, was nur teilweise gelang. Es kam zu Plünderungen durch die örtliche Bevölkerung. Am Ostermontag, den 2. April, befreiten US-Soldaten die noch vor Ort befindlichen 42 Häftlinge. Wann die SS-Wachmannschaft Wewelsburg verlassen hatte, konnte bisher nicht geklärt werden.

Literatur:

Jan Erik Schulte (Hg.), Die SS, Himmler und die Wewelsburg, Paderborn u.a. 2009.

Wulff E. Brebeck, Frank Huismann, Kirsten John-Stucke, Jörg Piron (Hg.), Endzeitkämpfer. Ideologie und Terror der SS, Berlin u. München 2011.

Kirsten John-Stucke, Wewelsburg und das KZ Niederhagen. Gelände, Nachnutzung und Gedenken, Paderborn 2023.