Das Lager

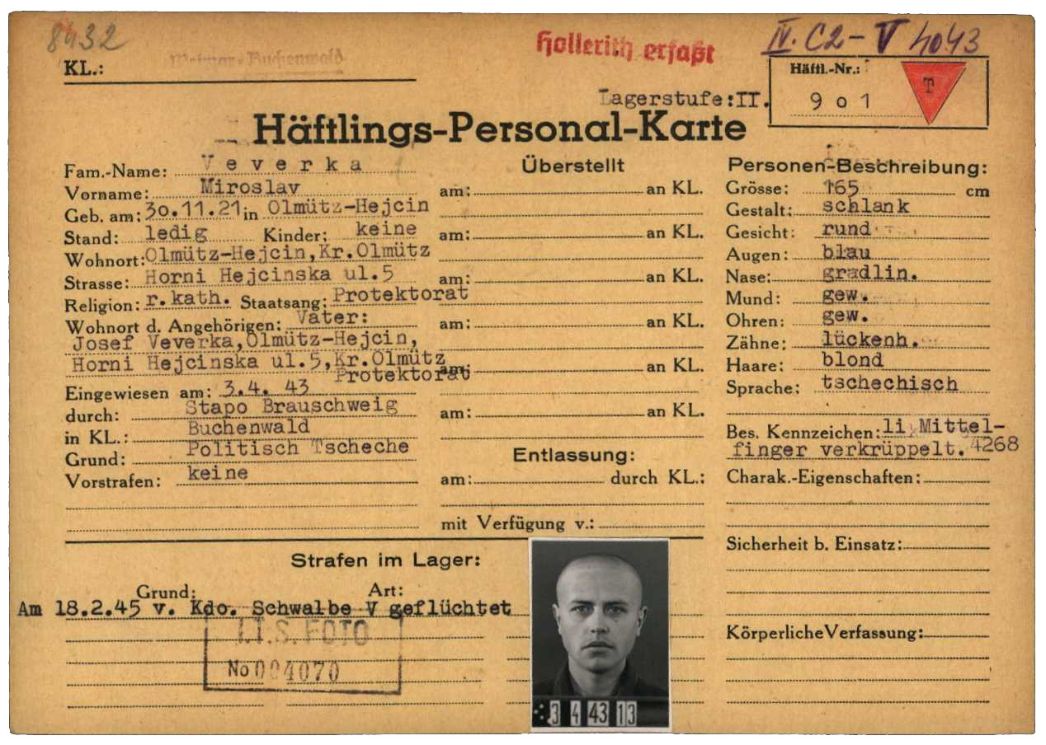

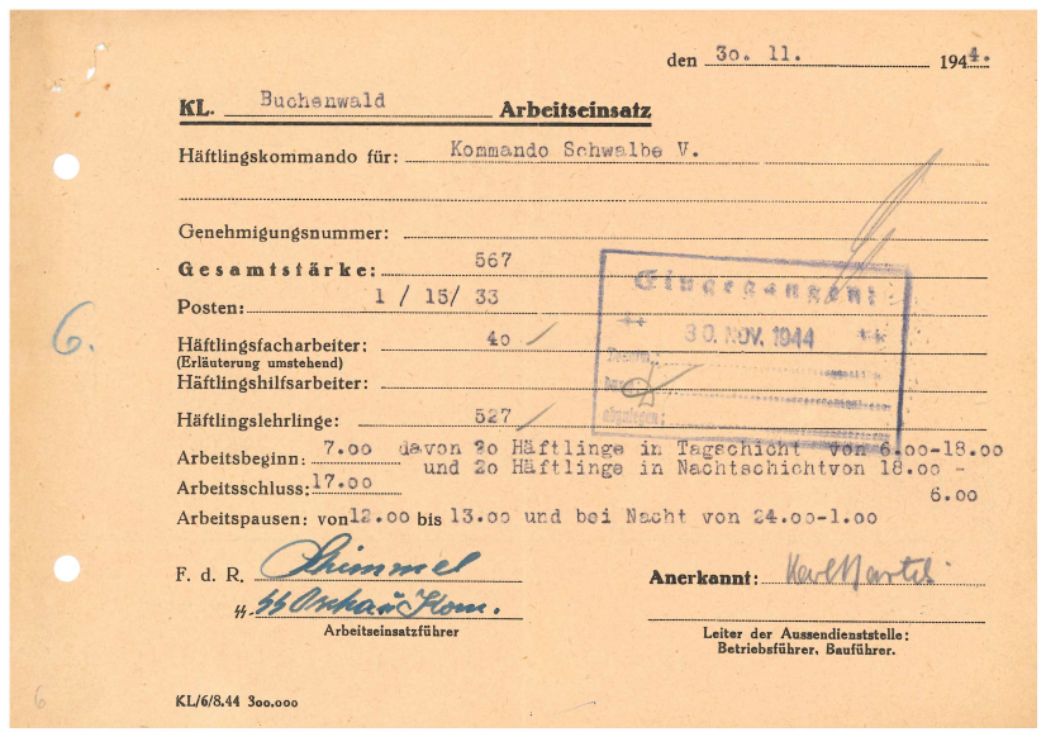

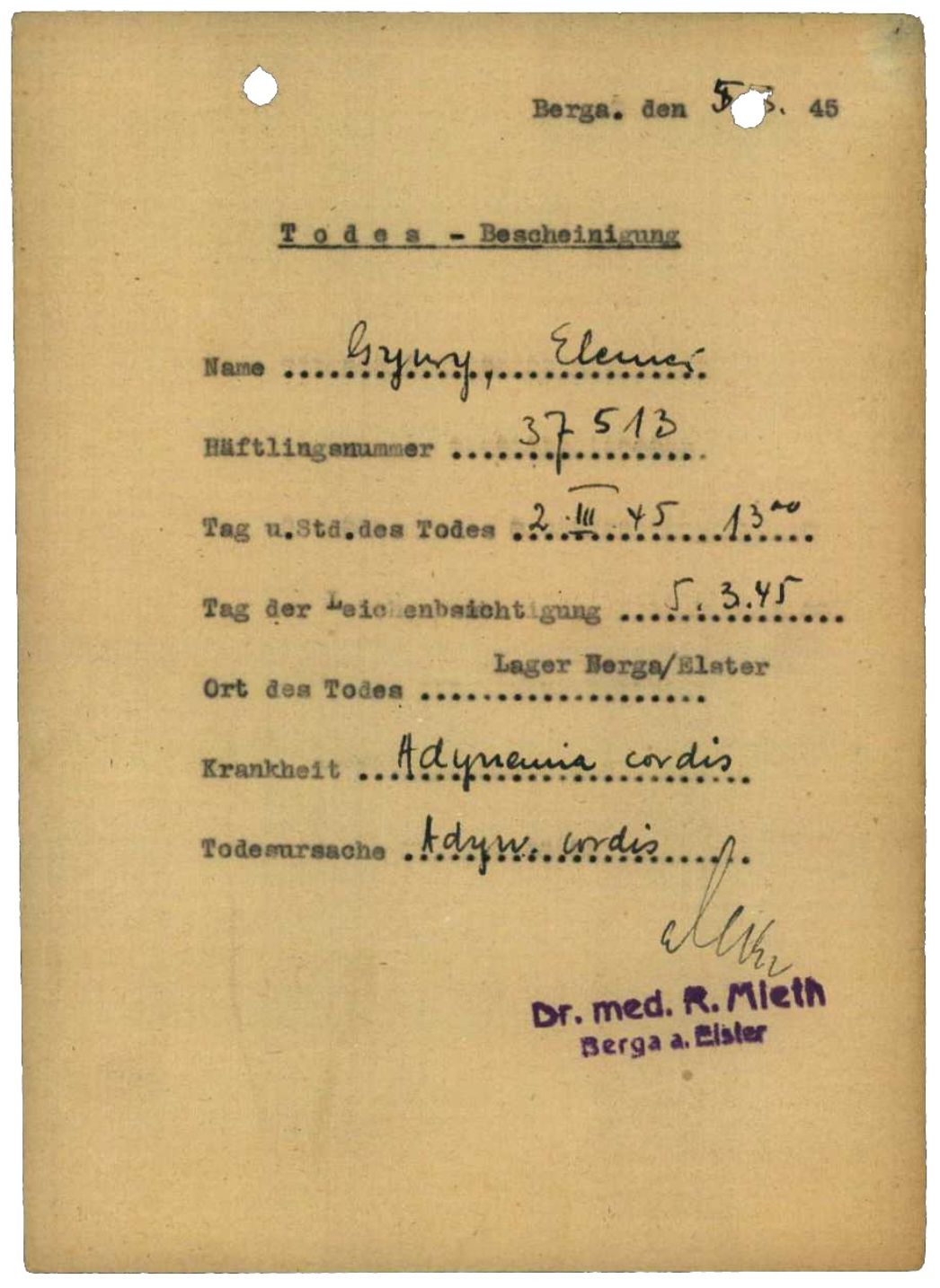

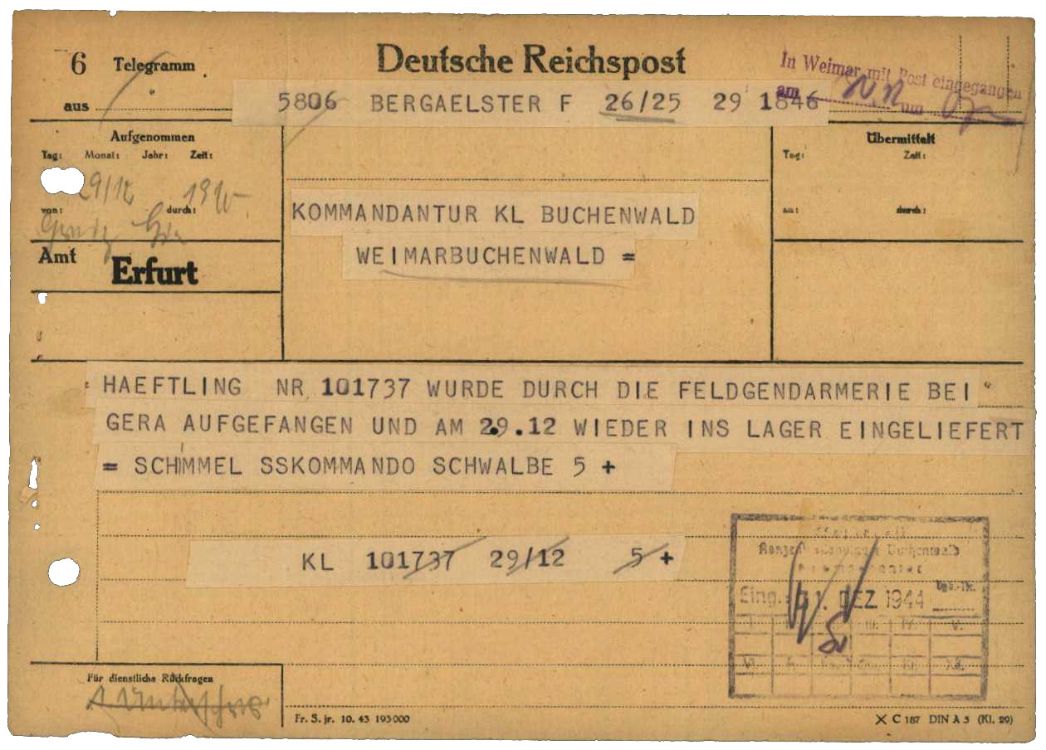

Durch Luftangriffe waren bis 1944 viele Treibstoffwerke im Deutschen Reich zerstört worden. Um die kriegswichtige Produktion von synthetischen Treibstoffen zu sichern, entschied man deshalb im Rüstungsministerium im Rahmen des sogenannten Geilenberg-Programms, unterirdische Werke zur Treibstoffgewinnung einzurichten. Eine dieser Untertagefabriken sollte für die Braunkohle-Benzin AG (BRABAG) aus Zeitz im Zickraer Berg nahe der ostthüringischen Kleinstadt Berga/Elster entstehen. Das Bauvorhaben trug den Tarnnamen „Schwalbe V“ und stand unter der Leitung der SS. Unter dem gleichen Tarnnamen richtete die SS Mitte November 1944 in Berga ein Außenlager des KZ Buchenwald ein. Als Massenunterkunft für die Häftlinge wurde eine umfunktionierte Werkhalle der ehemaligen Firma Ernst Engländer KG Berga, vormals Seiden- und Wollweberei Berga C. W. Crous & Co., genutzt, in der Nähe des Bahnhofs und in der heutigen August-Bebel-Straße gelegen. Überlebende berichteten von einer notdürftig mit vierstöckigen Holzverschlägen als Schlafplätze ausgestatteten Halle. In unmittelbarer Nähe des KZ-Außenlagers waren Kriegsgefangene untergebracht, unter anderem aus den USA. Auch sie mussten auf den Baustellen des Projekts „Schwalbe V“ arbeiten.

Räumung

Am 11. April 1945 befanden sich noch über 1.760 Häftlinge im Lager. 320 kranke und schwache Männer sonderte die SS aus und ließ sie am selben Tag per Zug in das KZ Dachau bringen. Einen Tag später trieben die SS-Wachen die übrigen Häftlinge zu Fuß in Richtung Tschechoslowakei. Nach der Aufteilung in Untergruppen erreichten etwa 150 jüdische Häftlinge am 30. April 1945 Theresienstadt, wo sie wenige Tage später befreit wurden. Die genauen Marschrouten der übrigen Häftlinge sind unklar. Einige Gruppen scheinen sich in der Tschechoslowakei aufgelöst zu haben, nachdem sich die Wachen abgesetzt hatten. Die genaue Zahl der Opfer des Räumungstransportes und der Todesmärsche ist nicht bekannt.

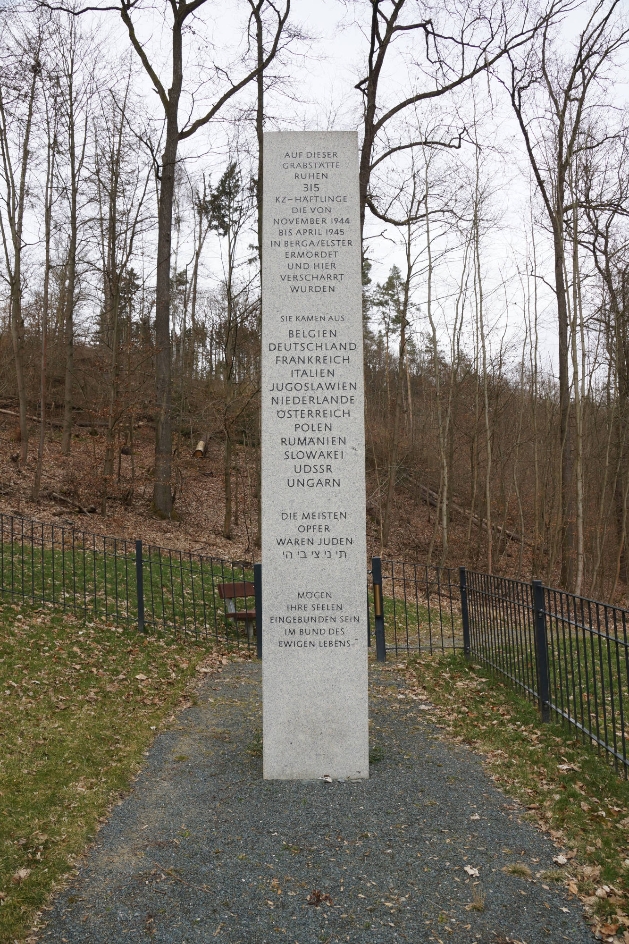

Spuren und Gedenken

1945 ließ die US-Armee auf dem Baderberg, wo die SS die Toten hatte verscharren lassen, ein weißes Kreuz mit einem Davidstern aufstellen. Zehn Jahre später kam ein Gedenkstein hinzu. 2019 erfolgte die Neugestaltung der Grabstelle. Die Gräber der bis dahin anonym Bestatteten erhielten nun Stelen, auf denen die Namen, Lebensdaten und Konfessionen der Verstorbenen genannt sind. Zudem informieren seit 2019 drei Tafeln auf dem Weg zum Friedhof „Am Baderberg“ über die Geschichte des Lagers „Schwalbe V“. Der Bereich des ehemaligen Häftlingslagers wurde lange Zeit als Gewerbepark genutzt, die als Unterkunft verwendete Werkhalle 2022 abgerissen. Lediglich eine Gedenktafel am Eingang des ehemaligen Lagergeländes erinnert an die frühere Nutzung des Ortes als Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort des Friedhofs „Am Baderberg“ auf GoogleMaps

Literatur:

Christine Schmidt, Berga/Elster („Schwalbe V“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 386-388.