Das Lager

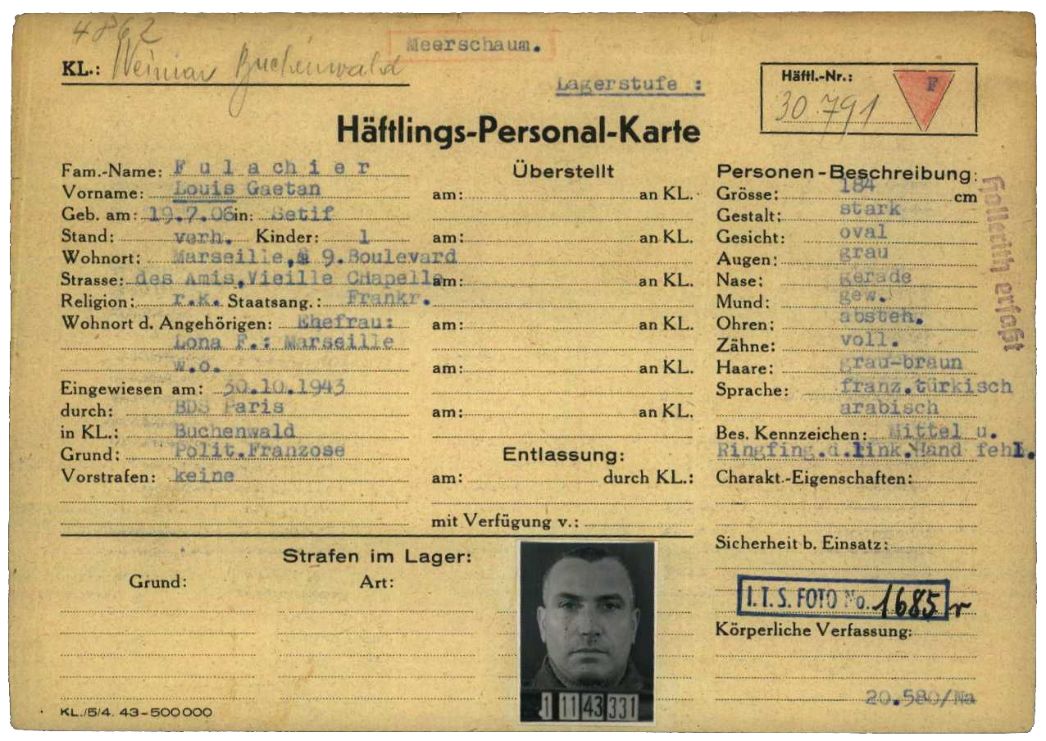

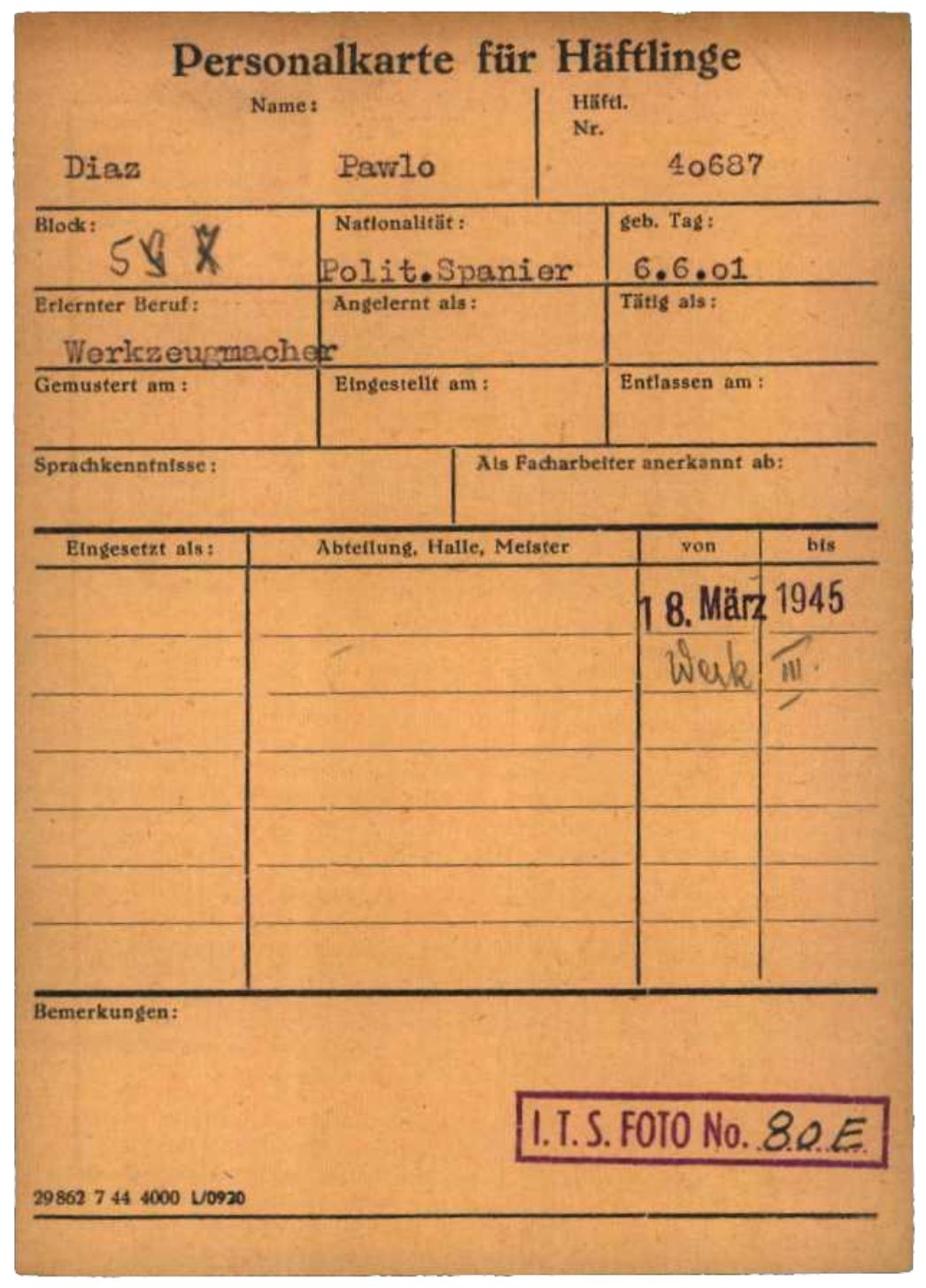

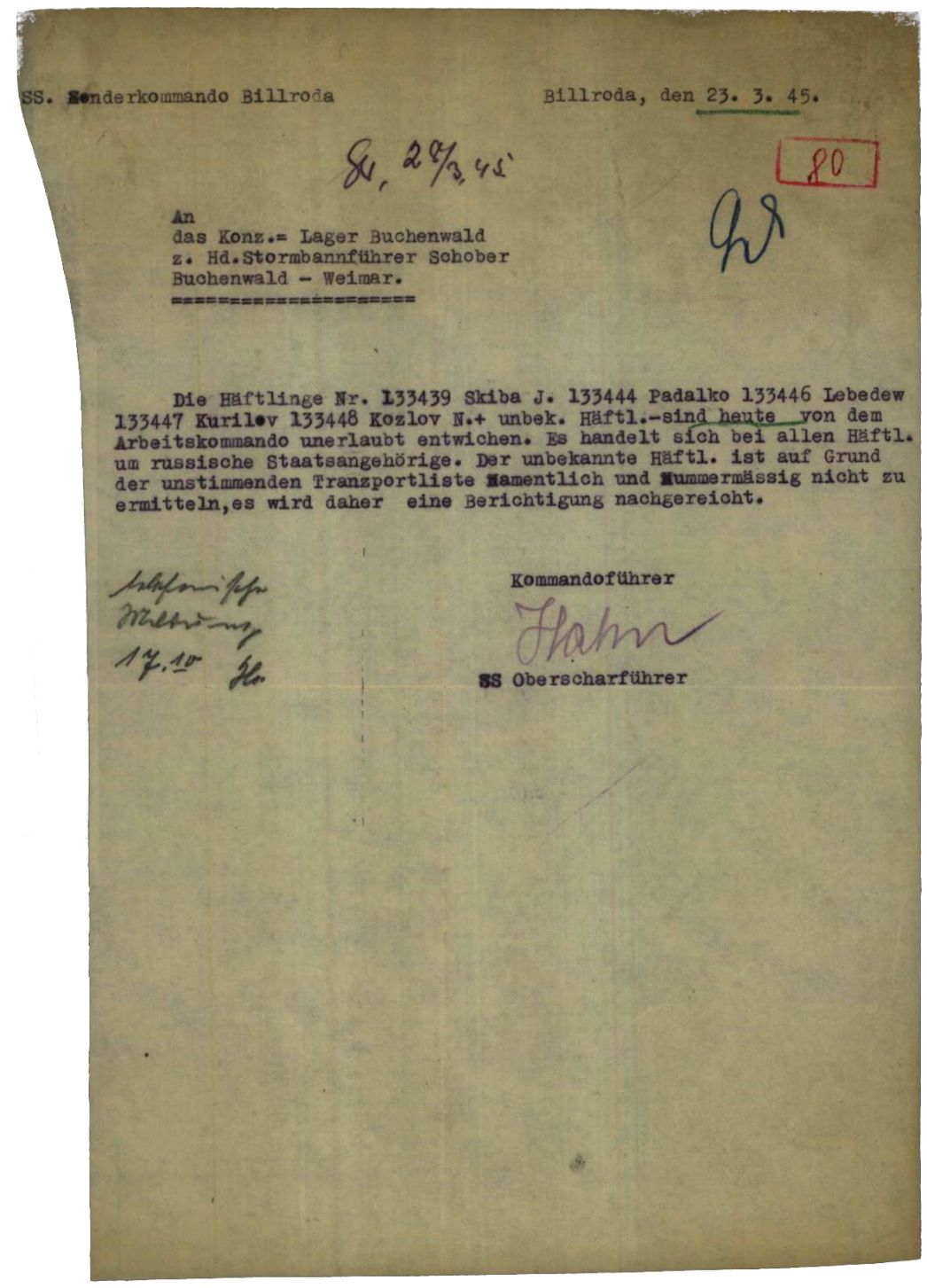

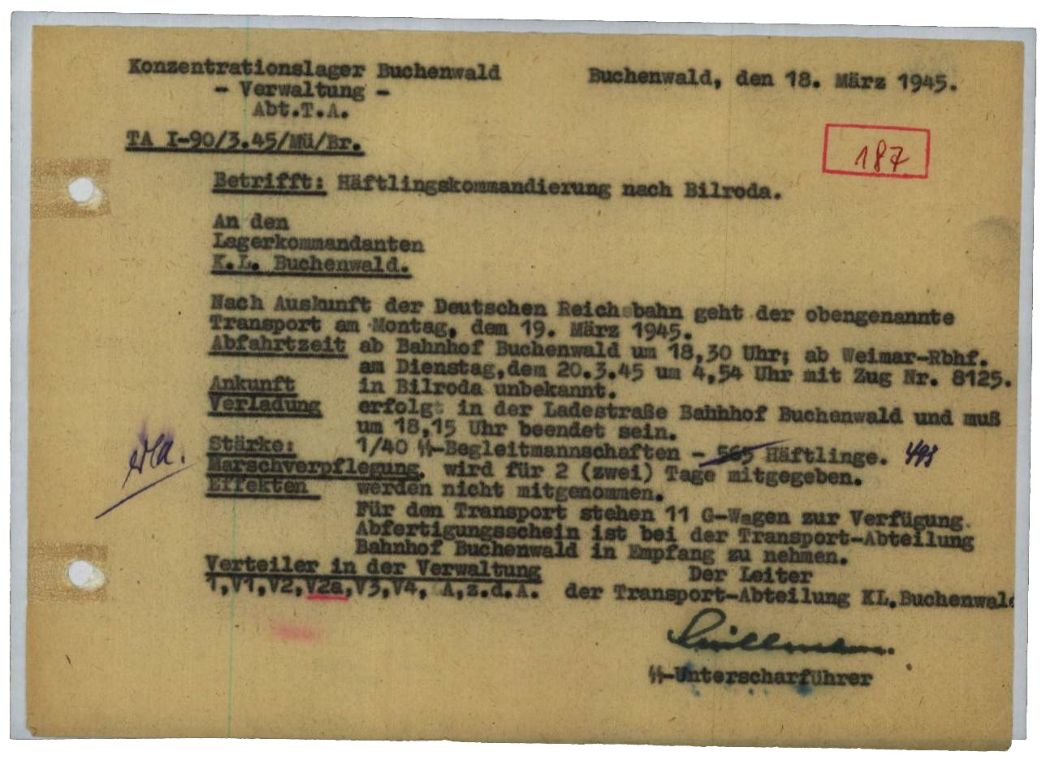

Die Gustloff-Werke mit ihrem Hauptwerk in Weimar und einem Zweigwerk in Buchenwald begannen im Herbst 1944, die Verlagerung von Teilen ihrer Produktion in unterirdische Anlagen vorzubereiten. Verlagerungsort sollte der stillgelegte Salzschacht „Burggraf“ werden. Er lag zwischen den Ortschaften Billroda und Kahlwinkel, rund 40 Kilometer nördlich von Weimar. Verschiedene Gruppen mussten Zwangsarbeit im Rahmen des Verlagerungsprojekts leisten: polnische und sowjetische Kriegsgefangene, Männer, die als „jüdische Mischlinge“ verfolgt wurden, sowie „Arbeitserziehungshäftlinge“ der Gestapo Halle. Als letzte Gruppe trafen Mitte März 1945 KZ-Häftlinge ein. Das „SS-Sonderkommando Billroda“ war die letzte große Außenlagergründung des KZ Buchenwald. Wo sich genau die Unterkunft der KZ-Häftlinge vor Ort befand, lässt sich schwer rekonstruieren. Im Umkreis von zwei Kilometern um den Schacht gab es mehrere Lager. Berichten zufolge war ein Teil der Häftlinge in einfachen Holzbaracken direkt am Schacht untergebracht, weitere vermutlich in einem Barackenlager am Ortsausgang von Kahlwinkel in Richtung Finneland.

Krankheit und Tod

Über die medizinische Versorgung im Außenlager Billroda ist wenig bekannt. Als Häftlingsarzt schickte die SS Alexej Danilow, einen Mediziner und ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen aus Moskau, nach Billroda. Sieben Häftlinge brachte die SS wegen Krankheit aus Billroda zurück nach Buchenwald. Für das Außenlager selber sind keine Todesfälle belegt.

Räumung

Ende März 1945 befanden sich noch rund 490 Häftlinge vor Ort in Billroda. Am 8. April mussten die Häftlinge zurück in das Hauptlager Buchenwald marschieren. 488 aus Billroda zurückgekehrte Häftlinge wurden dort einen Tag vor der Befreiung des Lagers registriert.

Literatur:

Esther Neustadt, Billroda, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 393-395.