Das Lager

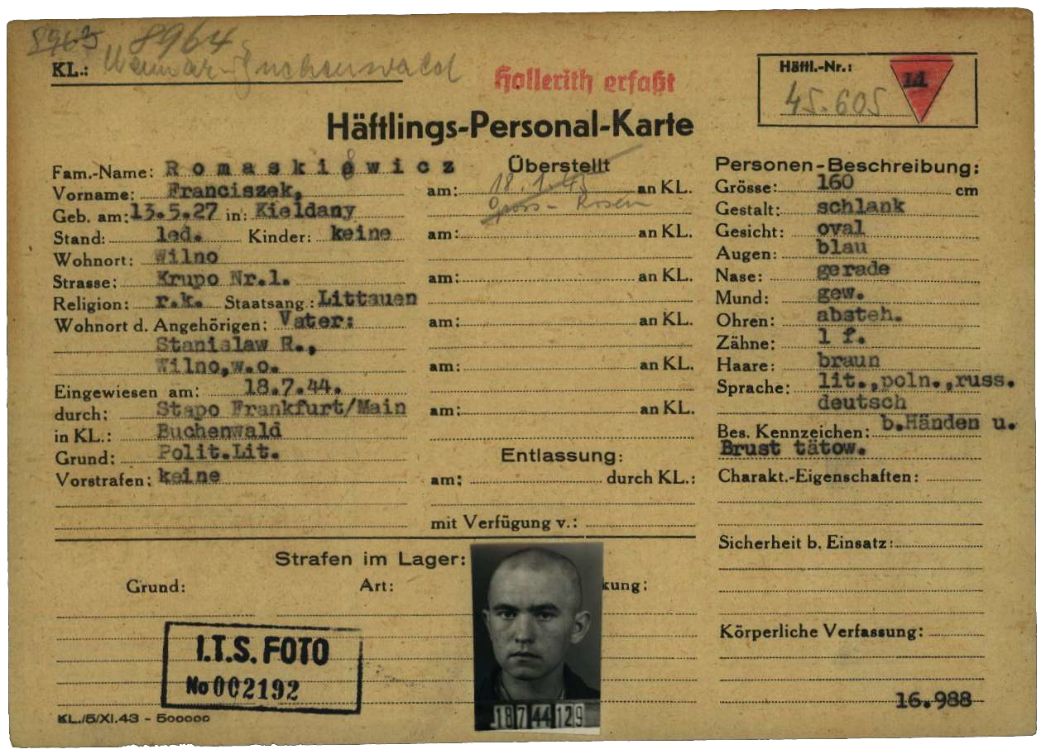

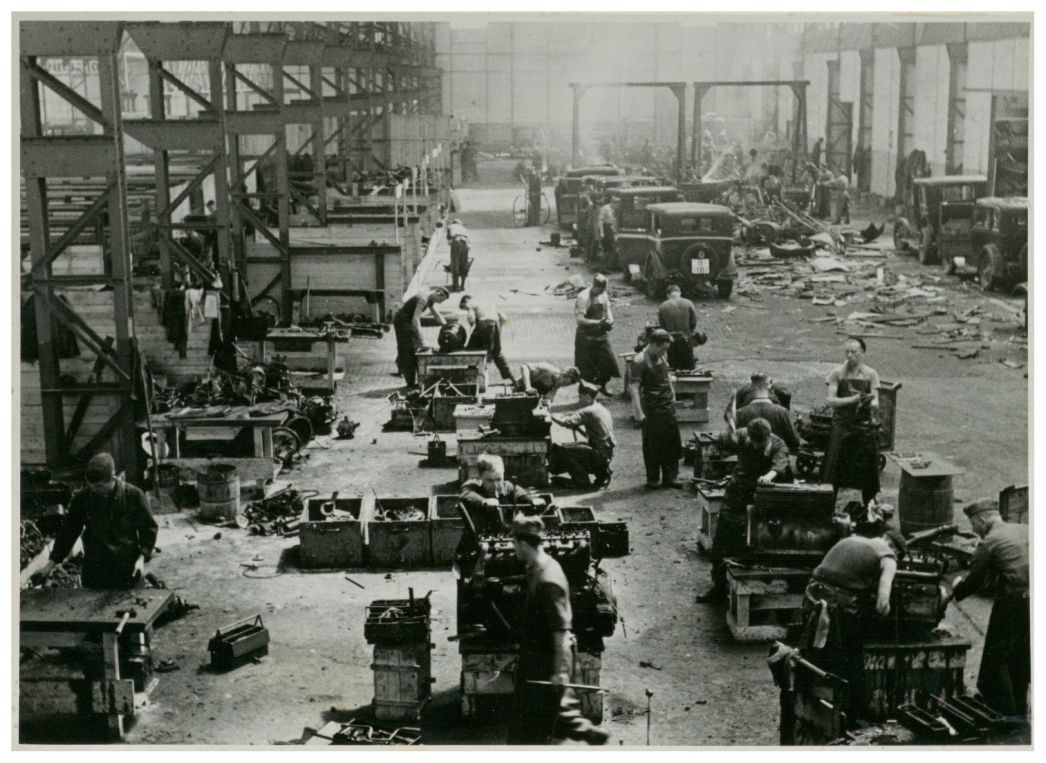

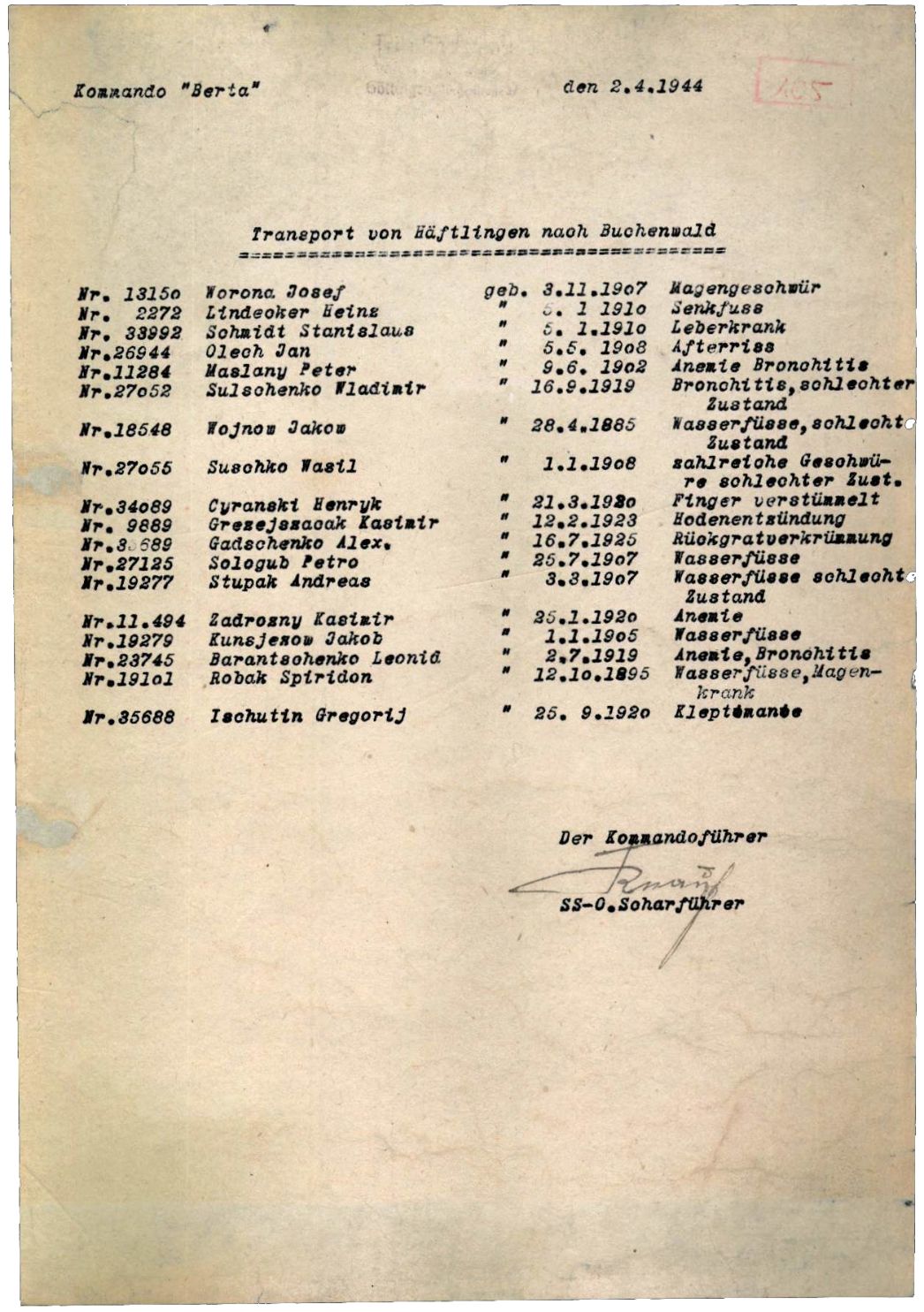

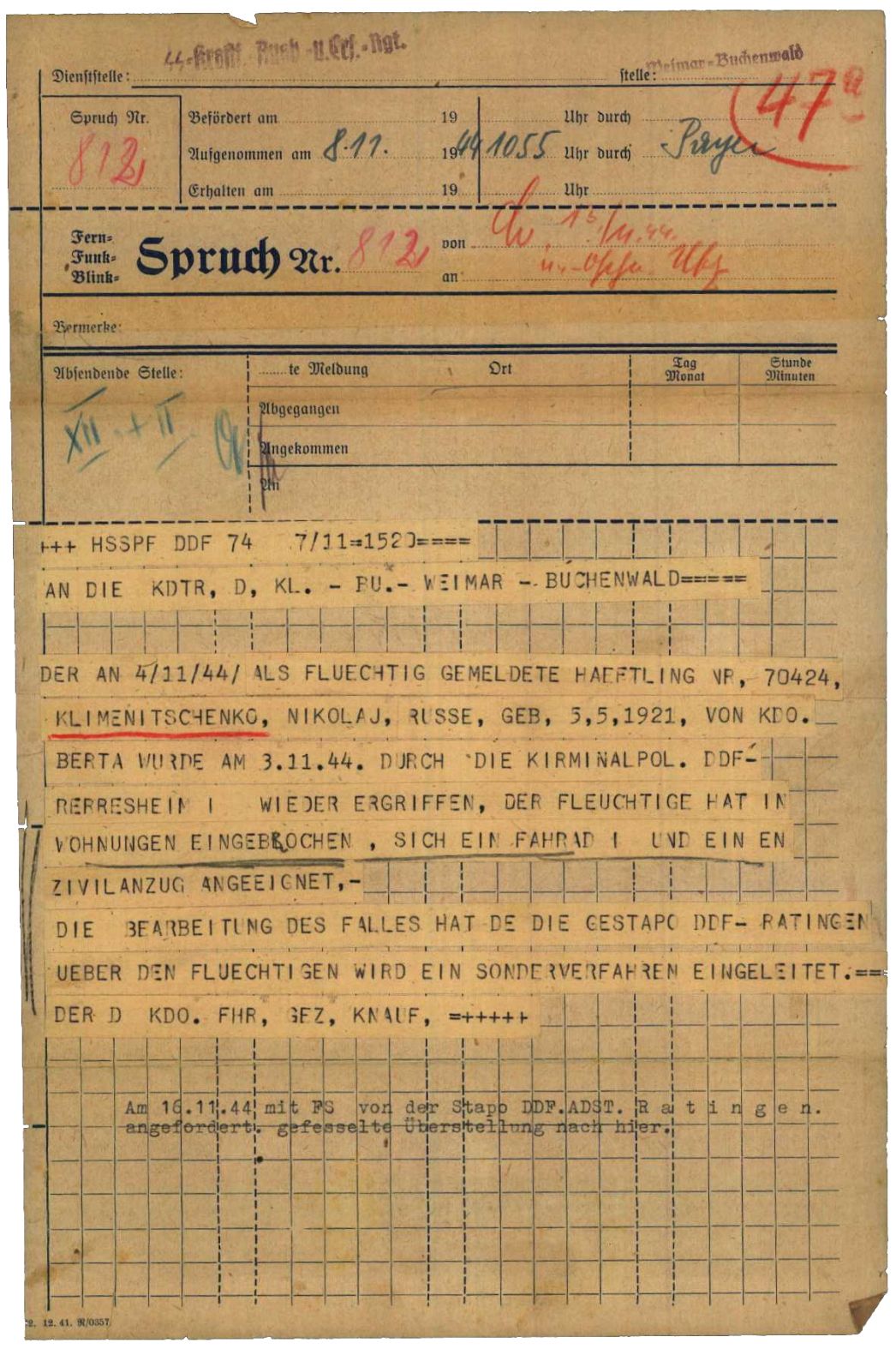

Die Rheinmetall-Borsig AG (heute Rheinmetall AG) war während der NS-Zeit eines der größten deutschen Rüstungsunternehmen. In Düsseldorf unterhielt sie verschiedene Produktionsstandorte. 1942 pachtete das Unternehmen die Werkhallen des sogenannten Hohenzollernwerks, einer ehemaligen Lokomotivfabrik im Düsseldorfer Arbeiterviertel Flingern-Nord, und richtete dort ein Leichtmetall-Presswerk ein. Zunächst mussten in dem Werk vor allem Zwangsarbeitende und Kriegsgefangene arbeiten. 1943 vereinbarte das Unternehmen mit der SS, zusätzlich KZ-Häftlinge einzusetzen. Die im November 1943 eintreffenden Häftlinge wurden in einer Fabrikhalle auf dem Werksgelände im Bereich der heutigen Neumannstraße 2 untergebracht. Dort schliefen sie in dreistöckigen Etagenbetten. Die SS führte das neue Außenlager unter dem Tarnnamen „Berta“. Bis Mai 1944 war es ein Unterlager der in Köln-Deutz stationierten SS-Baubrigade III, danach ein eigenständiges Außenlager des KZ Buchenwald. Ab September 1944 existierte in Düsseldorf-Derendorf ein zweiten Außenlager für die Rheinmetall-Borsig AG. Administrativ wurde es dem Lager „Berta“ unterstellt. Die Lebensmittel für die Häftlinge bezog die SS von Geschäften aus der Umgebung des Lagers.

Räumung

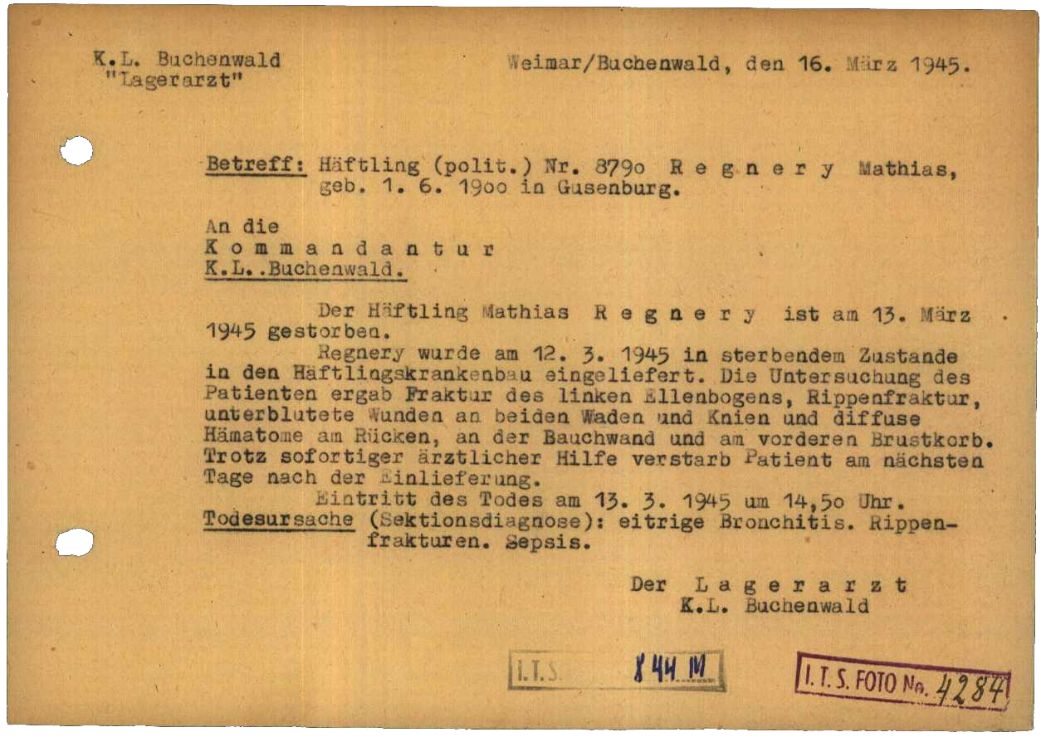

Am 2. März 1945 gab Oberstleutnant der Schutzpolizei Karl Brumshagen wegen der herannahenden amerikanischen Truppen den Befehl, die Lager in Flingern und Derendorf zu räumen. Am nächsten Tag trieb die Wachmannschaft die Häftlinge in Richtung Osten. Über Erkrath und Hochdahl (wo der Transport in einen Luftangriff geriet) ging es zu Fuß nach Wermelskirchen. Dort wurden die Häftlinge in Güterzüge verladen, die sie nach Buchenwald brachten. Am 10. März registrierte die SS die Ankunft von 603 Häftlingen aus dem Lager „Berta“ im Hauptlager. Wie viele Männer den Räumungstransport nicht überlebten und wie vielen unterwegs die Flucht gelang, ist nicht bekannt.

Literatur:

Peter Henkel, Die Düsseldorfer KZ-Außenlager. Der Einsatz von KZ-Häftlingen in Düsseldorf zwischen 1942 und 1945, Düsseldorf 2016.

Rafael R. Leissa, Düsseldorf („Berta“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 424-426.