Das Lager

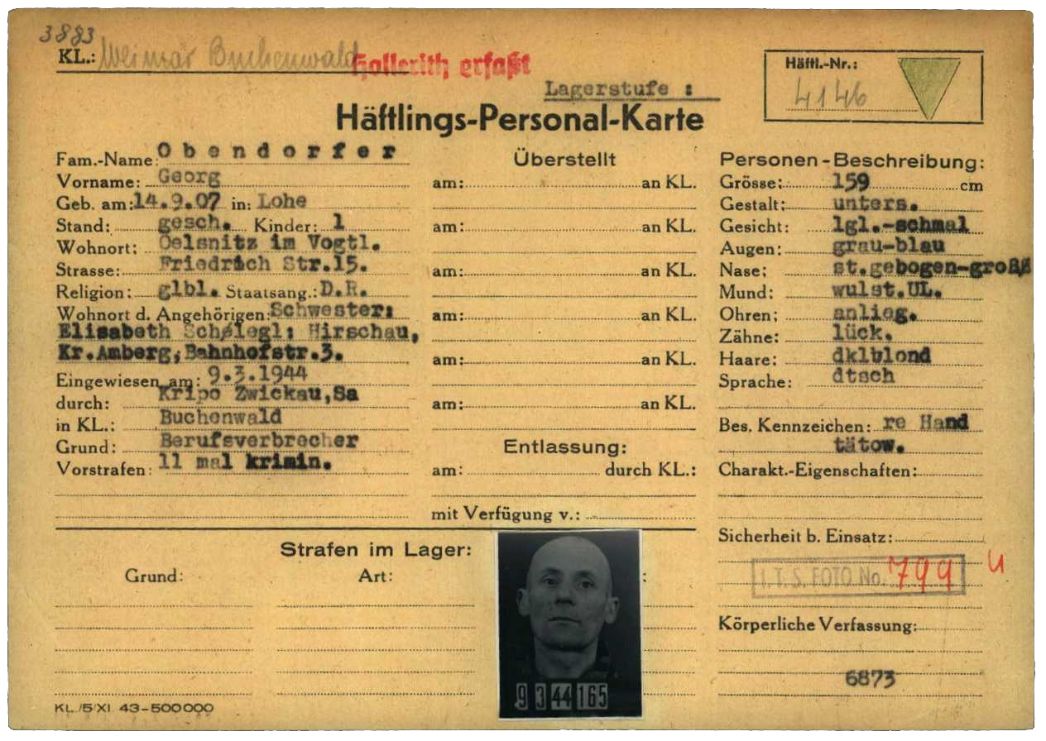

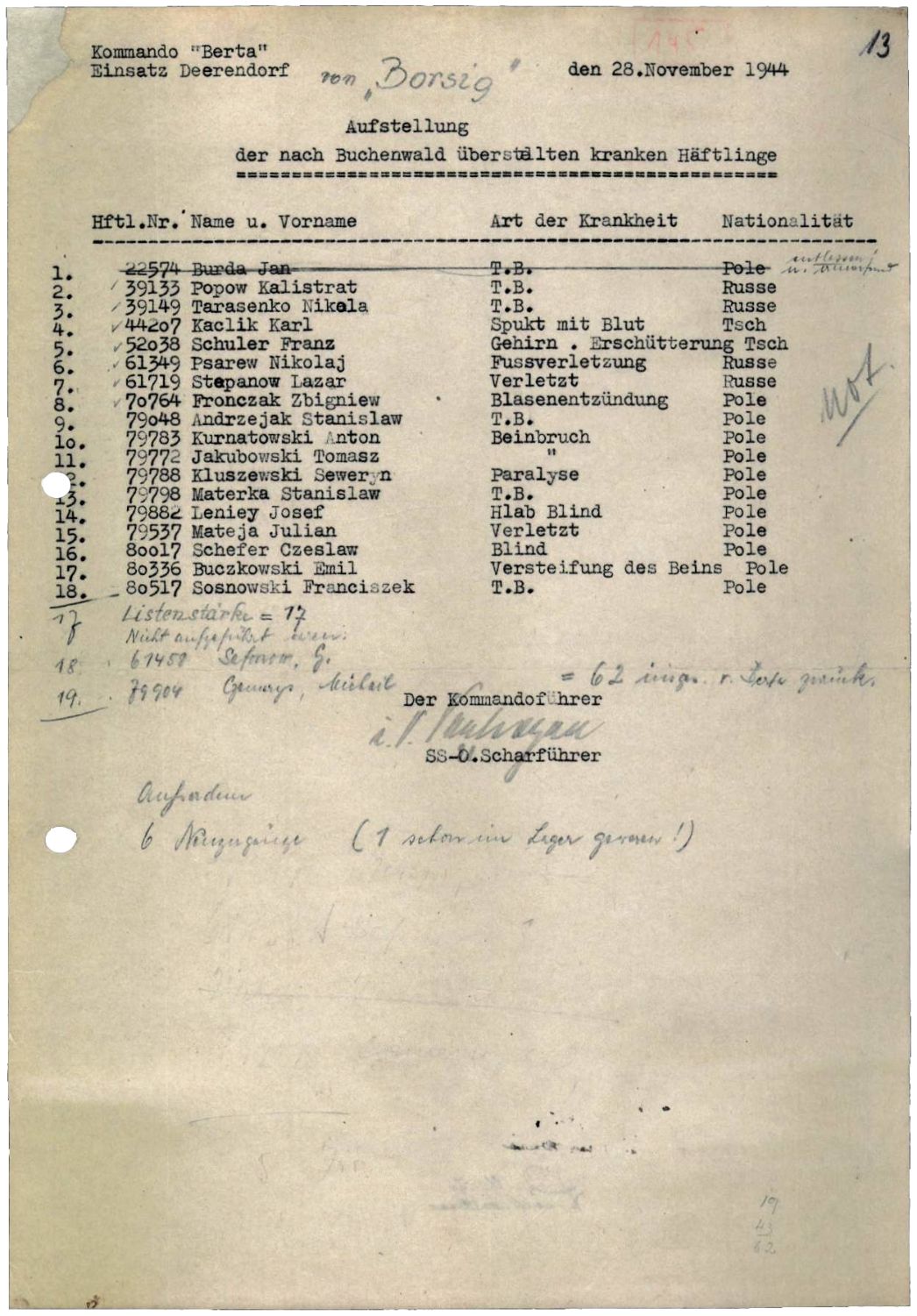

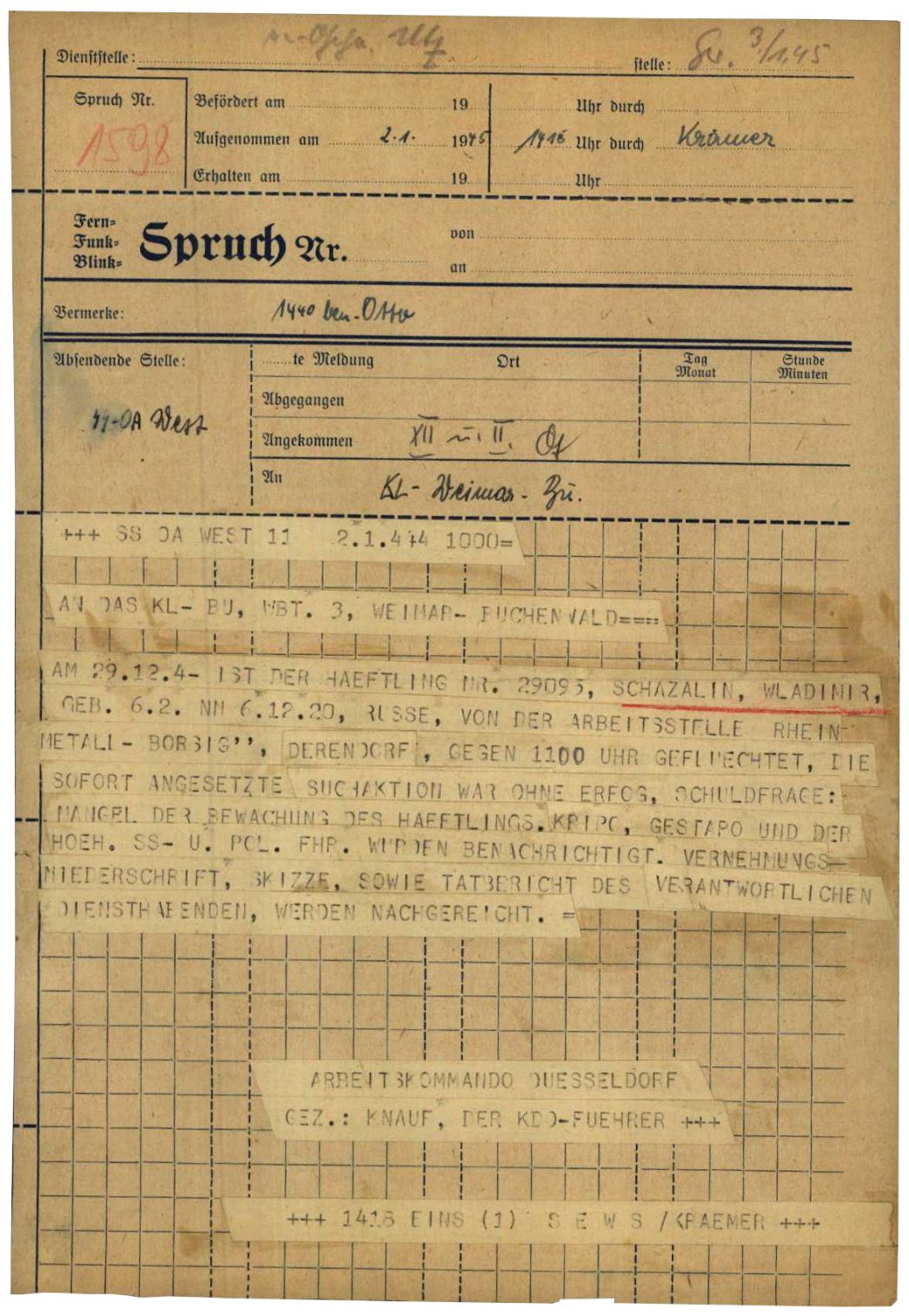

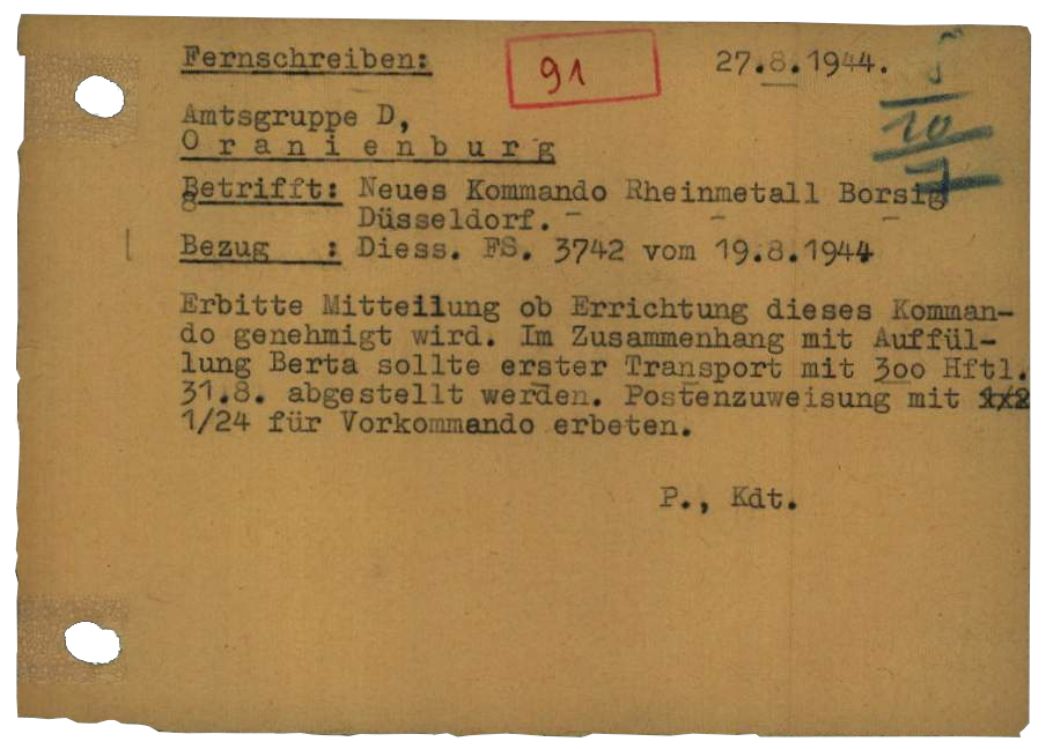

Die Rheinmetall-Borsig AG (heute Rheinmetall AG) war während der NS-Zeit eines der größten deutschen Rüstungsunternehmen. In Düsseldorf verfügte es über verschiedene Produktionsstandorte. Neben Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangenen aus den deutsch besetzten Ländern Europas setzte der Konzern auch KZ-Häftlinge in seinen Werken in Düsseldorf ein. Seit November 1943 existierte in Düsseldorf-Flingern unter dem Tarnnamen „Berta“ bereits ein erstes Buchenwalder Außenlager, deren Insassen für Rheinmetall-Borsig arbeiten mussten. Im September 1944 richtete der Konzern ein zweites Lager in Düsseldorf-Derendorf ein. Untergebracht wurden die Häftlinge im Keller einer Fabrikhalle auf dem Gelände der Rheinmetall-Borsig AG an der Rather Straße 31. Die Buchenwalder Lagerverwaltung führte das neue Lager unter der Bezeichnung „Borsig“. Die administrative Verbindung mit dem Lager in Düsseldorf-Flingern war so eng, dass „Berta“ in einigen SS-Unterlagen als Hauptlager von „Borsig“ genannt wird.

Zwangsarbeit

Über die Zwangsarbeit der Häftlinge in Düsseldorf-Derendorf liegen bisher nur sehr wenige Informationen vor. Die Männer mussten für die Rheinmetall-Borsig AG arbeiten, vermutlich im Werk in Derendorf, auf dessen Gelände sich auch das Lager befand. Ob die Häftlinge – wie jene im Rheinmetall-Lager „Berta“ – auch in der Produktion von Behältern für Raketen eingesetzt waren, ist nicht eindeutig belegt. Dokumentiert ist hingegen der tageweise Einsatz von Häftlingen bei Verladearbeiten am nahegelegenen Bahnhof.

Räumung

Am 2. März 1945 gab Oberstleutnant der Schutzpolizei Karl Brumshagen wegen der herannahenden amerikanischen Truppen den Befehl, die Lager „Berta“ und „Borsig“ zu räumen. Am nächsten Tag wurden die Häftlinge zu Fuß in Richtung Osten getrieben. Über Erkrath und Hochdahl (wo die Kolonne in einen Luftangriff geriet) ging es zu Fuß nach Wermelskirchen und von dort, auf Güterzüge verladen, nach Buchenwald. Am 10. März registrierte die SS die Ankunft von 603 Häftlingen aus dem Lager „Berta“ und 249 Häftlingen aus dem Lager „Borsig“ im Hauptlager. Wie viele Männer den Todesmarsch nicht überlebten und wie vielen unterwegs die Flucht gelang, ist nicht bekannt.

Literatur:

Peter Henkel, Die Düsseldorfer KZ-Außenlager. Der Einsatz von KZ-Häftlingen in Düsseldorf zwischen 1942 und 1945, Düsseldorf 2016.

Rafael R. Leissa, Düsseldorf-Derendorf („Berta“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 426-428.