Das Lager

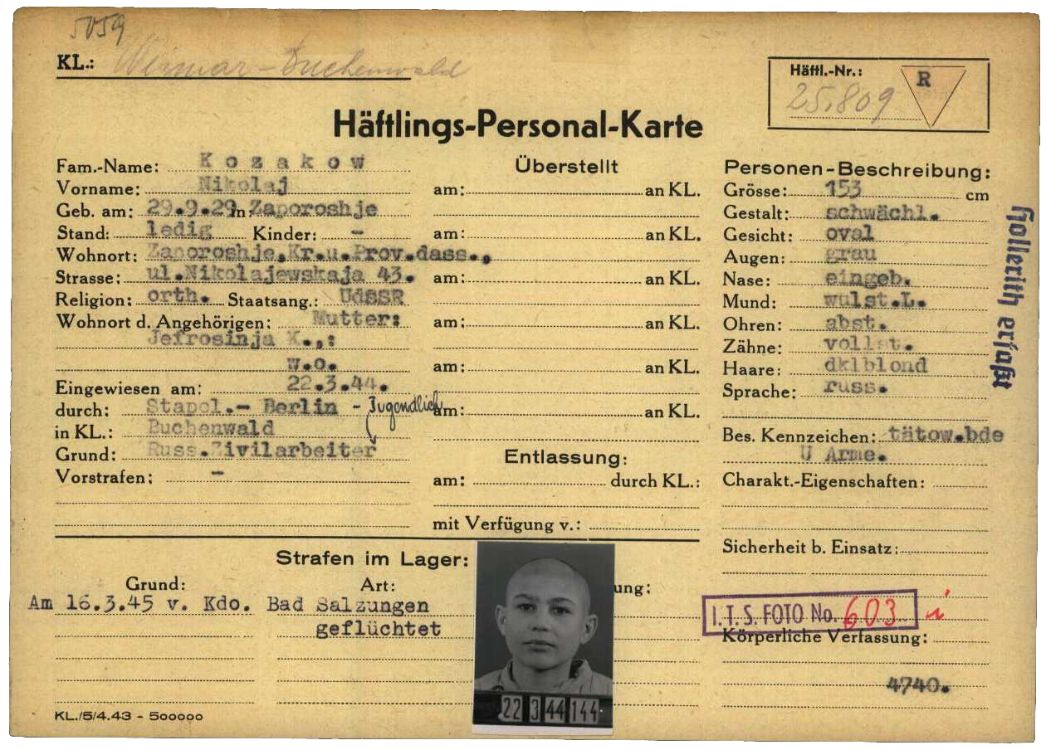

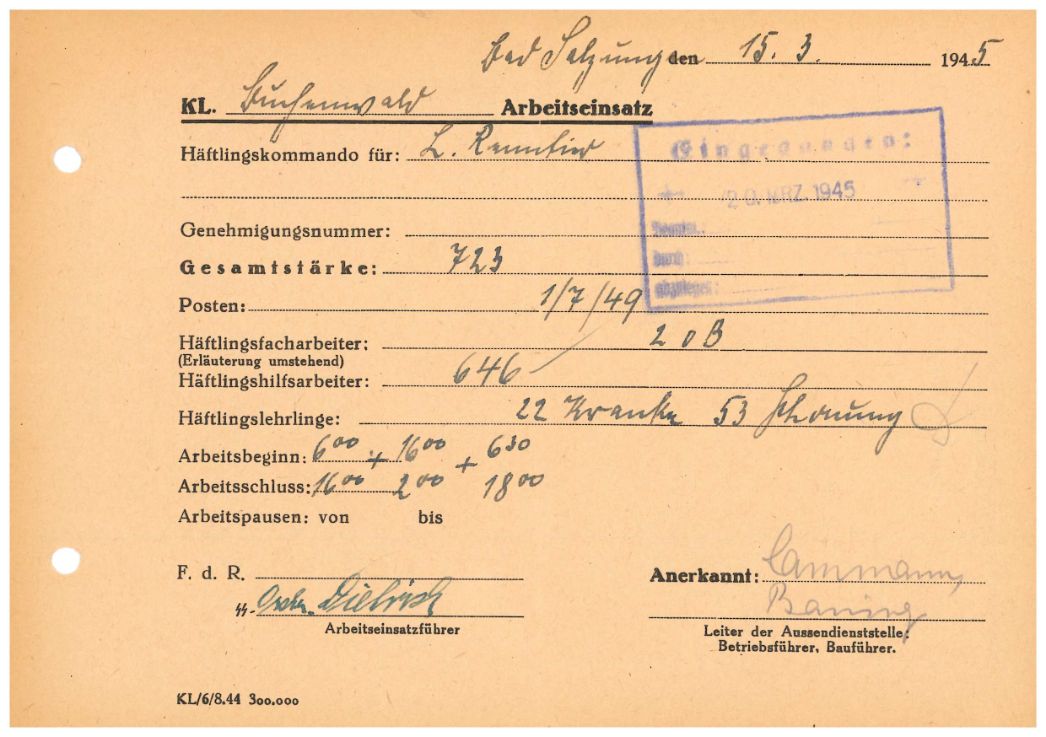

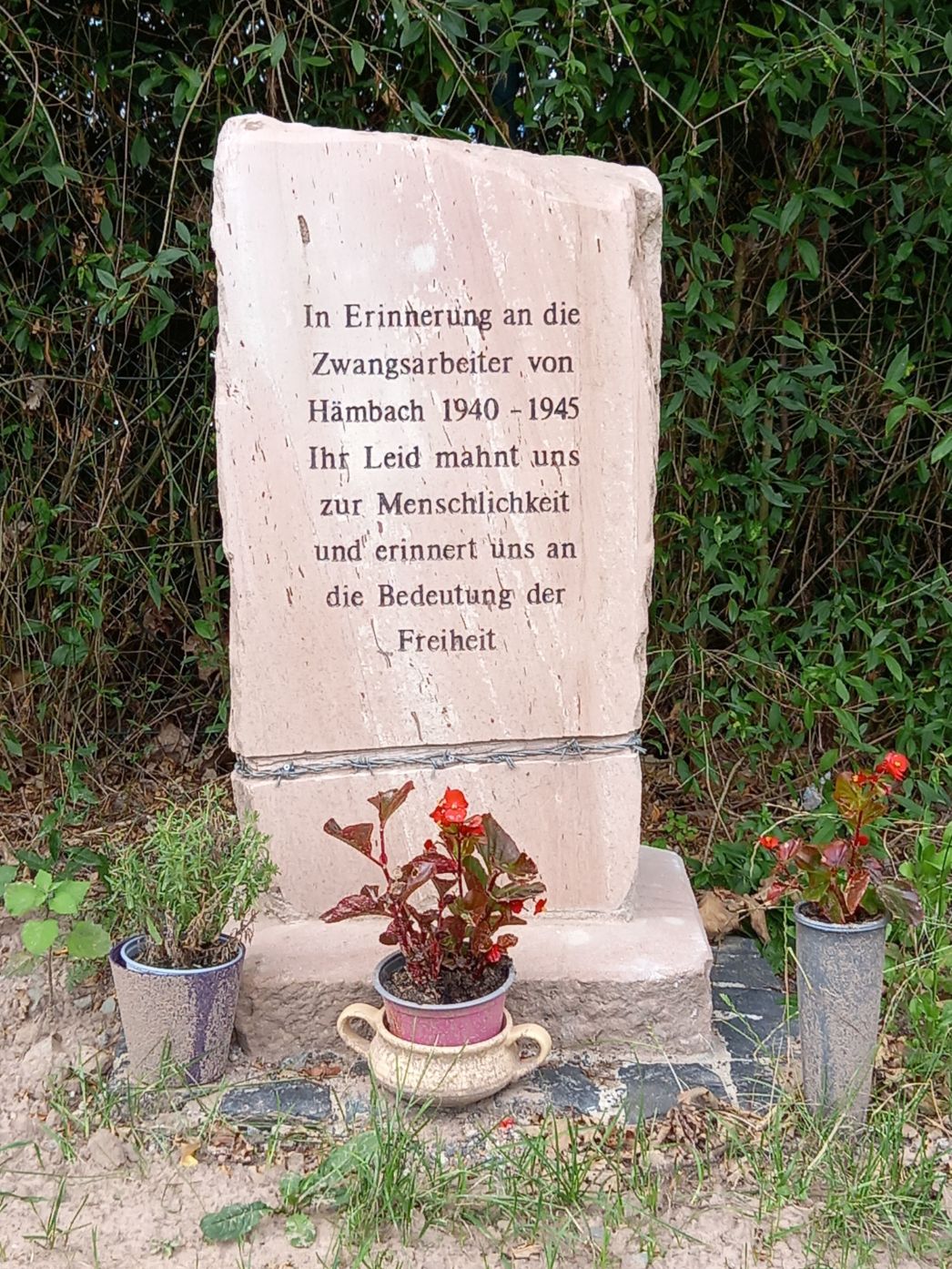

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Westthüringen Salzgestein abgebaut. Ab Frühjahr 1944 rückte das Kalirevier an der Werra in den Fokus der Rüstungsindustrie. Die BMW Flugmotorenfabrik in Eisenach plante, Teile ihrer Produktion in unterirdische Kalischächte des Wintershall-Konzerns in der Nähe von Bad Salzungen zu verlagern. Hierfür richtete die SS Anfang 1945 zwei neue Außenlager in der Region ein. Geführt wurden die Lager unter den Decknamen der Bauvorhaben, bei denen die Häftlinge arbeiten mussten: „Ludwig Renntier“ und „Heinrich Kalb“. Die Mehrheit der Häftlinge des Lagers „Ludwig Renntier“ brachte die SS unter Tage in einem ausgesprengten Raum des Kalischachts Kaiseroda I (Gemeinde Hämbach) in rund 300 Metern Tiefe unter. Sie schliefen über Monate auf ausgelegtem Stroh, eine geregelte Wasserversorgung gab es nicht.

Neben dem unterirdischen Lager waren Häftlinge ab Februar 1945 in einem Fabrikgebäude auf dem Gelände des ehemaligen Kaliwerks in Leimbach untergebracht, wo es zu diesem Zeitpunkt eine Munitionsfabrik gab. Hier befanden sich auch das Krankenrevier, die Küche und die Kleiderkammer des Lagers. Über einen Transportschacht erfolgte von dort die Versorgung der Häftlinge unter Tage.

Krankheit und Tod

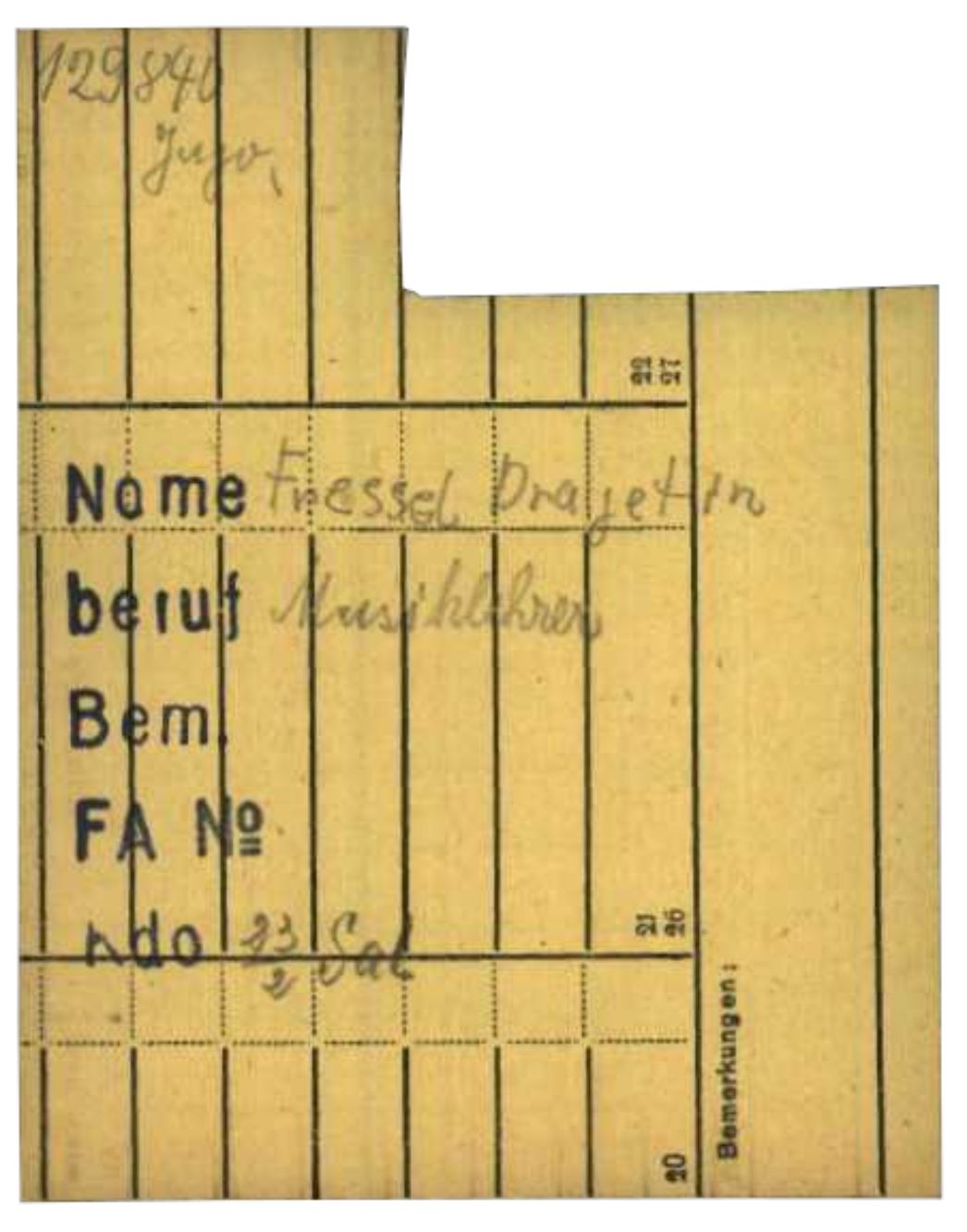

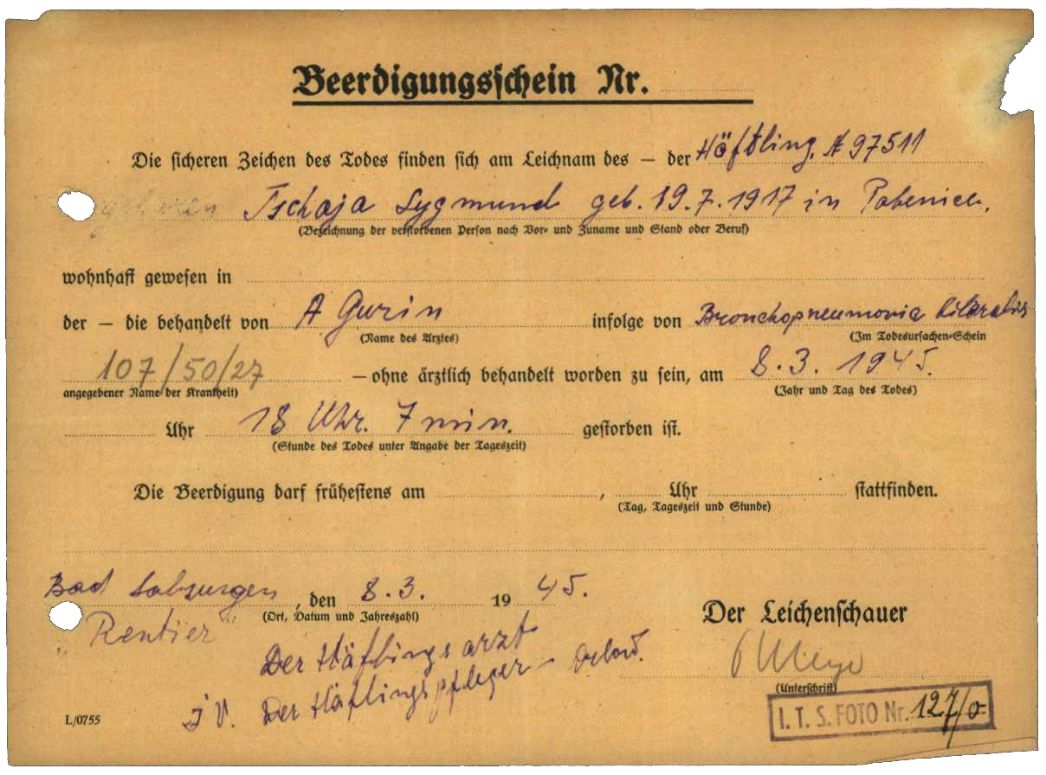

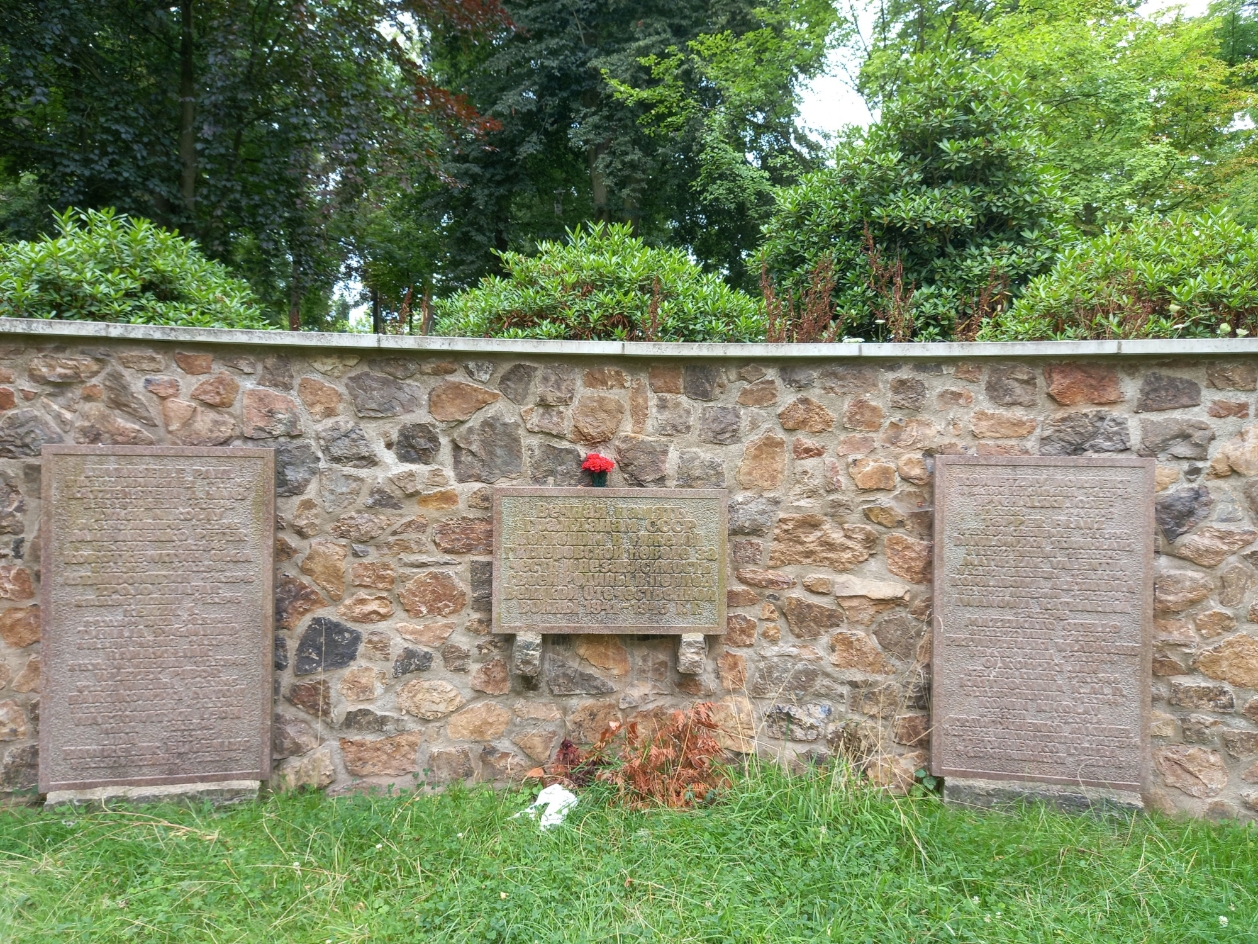

Im Krankenrevier im oberirdischen Lager in Leimbach kümmerte sich der Häftlingsarzt Alexej Gurin aus der Ukraine um die Kranken; zuvor war er im Außenlager in Schwerte in gleicher Position tätig. Die SS setzte ihn Mitte März 1945 ab, da er angeblich zu viele Häftlinge wegen Krankheit von der Arbeit befreite. Der SS-Sanitäter Willy August Carl beaufsichtigte ihn. Die extremen Bedingungen unter Tage führten zu einem hohen Krankheitsstand: Im März 1945 befanden sich täglich rund 70 Männer in stationärer oder ambulanter Behandlung. Die SS brachte regelmäßig nicht mehr Arbeitsfähige zurück nach Buchenwald. Der 27-jährige Niederländer Hermanus Cornelis Voorhoeve war der erste Tote des Lagers. Er starb am 6. Februar 1945 an den Folgen einer Lungentuberkulose. Bis zur Räumung des Lagers sind weitere 23 Tote belegt. Als Todesursachen wurden vor allem Herz-Kreislauf-Versagen und Lungenerkrankungen festgestellt. Elf der Männer starben während eines Rücktransports nach Buchenwald bei einem Fliegerangriff. Die vor Ort Gestorbenen ließ die SS in der Regel im Krematorium Bad Salzungen einäschern. Belegt sind zudem Erdbestattungen, vermutlich auf dem Husenfriedhof Bad Salzungen.

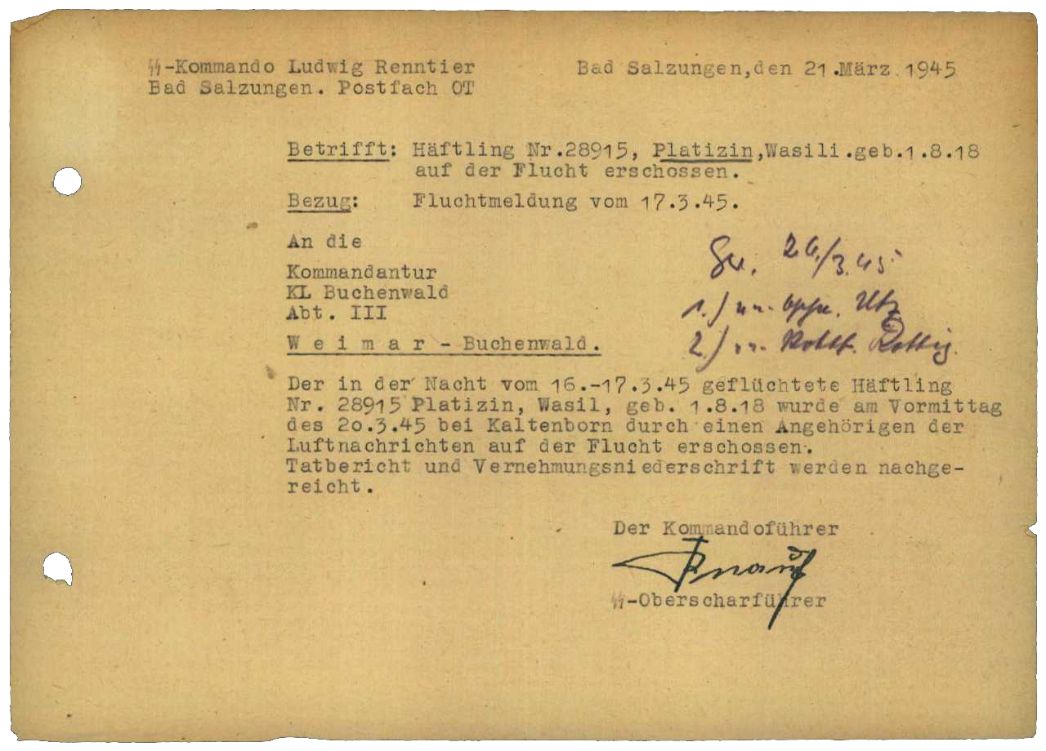

Räumung

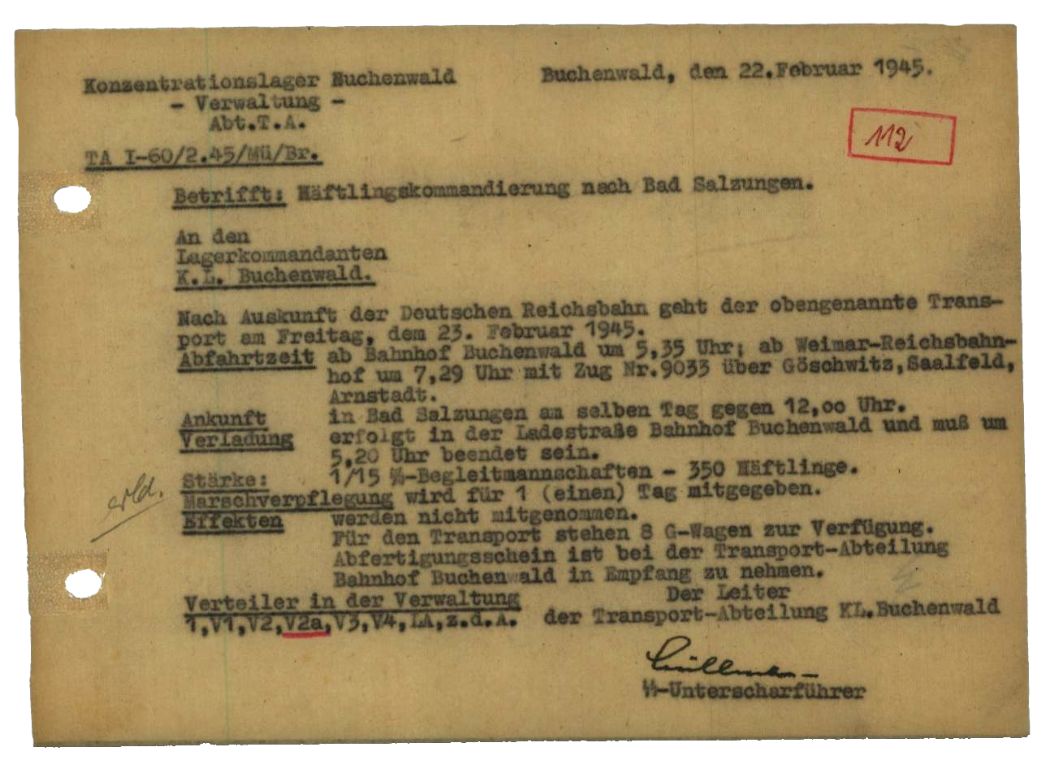

Ende März 1945 befanden sich 693 Häftlinge im Außenlager „Ludwig Renntier“. Wahrscheinlich wurden die Männer am 3. April in Marsch gesetzt. Einen Tag später besetzten Einheiten der U.S. Army Leimbach. Am Freitag, dem 6. April, erreichte eine erste Gruppe von 484 Häftlingen das gut 90 Kilometer entfernte Buchenwald. Eine zweite Gruppe von 183 Häftlingen kam am 10. April im Hauptlager an. 26 Häftlinge waren unterwegs ermordet worden oder geflüchtet.

©Gedenkstätte Buchenwald

Literatur:

Frank Baranowski, Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945, 2. Auflage, Bad Langensalza 2017.