Das Lager

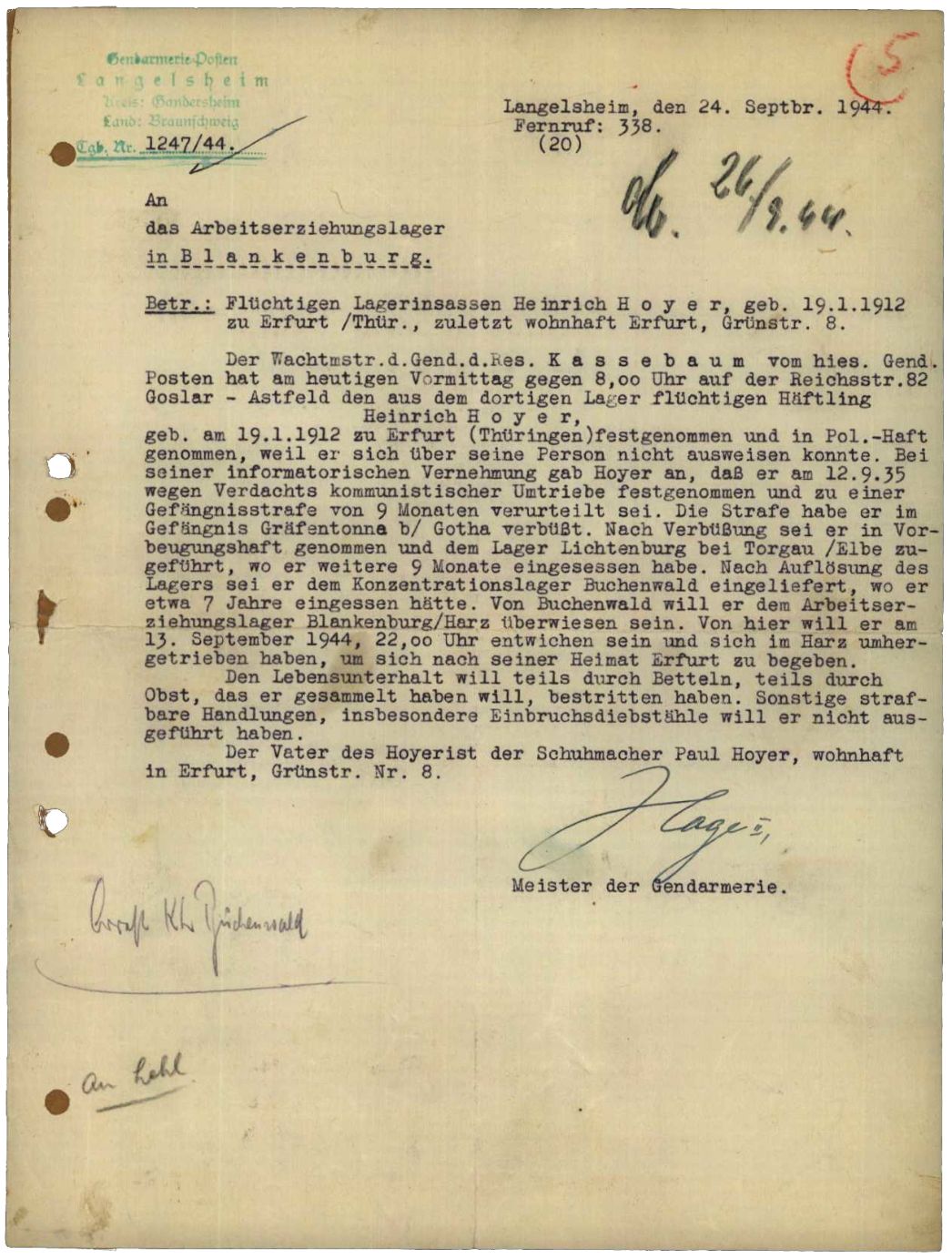

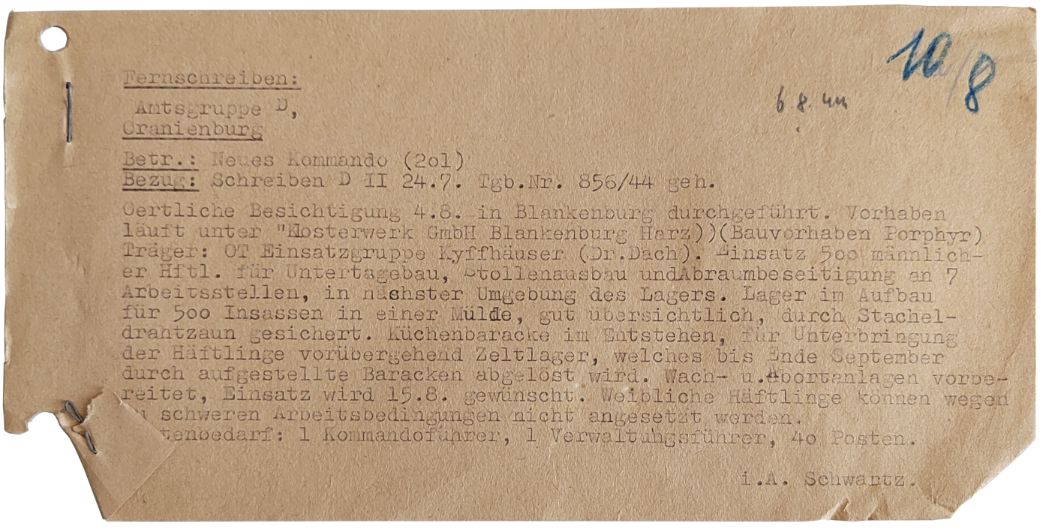

Im Mai 1944 erhielt die zum Krupp-Konzern gehörende Kurbelwellen GmbH aus Hamburg die Genehmigung, ihre Produktion aus der zerstörten Hansestadt nach Blankenburg im Nordharz zu verlagern. Das geplante Untertagewerk erhielt den Tarnnamen „Klosterwerk GmbH“. Die „Einsatzgruppe IV Kyffhäuser“ der Organisation Todt (OT) erhielt den Auftrag, die Stollenanlage des Erzbergwerks Braunesumpf auszubauen. Das Bauprojekt lief unter der Tarnbezeichnung „Porphyr“. Zunächst kamen deutsche und ausländische Zivilarbeiter zum Einsatz. Ab August 1944 griff die OT für das Verlagerungsprojekt zudem auf Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald zurück. Sie wurden im neuen Außenlager „Klosterwerke“ im Blankenburger Ortsteil Oesig zunächst in Zelten untergebracht. Gleichzeitig entstand auf dem mit Stacheldraht und Wachtürmen gesicherten Areal ein Barackenlager. Die erste Baracke stand im Oktober, weitere folgten im Winter 1944/45. Die Häftlinge marschierten täglich etwa eineinhalb Kilometer über die Michaelsteiner Straße zu den Baustellen. Ende Oktober 1944 wurde das Außenlager dem verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau unterstellt.

Zwangsarbeit

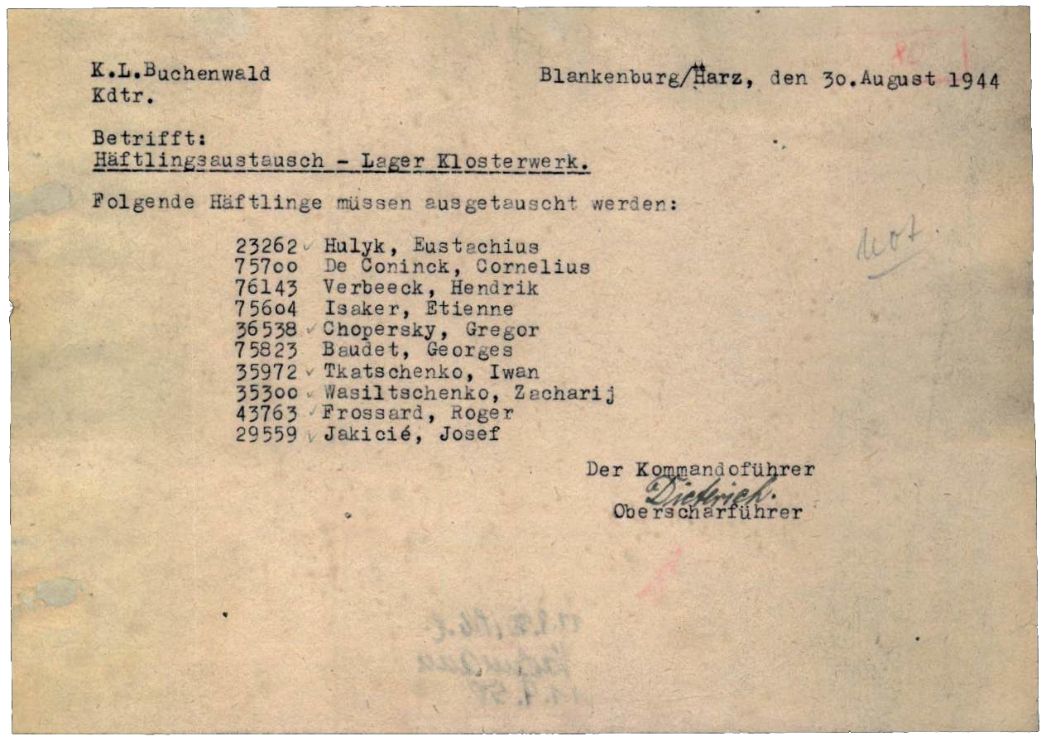

Der Großteil der Häftlinge musste auf den ober- und unterirdischen Baustellen des Verlagerungsprojektes „Porphyr“ arbeiten. Dies bedeutete körperliche Schwerstarbeit im Stollenvortrieb, beim Materialtransport oder beim Bau von Entwässerungssystemen. Zu einer Aufnahme der Produktion von Kurbelwellen für Flugzeuge kam es nie, da die Anlage bis Kriegsende nicht fertiggestellt wurde. Die Häftlinge waren verschiedenen Arbeitskommandos zugeteilt und arbeiteten unter der Aufsicht von SS-Männern und deutschen Vorarbeitern. Ein Teil von ihnen musste anfangs zudem das Barackenlager aufbauen. In der ersten Zeit scheint lediglich tagsüber gearbeitet worden zu sein, später dann in Tag- und Nachtschichten.

Bewachung

Als Kommandoführer ist ein SS-Oberscharführer der Buchenwalder SS namens Dieterich dokumentiert. Über ihn liegen bisher keine weiteren Informationen vor. Er kommandierte das Lager bis März 1945 und wurde dann abgelöst. Für die Bewachung des Lagers waren bei seiner Gründung 40 SS-Posten vorgesehen. Zudem sollen zivile Bergarbeiter der Grube Braunesumpf als Wachen eingesetzt worden sein. Zu einer gerichtlichen Ahndung der Vorgänge im Außenlager in Blankenburg-Oesig ist es nie gekommen.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Am 28. Oktober 1944 wurde das Außenlager in Blankenburg-Oesig dem neu verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet. Fortan war es kein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald mehr. Zum Zeitpunkt der Übergabe des Lagers befanden sich 500 Häftlinge vor Ort. Als Außenlager des Konzentrationslagers Mittelbau existierte das Lager weiter bis zur Räumung im April 1945.

Spuren und Gedenken

Einige Baracken des ehemaligen Außenlagers stehen heute noch – umgebaut und teilweise bewohnt. Ein Teil der Stollenanlage wurde ab 2001 aus Sicherheitsgründen verfüllt, 2021 der restliche Stollen bis auf ein 50 Meter langes Reststück. Dieses Teilstück konnte nach großen Protesten vom Landesamt für Denkmalpflege als schützenswert eingestuft und erhalten werden. Ein nach Kriegsende errichtetes Mahnmal für die NS-Opfer befindet sich auf dem alten Friedhof am Lühnertorplatz. Auf dem ehemaligen Lagergelände erinnert seit 1990 ein Gedenkstein an die Vergangenheit des Ortes. Im Jahr 2021 benannte der Gemeinderat des Ortsteils Oesig eine Straße nach dem ehemaligen Häftling Albert van Hoey. In Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora wurden 2021 auf dem Gelände zwei Informationstafeln aufgestellt.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Das KZ-Außenlager Blankenburg-Oesig (Deckname „Klosterwerke“) – Geschichte und Erinnerung, in: Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt (Hg.), Erinnern! Aufgabe, Chance, Herausforderung, 2 / 2021 Magdeburg.

Jens-Christian Wagner, KZ-Außenlager Blankenburg-Oesig („Klosterwerke“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors, Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 7, München 2008, S. 293 f.