Krankheit und Tod

Aus Buchenwald wurden weder Lagerarzt, Pfleger oder SS-Sanitäter nach Braunschweig gebracht. Vermutlich lag eine ambulante Versorgung in der Zuständigkeit der SS-Junkerschule. Krankheitsbedingte Rücküberstellungen von Häftlingen in das Hauptlager waren die Ausnahme. So kam der Niederländer Leendert Vogel aus Den Haag im Mai 1942 mit der Diagnose Magen- und Darmkatarrh in das Krankenrevier von Buchenwald. Todesfälle gab es in Braunschweig nicht.

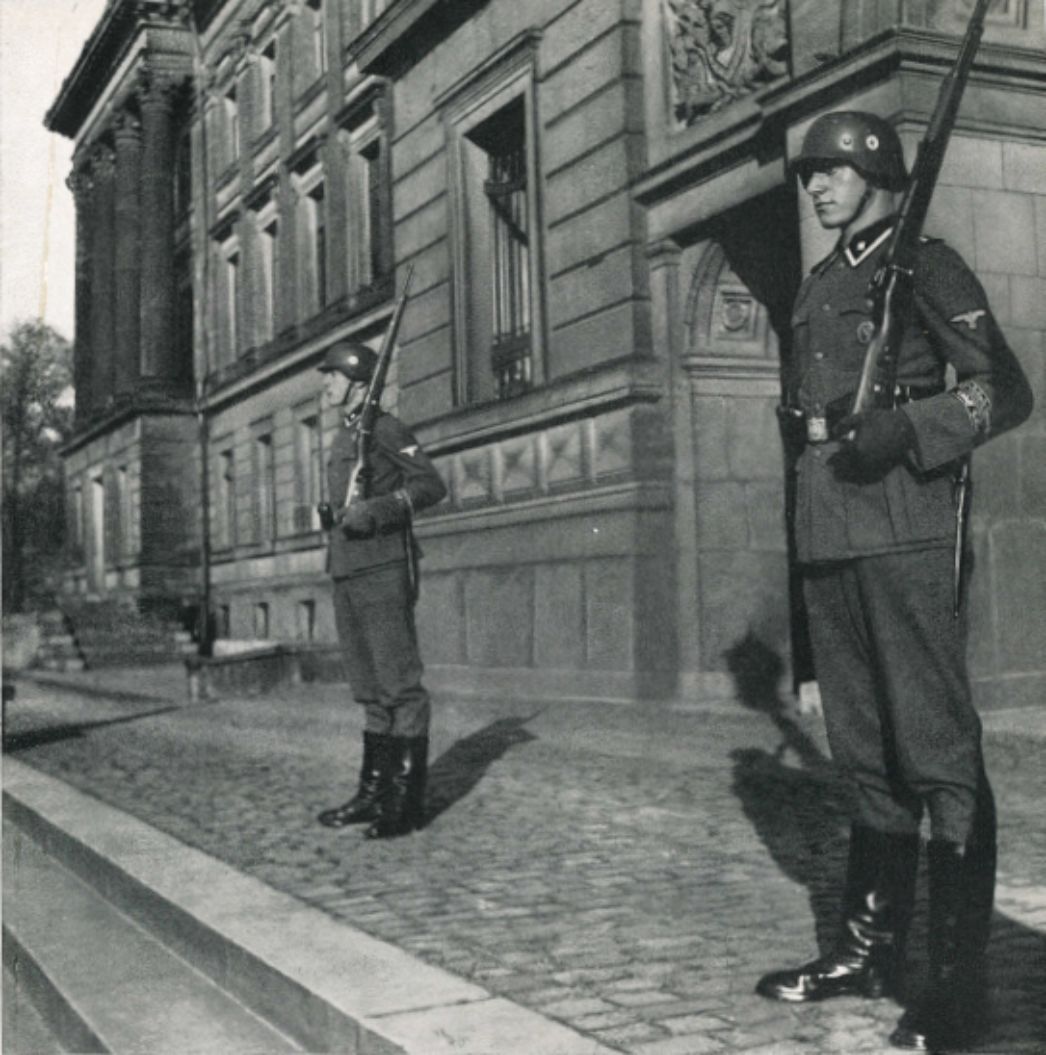

Bewachung

Für beide Lagerphasen wurde ein Kommandoführer von Buchenwald nach Braunschweig abkommandiert. Jedoch ist nur für die Zeit ab Februar 1942 der SS-Unterscharführer Heinrich Melzer (geb. 1906) namentlich bekannt. Melzer, 1940 aus dem KZ Sachsenhausen nach Buchenwald versetzt, war bereits in Buchenwald Blockführer. Bis November 1941 stellte die SS-Junkerschule die Wachmannschaft. Vermutlich wurden im Februar 1942 zeitweise acht SS-Männer auf Wunsch der SS-Junkerschule von Buchenwald nach Braunschweig gebracht, um das Außenlager zu bewachen. Strafrechtliche Ermittlungen wegen Vorkommnissen im Außenlager Braunschweig sind bisher nicht bekannt.

Räumung

Am 5. September 1942 löste die SS das Außenlager Braunschweig endgültig auf. Die verbliebenen sechs Häftlinge brachte sie zurück in das Hauptlager.

Spuren und Gedenken

Das im Krieg stark beschädigte ehemalige Residenzschloss wurde 1960 vollständig abgerissen und ein Park angelegt. Anfang der 2000er-Jahre beschloss der Rat der Stadt den Wiederaufbau des Schlosses und die Errichtung eines Einkaufszentrums im direkten Umfeld. In dem rekonstruierten Schloss mit teils historischen Elementen befinden sich heute Kultureinrichtungen der Stadt. Im Schlossmuseum wird die Geschichte der SS-Junkerschule thematisiert. Für Schüler, Schülerinnen und Studierende gibt es die Möglichkeit, an einem Workshop mit dem Titel „Die Vereinnahmung des Braunschweiger Schlosses durch die Nationalsozialisten“ teilzunehmen. An die Existenz des Außenlagers erinnert vor Ort nichts.

Link zum heutigen Standort auf GoogelMaps

Kontakt:

Schlossmuseum Braunschweig

Literatur:

Hans-Christian Harten, Himmlers Lehrer. Die Weltanschauliche Schulung in der SS 1933-1945, Paderborn 2014.

Christine Schmidt van der Zanden, Braunschweig, in: Geoffrey P. Megargee (Hg.), Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933 – 1945. Volume I, Part I, Bloomington 2009, S. 321 f.