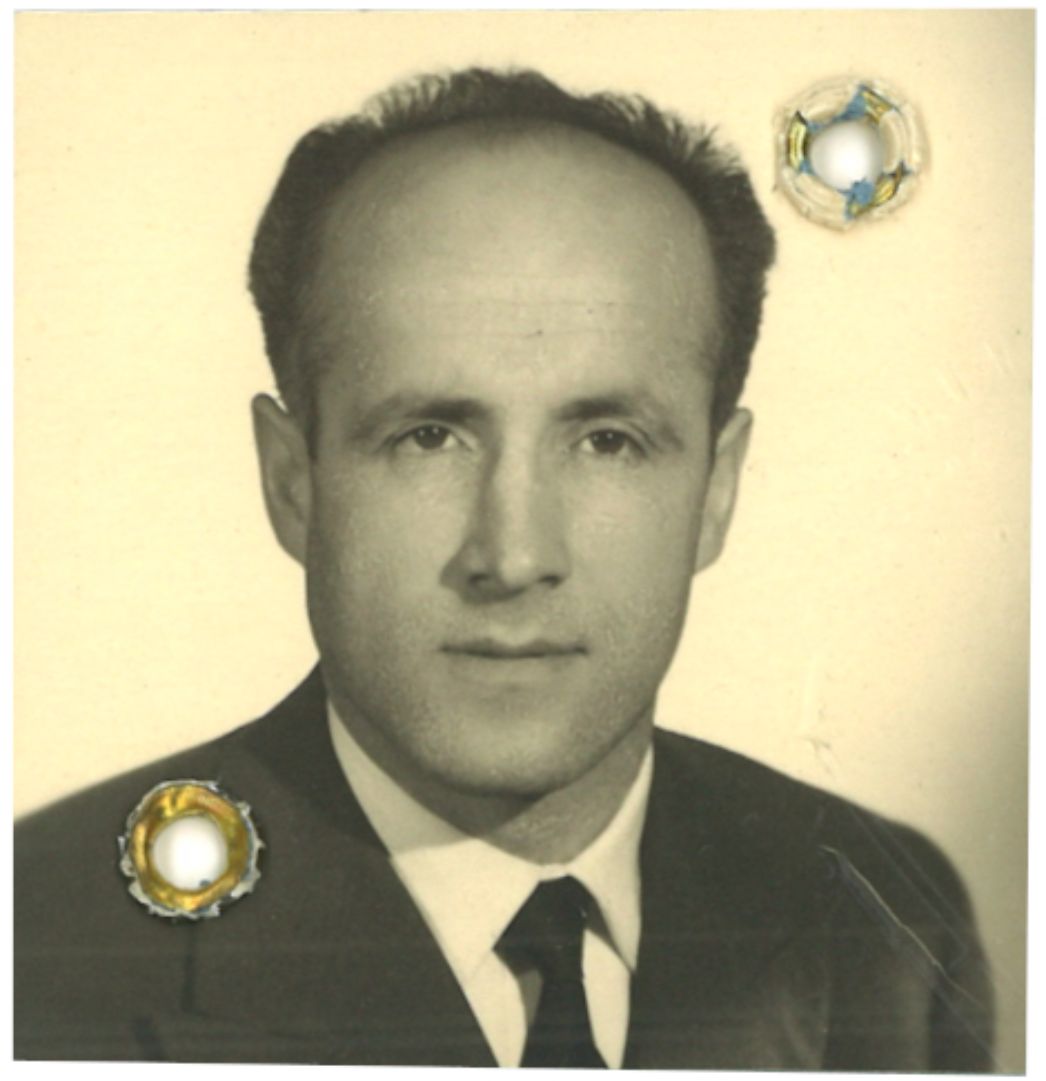

Serge Miller kam am 23. Mai 1917 in Warna im heutigen Bulgarien zur Welt. Seine Familie emigrierte 1926 nach Frankreich und wurde 1931 naturalisiert. 1939 in die französische Armee eingezogen, geriet er im Juni 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Er floh und schloss sich 1942 einer Widerstandsgruppe in Südfrankreich an. Die Gestapo nahm Serge Miller Ende Oktober 1943 in Lyon fest und deportierte ihn Ende Januar 1944 nach Buchenwald. Ab Mai 1944 musste er auf den Baustellen im Südharz arbeiten, zunächst im Außenlager in Harzungen, dann in Ellrich-Juliushütte. Auf einem Räumungstransport nach Bergen-Belsen gelang ihm im April 1945 die Flucht. Nach der Rückkehr nach Frankreich arbeitete er als Sekretär in einem Bekleidungsunternehmen in der Nähe von Paris. Serge Miller starb 1989.

Aus den Erinnerungen von Serge Miller

Die Ankunft in Ellrich-Juliushütte

„Ellrich! Ein mittelgroßer Bahnhof und vom Abstellgleis aus konnte man nur mehrere Gipsfabriken vor weißen Steinbrüchen sehen. Alles schien wie im Schlaf zu liegen.

Vierhundert: Niemand war entkommen ... Also Vorwärts! Wir liefen nicht lange, ganz in der Nähe des Bahnhofs eine Reihe von Straßenlaternen entlang eines Gemeindewegs und ab und zu eine Rolle Stacheldraht. Unsere neue Unterkunft befand sich noch im Bau. Einige Minuten später befanden wir uns inmitten einer stillgelegten Fabrik, von der mehrere Gebäude zerstört worden waren.“

Der Ausbau des Lagers

„Als ich am nächsten Morgen den Hof, wo sie alle Arbeiter versammelten, betrat, stellte ich fest, dass wir fast tausend Personen waren. Drei Viertel fuhren mit dem Zug zu einer sechs Kilometer entfernten Baustelle, und die anderen sollten im Lager bleiben, wo die Bauarbeiten weitergingen. Die Firma, die den Bau der Fabrik leitete, hatte den Pflug vor den Ochsen gesetzt und die Arbeitskräfte bestellt, ohne sich um ihre Unterbringung zu kümmern. Daher mussten Waschbecken, Toiletten, Wasserleitungen und Räume für neue Häftlingstransporte vorbereitet werden. In der Zwischenzeit konnte man sich nicht waschen und ein großer künstlicher Graben diente als Klo.“

Die unterirdischen Baustellen

„Je weiter man in den Stollen vordrang, desto lauter wurde es. Sie waren etwa zehn Meter voneinander entfernt, und in allen gab es ein Gleis, auf dem ein Zug mit Loren die Steine herausholen konnte. Beim Bohren wurde die Strecke schrittweise verlängert und Elektriker aus unserem Team justierten die Kabel für das Licht nach. Schon beim Betreten erfasste einen eine feuchte Kälte, und im Inneren legte sich überall grauer Staub auf einen, fein wie Reispulver. Die Dunkelheit wurde kaum von den Lampen durchbrochen, die eher Nachtlichter waren. Eine richtige Beleuchtung gab es nur für die deutschen Arbeiter, die nach der Fertigstellung des Stollens kamen, um die verschiedenen Werkstätten einzurichten. Diejenigen, die das Pech hatten, in die Bohrtrupps zu geraten, hatten das Leichengesicht der Kellerarbeiter; sie arbeiteten nur acht Stunden, aber sie hätten lieber 16 Stunden woanders gearbeitet, vor allem, da sie abwechselnd Tag und Nacht arbeiteten. Am gefährlichsten waren die Dynamit-Sprengungen, mit denen jeder neue Vorstoß in die Tiefen des Berges vorbereitet wurde. Für kurze Zeit war der Stollen zwar geräumt, aber wenn eine Patrone nicht explodiert war, musste ein Häftling sie holen, und oft fanden seine Kameraden die Körperteile und Gliedmaßen in den Steinen verstreut wieder. Häufig kam es zu Erdrutschen. Da die Zivilisten die Arbeiten nur wenige Minuten am Tag kontrollierten, gab es keine Sicherheitsmaßnahmen.“

Tagesablauf

„Der Tag sah für diejenigen, die mit dem Zug fahren mussten, ungefähr so aus: 3.30 Uhr: Wecken, Verteilung der Brühe und von Brot. Um halb fünf Uhr Versammlung im Hof in Hunderten von Formationen. Vier Scheinwerfer auf dem Dach der Küche beleuchteten das Lager. Die Kontrolle der Abmarschierenden, deren Zahl wegen der vielen Kranken jeden Morgen variierte, dauerte eine Stunde. Danach verließen wir das Lager und gingen zum nahegelegenen Bahnsteig, um den Zug zu nehmen. Auf der Baustelle angekommen, wurden wir erneut gezählt, bevor wir in Arbeitskommandos eingeteilt wurden, die um 6 Uhr beginnen sollten. Von 12 bis 13 Uhr hatten wir Pause, danach arbeiteten wir wieder bis 17 Uhr. Dann folgte das Sammeln. Nach einer weiteren Kontrolle warteten wir auf den Zug. Schließlich kehrten wir ins Lager zurück, bekamen unsere Suppe und waren froh, wenn wir uns ab 22 Uhr hinlegen konnten.“

Tod in Ellrich-Juliushütte

„Der Tod setzte seine Arbeit mit alarmierender Regelmäßigkeit fort. Die Zahl der täglichen Todesfälle stieg von zehn bis fünfzehn im August auf zwanzig bis fünfundzwanzig Ende September. Alle drei Tage holte ein Lastwagen die Leichen ab, um sie zum Krematorium in Dora zu bringen. Die Ruhr konkurrierte immer noch um das wenige Leben, das in den erschöpften Körpern verblieben war. Belgier und Franzosen brachten die meisten Opfer.“

Aus: Serge Miller, Le Laminoir, Paris 1947, S. 113-191. (Übersetzung aus dem Französischen)